六月六的炒面香

苏北有句谚语:“六月六,吃口炒面养块肉。”比起“炒面”这个名字,我更偏爱它的另一个称呼——“焦屑”。外公也喜欢这个叫法,他觉得这名字里有麦粉的香气,有日子的味道。

焦屑是应季的食物,只在农历六月初六前后才露面,像个守时的信使。如今,菜场里偶有卖的,我会停下来问问价,却始终没有买。说不清为什么,或许是机器磨出的粉,少了些烟火气,或许,是少了外公手心的温度。

记忆里的六月六,总是绕不开外公,绕不开他那口被岁月熏得乌黑锃亮的大铁锅。

节气还未到,外公便开始盘算。他会搬出那条褪了色的长板凳,坐在院子的梧桐树下,眯着眼看天、看云。阳光透过叶缝筛下来,在他布满皱纹的脸上跳跃。他会喃喃自语:“这天儿干爽,日头也好,正适合炒焦屑。”于是,家里的空气里,便提前弥漫开一股期待的香气。

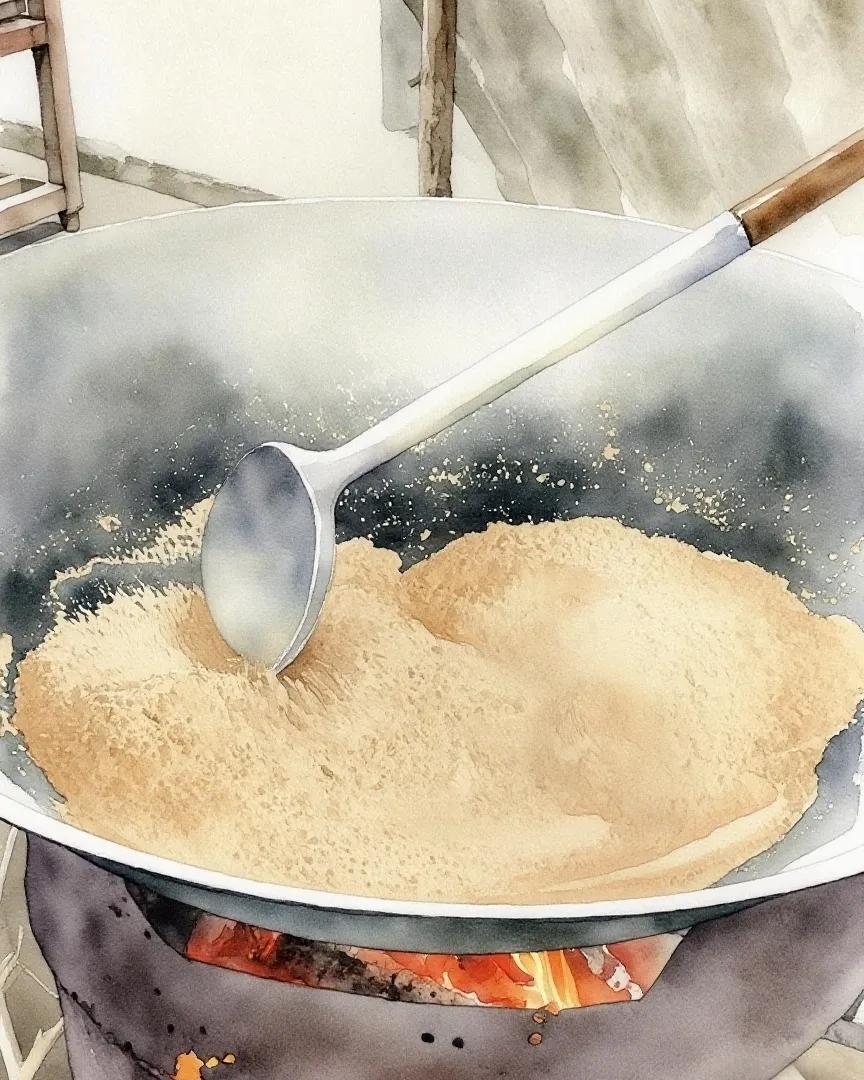

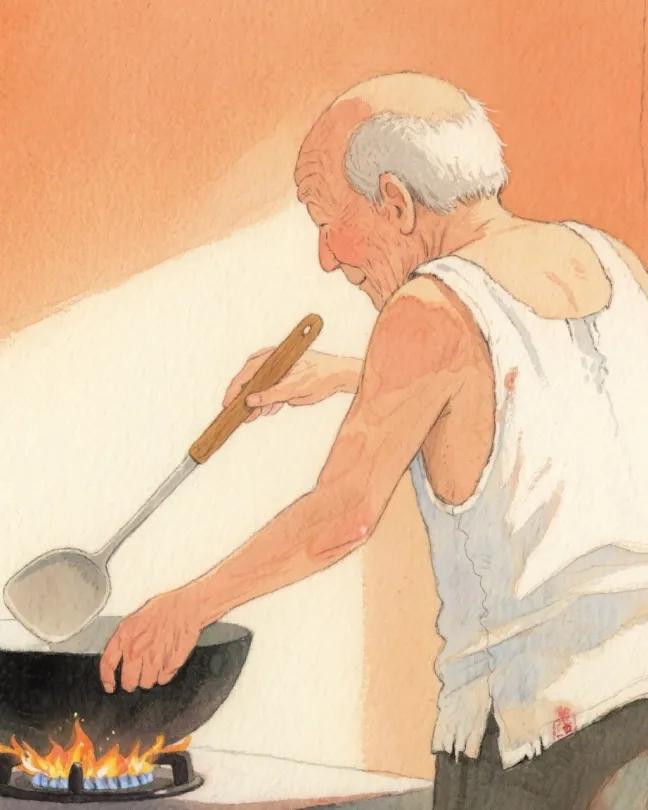

六月初的苏北,暑气蒸腾,厨房里更是闷热得像个蒸笼,外公却独占厨房准备完成这桩“大工程”。他先把那口大铁锅刷得锃亮,再用毛巾轻轻地擦干。然后,他会从那个半人高的白布面袋里,一瓢一瓢地舀出雪白的面粉,倒进锅里。他说得多炒些,要让家里的孩子们都吃上这口香。

汗水很快就浸透了他的背心,鬓角的汗水顺着耳边的白发,一滴接着一滴,落进灶膛的火光里,发出“滋啦”一声轻响。如此闷热,难免焦躁,外公在锅边扯着嗓子喊:“水!快给我倒杯水!”我便赶紧递上搪瓷缸,看着他仰头一饮而尽,转身又投入到那片翻滚的“麦浪”中。我会拿着蒲扇,站在他身后,轻轻地扇,像驱赶夏日蚊蝇那般,小心翼翼。

“外公,好了没?”我伸长了脖子问。

“早着呢!”外公的声音从缭绕的白色粉尘和热气里传来,带着笑意,“心急吃不了热豆腐,想吃焦屑得慢火炒。火大了,外面焦里面生;火小了,炒一天也还是白的。”

他不急,火候全在他心里。他的眼睛,一半看着锅里,一半看着灶膛里跳跃的火苗。渐渐地,那满锅的雪白开始发生奇妙的变化。先是微微泛黄,像初春的迎春花;接着,颜色越来越深,变成了浅金,最后,定格在一种均匀的、诱人的焦黄色上,如同秋日午后的阳光。

也就在这时,一股浓郁的、无法用言语形容的香气,便从锅里蒸腾而出,霸道地钻进我的鼻孔,钻进屋子里的每一个角落。那不是生面的粉气,也不是烤煳的焦味,而是一种纯粹的、被火的热力激发出来的麦子本身的醇香,带着阳光和土地的味道。我在旁深吸一口气,馋得直流口水。

“好了!”外公终于直起身,用那条搭在脖子上的旧毛巾擦了擦汗,“收获”的喜悦已溢出了皱纹外。

焦屑要等它彻底凉透才能装罐。外公会把它摊在院子里的大簸箕里,让穿堂风带走最后的热气。我搬个矮凳守在旁边看护着,赶走那些闻香而来的苍蝇和蚂蚁。偶尔,我会趁外公不注意,飞快地捏起一小撮,塞进嘴里。那焦屑在舌尖上瞬间化开,沙沙的,干干的,不甜,却满口留香。

第二天,六月六,外公会用开水给我冲上一碗。白瓷碗里,几勺焦屑,一撮白糖,滚烫的开水“刺啦”一声浇下去,用筷子飞快地搅动,一碗香喷喷、热腾腾的面糊就做好了。它不像藕粉那般晶莹,也不像芝麻糊那般细腻,它就是它自己,带着一点朴素的粗粝感,温温润润地滑过喉咙,暖了整个脾胃。外公看着我呼噜呼噜地喝下,总会笑着摸摸我的头:“多吃点,养肉!”

后来,我长大了,外公也老了,老到再也挥不动那把沉重的锅铲。再后来,外公走了,连同那口大铁锅、那座家属院,都消失在了推土机的轰鸣里,成了一片记忆的废墟。

这些年,我也吃过几次别人送的焦屑,机器流水线上生产出来的,干净、标准,却怎么也吃不出当年的味道。我心里明白,我怀念的,哪里是那一碗焦屑呢?我怀念的,是灶膛前跳动的火光,是院子里那股独一无二的焦香,是外公汗流浃背的身影,和他那句永远温暖的“多吃点,养肉”。

那碗焦屑的滋味,是记忆的滋味。只是如今,能为我炒制那份滋味的人,再也寻不到了。