现在的家长似乎对自己的孩子都有一个莫名的要求,那就是要让孩子“大大方方”的。

前段时间去超市买东西,看到一个家长推着一个七八岁的孩子,百般威胁哄劝,让她自己去跟收银员结账,孩子不想去,怎么推都不动。

孩子爸爸急了,说:“你怎么就学不会大大方方的呢?”

其实啊,有些人对于社交有着很大的需求,他们喜欢和人交往,遇到谁都能多说两句话。

而有些人对于社交天生没有需求,这不仅是性格使然,也是后天环境塑造或者自己的偏好习惯。

社会上的普遍认知都是:热情大方、开朗外向的人会很有人缘,走到哪都受人喜欢,而内向的人就是性格沉闷,没有社交能力。

而我想说的,99%的人都不知道。其实啊,一个人一生最大的幸福,全都在于你的安静、内敛。

安静内敛的人会在独处中获得能量,更注重内心世界的探索,不需要他人的认可来满足自我价值感。

当你更加专注于个人的成长和内心世界的建设时,这样的内在的充实感就是幸福感的最大来源。

不参与他人因果

记得之前有一个特别喜欢聊天八卦的亲戚,跟谁都能唠上两句,但是她的唠不是原原本本和别人分享某件事,而是添油加醋、胡编乱造抹黑事实。

某一次,她在出村子的路上,看见同村一个六十来岁的大爷,骑着电动三轮载着另一位大妈回村。

这个亲戚立刻像是发现了新大陆一样,在村子里到处宣扬说这个大爷载着大妈回家,是因为两个人有了私情。

大爷的老伴听说这个流言后立刻打上了大妈家,两家人闹得不可开交,无论大爷怎么解释说自己只是顺路载上了大妈,老伴都不肯相信。

上了年纪的人容易认死理,大爷见说不通,就喝农药自杀了。大爷的家人就找上了这个亲戚,硬是逼着她赔了二十多万。

为什么很多人即使性格开朗,也会在某些场景、面对某些人时保持安静呢?

因为有很多事情你一旦卷入其中,不论卷入的方式是什么样子的,都会给你带来无穷无尽的麻烦。

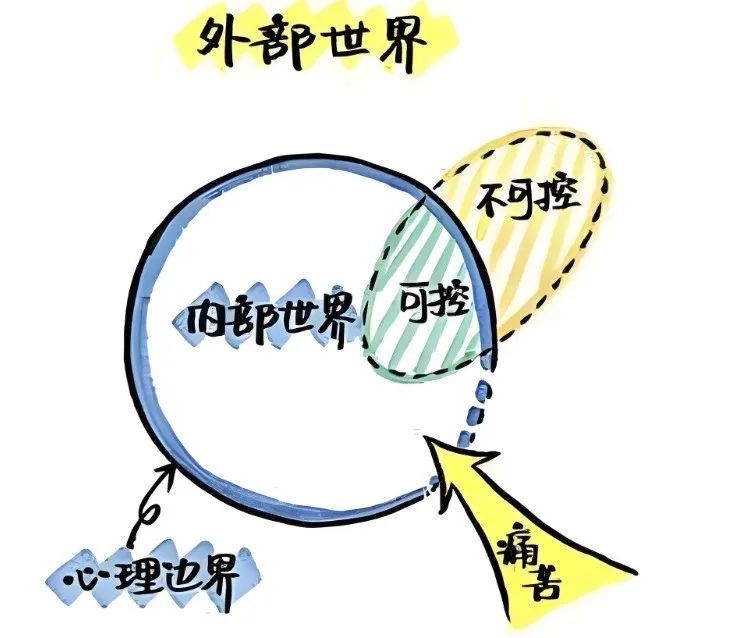

在心理学上有一个概念叫“心理边界”,就是个体在心理状态、认知能力、精神偏好等等方面划分出的自我与他人之间的界限。

这并不是说让你对待任何事都冷漠无情,而是说适时的缄口不言会让你避开很多麻烦。

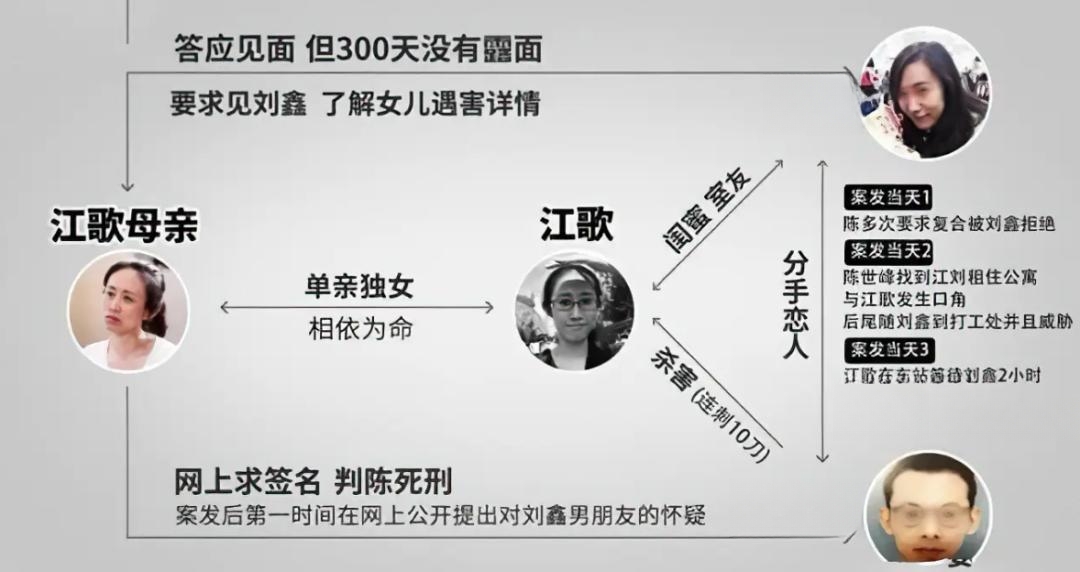

就像那个令无数人震惊心痛的“江歌案”一样,现在很多女孩都很容易为自己的闺蜜鸣不平;

闺蜜一旦失恋,自己先被渣男的行为气到,于是就做了“出头鸟”,去给闺蜜打抱不平。

可实际上呢?你刚做完先锋冲锋陷阵,后面人家两个立刻就会复合,把你视为破坏他们感情的恶人,在你头上扣上各种各样的帽子。

所以有时候,只需要安静地聆听,将他人的情绪在你脑子里转一圈然后丢出去。

就像网友们所说的:“放下助人情结,尊重他人命运。”

话语点到即止,对方如果明白了,那就是缘分,如果不明白,那就是报应。

做一个情绪“保守”的人

很多人情绪外向,无法控制自己的脾气;

但凡听到了什么事一定要兴奋地说出口,无论心里存了什么怨愤都要第一时间发泄出来,噼里啪啦大闹一通。

还有人生活中堆满了鸡毛蒜皮的小事,每一个单拎出来都不会让人情绪失控,但是要是合在一起就会让人感到崩溃。

安静、稳定、保守、温和,这些特质只有那些家庭幸福美满、生活无比顺遂的人才能得到吗?

当然不是的。

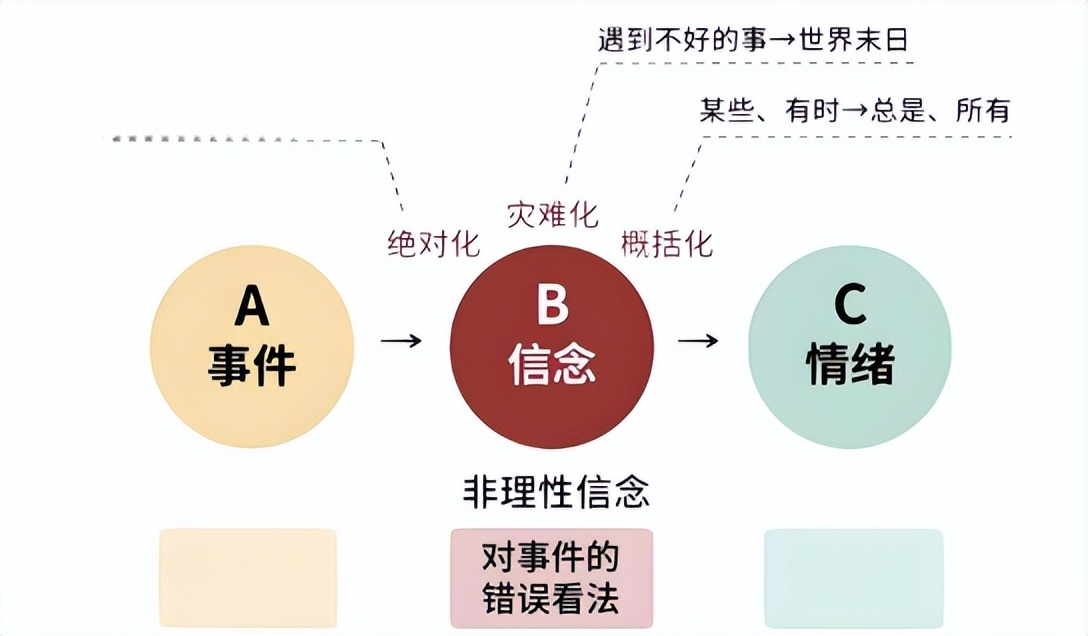

美国心理学家埃利斯提出的情绪ABC理论告诉我们:

激发情绪的事件(Activating Event)指的是那些客观存在的负面事件,比如考试失败、和家人吵架、被领导批评等。

信念(Belief)指的是个体对于该刺激事件的主观看法或者解释,分为理性信念和非理性信念。

行为和结果(Consequence)是指由不同的信念而产生的个体对于该事件的处理方式;

有可能会因为将责任归因为别人而心生怨恨,也可能会因为将责任归于自己而自我唾弃。

在很多人的理解中,情绪的“保守”就是要压抑、要自省,无论什么事都要自我消化;

但这样的想法很容易走向另一个“老好人”的极端,不伤害别人却伤害了自己。

在处理情绪的过程中,你自己的信念才是最重要的。

那么,如何调整我们的情绪,让其以一个最合适的方式解决呢?

如何让自己“安静”下来?

这样的“安静”,不是说让你一遍一遍回味自己的痛苦,最后在沉默中爆发;也不是要让你全盘甩锅给别人,让别人接住你的情绪。

其实,真正聪明的人减少与他人的情绪交流,就是为了避免沾上他人的负面情绪和事件后果;

也是为了更加专注于自己,用自己的价值来提升心灵上的成就感。

就像一个常年健身一身腱子肉的男人,被人说是“瘦弱”,他的第一反应难道会是急头白脸地去辩驳吗?

事实的真相就摆在那里,当你对于事实无比自信的时候,安静内敛就是你最大的保护色。

当你遇到类似的事情时,不要先着急发泄情绪,找一些别的事情转移一下注意力,暂停24小时后再做回应。

这样你的情绪回落,思维也变得理性,才能更好地解决问题。

又或者,我们可以参考美国心理学家马歇尔·卢森堡在《非暴力沟通》中提到的四种人际交往的模式:

1.观察:客观确定事实,避免主观臆断。

2.感受:理性地、稳定地表达情绪反应,而不是单纯的指责。

3.需要:精准识别情绪背后的需要,揭开冲突根源。

4.请求,提出具体的、可行的建议,避免模糊化语言。

表面上看是安静,其实内在不过也就是四个字“理智冷静”。

只有做到理智冷静,才能够帮助别人,也更是能够提升自己的能力和生活阅历。

愿我们每一个人的心灵,都能够在生活的狂风暴雨中,保持一份独属于自己的安宁和稳定。

-The End -

作者-专序

第一心理主笔团 | 一群喜欢仰望星空的年轻人

图片源自网络,侵权请联系