现代的婚礼仪式中西混杂,既缺乏庄重,又缺乏内涵。那么,古人的婚礼仪式是怎样的呢?

中国是礼仪之邦,古人结婚讲究“三书六礼”,礼仪极为周全。

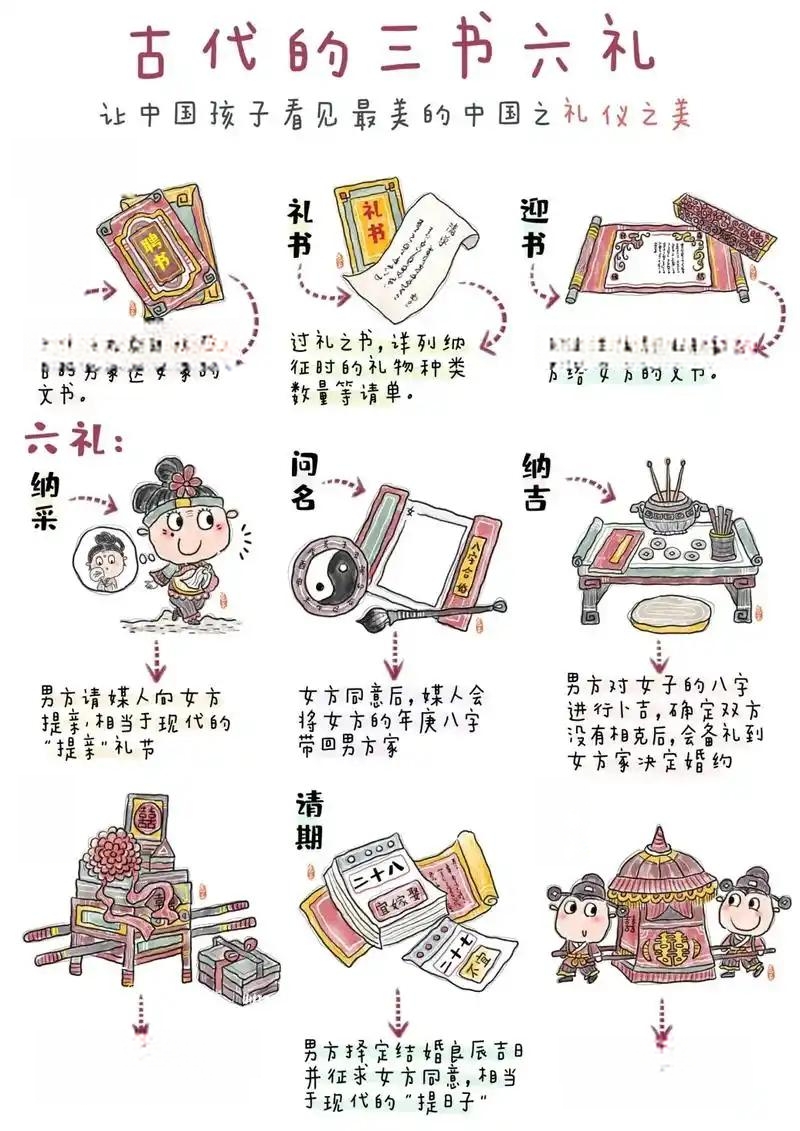

“三书”指: 纳吉书;聘书;迎书。

“六礼”指:纳采;问名;纳吉;纳征;请期;亲迎。

纳采

”纳采“是中国古代婚礼的第一道核心礼仪,它源自周代的《仪礼·士昏礼》,是正式婚礼的开端。在男方派媒人向女方家提亲,得到女方初步同意之后,男方就可以行”纳采“之礼了。

纳采,意为”纳其采择之礼“。《仪礼·⼠昏礼》明确记载:“昏礼,下达纳采,⽤雁。”在行“纳采”之礼时,男方要准备象征性礼物,最初必需用活雁,后来因活雁难得,就改用鹅、木雁或帛代替。

为什么用雁?古人认为,雁为候鸟,秋南飞春北归,暗合阴阳调和,雁终生一侣,可喻夫妇忠贞,雁飞行成行,象征着长幼有序的家庭秩序。

在正式行“纳采”礼前,男方家主会在宗庙告祭祖先。随后,使者(通常由媒人担任)执雁前往女方家,整个过程非常庄重。

随后,媒人来到女方家,致辞曰:“某(男方姓)承嘉命,稽首(叩拜)。敢请纳采。”

女方家长答:“某(女方姓)之子蠢愚,弗能教。唯命是听。”

女方家长受雁,表示应允婚事,随后以酒食款待媒人,完成“纳采”之礼。

问名

纳采礼毕,男方使者不离开女方家,直接取出另一只雁(或前雁复用),郑重提出:“某既受命,将加诸卜。敢请女为谁氏?”(《仪礼》郑玄注复原辞令)。

此时女方家长需如实告知两项信息:1、女子姓名;2、女子生辰八字。

使者携信息归返,男方家主携雁至宗庙,将女方姓名生辰写好,放置在神龛前,再由贞人占卜,如得凶兆,则婚议终止,如得吉兆,则继续“纳吉”礼。

唐代以后,贞人占卜改为合八字,看命书。今天有些地方结婚,还有“挂八字”一说。

纳吉

贞人占卜得吉兆后,要派使者通知女方,此为“纳吉”。

纳吉时,要写“纳吉书”,即将占卜吉兆与双方信息书于婚书。

唐代时“纳吉书”的格式(敦煌文书S1725号)如下:

封面:某州某郡某姓通婚书

正文: 右伏承 尊府君不弃寒微,允从媒议。

谨卜吉辰,龟筮协从。

筮得某卦,兆曰大通。

谨奉书以闻,伏惟

照鉴。

落款:年月日 父某谨状

签押:媒人某、保人某

男方使者携活雁与婚书至女方家,致辞:“吾子有贶命,某(男方名)加诸卜,占曰吉。使某也敢告。” 女方家长答:“某(女方名)之子不教,唯恐弗堪。子有吉,某与在。” 随后,女方家长接受婚书与活雁,象征婚约正式成立。

纳征

纳吉之后就是纳征。

《礼记·昏义》:“纳征者,纳币以成婚礼。” 郑玄注:“征,成也。使使者纳币以成婚礼。”

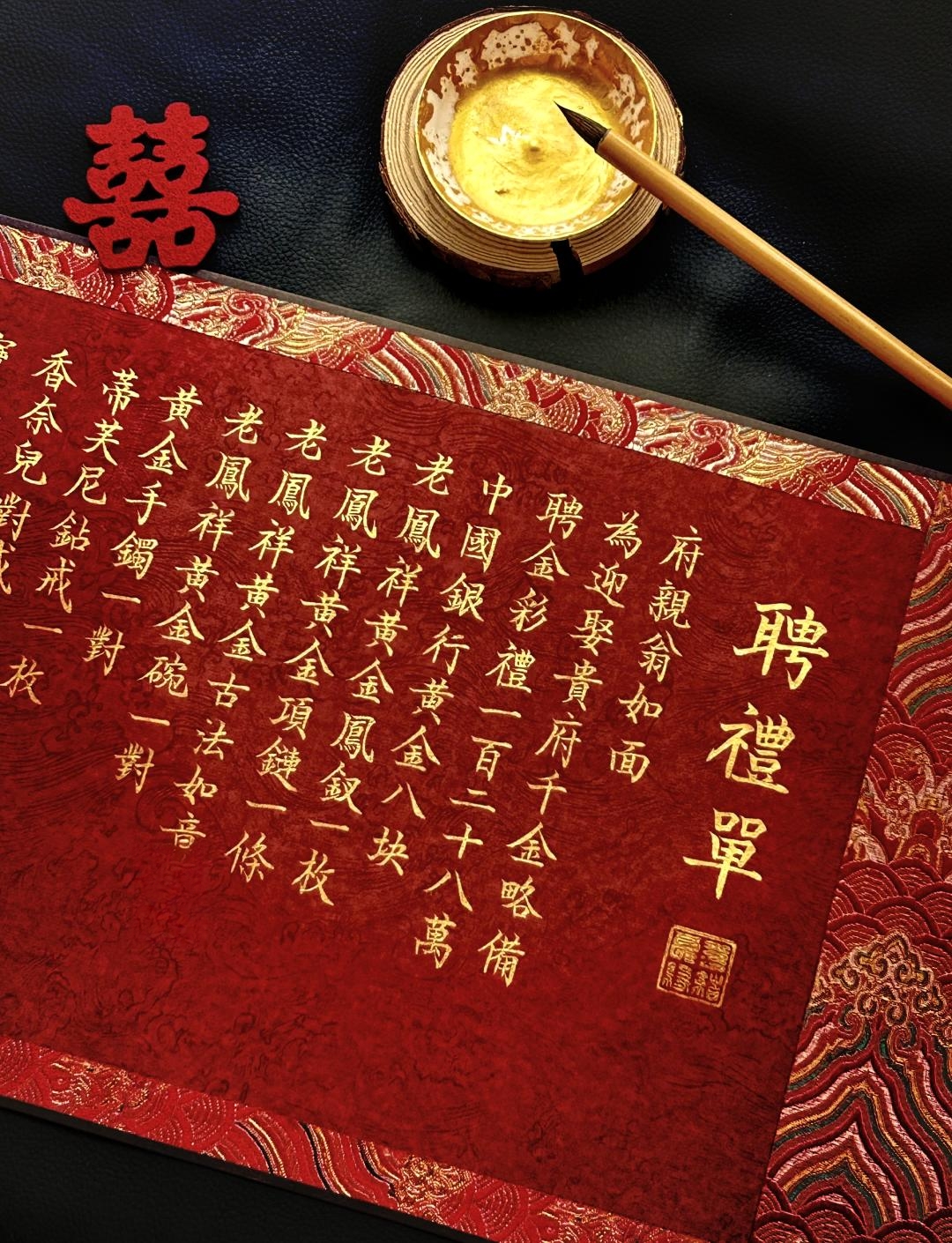

纳征的本质就是男方正式向女方交付聘财,以“聘书”为凭完成婚约。

男方选定吉日,先携聘礼到宗庙告祭祖先,然后来到女方家中,将聘礼陈列在女方堂前,使者高声宣读聘书,明示聘礼清单。

聘书也是“三书”之一,其实就是聘礼清单。

女方收下聘书与聘礼,还要“回聘”,一般会回赠一些鞋袜、文具等,喻“同偕”、“文运”。

今人结婚,少不了彩礼,这就是纳征之礼的文化遗存。

请期

纳征之后,便要择定吉日成婚。

男方卜定吉日,书于请期书(又称礼书),再由媒人携至女方家中请示婚期。

《仪礼·士昏礼》:“请期,用雁。主人辞,宾许告期。”

婚期是由男方择定,但在礼节上仍要先问于女家,以示尊重。古人认为阳倡而阴和,婚期由男方决定,媒人前来请期时,女家主人要推辞,表示听命于男家。

亲迎

大婚之日,黄昏之时,新郎与宾客前往女方家中,迎娶新娘。

来到女方家中,新郎要面北而跪,向新娘父亲献上迎书。

迎书是“三书”之一,唐时“迎书”形制如下:

维某年岁次某干支某月朔某日

嗣孙某(新郎名)

谨以清酌之奠

昭告于先祖:

今承嘉命,迎娶某(女方姓)氏第某女

以续宗祧。伏惟

尚飨!”

签押:父某(新郎父名)、媒证某

第二天,新娘登轿前,其父会将迎书转交给新娘,象征着监护权转移。

迎回新娘后,在男家的宴席上,夫妻要同吃一只宗庙祭祀用的猪,称为“同牢”,将瓠一分为二,做成酒器,称为“卺”,夫妻各取一卺盛酒共饮,称为“合卺”。

古代女子许配人家后,要用缨(丝绳)束发,新婚之夜,新郎亲手解下新娘束发的丝绳,是为“结发”。唐中叶以后,结发仪式改为新郎新娘各剪下一绺头发,绾在一起作为信物,称为“合髻”。

第二天早上,新娘要早早地起来拜见公婆、侍候公婆进食,以示孝顺。

至此,婚礼基本结束。

值得注意的是,网上将“三书”定为聘书、礼书、迎书,但礼书只是请期书,重要性不如纳吉书。

纳吉书、聘书、迎书,三书不仅是婚礼仪式中要用到的文书,在古代还具有约束和证明婚姻的法律作用,因此“三书”以此三者为是。