线下引流、直播带货、开高价药方……网红医生也塌房了!

伴随着短视频的发展,我们从中获取信息也更加方便,医生们也纷纷扎进短视频赛道,这对于公众来说本是件好事,但随着官方出手调查,某些“网红医生”的真面目也随之暴露,为了敛财竟然不择手段。

网红医生塌房

在短视频平台搜索“医生”,众多认证账号纷至沓来。除正规医院医生外,更需留意那些有着“XX融媒体中心”“XX健康杂志”官方认证的账号。

尽管相关部门明令禁止医生变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品等广告类信息,但部分医生和机构绞尽脑汁寻找漏洞。

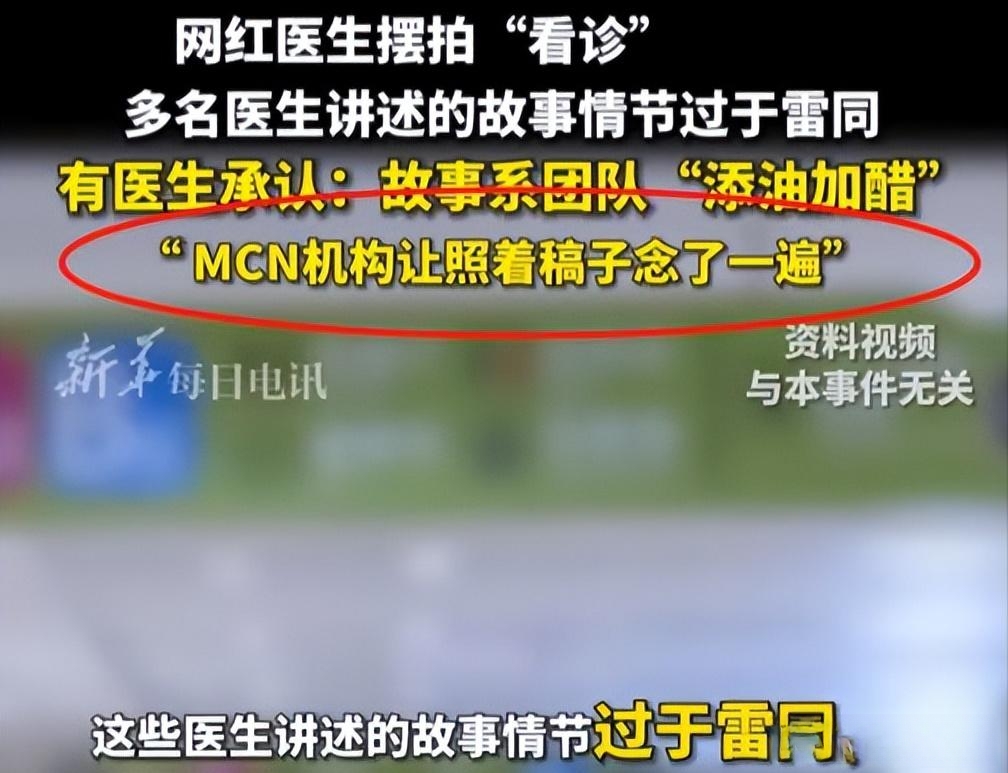

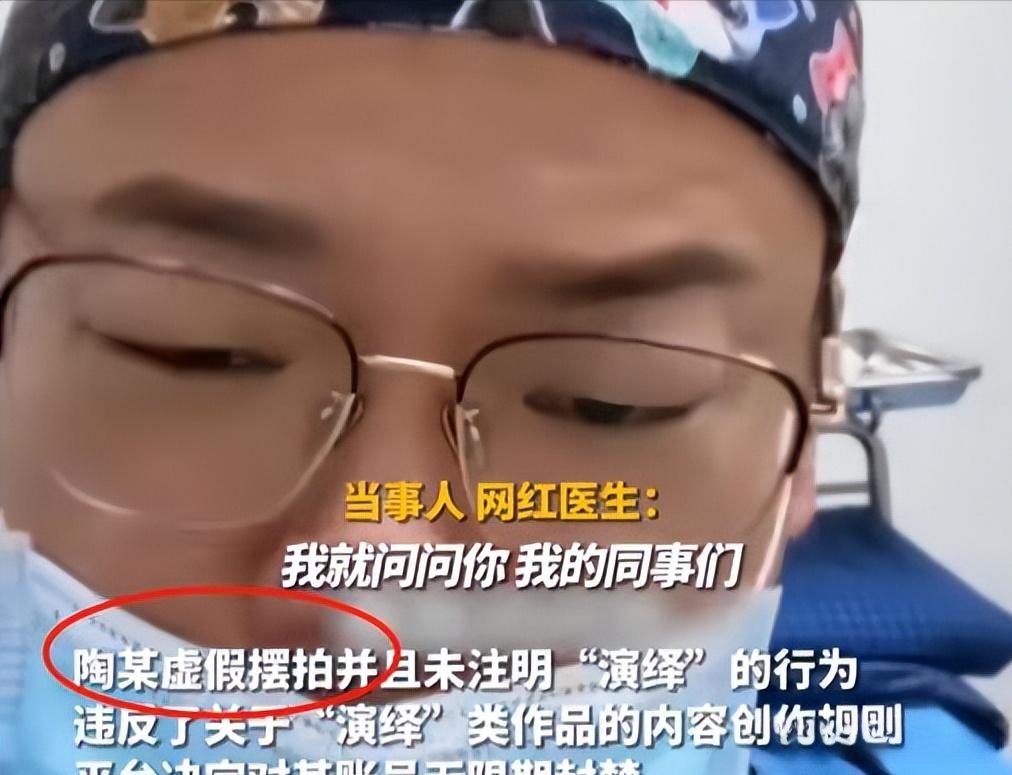

有的“专家”会通过拍摄精心设计的医疗段子、编造感人的虚假治疗故事或患者“现身说法”来规避监管。而在视频评论区,则预先埋伏好水军,一旦有观众询问相关疾病或表露需求,便伺机推荐特定产品或医疗机构。

通常情况下,还会出现将粉丝从公开的短视频平台引流至更私密的微信群或QQ群,在监管相对宽松的场外环境里,推销保健品、减肥药、高价课程甚至非法医疗服务。

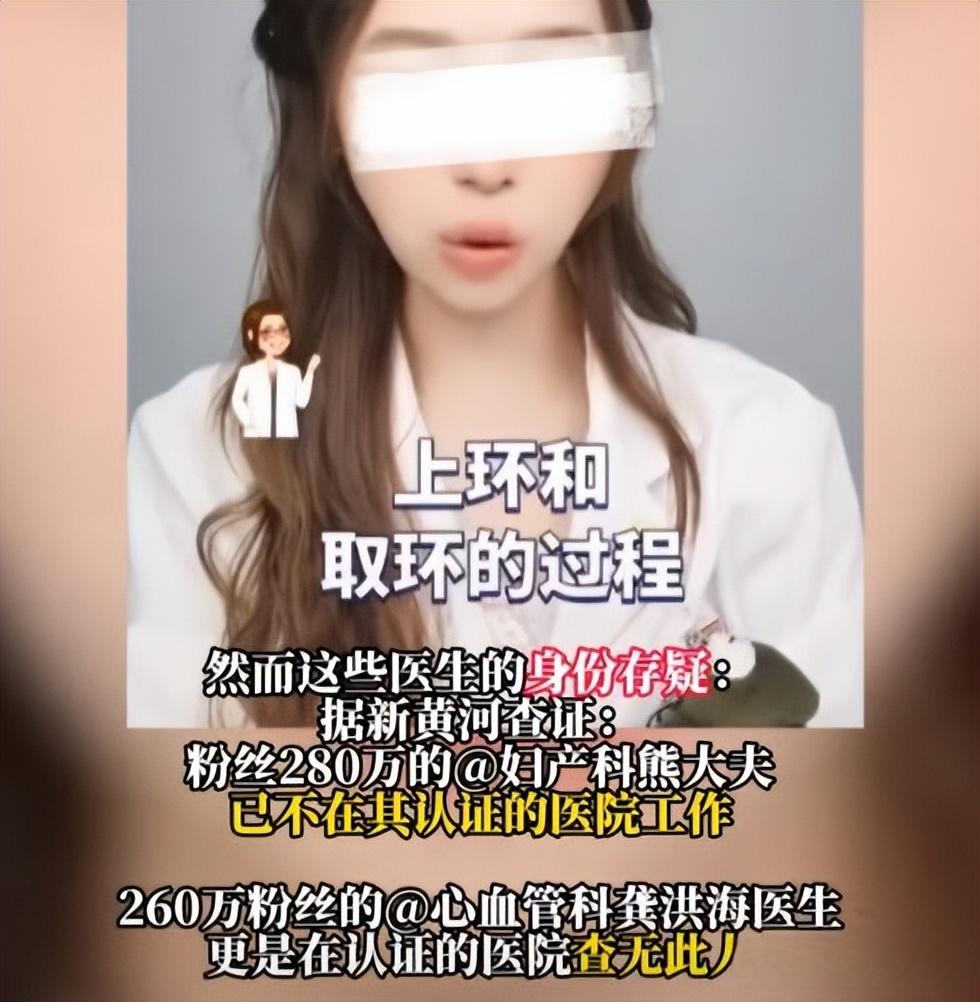

甚至有知情人爆料,多位医生会运营着两个账号,一个是经过平台严格资质认证的大号,用于发布科普内容、塑造专业权威形象,积累公众信任,另一个则是未认证或标注为生活号的小号。

小号用来直接开设带货橱窗,销售自己撰写的书籍、推荐的面霜、洗发水等日用商品,甚至包括一些功效存疑的“健康”产品。通过在大号视频或简介中暗示、引导粉丝关注小号,巧妙地利用大号积累的专业信誉为小号的商业变现导流,实现专业引流,商业收割。

除此以外,某些“网红医生”还会将流量直接导向线下,据央视曝光的“东港融媒体综合广播”,视频中的医生在短视频平台上自称公立三甲医院专家,但事实上这家医院仅是一级社区医院。

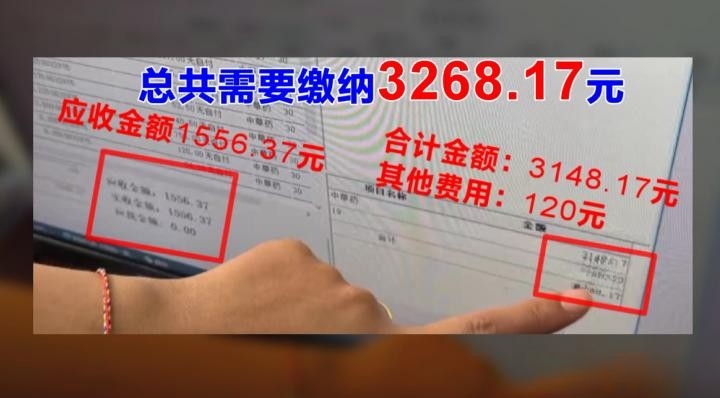

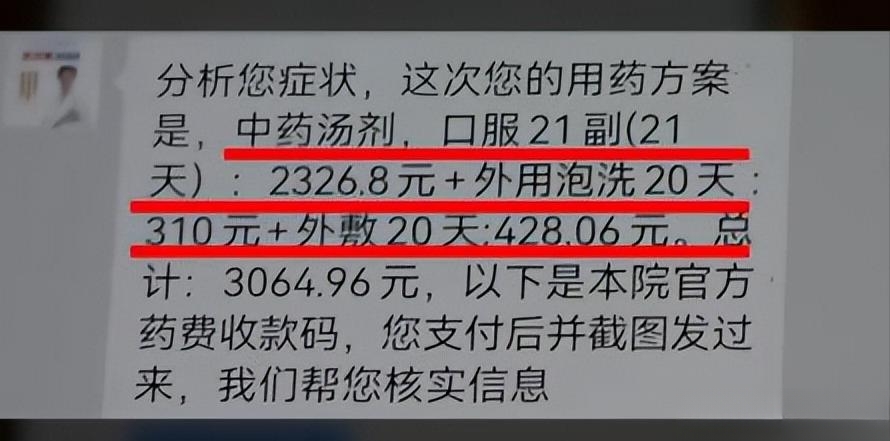

记者亲身感受之后发现,诊疗过程极其草率,医生仅通过简单的看舌苔、号脉,短短5分钟内就能给患者开出处方,而且一张初始报价1556元的中药处方,最终结算时却足足3268元,所谓的“特效药”,也只是普通中药,成本低廉。

这种打着科普旗号,行医疗欺诈之实的行径,不仅骗取患者钱财,更可能延误正规治疗,危害生命健康,是“网红医生”乱象中最恶劣的表现。

而泌尿科、妇科等领域则是“网红医生”扎堆的重灾区,说白了,这类慢性病治不好也死不了,治疗药物多为自费项目,风险低而利润高,自然吸引不法者钻空子。更深层看,这类操作利用了慢性病患者的长期治疗需求和心理焦虑,将医疗行为异化为重复消费的商业模式。

“专家”背后藏猫腻

在某二手交易平台上,仅需3元即可购得上万份营养健康饮食文案,卖家还“贴心”附赠养生直播话术套餐。这意味着,一个毫无医学背景的人,只需简单包装,就能摇身一变成为屏幕前侃侃而谈的“健康专家”。

这种批量生产的“科普”,其内容必然粗制滥造,甚至危言耸听,比如“少喝水能长寿”、“人体不能代谢果糖”,利用信息差收割流量,甚至有些内容还会包含科学谬误,例如将普通食材包装成“抗癌神器”,或夸大常见病症为“重大危机”。

白大褂所象征的专业权威光环,天然具有强大的公信力,而现实中,正规大医院普遍存在的“挂号难、候诊长、面诊短”以及部分疾病疗效显现周期长等痛点,使得患者尤其是深受病痛困扰或求医心切的人群,更容易陷入焦虑。

此时假医生们将一条看似轻松便捷的“康复捷径”摆在患者眼前,对于病急乱投医者或信息甄别能力弱的老年群体而言,构成了难以抗拒的吸引力。

一件白大褂,就这样成了收割公众健康焦虑的完美道具,这不仅是对专业尊严的亵渎,更是对公众信任的践踏。

与此同时,网络医疗生态的复杂性还不止于此,即使是披着真实身份外衣的真医生,在流量的裹挟下也可能迷失方向。

账号认证藏猫腻

短视频浪潮确实推动了越来越多真正的医生从诊室走向镜头,投身健康科普的蓝海,这本是提升全民健康素养的好事,但部分医生在追逐网络曝光和粉丝增长的同时,却逐渐偏离了专业航道。

跨领域科普的现象都算好的了,甚至有的账号内容逐渐从严谨的医学科普滑向蹭热点的八卦讨论、熬煮心灵鸡汤甚至点评时政,是对医学专业壁垒的轻视和对科学严谨性的消解。

专业知识需要长期的积累和实践,随意跨界发言,极易传播错误信息,误导公众。

尽管各大平台对医生账号的认证审核正日趋严格,但互联网生态的基本逻辑仍是流量驱动与快速变现,医生积累一定知名度后,MCN机构的邀约便会蜂拥而至,这在一定程度上也影响了专业医生的边界清晰度。

在热门“医生直播间”里,镜头前侃侃而谈的甚至不是认证医生本人,他们推销各类保健品时的话术,与其说是医疗建议,不如说是电视购物翻版,专业性是表皮,流量转化才是内核。

复旦大学附属儿科医院“儿科黄哥”黄志恒医生强调:即便跨领域分享,也需专业协作审核,个人经验不能替代科学依据。粉丝超300万的杨阳医生也坚持每条科普必有文献支撑。

真正的医疗科普博主,坚持用真实案例和同行审核内容建立信任,但更多“李鬼”通过产业化手段混入赛道。

医疗信任是社会健康的基石,而国家重拳整治线上医疗乱象,正是守护这份珍贵信任的必要之举。多部门协同织就的监管之网,正在压缩伪专家的生存空间。

期待互联网能回归专业为本的初心,真正的健康福祉,从来不在哗众取宠的直播间里,而在每一次严谨负责的诊疗中,医疗科普不容虚假。

主要信源

名为科普实则引流!警惕“网红医生”线上线下联合敛财——海报新闻2025-06-27 06:23

名为科普实为引流,线上诊疗乱象须冒头就打——新华网2025-06/18