一些中医黑在攻击中医的时候说中医产生于几千年前,而现在科技早已日新月异,中医早就落伍了!发展中医就是舍弃现在科技,重新回到那落后的愚昧时代!这就像放弃了现在的汽车火箭而回到那车拉肩扛的时代一样。这话表明看有道理,其实这从根本上反应了这类人看问题只看表面,只看现象的狭隘主义。他们看不到问题的本质,看不到变与不变的哲理规律!

西医理论,不时变来变去,没有定性,让人捉摸不定,不时掉进五里雾中,摸不着头脑。昨天还说是很好的神药,能治某病某病,今天忽然说发现有很大的副作用,能破坏脏腑的某种功能,已经淘汰了,禁止使用了,又要重新研制新药了,这种不良循环,永远存在。

四十年前的西医书上,有关于水中毒的详细阐述,说体内多水,能引起急性水中毒或慢性水中毒,会出现多种神经症状。现在改革开放,把水能中毒,改成水能排毒了,说能治疗多种疾病了,还能防癌抗癌了。还把这种朝三暮四的理论,说成是现代医学的进步和发展。

西医对于细菌病毒之说,也是时时变来变去,毫无定性。前些年说是非典病毒,这次武汉疫情,又说是新冠病毒,后来又说有什么奥秘克戎,总之名堂层出不穷,毫无定性。中医两千年来,对于万种细菌病毒的叫法,只以“伤寒”二字赅之,永远不变,故能战无不胜,能治疗万种细菌病毒,这就是中医理论的稳定性,永恒性,绝对真理,无须变来变去。

中医理论,万古不变。火性热,水性寒。表病汗之,里热清之,里寒温之,里实泻之,里虚补之,铁定的定律,万古不变。芩连泻心火,膏知清胃热,姜附扶阳衰,椒辛去沉寒,万古不变,万古通用,哪里会天天变来变去?

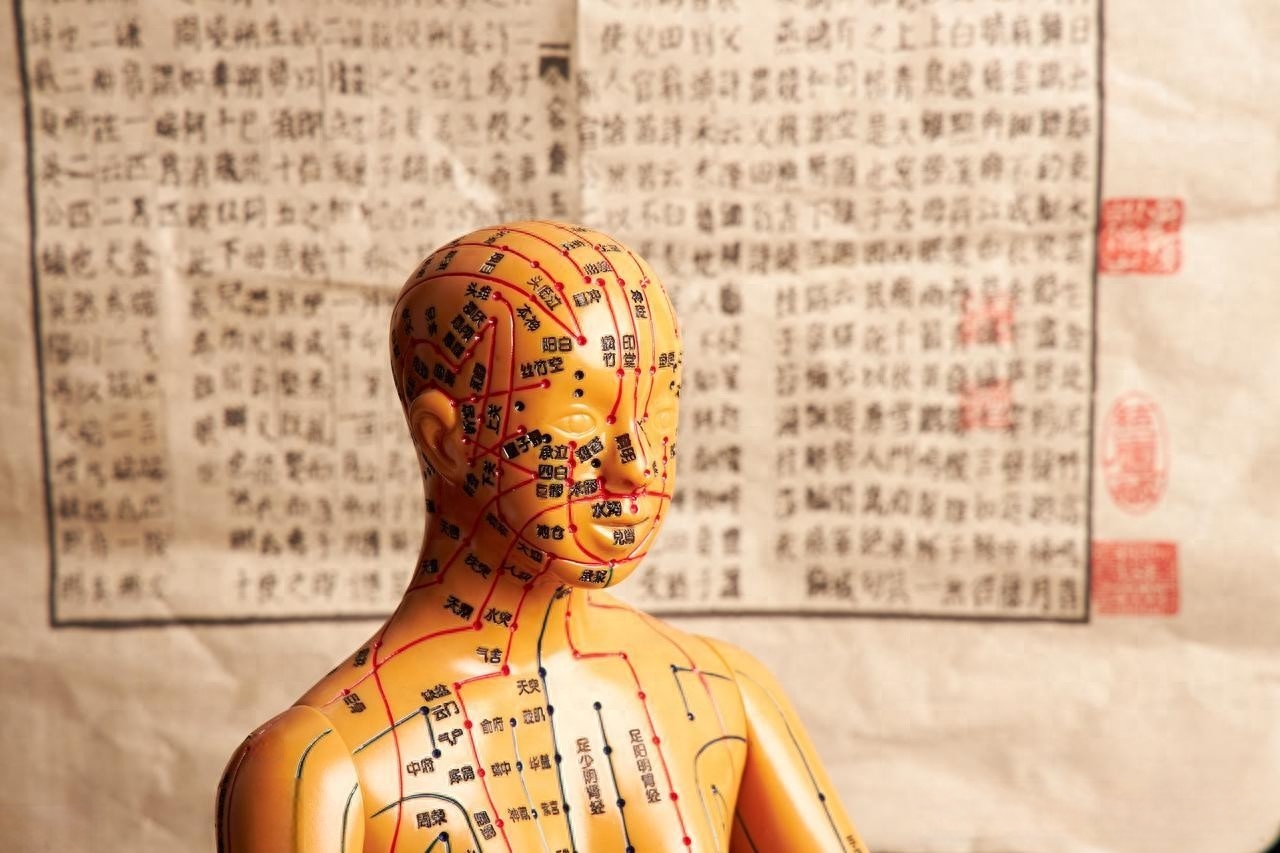

中医系统平衡论,作为中国传统医学的瑰宝,是中医理论体系的核心思想之一。它强调人体的整体性和动态平衡,注重人体内部各脏腑、经络、气血之间的协调与和谐,以及与外部环境的相互适应。这种平衡并非静态的、孤立的,而是在不断变化中保持相对稳定,是生命活动得以正常进行的基础。

中医是中华文明的瑰宝,是中华民族几千年来与自然界和平相处、与疾病积极抗争而形成的能够捍卫人类健康的科学技术。中医是世界上唯一连续五千多年没有中断、没有断代、一直连绵生息的医学,充分反映了我们祖辈的智慧和善举;中医是世界上唯一一个最能体现人性化的医学,充分展示以人为本的治病理念;中医是世界上唯一一个讲究“千人千面”的辨证施治思维的医学,充分体现了中医学独特的学术水平。

一、中医的中和平衡之论掌握了人类的健康密码。在《论语》中载有古代圣王尧临终前传帝位于舜,并告诉他统治臣民的四字要诀为“允执其中”。后来,舜传位于禹时,也如此告之。孔子在《礼记.中庸》中说:舜治国就是“执其两端而用中于民”。“中”是指不偏不倚、无过之不及的状态。其“执中”、“用中”是统治阶级“执其两端而用中”的一种统治秩序。

“和”有调和、和谐双层含义。调和是一种手段,而和谐是一种目标。《左传.昭公二十年》记有晏婴与昭公的一段对话,晏婴运用非常形象的比喻说明了这个问题。他说: “和如羹也”。又说:“宰夫和之,齐之以味,济之不及,以泄其过”[2]。前者指调和,如同厨师制作羹汤,将不同因素适度调配,使之达到最佳;后者指和谐,是一种最佳的状态。在《中庸》中,“和”主要表现为“用中”达到的一种最佳境界。 《中庸》曰:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”“中和”是世界万物存在的一种理想状态,是宇宙的最高法则。推而极之,致中和,天地就各得其所,万物便生长发育,自然界便处于一种最佳的动态平衡之中。

孔子又将“中”与“庸”联系起来,作为道德的最高标准予以发挥。 《论语.雍也》曰:“中庸之为德也,甚至也乎,民鲜久也。”朱熹引子程子话解释说: “不偏之谓中,不易之谓庸。中者,天下之正道。庸者,天下之定理。”庸,又“和也”,“常也”,“用也”。 中庸即中和,即用中,是恒久不易的,是万物之常理。中庸之道是天下之正道,中庸之理是天下之正理。它是一种涵盖了自然、社会、人生统一体系的法则,是宇宙生成、万物化生、自然社会、伦理道德等诸方面的最佳体现。

“致中和”是在时间、空间轴上的一种动态趋向和动态稳定。有学者认为,致中和即调和折中,即不偏不倚等。作为统治阶级的一种权术、处理社会矛盾的一种法度,确有调和矛盾的折衷思想,甚至带有很大的虚伪性和欺骗性,但其中不乏更深刻的内涵。