声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

不是保健品,也不是偏方,而是有明确药理作用的、经过多年临床验证的、在正规医院都能开出的中药制剂。它的作用,说白了就是四个字:活血化瘀。

而这个“瘀”,就是我们常说的“血脂黏稠”“血栓前兆”。

高血脂,最怕的,其实不是药,而是你“顿顿吃”。

你没听错,就是“顿顿吃”。但不是顿顿吃肉,而是顿顿都吃得清淡、规律、搭配合理。

再结合医生建议的药物干预,比如这类具有改善血脂、疏通血管的中成药,才是真正“从根上”解决问题的办法。

不过话说回来,大多数人根本不知道自己血脂高。

因为它不像高血压能头痛、不像糖尿病能口渴,它常常是“无声杀手”。血脂升高的前期,几乎没有任何明显症状。

很多人还是体检时无意发现,或者等到心梗、脑梗发作后,才追悔莫及。

为什么高血脂越来越年轻化?

因为我们的生活方式变化太快了。外卖成习惯,加班成常态,蔬菜吃得少,肉类吃得多,运动几乎为零。

长期下来,血脂自然就“失控”。而且现在很多年轻人,明明知道吃得不健康,却觉得“我还年轻,没关系”。

但身体不会因为你年轻就网开一面。

高血脂的本质问题在哪里?

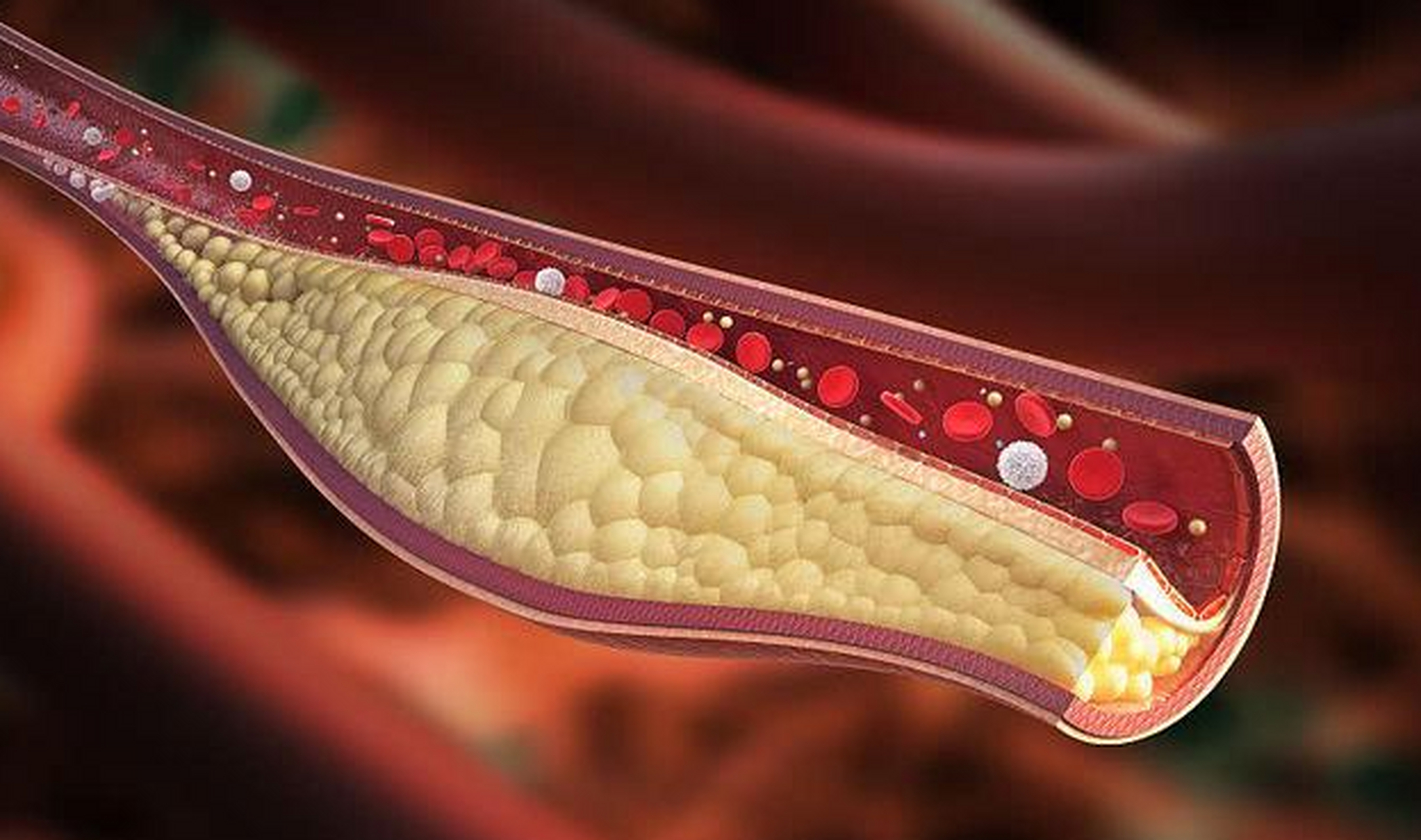

通俗点说,血脂其实就是血液里的“油”。正常情况下,血液是清澈通畅的。

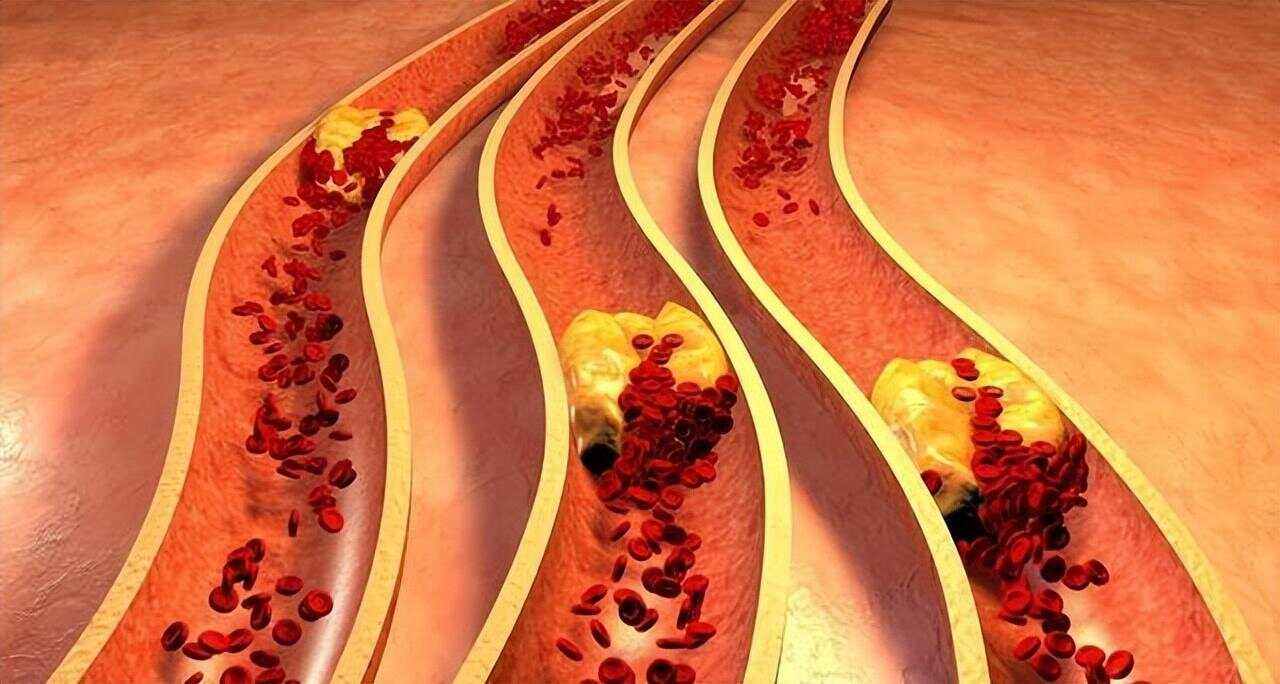

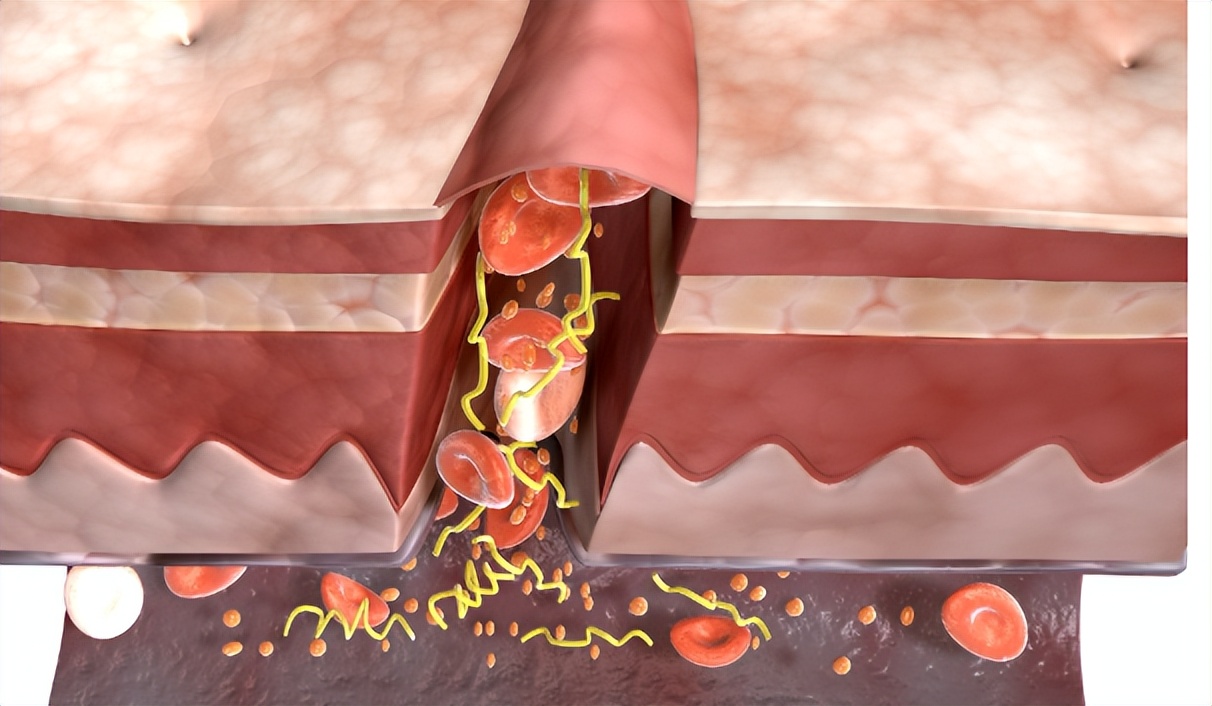

但当油太多,就像往水里倒了很多猪油,黏稠,还容易沉积在血管壁上,时间一久,就形成斑块。这些斑块一旦脱落,就像水管里的石子一样,随时可能卡住重要的血管——这就是血栓。

一旦堵住心脏,就是心梗;堵住脑子,就是脑梗。

说白了,血脂高,就像血管里布满了“地雷”。

你每天吃进去的,是“引线”。

什么时候爆炸,没人知道。

而那种让高血脂“害怕”的中成药,就是专门来“清理战场”的。

它能帮助改善血液的流动性,减少血脂沉积,降低斑块形成的风险。但很多人一听“中药”就觉得慢、苦、没用。

这种中成药是国家药典认可的复方制剂,经过科学配比,安全性和有效性都经过大量临床验证。

关键是——不能靠药“救命”,而要靠习惯“养命”。

很多人以为吃药就万事大吉,依旧大吃大喝。这就像一边倒水灭火,一边又往火里加油,怎么可能灭得了?

真正让血脂稳定的,是生活方式的全面转变。

少油、少糖、多动、规律作息、控制体重,每一项看似不起眼,但长期坚持下来,能救你一命。

而那个“顿顿吃”的概念,不是某种神药,而是你每顿饭的选择。

把红烧肉换成炖豆腐,把火锅底料换成清汤,把奶茶换成白开水。

再结合医生建议的中成药干预,比如含丹参、三七、红花等成分的中药制剂,才能真正让血脂恢复正常,血管不再“提心吊胆”。

为什么这种中成药会被称作“高血脂的克星”?

因为它不是单一成分,而是多种成分协同作用。

丹参可以活血化瘀,三七有助于止血不留瘀,红花能改善血液循环。这些成分看似普通,但都经过现代药理研究,证实在改善血脂、抗血栓方面有积极作用。

这类药物也不是万能的,必须在医生指导下使用,不能自行乱服。

很多人关心:这种药是不是吃一辈子?

答案是:不一定。

如果你能通过饮食和生活方式控制好血脂,药物可以逐渐减量甚至停用。但如果你依旧放纵自己,那就可能真的要“靠药活着”。

而更重要的,是早发现、早干预,不要等到动脉硬化、冠心病、脑卒中发生后才后悔。

最怕的不是病,而是你对病毫无警觉。

有些人明明体检指标飘红,却还是“无感”。

他们觉得自己走得动、吃得下,就说明没事。可高血脂出事的时候,根本不给你反应时间。

一旦发生血栓,黄金救治时间只有几十分钟,错过了,就可能留下终身后遗症,甚至直接猝死。

所以我们要做的,不是“等症状”,而是“预防于未然”。

每年至少一次体检,特别是查血脂四项:总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白。

这四项指标,就像是血管健康的“体检表”,只要有一项偏高,就要警惕。

再强调一次,中成药不是神药,更不是保健品。

它是辅助调脂的正规药物,必须在医生指导下使用。但它也不是“吃了就灵”。

如果你照样熬夜、暴饮暴食、久坐不动,再好的药也救不了你。

而我们真正要做的,是把“健康”搬上餐桌,把“自律”写进生活。

晚饭少吃一点、睡觉早点一点、走路多一点、油盐少一点,这些看似微不足道的事,其实是在一点点拉长你的寿命,守护你的血管。

别让“血脂”这个词,只在体检单上让你皱眉。

让它成为你对生活负责的开始,是我们每个人都该做的选择。

别等到血管堵了、心跳停了、才想起医生的叮嘱。

高血脂不是“老年病”,它是“生活病”。

改变生活,才是真正的“治本”。

参考文献:

[1] 王艳,李静,张红. 丹参联合三七治疗血脂异常的临床观察[J]. 中医药导报,2023,29(15):145-148.

[2] 张磊,刘海燕,陈建国. 高脂血症患者中成药干预效果的系统评价[J]. 中国药学杂志,2024,59(03):241-245.

[3] 国家卫生健康委员会. 中国成人血脂异常防治指南(2023年修订版)[S]. 中国国家卫健委,2023.