"都三十年了,你还记着那一百块钱?"老刘嘴角抽搐着,眼中闪过一丝我读不懂的光芒。

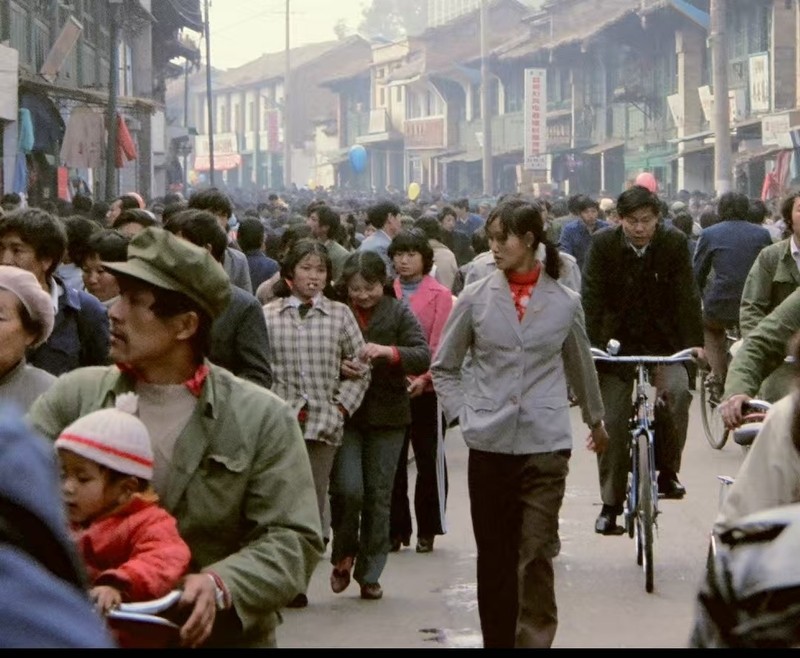

那是1984年的盛夏,蝉鸣如织,知了在树上拼命地叫着,像是要把积攒了一整个冬天的声音全部释放出来。

我刚从部队转业回到县城,分到了县建筑公司当技术员,每天背着木制绘图板和三角板在工地上进进出出。

那时候,月工资只有四十二块五,还要从中扣除四块钱的伙食费,剩下的钱根本不够一个小家庭生活。

我和爱人小赵挤在单位分的一间十几平米的平房里,屋里除了一张硬板床,一个旧木柜,就只有两个板凳和一张桌子,还是从厂里废旧家具堆放处淘来的。

夏天的房间像蒸笼一样,我们只有一把破旧的蒲扇,轮流扇着,汗水总是浸湿衣背。

窗户上挂着的纱帘早已泛黄,是小赵从娘家带来的嫁妆,每当微风拂过,那纱帘便轻轻摇曳,带着一丝丝凉意。

我们每天吃的是白菜萝卜,馒头稀粥,肉食是奢侈品,一个月能吃上两次肉就算不错了。

小赵总是变着花样做菜,把白菜切成细丝,加点醋和辣椒,炒一炒,就成了"爽口白菜";萝卜切成块,放点八角和糖,炖一炖,就成了"糖醋萝卜"。

我们省吃俭用,就为了攒钱买一台"蝴蝶牌"缝纫机,单位里的同事都说这牌子结实耐用,能让小赵在家接点活儿补贴家用。

也就是在那个年月,我遇见了三十年未见的老班长。

记得那天下午,我正在一处新建宿舍楼的工地测量地基,太阳毒辣辣地烤着我的后背,汗水顺着脖子流进衣领。

"老马!老马是你吗?"忽然,一个熟悉的声音从背后传来。

我回过头,只见工地铁丝网外站着一个中等身材的汉子,左手提着个军绿色的帆布包,右手牵着个七八岁的男孩。

那男孩瘦小的身体缩在一条磨得发白的短裤里,两条细腿像筷子似的,脚上穿着一双塑料凉鞋,安静地站在大人身边。

我眯起眼睛,阳光刺得我睁不开眼,但我一眼就认出是他——刘建国,我当兵时的班长。

虽然他比我印象中的样子消瘦了许多,脸色也暗淡无光,但那双炯炯有神的眼睛和挺直的腰板,还是军人的模样。

"刘班长!"我扔下手中的工具,三步并作两步跑到铁丝网边,激动得差点绊倒。

"真是你啊!我问了好几个地方才找到你。"老刘隔着铁丝网,一把握住我伸过去的手,手心里全是老茧,粗糙得很。

"您怎么到这儿来了?"我惊讶地问道,心里涌起一股暖流。

"前两天刚转业回来,分配到县水泥厂。"老刘拍拍我的肩膀,"听说你在这个建筑公司,就来找你叙叙旧。"

他指了指身边的小男孩:"这是我儿子小龙,今年七岁了,害羞得很,见了生人就不说话。"

我蹲下身,摸了摸小男孩的头:"小龙,叔叔以前是你爸爸的战友,你可以叫我马叔叔。"

小男孩怯生生地点点头,躲在他爸爸身后,只露出半个脑袋。

"你先等我一会儿,我跟工头说一声就下班。"我对老刘说,然后快步返回工地。

那天下班后,我邀请老刘父子到家里吃饭。

小赵知道他是我当兵时的班长,特意从票证夹里拿出珍藏的两张肉票,换了半斤猪肉,蒸了白面馒头,炒了几个家常菜。

虽然条件简陋,但我们聊得热火朝天,仿佛又回到了那个战友情深的军营岁月。

老刘告诉我,他在部队里一直干得不错,前年还立了三等功,原本可以留在部队当干部,但因为家里的原因,还是选择了转业回来。

"您不是黑龙江人吗?怎么转业到我们这儿来了?"我好奇地问道。

老刘叹了口气:"前年和你嫂子结婚后,她就一直想回老家,她是咱们县城人。"

一旁的小赵把最后一块红烧肉夹到小龙碗里:"小龙,多吃点肉,长高高。"

小龙怯生生地说了声"谢谢阿姨",小心翼翼地把肉送进嘴里,像是怕弄掉似的。

酒过三巡,老刘的脸色渐渐凝重起来。

他放下筷子,欲言又止地看着我,眼神中透着一丝不安和犹豫。

"怎么了,班长?有什么事您直说。"我放下碗筷,端起茶杯,喝了一口热茶。

"老马,有件事想请你帮个忙。"老刘犹豫了一下,声音低沉下来,"能借我一百块钱吗?"

听到这个数字,我差点把嘴里的茶喷出来。

在那个年代,一百块钱可不是小数目,差不多是我两个多月的工资。

可面对曾经在训练场上手把手教我射击,在我生病时半夜排队帮我打热水的班长,我没有丝毫犹豫。

"行,没问题。"我爽快地答应了,甚至没有问他借钱的原因。

老刘如释重负地笑了:"谢谢你,老马。等我安顿好了就还你。"

他的眼圈有些发红,我知道对于一个军人来说,开口借钱是多么难以启齿的事情。

饭后,小赵收拾碗筷,我和老刘坐在屋外的小板凳上,点起了一支"大前门"香烟,一人抽了一口。

夏夜的风带着白天遗留的热气,吹在身上还是闷热的。

头顶的电灯泡光线昏暗,吸引着成群的飞蛾,它们不停地扑打着灯罩,发出"啪啪"的声响。

"班长,您转业回来有什么打算?"我问道,轻轻弹了弹烟灰。

"先在水泥厂干着呗,好赖有个落脚的地方。"老刘深吸一口烟,缓缓吐出,"现在主要是担心小龙,他身体不好,需要好好调养。"

我点点头,没有多问。

第二天一早,我从我和小赵的积蓄里取出一百块钱交给了老刘。

那钱被我们小心翼翼地藏在床板下,原本是准备买缝纫机的,但我想,等过段时间再攒吧。

老刘紧紧握住我的手,眼中满是感激:"老马,这个恩情我记下了,一定会还你的。"

临走时,他留下一张写有水泥厂宿舍地址的纸条。

那张纸条被他折得整整齐齐,纸上的字迹工整有力,像他这个人一样,一丝不苟。

然而,此后的日子里,我再也没见过老刘。

最初的几个月,我经常抽空去水泥厂找他,却被告知他辞职了,去向不明。

我在县城的大街小巷寻找过他的身影,问过可能认识他的人,但都如石沉大海,没有任何回音。

起初我以为是有什么变故,心里还挂念着他们父子俩的安危。

可随着时间的推移,失望和怨气也渐渐滋生出来。

"肯定是骗子!"小赵有一次生气地说,"那一百块钱,我们省吃俭用攒了多久啊!"

我无言以对,心里却始终不愿相信老刘会是那种人。

一年后,我终于买了那台梦寐以求的"蝴蝶牌"缝纫机,小赵高兴得像个孩子。

她开始在家接些缝补的活计,每月能多挣十几二十块钱,我们的日子也渐渐好起来了。

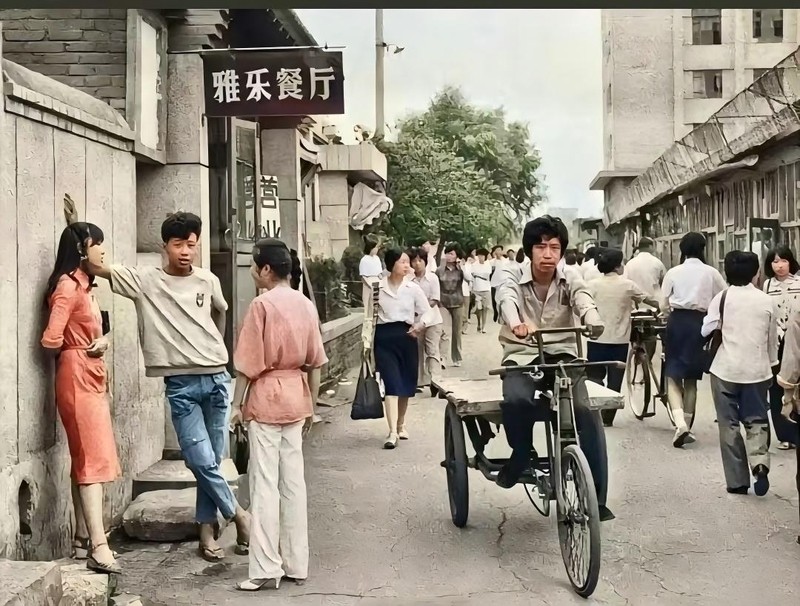

时光如水,从指缝间悄然流过。

八十年代末,我被提拔为公司的工程师;九十年代初,我成了技术科科长;到了九十年代末,我已经是公司的副总工程师了。

我们从平房搬进了单位分的两室一厅的楼房,又买了电视机、冰箱、洗衣机,日子越过越红火。

孩子也从上小学到考上大学,再到工作成家,一眨眼,三十年就这么过去了。

那一百块钱的事,早已被我抛到了脑后。

去年冬天,我从公司退休了。

头发已经花白,眼角也爬满了皱纹,但我的腰板还是挺得很直,这是在部队养成的习惯。

闲来无事,我常和老伙计们在小区的棋牌室下下象棋,到附近的小河边钓钓鱼,倒也悠闲自在。

小赵有时候笑我:"老头子,你这一退休啊,每天跟放风筝似的,满哪儿飘。"

我也不反驳,笑呵呵地摸摸她的手:"忙了一辈子,现在总该歇歇了。"

一天,我在小区门口的报刊亭买烟,无意中听到两个年轻人在谈论一个叫刘建国的老人。

"刘师傅手艺真好,我家那台老式收音机都坏了十几年了,人家三两下就修好了,还不收钱。"其中一个年轻人说道。

"是啊,听说他住在城东的平民村,开了个小修理铺,经常免费帮困难户修东西。"另一个附和道。

"刘建国?"这个名字让我一怔,不自觉地放慢了脚步。

我班长就叫刘建国。

"你们说的刘建国是不是五十多岁,个子不高,说话中气十足的那位?"我忍不住插嘴问道。

"对啊,老爷子都七十多了,还中气十足呢!"年轻人笑着回答,"您认识他?"

七十多岁?不可能是我那个班长,年龄对不上。

我摇摇头,正要离开,年轻人又补充道:"听说他年轻时当过兵,是个特等射手呢,经常给孩子们讲他当兵的故事。"

特等射手?我的心突然狂跳起来。

当年我们连队只有老刘一个特等射手,这绝不是巧合。

"城东平民村,具体在哪儿?"我急切地问道,手里的烟盒都捏扁了。

次日一早,我便按照年轻人的指引,来到了城东的平民村。

这里是城市的边缘地带,是上世纪九十年代县城改造时遗留下来的一片老房子,房屋破旧,道路狭窄。

红砖灰瓦的平房鳞次栉比,窄小的胡同里晾满了各色衣物,空气中弥漫着饭菜的香味和早市的喧嚣。

我拐过几条弯曲的小巷,问了好几个人,终于在一个不起眼的角落里,看到了一块写着"万能修理"的木牌。

那块牌子已经很旧了,上面的漆斑驳脱落,但字迹依然清晰可辨,是用毛笔写的,笔锋有力,一看就是出自军人之手。

小铺的门是敞开的,里面传来金属碰撞的声音和收音机里"北京时间七点整,现在播报新闻"的声音。

我深吸一口气,努力平复着狂跳的心,迈步走了进去。

铺子里的空间不大,四壁摆满了各种工具和零件,一张工作台上散落着螺丝刀、钳子和一堆电子元件。

一位白发苍苍的老人正埋头修理一台老式缝纫机,听到脚步声抬起头来。

那一刻,时光仿佛倒流——虽然两鬓斑白,脸上布满皱纹,但那双炯炯有神的眼睛,依然是我记忆中的样子。

"老刘?"我试探着问道,声音有些发颤。

老人放下手中的工具,眯起眼睛打量着我。

他的视力已经不太好了,需要凑近才能看清楚。

突然,他的眼睛亮了起来,像是点燃了火焰:"老马?真的是你吗?"

"是我,老班长!"我激动地上前几步。

我们像当年在军营里一样,紧紧握住对方的手,三十年的时光瞬间被拉近。

老刘的手依然有力,但布满了老茧和细小的伤痕,是岁月和劳作留下的印记。

"你怎么找到这儿来了?"老刘惊讶地问道,眼中闪烁着激动和一丝不安。

"听人说起你,就顺着找来了。"我打量着他简陋的工作环境,心中五味杂陈。

"来都来了,到我家坐坐吧。"老刘收拾了一下工具,拉下铺门上的铁栅栏,挂上一块"临时外出"的木牌。

穿过几条窄巷,我们来到一栋老旧的两层小楼前。

楼房外墙的水泥已经剥落了不少,露出里面的红砖,但门前的小院打扫得很干净,还种着几盆绿植,有牵牛花和月季,在初夏的阳光下娇艳欲滴。

进门后,我被眼前的情景惊呆了——房子虽然简陋,但收拾得一尘不染。

客厅不大,摆着一套老式沙发,木质的扶手已经磨得发亮。

电视是老式的"熊猫"牌二十一寸彩电,上面罩着一块绣花桌布,看样子有些年头了。

墙上挂满了奖状和照片,其中不少是残疾人活动的照片,老刘和一群坐轮椅的人站在一起,笑得灿烂。

还有一些是年轻人的合影,看起来像是学生和老师的合照。

最引人注目的是墙角摆放的一台旧轮椅,折叠起来靠在墙边,像是一位沉默的见证者。

看着我的疑惑,老刘叹了口气,给我沏了壶茶。

那是普通的绿茶,用的是带着豁口的搪瓷杯,但喝起来却格外清香。

"都三十年了,你还记着那一百块钱?"老刘嘴角抽搐着,眼中闪过一丝我读不懂的光芒。

"那钱早就不重要了,老班长。"我摆摆手,啜了一口热茶,"我就是好奇,你这些年去哪儿了?当年说走就走,连个招呼都没打。"

老刘的眼神暗了下来,像是陷入了某种痛苦的回忆。

他起身走到窗边,望着外面的景色,背影显得有些佝偻。

"那时候,我实在没脸见你。"他的声音低沉,带着几分哽咽,"借了钱就走人,像个骗子一样。"

我静静地等着他继续说下去,没有打断。

老刘转过身,缓缓道出了他这三十年的经历。

原来,当年他刚转业回来,妻子就查出患了重病。

那时候的医疗条件有限,县医院说需要转院到省城治疗,手术费、住院费加起来需要三百多块钱。

他刚转业,工资低,手头拮据,东拼西凑还差一百块钱,这才找到我借钱。

"手术后没多久,她就走了。"老刘的声音有些发颤,"留下我和小龙相依为命。"

更糟的是,小龙小时候患过小儿麻痹症,双腿残疾,经常被同龄人欺负。

"你欠我的那一百块钱,我哪有脸去还?又有什么脸面再见你?"老刘坐回沙发,双手紧握,指节发白。

他告诉我,那时候,他欠了一屁股债,加上水泥厂里有人知道他儿子残疾,冷言冷语不断,他心一横,辞了工作,带着儿子离开了县城,去了省城。

"我在省城做过搬运工、修鞋匠、收废品,什么活儿都干过,就为了给小龙治病,供他上学。"老刘说着,眼中闪过坚毅的光芒。

为了照顾小龙,他学会了修理家电,因为这样可以在家门口开个小铺子,工作时间自由,能随时照顾儿子。

"小龙从小就聪明,虽然腿脚不便,但心气高着呢。"说起儿子,老刘的眼中充满了骄傲,"他发奋读书,愣是考上了大学,学的是电子工程。"

小龙毕业后,进入了一家电子企业工作,后来又通过自学考上了研究生,成为一名工程师。

"五年前,小龙结婚了,找了个好姑娘,他们住在省城,工作都不错。"老刘笑着说,"我本来也住在那边,但城里太吵闹,我这老头子睡不惯,就回县城开了这个修理铺,自得其乐。"

"那你怎么不来找我?"我有些不解地问道。

老刘起身从一个旧柜子里拿出一个磨得发亮的皮夹,小心翼翼地从里面取出一张泛黄的纸条——正是当年我给他的地址。

"我回来后去找过你,但你们早搬家了,我问了好几个地方都没打听到。"老刘解释道,"后来听说你在建筑公司当了领导,我这老兵倒是不好意思贸然打扰了。"

说着,他从柜子里又拿出一个旧信封,小心翼翼地打开,取出一沓发黄的钱。

"这是当年借你的一百块钱,还有利息。"老刘郑重地将钱放在茶几上,"这么多年,我一直记着这个债,每存到一点钱就放进这个信封,盼着有一天能还给你。"

我拿起那沓钱,有些发硬的纸币散发着陈旧的气息。

最上面是几张一元的人民币,那是八十年代初的版本,已经很少见了。

我不禁眼眶湿润:"这些年你过得这么苦,还惦记着这点钱..."

"不,老马,这是我的骨气。"老刘挺直了腰板,像当年站军姿一样,"当兵的人,言出必行。我答应你的事,就算过了一辈子也得做到。"

此时,门开了,一个四十多岁的中年人拄着双拐走了进来。

他穿着整洁的衬衫和西裤,虽然行动不便,但面容清秀,眼神坚毅。

"爸,您忘了吃药了,我特意过来..."他的话戛然而止,看到客厅里有客人,有些惊讶。

"小龙!"老刘高兴地站起来,"这是爸爸当兵时的战友,老马叔叔。"

我惊讶地看着小龙,想起当年那个瘦弱的小男孩,没想到如今已是一个成熟稳重的中年人。

"马叔叔好!"小龙热情地打招呼,眼中充满了好奇,"爸爸经常提起您,说您是他最信任的战友。"

"你爸爸也是我最敬佩的班长。"我真诚地说道。

听到我们的对话,老刘的眼睛亮了起来:"小龙,你猜怎么着?老马找到我们了!现在我终于可以还清那笔债了。"

小龙看了看茶几上的钱,神情复杂。

"爸,您还是惦记着这事呢。"他轻声说道,转向我,"马叔叔,您不知道,我爸这些年一直把这事挂在心上,每次存点钱都要拿出一部分放进那个信封,说是欠您的债。"

听到这些,我心中震撼不已。

茶几上那沓发黄的钱在我眼中变得无比沉重,不只是钱的重量,更是三十年来老刘对承诺的坚守。

"老刘,这钱我不能要。"我坚决地推回信封,"当年帮你是出于战友情谊,根本不图你还。"

老刘摇摇头,眼神坚定:"不行,欠债还钱,这是原则问题。当年如果没有你的帮助,我和小龙可能早就..."

"爸,"小龙打断了他的话,"我有个建议。既然马叔叔不愿意收这笔钱,不如将它捐给咱们残疾人培训中心,用于帮助那些和我当年一样的孩子们。"

原来,小龙除了在企业工作外,还创办了一个残疾人职业培训中心,帮助残疾人学习电子产品维修等技能,自食其力。

"我们可以把这笔钱作为一个特殊的基金,专门资助那些家庭困难的残疾学员。"小龙解释道,"也算是马叔叔和我爸共同的一份心意。"

我和老刘对视一眼,都从对方眼中看到了赞同。

"那我们就这么定了!"我伸出手,老刘紧紧握住,"就叫'战友信任基金',怎么样?"

老刘眼中泛着泪光,激动地点点头。

之后的日子,我经常去探望老刘。

有时候陪他在修理铺忙活,看着他熟练地拆卸旧收音机,巧手修复被人遗弃的家电;有时候跟着他去残疾人培训中心当义工,教那些孩子们一些简单的技能。

看着那些孩子们在老刘和小龙的鼓励下自信地学习、生活,我才真正明白,当年那一百块钱,早已在不知不觉中开花结果,滋养了一片爱的土地。

一天傍晚,我和老刘坐在培训中心门前的长椅上,看着落日的余晖。

一群刚下课的学员从我们面前经过,有的拄着拐杖,有的坐着轮椅,但脸上都洋溢着自信的笑容。

"老马,知道吗?"老刘突然开口,"这辈子最对不起的就是你,借了钱就消失了。"

"这辈子最感谢的也是你。"他接着说,"如果当年没有那一百块钱,小龙的病不能及时治疗,可能就没有今天的一切。"

我拍拍他的肩膀:"咱们之间不说这些。倒是你,这三十年来居然一直记着这事,还把钱攒了起来,就等着还给我。"

老刘笑了:"当兵的人,说话算数。况且,我得给小龙做个榜样,让他知道,做人要诚信,答应的事就得做到。"

夕阳的余晖洒在我们身上,为两个老兵的白发镀上了一层金色。

在那一刻,我明白了一个道理:人生中有些"债",看似无法偿还,实则以另一种方式,早已还清。

而那一百块钱的真正价值,不是金钱本身,而是它所承载的信任与责任,是它所传递的爱与希望。

前几天,我收到了一封特殊的邀请函,是残疾人培训中心举办的"爱心楷模"表彰大会。

当我走进会场,看到台上的老刘被鲜花簇拥着,脸上洋溢着幸福的笑容时,我的眼泪再也控制不住。

台下坐着几十个残疾学员,他们用纯净的眼神注视着这位白发苍苍的老人,眼中流露出敬爱和感激。

主持人宣读着老刘的事迹:"...三十年如一日,帮助残疾孩子重拾信心,资助贫困学员完成学业,用他那双巧手和火热的心,点亮了无数人的希望..."

颁奖结束后,老刘拄着拐杖走到我面前,递给我一个小盒子。

"打开看看。"他神秘地笑着。

我打开盒子,里面是一枚陈旧的领章,正是当年我们连队的标志。

"这是我唯一留下的军旅纪念,今天送给你。"老刘说道,"感谢你当年的信任,感谢你这些年的友谊。"

我攥紧那枚领章,突然想起了那个炎热的夏天,那个借走一百块钱的班长,和他留下的那张写着地址的纸条。

三十年前的一百元,如今已经结出了累累硕果,不是用金钱来衡量的财富,而是无数被点亮的生命和希望。

回家的路上,我仰望星空,心中满是感慨。

一滴泪水悄然滑落,不是为那一百块钱,而是为那份穿越三十年时光,依然熠熠生辉的人性光芒。

在这个物欲横流的时代,老刘用他的行动告诉我,诚信和责任,永远是一个人最宝贵的财富;而真正的富有,是有能力去帮助他人,去点亮别人生命中的光。

那一百块钱,早已不再重要,但老刘对承诺的坚守,却成为照亮我晚年生活的一盏明灯。