热点推荐

热门图文

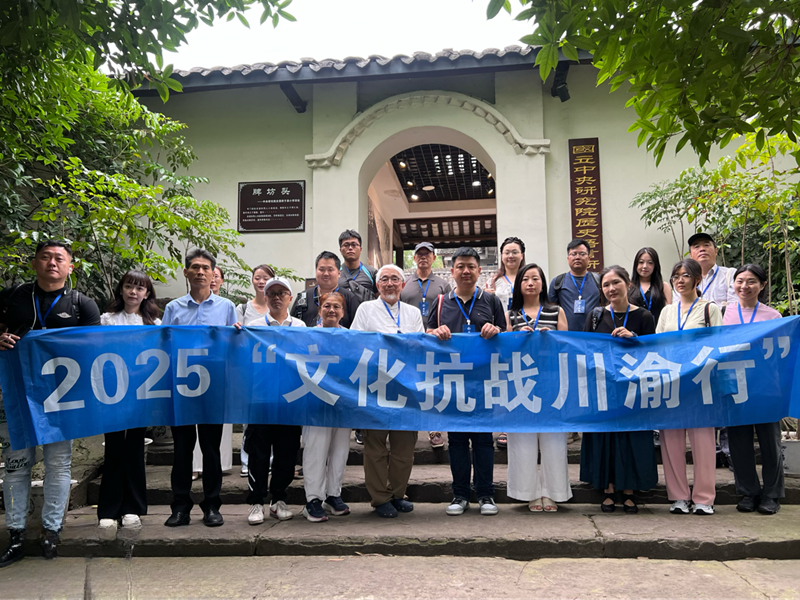

6月24日,2025“文化抗战川渝行”两岸媒体采访团走进素有“万里长江第一古镇”之称的四川省宜宾市李庄古镇,参观了抗战时期重要的文化机构旧址,包括“中央研究院”历史语言研究所旧址(史语所)、李庄文化抗战博物馆、中国营造学社旧址及陈列馆、同济大学工学院旧址以及“中央博物院”筹备处旧址等抗战时期重要学术机构旧址,用镜头、纸笔记录抗战历史的回音, 深入了解中华民族在烽火岁月中的文化坚守与学术传承。

两岸人士在四川宜宾李庄古镇参访。(刘忠俊 摄)

抗日战争时期,李庄民众以广阔的胸襟发出“同大迁川、李庄欢迎,一切需要、地方供给”十六字电文,迎接同济大学、中国营造学社等10所知名高等学府、科研机构等内迁,构建以“文化”为核心的抗战阵地。李庄自此与重庆、成都、昆明并称为中国四大文化抗战中心。一大批大师学者在李庄学术报国、科研报国,取得了开创性的成果,对中国的社会、经济、文化产生了深远的影响,其中不少人后来前往台湾,成为两岸交流的参与者、见证者。

“我们不能忘记在前线拼杀的战士,也不能忘了在文化战场上与侵华日军展开斗争的学者。”台湾梅花新闻网副总编辑宋秉忠站在李庄古镇的青石板路上感慨道。

他说,文化抗战是一场没有硝烟的战争,但在守护中华民族文脉、传承中华民族精神方面发挥的作用非常重要。

两岸媒体团首先参观了在月亮田的“中央研究院”历史语言研究所旧址,在一座座古朴的川南民居前驻足。“1937年抗日战争爆发后,傅斯年、李济等著名学者带领史语所几经辗转迁至李庄。当时条件极其艰苦,他们在战火中坚持学术研究,整理殷墟甲骨、编纂史料,保护了大量珍贵文物和文献。”讲解员详细介绍着这段故事,历史的回音在这座有着长江第一城美誉的小镇叩响。

“有一张图片让我印象非常深刻——战争已经在逼近了,可是当时的一些学生依然在泥土地搭起帐篷、讨论学术。”台湾青年廖妤轩很感动,“他们也是在贡献自己作为学子的学术力量,这是那个时代的学术堡垒。”

两岸媒体采访团参观李庄文化抗战博物馆。(孙路路 摄)

随后,两岸媒体采访团来到李庄文化抗战博物馆,通过丰富的史料和实物展陈,了解李庄在抗战时期的文化贡献。馆内展示了当时学者们如何在艰苦环境中坚持学术研究,以及当地民众如何支持文化机构的故事,令采访团深受感动。“胡适曾说,中国抗战也是要保卫一种文化方式。我们有自己的中华文化,我们不能让日本的侵略、外族的入侵中断中华文化。”台湾黄埔军校同学后代联谊会会长、“自忠学堂”创办人丘智贤说。

在中国营造学社旧址和陈列馆,青年们深入了解了梁思成、林徽因等建筑学家在此开展的古建筑调查研究工作。他们克服物资匮乏的困难,完成了《中国建筑史》等重要著作,为后世留下了宝贵的学术遗产。台湾抗日亲属协进会荣誉会长,台湾抗日志士萧光明、萧升祥、萧道应后代萧开平如今已一头白发。他表示,战火纷飞的年代,众多学者、学生仍在这里坚持研究、学习,为抗战胜利后祖国的重建、发展奠定了坚实的人才基础。

最后,采访团走访了同济大学工学院旧址,感受抗战时期高校西迁的艰辛历程。同济大学在李庄坚持办学,培养了大批工程技术人才,为战后国家建设奠定了基础。

2025“文化抗战川渝行”两岸媒体采访团合影留念。(孙路路 摄)

再次重温史语所创办者、曾任台湾大学校长的傅斯年在李庄古镇留下的记忆后,毕业于台湾大学的丘智贤背出傅校长留下的校训:敦品、励学、爱国、爱人。他说,今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、台湾光复80周年,两岸共同抗战的历史不容遗忘,需久久传承。“让我们的下一代都能认识到中华民族抗战精神的伟大。”

综合:中国台湾网、中国新闻网

近期视频推荐

更多精彩请关注川越海峡视频号

点击下方合集

查看更多相关内容