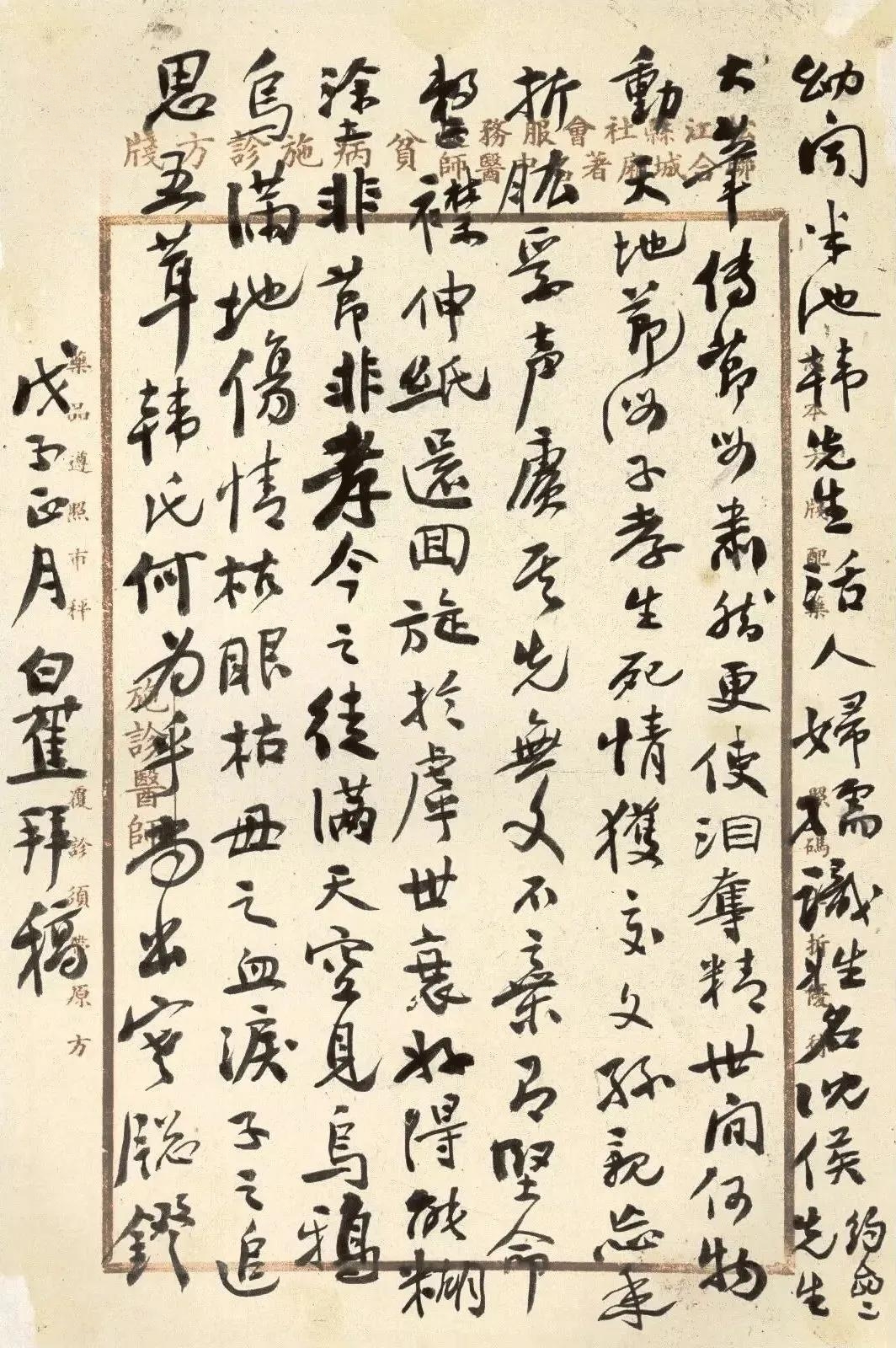

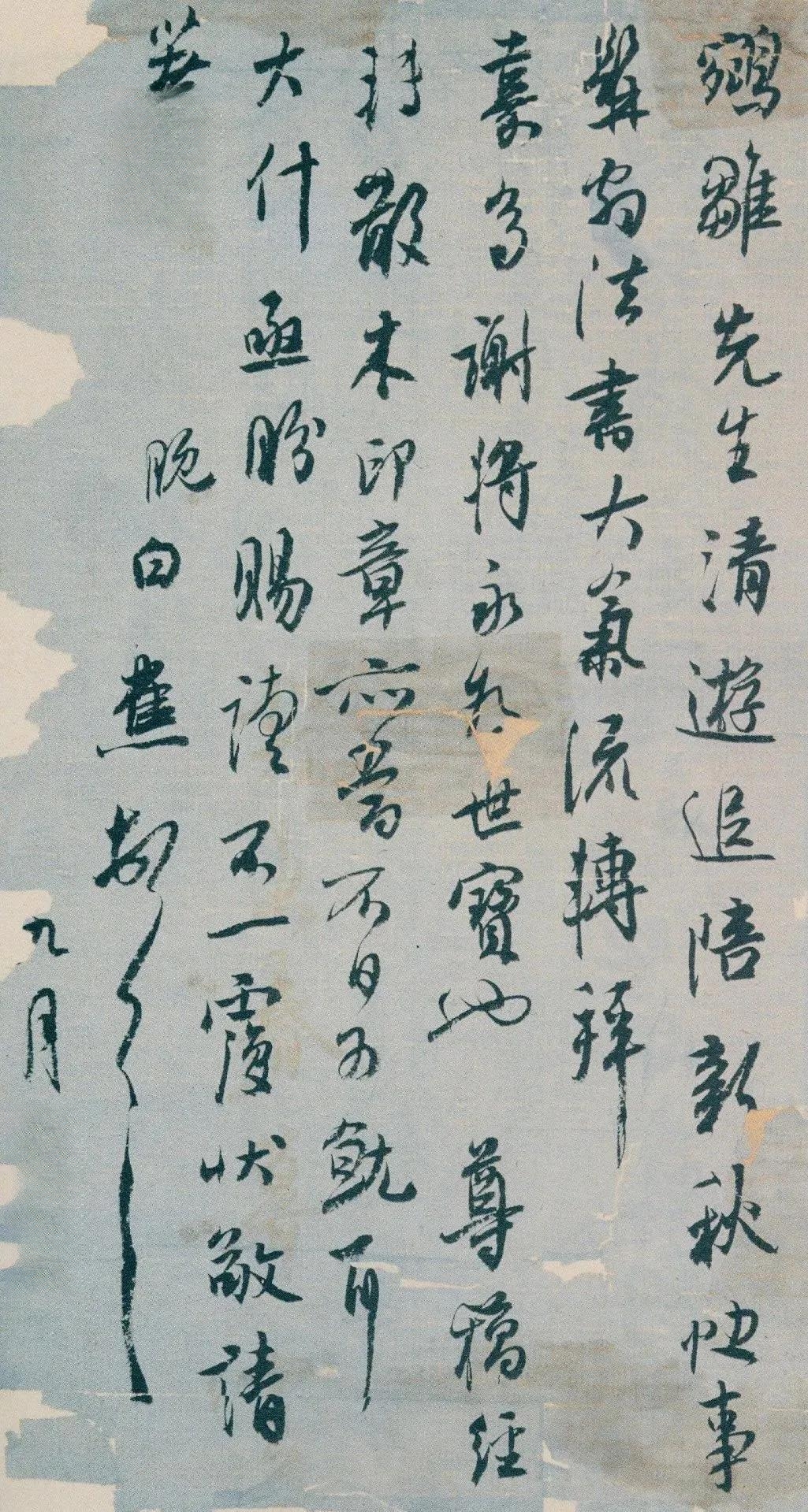

白蕉和邓散木是民国时期上海滩上两位响当当的艺术家。一个写得一手清雅飘逸的行书,一个刻得满手狂放不羁的印章。两人风格迥异,却是无话不谈的好友。

这天下午,白蕉照例来到邓散木位于法租界的工作室。推门进去,就看见邓散木正伏在案前,专心致志地刻着什么。

"又在捣鼓什么新花样?"白蕉笑着问道,随手把带来的两包茶叶放在桌上。

邓散木头也不抬:"来得正好,给你看个好东西。"

白蕉凑近一看,邓散木正在刻一方小印。印面已经初具雏形,是四个篆字——"白蕉不黑"。

"你这是..."白蕉愣了一下,随即会意,忍不住笑出声来。

邓散木这才抬起头,脸上挂着狡黠的笑容:"怎么样?这创意不错吧?"

"好你个邓散木,拿我的名字开涮。"白蕉摇头笑道,却不见半点恼怒。

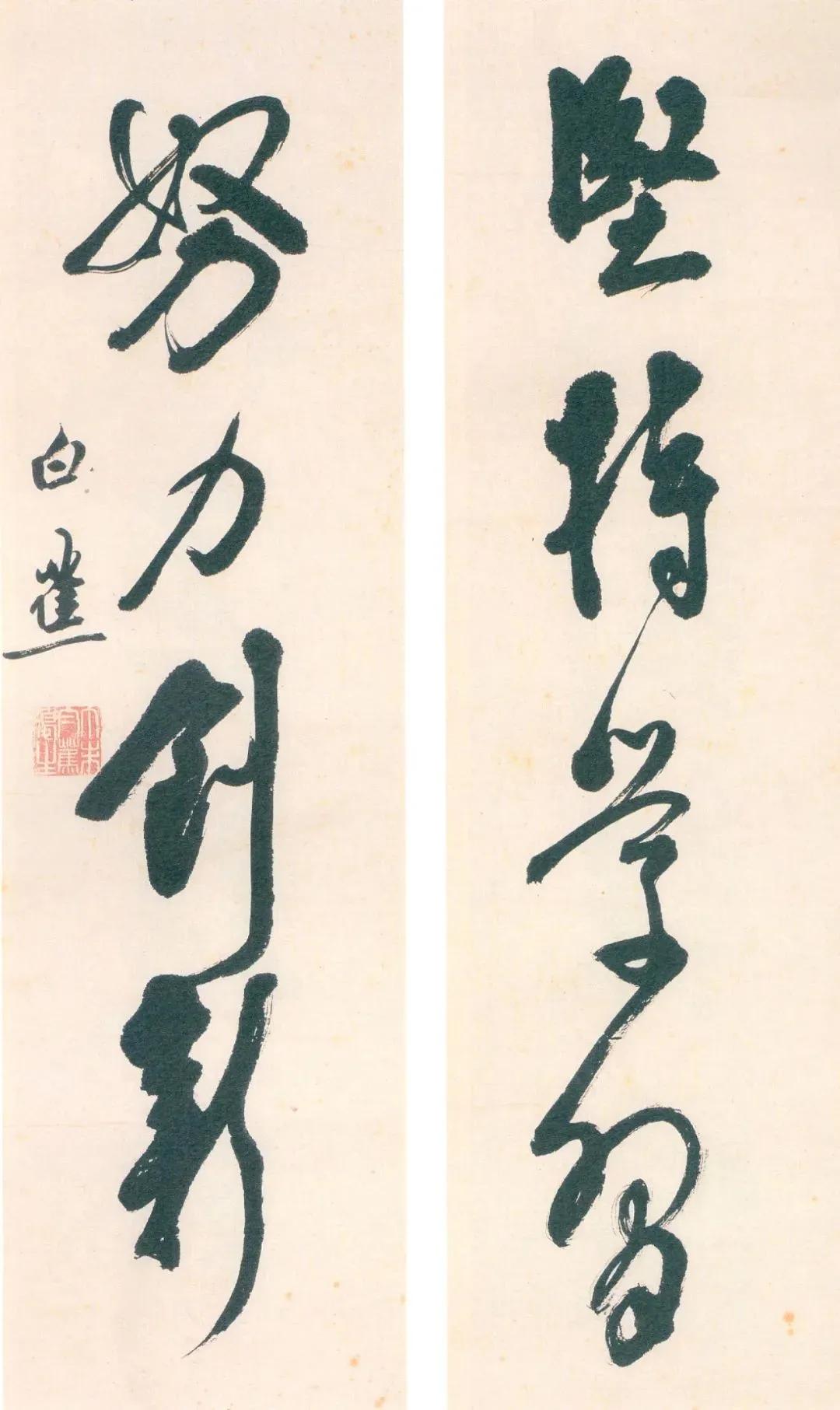

邓散木放下刻刀,拿起印章在印泥上按了按,然后重重盖在一张宣纸上。鲜红的"白蕉不黑"四个字跃然纸上,篆法狂放又不失法度。

"你看,这'白'字我用了玉箸篆,显得特别干净;'不黑'二字用金文笔意,对比鲜明。"邓散木得意地解释道,"既调侃了你的名字,又暗喻你品格高洁,一印双关,妙不妙?"

白蕉接过印章仔细端详,越看越觉得有趣:"确实妙。不过..."

"不过什么?"

"不过我得回赠你点什么才行。"白蕉放下印章,目光在工作室里搜寻着,"借你纸笔一用。"

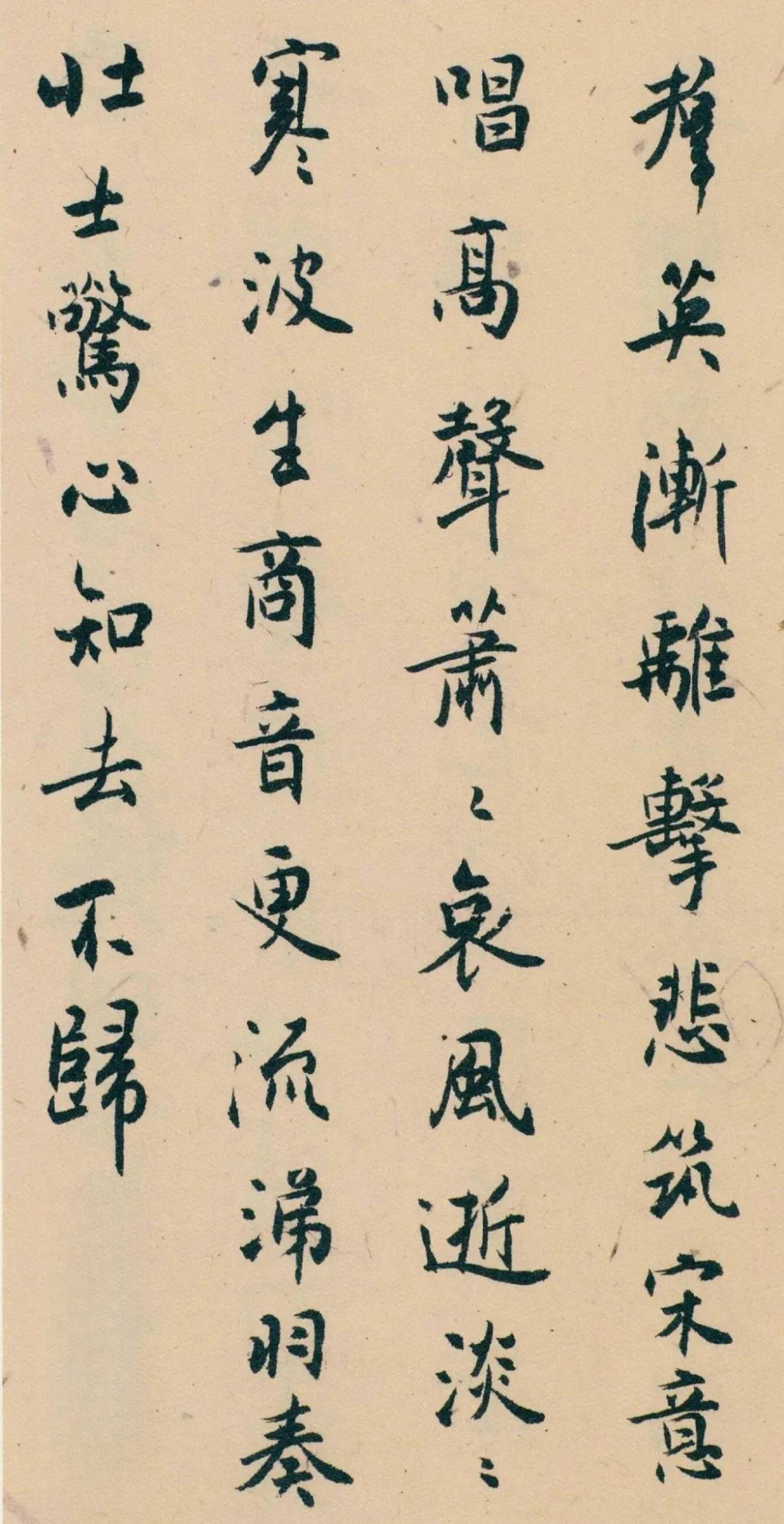

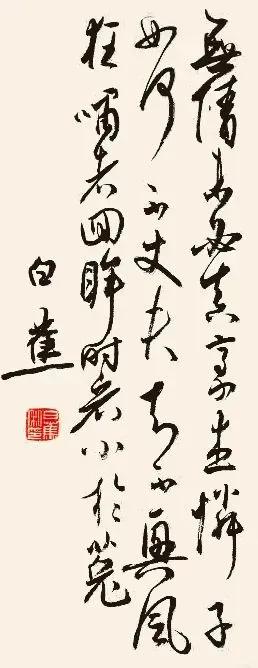

邓散木好奇地让出位置。白蕉挽起袖子,从笔筒里挑了一支中号狼毫,蘸了墨,略一沉思,便在宣纸上挥毫写下四个大字——"散木非材"。

邓散木站在一旁,看着这四个清雅俊秀的行书字逐渐成形,眼睛越瞪越大。最后一笔落下时,他猛地拍了下大腿:"好你个白蕉!"

白蕉搁下笔,笑眯眯地看着好友:"如何?"

"你这是以彼之道还施彼身啊!"邓散木指着那四个字笑道,"'散木'典出《庄子》,指无用之木。你说我'非材',表面看是说我无用,实则暗指我这种'无用'正是大用。好,好得很!"

白蕉点点头:"正是此意。你那'白蕉不黑'说我名白实不黑,我这'散木非材'说你似散实材。咱们这算扯平了。"

两人对视一眼,同时哈哈大笑起来。邓散木笑得直拍桌子,白蕉则一边笑一边摇头。

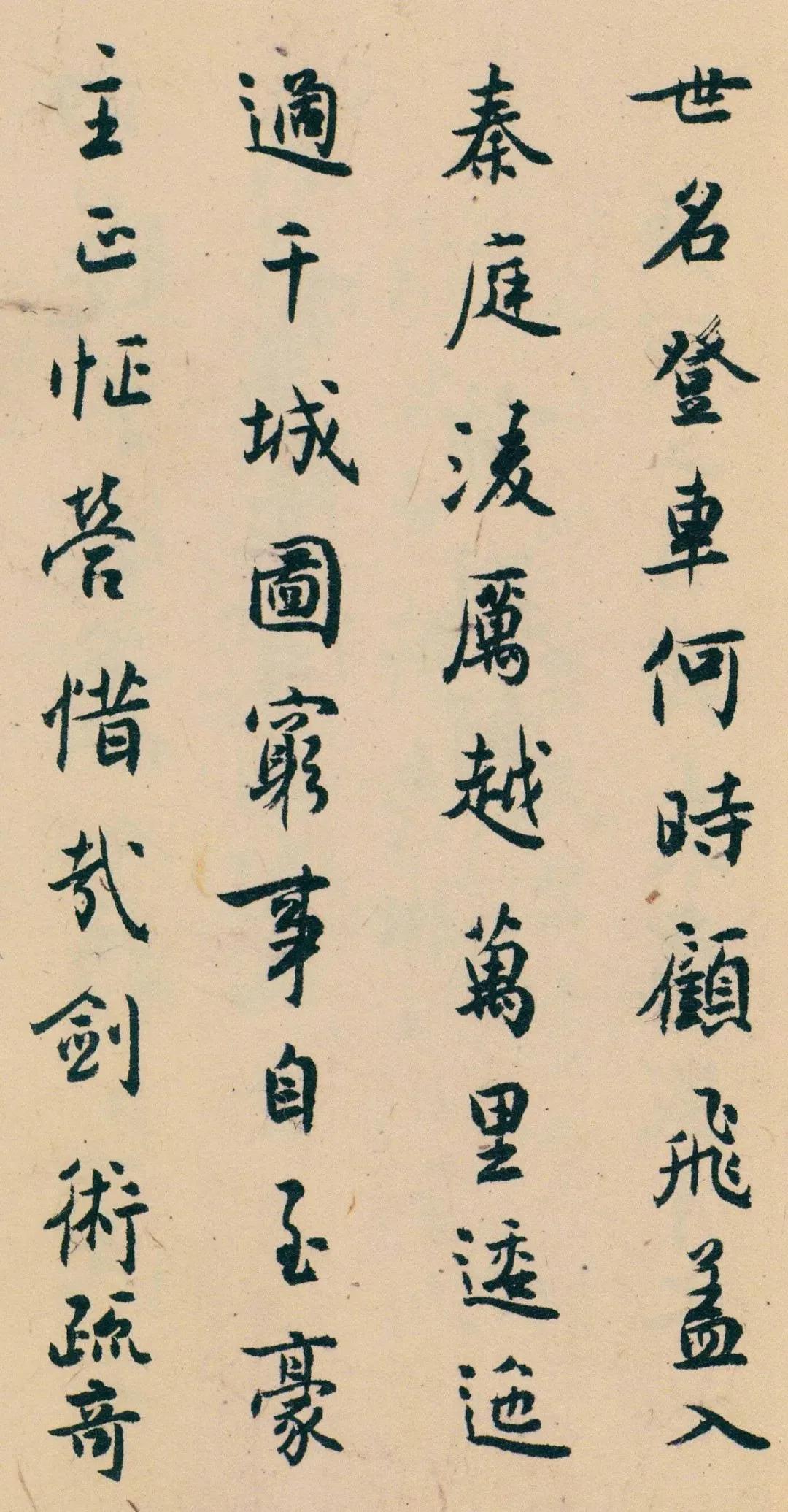

笑够了,邓散木拿起白蕉写的字,仔细欣赏:"你这字真是越写越好了,笔笔到位,又不失灵动。"

"你那印章也不差,"白蕉拿起印章把玩,"刀法老辣,构思巧妙。"

邓散木突然正色道:"说真的,咱们这一来一往,倒成了个完整的意思——白蕉不黑,散木非材。一个说品格,一个讲境界,合起来还挺有哲理。"

白蕉赞同地点头:"正是。文人相交,贵在知心。能开得起玩笑,又能领会其中真意,这才是真交情。"

"那这印章就送你了,"邓散木把印章装进一个小锦盒,递给白蕉,"改天给我也写幅'散木非材',我要挂起来。"

"一言为定。"白蕉接过锦盒,小心地收进长衫内袋。

两人又聊了些书画篆刻的闲话,直到夕阳西斜。临走时,白蕉站在门口,回头对邓散木说:"下次我想到个更好的,再来找你。"

邓散木笑着挥手:"随时恭候。不过小心我抢先一步!"

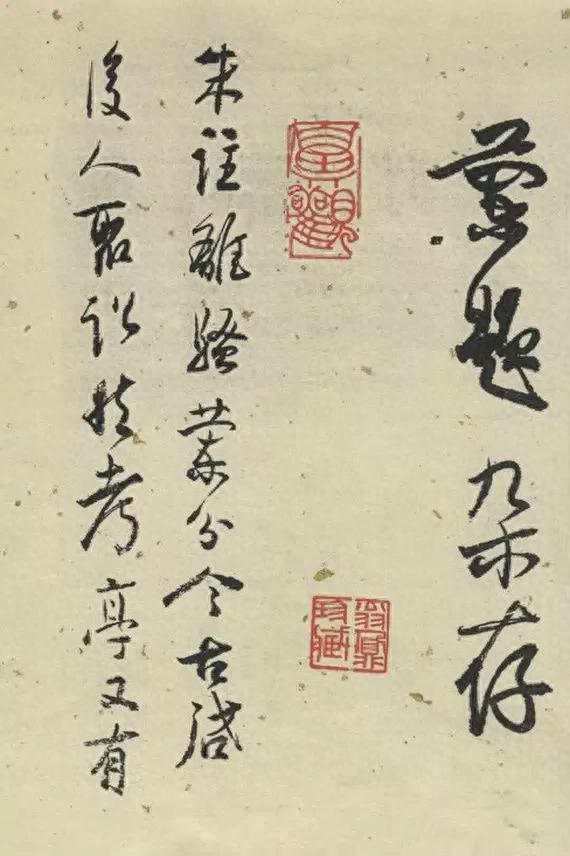

这次看似简单的互赠,后来成了海派文人交往中的一段佳话。"白蕉不黑"与"散木非材"的典故,不仅展现了两人的才情与幽默,更体现了民国时期文人雅士之间那种独特的交往方式——既有学问的切磋,又有性情的投契;既能开得起玩笑,又能领会其中深意。

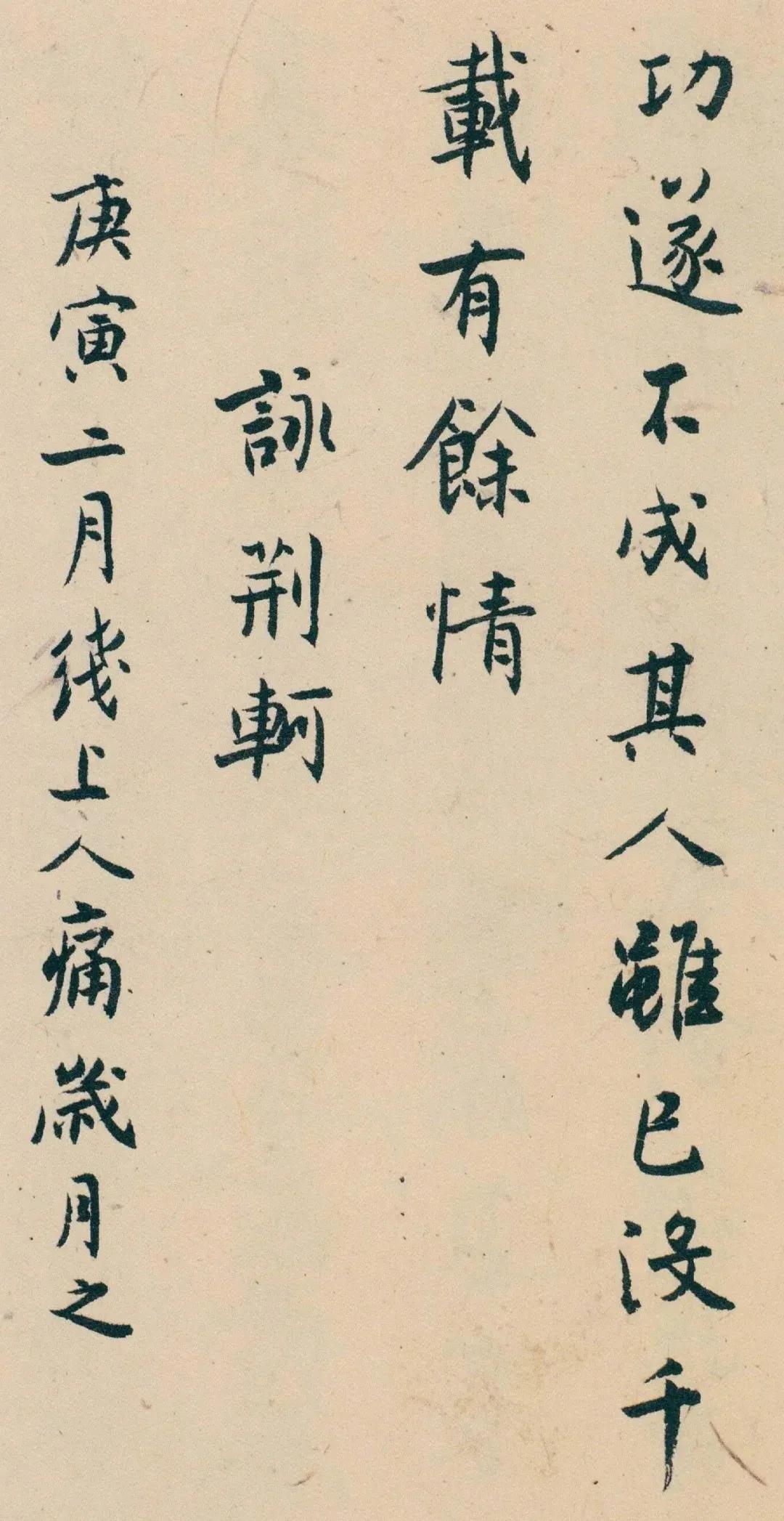

后来有人问白蕉为何不介意邓散木拿他的名字开玩笑,白蕉笑着说:"朋友之间,能互相调侃才是真交情。况且他那'白蕉不黑',明着是玩笑,暗里是称赞,我高兴还来不及呢。"

邓散木那边也有人问起这事,他回答得更干脆:"白蕉懂我,我懂白蕉,这就够了。旁人怎么看,与我们何干?"