崇祯十七年(1644 年),曾经的大明快递小哥,李自成率领起义大军一路东进势如破竹,直逼北京。当时北京城内崇祯皇帝急得如热锅上的蚂蚁时,而左良玉在坐拥八十万大军的左良玉却按兵不动,两年前被崇祯皇帝盼为大明柱石的左大将军在朱仙镇败给李自成后,就一直在一旁“看大戏”,

左良玉本是肃清反贼的主角,为什么却按兵不动成为看戏的观众呢,说实在的,左良玉也有他的难处,这支号称百万的左家军,长期在湖北一带活动,经过多年的发展,表面上规模确实庞大,实际上还是存在严重问题。士兵成分复杂,大多是流民、降卒等,战斗力参差不齐。而且,军队的后勤补给一直是个大难题。

左良玉为了这几十万的吃喝问题操碎了心,没办法的时候,常常纵容部下劫掠地方。他明白,如果此时贸然出兵北上勤王,军队的粮草供应将更加难以保障。

一旦离开熟悉的地盘,不仅可能陷入补给断绝的困境,甚至可能因士兵吃不饱饭而引发哗变。还有,就是他太知道这个项头上司崇祯的秉性了,他也清楚这个朝廷有多么无可救药,早年左良玉凭着军功脱颖而出,但随着势力逐渐壮大,朝廷对他既依赖又忌惮,多次想着法试图限制他的权力。朝廷在军饷拨付、官职升迁等方面左良玉想起来就有气,在朱仙镇那场大战皇帝给了他五十万两外,其它时候都是不管不问的,让他心生很多不满。

这种不信任感不断累积,使得左良玉对朝廷的忠诚度大打折扣。他担心,一旦率领大军前去勤王,自己苦心经营的势力可能会被朝廷趁机削弱,甚至可能落得个“鸟尽弓藏”的下场。所以,他不愿意轻易将自己的家底拿出去冒险。

另外左良玉疯狂的打着自己的“小算盘”,他是不会学袁宗焕和孙承宗那样愚忠的,这两个人一是被猜忌而杀一位是不被兵法的皇帝活活逼死的。当下的局势十分混乱,除了李自成的大顺军,还有关外的清军以及其他各路势力。左良玉认为,即便自己率领军队前往北京,也不一定能扭转战局。李自成的军队士气正盛,而自己的部队长途跋涉后战斗力必然下降,很可能是白白送死。

而且,他知道明王朝的败局已定,他更重要的是保存好自身实力,在未来乱世之中为自己谋取一条出路。他盘算着,只要手中有兵,无论局势如何变化,都能有一席之地,割地称王也不是不可。所以,与其冒险去救岌岌可危的北京,不如按兵不动,观察局势变化,等待对自己最有利的时机。所以明朝廷的存亡似乎与自己关系不大,保住自己的军队和地盘才是最重要的。

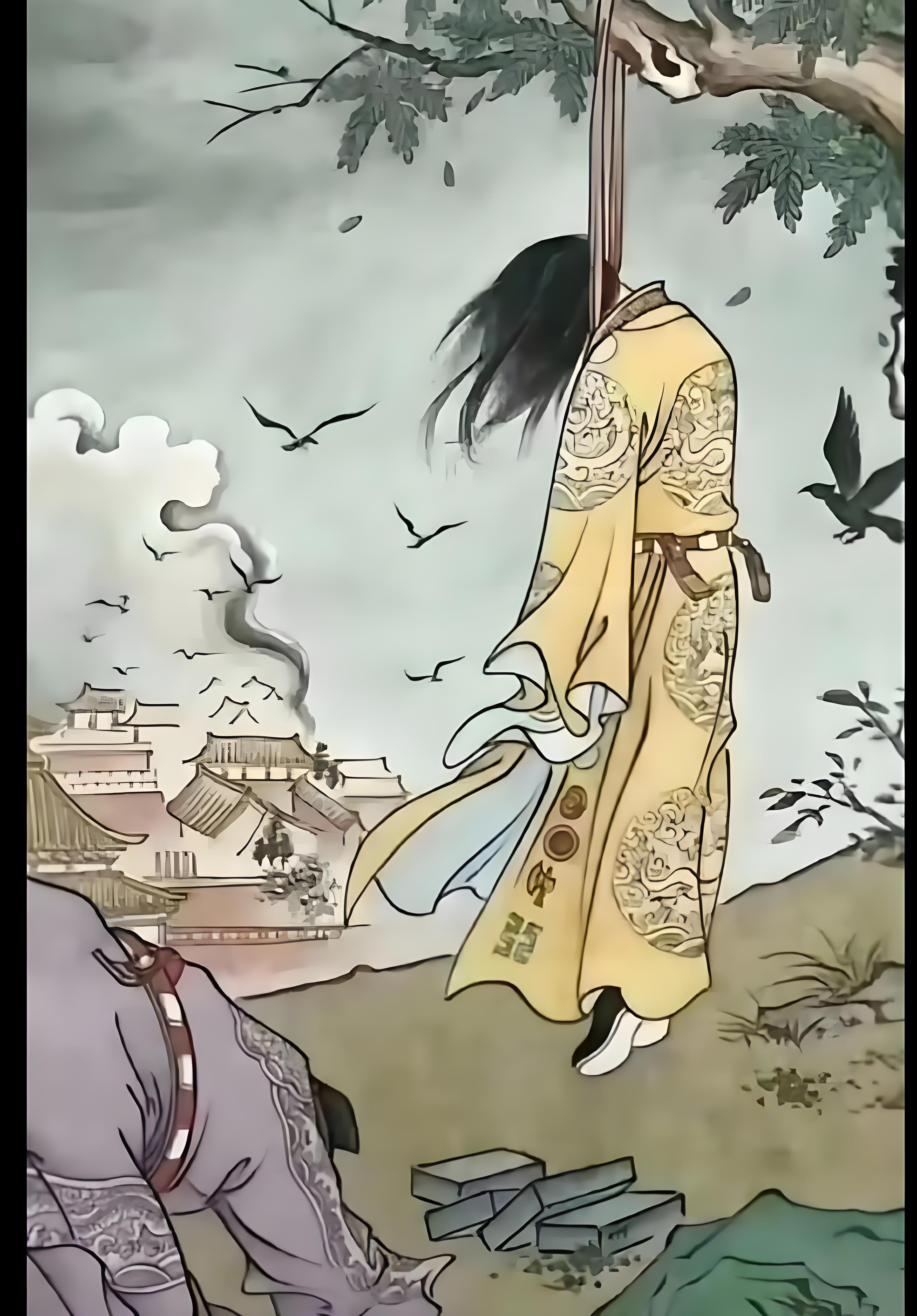

最终,当李自成攻破北京、崇祯皇帝自缢的消息传来时,左良玉虽然表面上也表现出震惊和痛心,但实际上他已经在划算未来的乱世如何建立霸业了,他的八十万大军至始至终都没有采取任何实质性的救援行动。

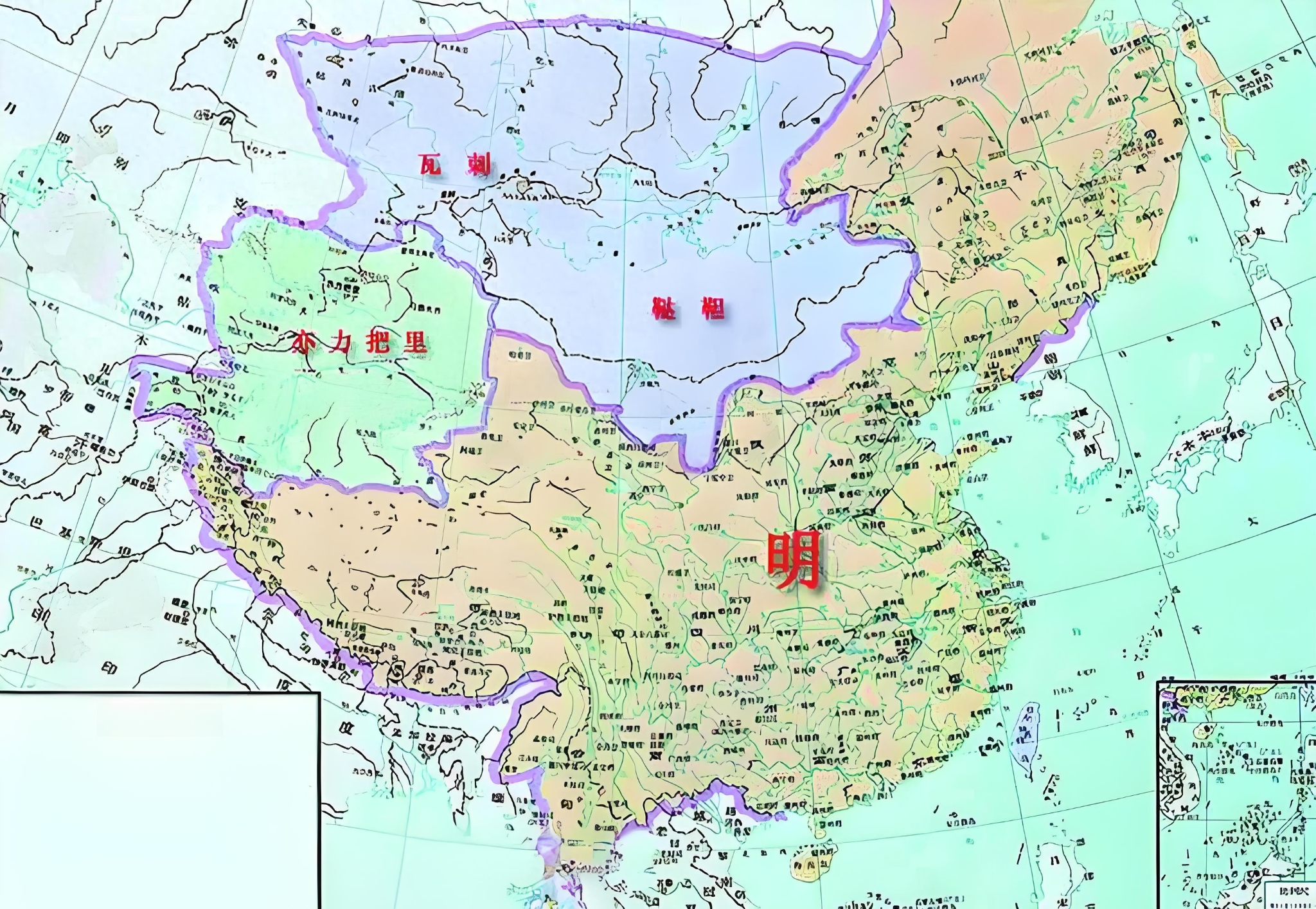

他的选择,成为了明末乱世中,南明各方势力为了自身利益而不顾大局的一个缩影。其实明朝之所以亡,归根到底是这个王朝太腐烂了,这个皇朝制定的一些政策,除了供养了上百万只享受福利不尽义务的朱氏子孙外,还把偌大一个天下统制成一所大监狱,让天下臣民皆为囚徒。所以明的亡,是自绝于民心,也自绝于军心。