“野外灭绝”3年后屡屡现身!四川一网捞出67尾长江鲟,IUCN红色名录会被改写?

"长江鲟又活回来了!"

2025年5月23日,据泸州广播电视台报道:四川泸州一次科研捕捞过程中,竟然一网捞到了67尾长江鲟!这些“水中大熊猫”中,最长的一条身长超过1米,体型健硕,活力十足。

就在3年前(2022年7月),世界自然保护联盟(IUCN)宣布长江鲟“野外灭绝”。如今,它们的身影再次现身四川泸州,而且是一网捞出67尾,这是不是意味着IUCN红色名录或会被改写?

一、四川泸州,长江鲟回来了

近期,泸州江阳区转产渔民王彪,在协助相关单位开展的一次野外鱼类采样监测时,一网拉上来67尾长江鲟。

在这些长江鲟中,个体最大的一条长达1.01米,重5.69公斤。

看到这些数据,让人震撼的并不是发现了长江鲟,而是“一网捞到67尾”,这是一个什么概念呢?

没捞过鱼的人可能不清楚,在自然水域中随便捞一网,别说捞到大鱼了,估计连小鱼都不能捞到这么多。这充分说明长江鲟的种群密度,已经达到了非常可观的地步。

不得不说,长江禁渔这5年多来,不但是普通鱼类的资源正在逐步恢复,甚至是野外都要绝迹的物种,现在也已经慢慢的被检测到了,数量正在快速的增加。

3年前,当长江鲟被宣布“野外灭绝”的时候,人们很担心它会步白鲟灭绝的后尘,现在来看,这种事情应该不会再发生了。

不仅仅是四川泸州,在云南水富,科研人员连续两天监测到了5条长江鲟,最大的个体体长126.7厘米,同时还监测到了胭脂鱼和岩原鲤。

长江鲟种群屡屡被发现,这说明它们在整个长江中上游,种群密度正在持续扩大,分布范围也越来越广。

二、长江鲟:长江中的“活化石”

长江鲟在地球上已经生活了上亿年,从分类学上来说,它们属于鲟形目、鲟科、鲟属,是我国长江流域特有的鱼类。成年长江鲟一般能长到 1 米左右,最大的甚至能超过2米,体重能达到几十公斤。

长江鲟的身体呈长筒形,有点像放大版的梭子。它们的体表没有鳞片,而是覆盖着一层坚硬的骨板,这些骨板不仅能保护它们的身体,还能减少在水中游动时的阻力。

在繁殖方面,长江鲟是典型的溯河洄游性鱼类。每年的繁殖季节,它们会游到长江上游的支流产卵。不过,和中华鲟不同的是,长江鲟不会进入海洋中,且洄游距离没有那么长,一般只做短距离洄游,算是淡水定居性洄游鱼类。

中华鲟则属于典型的海河远距离溯河洄游鱼类,它们大部分时间生活在海洋中(黄海、东海等),每年7-8月从长江口溯江而上,整个洄游里程达到3000公里以上。

而长江鲟的一生基本只生活在长江里,完全是一种淡水鱼类。

在上世纪60年代,长江鲟的数量还非常多,估计老一辈的渔民们还记得这样的盛景:春汛时节,成群的长江鲟溯流产卵,随便一撒就能装满箩筐。

后来,由于梯级水电开发,再加上过度捕捞,栖息地被阻断等原因,长江鲟的数量急剧减少。同时,长江鲟对产卵场的环境要求非常高,水温、水流、河床底质等条件都必须适宜,它们才能顺利产卵繁殖后代。当环境发生改变时,会对它们的正常繁殖带来严重影响,自2000年以后,长江里就没有检测到长江鲟自然产卵。

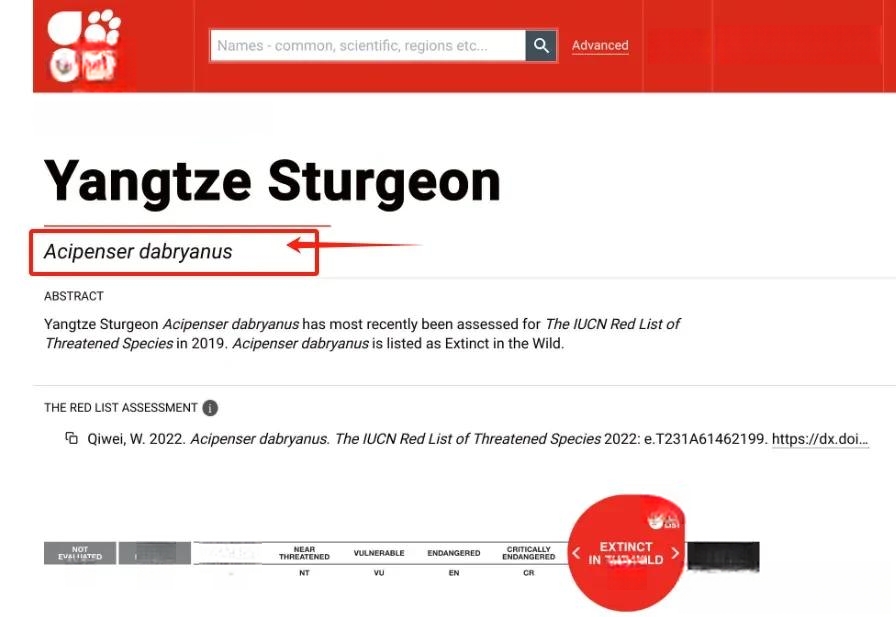

最终,长江鲟(学名:Acipenser dabryanus)在2022年7月被ICUN宣布为“野外灭绝”,也就是野外生存的群体数量,无法满足整个种群的自然繁育。

这意味着它们离“完全灭绝”只有一步之遥,如果再不加以挽救,它们的命运可能和白鲟、白鱀豚一样,永远消失在长江中。

为了挽救长江鲟,科研部门对其进行了人工培育、增殖放流活动,同时模拟其自然产卵环境,希望有朝一日它们能恢复产卵。

经过不断努力,2025年4月份,在赤水河干流贵州赤水复兴镇段水域,科研人员终于有所发现,这里的长江鲟开始产卵,并且鱼卵正在陆续孵化,这个消息对于被宣布为“野外灭绝”的长江鲟来说,无疑是一个好消息。

赤水河是长江上游唯一一条干流仍保持自然流态的河流,比较符合长江鲟的生殖繁育环境,这是它们能自然繁育的关键因素。也许在长江上游的其他支流,仍有默默繁育的长江鲟没被发现。

四、IUCN红色名录要改写了?

这次四川一网捞到67尾长江鲟,如果再加上之前在云南等地发现的种群,长江鲟在近两年重新出现的消息越来越多了。更关键的是,今年4月赤水河自然繁殖的成功,证明它们找回了最原始的生存技能。

IUCN的评估标准中,"野外灭绝"的核心指标就是缺乏自然繁殖能力,如今这个魔咒正在被打破。

这是不是意味着,它们能够从IUCN红色名录中剔除?如果长江鲟真能实现这个伟大的复兴,IUCN红色名录或被改写。

一个物种,要从IUCN濒危物种红色名录中剔除(即不再被列为受威胁物种或调整至更低风险等级),需满足一定的标准。比如:

1、种群数量稳定或显著恢复:种群数量长期稳定或增长,且达到安全阈值,可能被调整为更低风险等级(如从“濒危”降至“易危”或“无危”)。

2、威胁因素减少或消除:原有威胁(如过度捕捞、栖息地破坏等)得到有效控制,物种的生存风险降低。

3、分布范围扩大或栖息地恢复:物种的栖息地面积扩大或质量改善,且地理分布不再受限,可能符合降级条件。

图:长江鲟的产卵场(来源:央视新闻)

从长江鲟近年来的恢复情况来看,如果能够让它们的产卵场得到恢复,就可能壮大其种群数量,因为长江鲟并不做过远距离的洄游,只要能达到产卵所需的生态环境,它们还是有很大希望能够从IUCN红色名录中剔除。

不过,现在长江鲟主要还是依靠人工放流完成生命延续,要真正重建种群,需要形成稳定的繁殖群体。目前长江鲟仍面临栖息地修复、基因多样性等挑战。不过,十年禁渔之后,长江鲟的自然繁殖已经初步取得成功,未来的路虽然很长,但并非没有一点希望。

泸州市广播电视台。