你知道吗?高铁票价里,40%-60%是基础的设施使用费。高铁的设备成本、人工和能源成本占20%-30%,税费和利润仅有10%-20%。

显然,票价的大头来自高铁的成本。2024年国家铁路总收入1.28万亿元,可年底总负债却高达6.22万亿。自90年代起,国铁亏损愈发严重,根源就在于高铁建设成本着实高昂。铺设一公里高铁轨道的花费,甚至超过铺设1公里长的5090显卡多米诺骨牌。

高铁基础设施贵在哪了

高铁的基础设施成本涵盖多个方面,动车组线路、车站、电力、运维、人工等费用均包含其中。

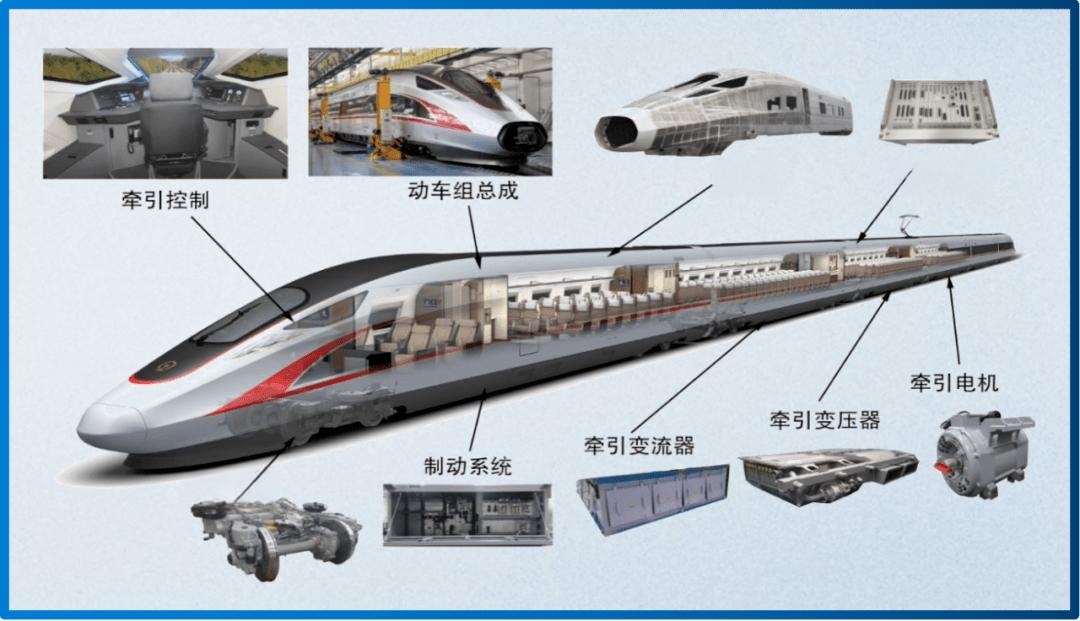

先看列车本身成本,复兴号采购均价约为每辆1.72亿。早期的和谐号列车因依赖从德国西门子等国外企业引进技术,价格更为惊人,最高达3.8亿一辆。

高铁时速常超300公里,风阻、震动、轨道冲击力等远超普通列车。为确保高速运行的列车不脱轨、不漂移、不摇晃,车体材料既需极为坚固,又要足够轻盈,且车体造型需符合空气动力学。

高铁每节车厢下方有两组转向架,每组转向架配备两个牵引电动机和两组轮对,每组轮对含两个车轮和一个车轴。动车组顶部的受电弓,其顶部滑板与架空接触网保持滑动接触,使列车每组车轮都能独立产生动力。

高铁的每个零部件质量和价格都远超普通工业部件,车身上遍布成千上万的传感器。为应对列车前进时的巨大惯性,制动方式也多种多样,既有传统的盘式制动,也有再生制动、空气制动等,目的是确保这台数百吨的庞然大物,能在必要时从三百多公里的超高时速顺利停下。

这些不过是高铁动车组技术的冰山一角,从加速到制动,从过弯减震到车体轻量化设计与智能化控制系统,每个细节都蕴含着尖端科研投入和严苛精密制造,这便是高铁造价高昂的核心因素。

然而,在整个高铁建设中,列车车身采购价只是很小一部分。我国高铁线路造价平均每公里1.68亿人民币,也就是说,一辆列车的采购价仅够铺设一公里道路。

高铁线路建设:复杂地形推高造价

高铁铁轨需要又长又直,遇山需打隧道,遇谷则要修高架桥,而隧道和桥本身就是极为烧钱的工程。

中国最繁忙的高铁线京沪高铁,超过80%的路段是高架桥,仅桥梁建造费用就达615亿,还未算入大胜关大桥等关键桥梁投资。平原地区标准桥梁每公里造价0.8亿-1.5亿,跨江河或深谷的特殊桥梁造价更是高达2亿以上。隧道建设成本更高,通常每公里在1.22亿-2.5亿,一旦遭遇断层软岩水源,成本将大幅飙升,可能达每公里3-5亿。

甬舟铁路金塘海底隧道,是全世界最长、承受水压最高、地质条件最复杂的海底高铁隧道,总长16.18公里,总投资却高达305亿,相当于每公里造价18亿。

普通铁路多用有砟轨道,维护成本低。而高铁除在活动断裂带、严重沉降区等特殊地形外,正常情况下采用无砟轨道。无砟轨道通过混凝土整体道床替代传统碎石道砟,消除了轨枕和道砟的松动风险,大幅提升了轨道的整体稳定性和精度。

此外,高铁铁道在钢轨材质和制造工艺上要求更高,常采用更高韧性和耐磨性的合金钢。京沪铁路无砟轨道占比超90%,总价约135.86亿,相当于每公里铺设铁轨费用达1000万。

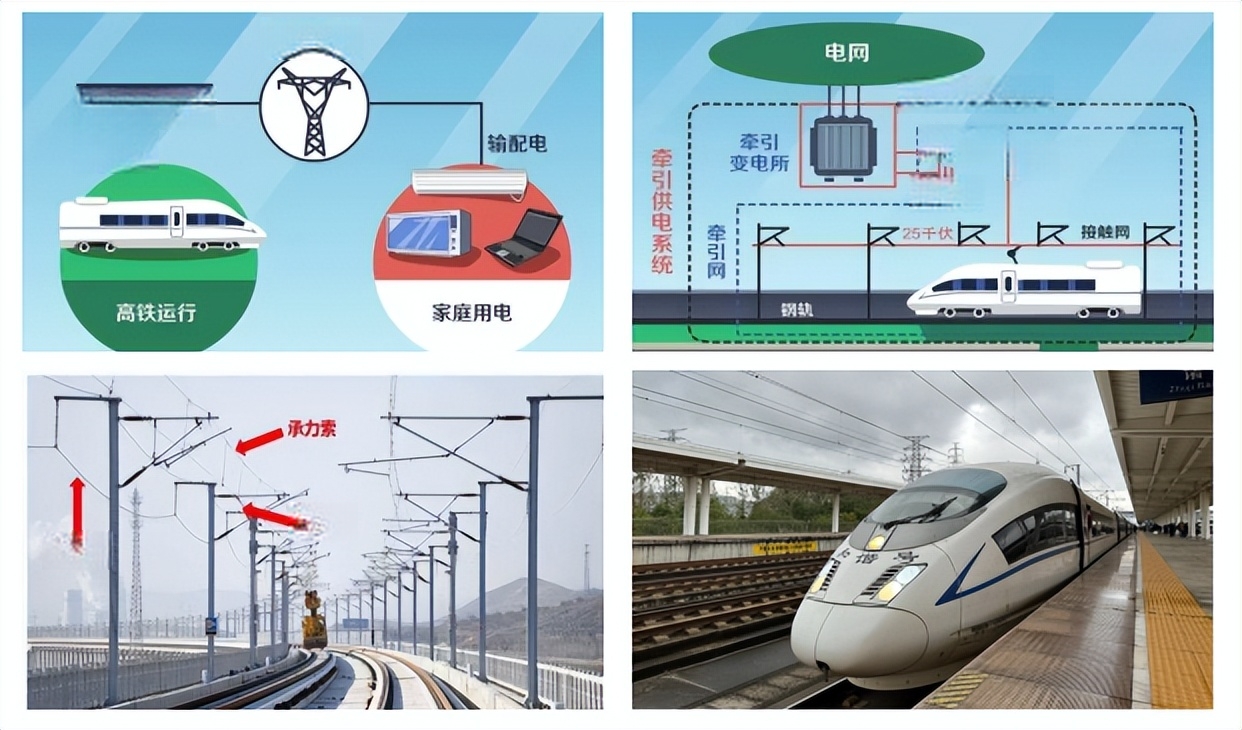

另外,高铁作为电气化轨道交通系统,运营高度依赖外部电力供应。包含支柱、导线、变电所等设施的高速铁路接触网,据前中铁四局工程师介绍,成本通常每公里在1000万-1800万。

还有信号系统,高铁以每小时300公里的速度飞驰,同一条轨道上前后班次间距可小至几分钟,无法使用传统信号灯。如今的内控系统需铺设大量电子设备,每公里造价在500-1000万。再加上车站建设成本,一个普通地级市的中型车站,成本约5-15亿。

高铁运维与运营

与很多人想象不同,高铁列车耗电量其实较低。以京沪高铁上的动车组为例,时速350公里时,每公里仅消耗21度电。但由于高铁数量庞大,单日最大开启能力超1.2万辆,日均行驶里程超700万公里,每天耗电量达1.5亿度。考虑到频繁启动和加速,实际总耗电量约1.9亿度。按5毛每度电计算,每天电费就需8000万,一年电费高达292亿。

此外,相比普通列车,高铁需要更复杂的电务、机务人员。高铁轨道维护标准也更为严格,多数高铁晚上12点停运,以便对轨道进行检修。每天早晨检修完毕后,线路上运行的第一趟高铁是空驶的,以确保安全。一条高铁线路年均运维成本可达每公里400-700万。

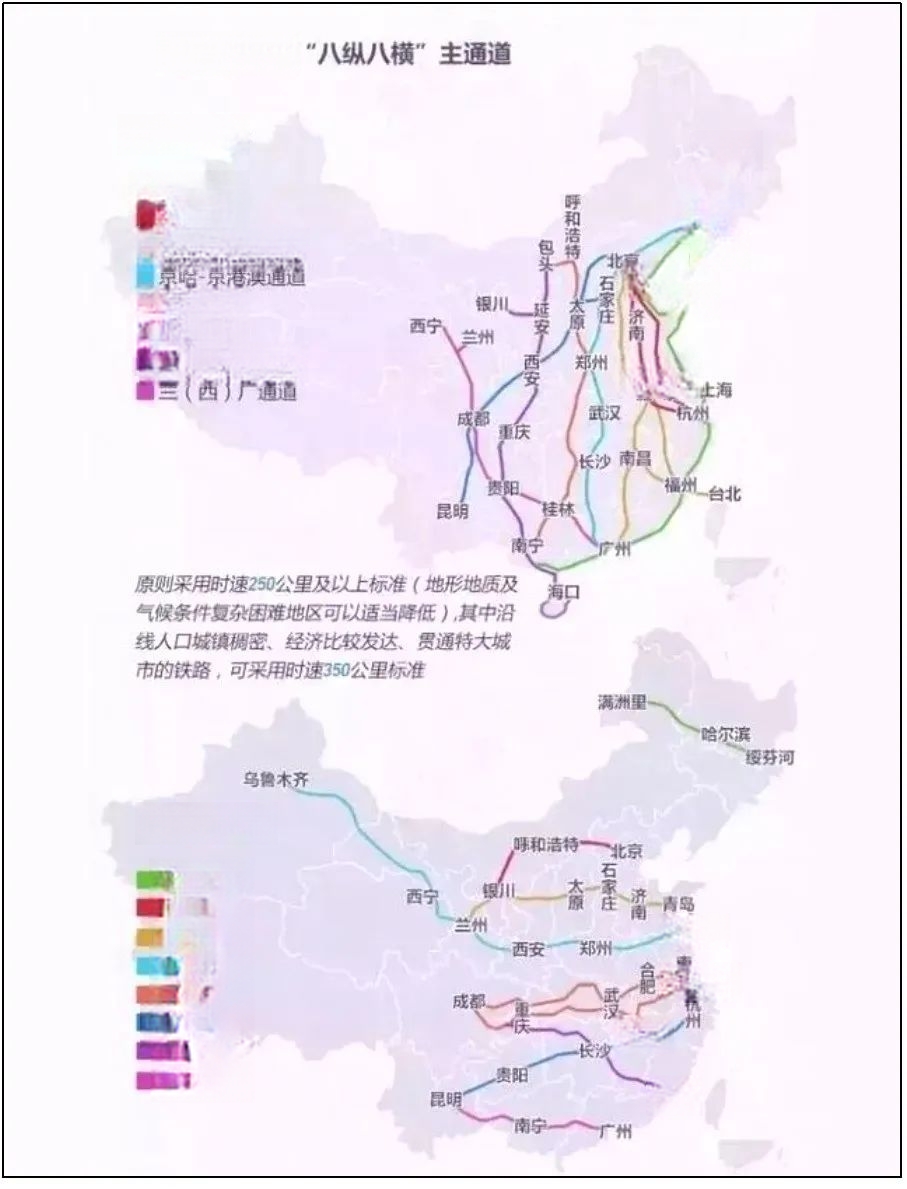

对比国外高铁,中国高铁已属性价比极高。排除建设缓慢、成本奇高的英国高铁(十年花费270亿英镑仅建设30公里)和美国高铁(九年投资110亿美元只造了487米),在世界其他成熟高铁线路中,中国高铁造价和票价最低,且在质量、运行速度和安全性方面均居世界首位。

若从回本周期的商业思维考量,中国高铁似乎注定是亏本生意。但高铁真正的价值,在于撬动无数账本之外的发展机会,拉动城市化、产业链、消费和就业。

不过,有了高铁就一定能给城市带来发展吗?据中国经营报记者统计,全国至少有26个高铁站处于未启用或关停状态。

闲置原因主要有两点:一是部分地方政府忽视实际情况,将高铁站建设当作撬动城市新区土地开发的手段,导致客流量远低于预期;二是不少政府习惯将高铁站与城市形象挂钩,在投资建设时积极性远超城市实际发展需求,前些年全国多地的高铁争夺战便是例证。

所以,我们更应思考的或许不是修高铁的钱值不值,中央和地方分别投入了多少,而是我们是否充分利用了这条高铁。

高铁本身不会自动带来改变,它只是提供了一个发展机会,真正起决定作用的是我们能否抓住这个机会,在其飞驰而过之前,切实连接人、产业和未来。

素材源自@差评