"女婿他爹那手艺,能掏出鸟窝里的蛋,硬是没挖走我手里的存折,我就知道闺女这辈子有依靠了。"

那是1981年的春天,东北的雪刚融,天还带着寒气。

我在县城棉纺厂做统计,每月四十多块钱的工资,省吃俭用攒了一本蓝皮工商银行存折。

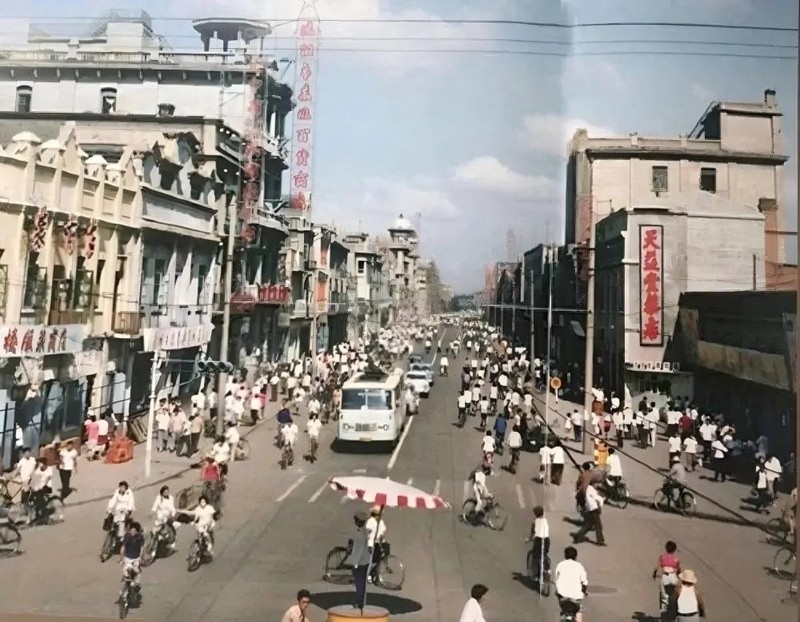

那时候计划经济,啥都凭票供应,买个缝纫机得预约等半年,自行车、收音机更是稀罕物,有钱也买不到。

我们家住在棉纺厂宿舍区,一间十几平米的平房,冬天炉子烧得屋里暖烘烘的,贴着花窗户纸的窗户上结着冰花。

闺女周晓兰那年二十二,在县医院做护士,穿着白大褂总把自己收拾得清清爽爽的,医院里追她的小伙子不少,可她眼光高,总嫌这个太瘦那个太矮。

"爸,我才不着急呢,您和我妈别总操这心。"闺女总是这么说,但我知道,她们宿舍六个姑娘,已经有四个订婚了。

那天周末,闺女回家吃饭,神神秘秘地说要带个人来见我们。

"谁啊?"我媳妇赶紧问。

"一个山东来的木工,人挺好的。"闺女的脸一下红了。

山东人?我和媳妇对视一眼,都有些犹豫——那时候地域观念重,我们东北人觉得山东人"抠门",总爱占小便宜。

"晓兰,你可得看清楚,别被人哄了。"我媳妇忙叮嘱。

"妈,您别听那些闲话,他真的不一样。"闺女为那小伙子辩解,眼睛里闪着光。

那个周六下午,一个身材结实的小伙子跟着闺女进了门,手里提着两袋东西——一袋水果,一袋点心。

"叔叔阿姨好,我叫韩建国。"他声音洪亮,带着浓重的山东口音,"这是俺带的一点心意,不成敬意。"

我媳妇接过东西,客气地说:"来就来吧,带什么东西,破费了。"

"不破费,应该的。"他笑着说,露出一口白牙。

我打量着这个小伙子——个子不高但很壮实,一双手粗糙有力,脸上带着憨厚的笑容。

吃饭时,我故意试探他:"建国啊,你们山东老家什么情况?"

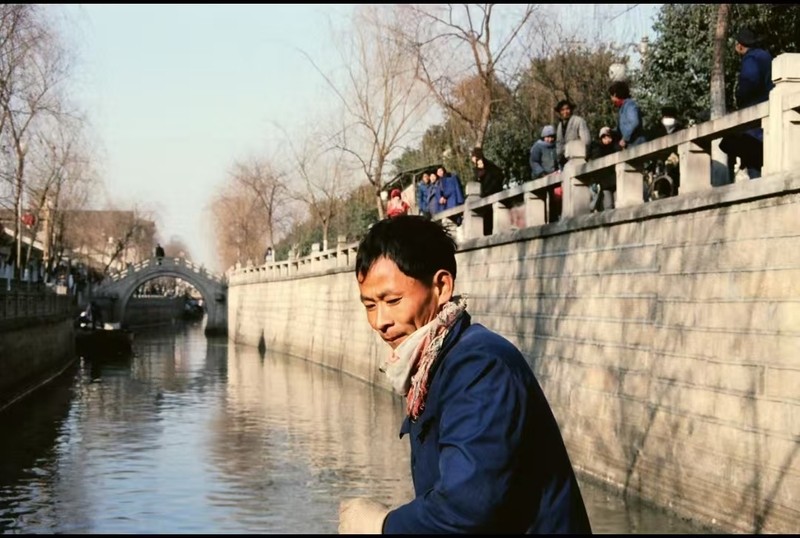

"俺家是淄博的农村,爹娘和弟弟在老家种地,我在建筑公司做木工。"他老老实实地回答,筷子夹菜时总是先给我和媳妇夹。

"怎么跑东北来了?"我继续问。

"支援东北建设嘛,我们这批是响应号召来的,一干就是三年了。"他笑着说,"东北好,人实在,菜也香。"

我注意到他吃相虽然大但很规矩,不挑食,也不狼吞虎咽,跟我印象中的"山东大汉"有些不同。

"你们山东人不是都爱占便宜吗?"我媳妇没忍住,问了这么一句。

饭桌上气氛一下子尴尬起来,闺女使劲瞪我媳妇。

韩建国却不慌不忙地放下筷子,认真地说:"嫂子,俺们那儿有句话,叫'宰相肚里能撑船'。"

"会过日子不假,但是俺爹常教导俺们,做人不能贪小便宜,要厚道。"他接着说,"俺爹说,占小便宜吃大亏,不值当。"

这话说得我心里一动,看这小伙子又多了几分顺眼。

送他们出门时,我特意在窗口偷看。

那小伙子在楼下掏出一包"红塔山",自己点了一根,然后跟闺女挥手告别,目送她进了楼道才离开。

这细节,让我对他的印象更好了几分——懂规矩,有分寸。

闺女和韩建国处了半年,感情越来越好。

1982年春节前,韩建国说要带父母来见我们。

这可是大事,我和媳妇连着好几天商量该准备什么菜,怎么布置房间。

媳妇念叨着:"听说山东人胃口大,得准备几个硬菜,肉多点。"

"你少听那些闲话,人家来是看咱们人怎么样,不是来吃饭的。"我嘴上这么说,心里也犯嘀咕——怕韩建国父母嫌我们房子小,条件差。

那天一早,我穿上了唯一一套蓝色的"确良"衬衫和西裤,还特意戴上了平时舍不得戴的上海牌手表。

媳妇更是从五点就起来忙活,蒸馒头、炖排骨、炒菜、扫地,把家里收拾得一尘不染。

闺女穿了件红毛衣,不停地往窗外张望,显得比我们还紧张。

"来了来了!"闺女一声尖叫,赶紧跑出去迎接。

韩建国的父亲比我想象的年轻,四十出头,身材魁梧,穿着朴素但整洁的中山装。

他妻子是个典型的农村妇女,麻布衣服,脸晒得黑红,但眼神温和,笑起来亲切自然。

"周大哥,久仰久仰!"韩父握着我的手,声音洪亮,"孩子们的事,多亏您照顾了。"

"哪里哪里,是建国照顾我们闺女才对。"我客气地回应。

出乎意料的是,韩建国的父亲没有马上入座,而是从随身带的布包里掏出一个纸包。

"周大哥,这是我们老家的花生,自己种的,带来给你们尝尝。"

"还有这个,是我们那儿的红枣,我爱人自己晒的,给您闺女补身子用。"他又掏出一包红枣。

这朴实的礼物,让我心里一暖。

酒过三巡,菜过五味,气氛渐渐热络起来。

韩建国的父亲突然放下筷子,直视着我:"周大哥,我想跟您说句心里话。"

饭桌上一下子安静下来,我的媳妇紧张地看着我,闺女低着头,脸红得像熟透的苹果。

"我们韩家祖辈都是农民,没啥大出息,但有一条家训,那就是——做人要厚道。"韩父的声音低沉有力。

"建国这孩子跟我说了,你们闺女是个好姑娘,他认定了。"

"我们老两口也支持,但有一点,我得跟您明说。"

我的心悬了起来,以为要说彩礼钱的事。

那时候,结婚都要彩礼,特别是山东那边,听说要得更多。

我手里虽有些积蓄,但要是数目太大,也是心头的一块石头。

"我们家条件不好,农村的房子也简陋,将来孩子要是结婚,得在您这边安家。"

"但是我给建国立了规矩——"

韩父用粗糙的手指在桌上点着,一字一顿地说:

"一是绝不能伸手向老丈人家要钱要物,男子汉得自己奔自己的前程;"

"二是得孝敬两边父母,不能厚此薄彼;"

"三是对老婆得好,打骂是万万不行的。"

这三句话,如同一阵春风吹进我的心里。

我偷偷看了一眼媳妇,她的眼圈红了。

"韩大哥,说实在的,我也有私心。"我坦诚地说,"闺女是我的心头肉,我就怕她嫁出去受委屈。"

"今天听您这几句话,我才知道,我闺女这辈子有福了。"

韩父笑着,拍了拍儿子的肩膀:"他要是做不到,您尽管打电话告诉我,我专程来收拾他!"

"俺们山东有句老话,'打狗看主人,看人看家教'。"韩母在一旁补充道,"建国要是敢欺负闺女,我第一个不答应!"

她那浓重的山东口音和真诚的眼神,让我和媳妇都笑了。

就是这几句朴实无华的话,让我对这个未来的亲家充满了信任。

在那个物质匮乏的年代,人们更看重的是品性与为人处世的准则。

而韩建国的父亲,恰恰打动了我这一点。

婚礼定在了1982年五一劳动节。

那时候婚礼简单,没有现在的排场。

单位发了十斤肉票作为福利,我又添了一百块钱,给闺女买了一套崭新的床上用品。

韩建国的父母从山东带来了自家种的花生、红枣和自己缝制的被面。

我借了厂里的广播喇叭,院子里支起了几张桌子,邻居们都来帮忙,有的包饺子,有的挂红灯笼。

婚礼那天,韩建国穿着借来的西装,有点不合身,但依然挡不住他那股子精神劲儿。

闺女穿着红色的确良连衣裙,头上别着胰子菜花做的发饰,脸上洋溢着幸福的笑容。

饭桌上没有山珍海味,就是家常菜——红烧肉、炖鸡、清蒸鱼,还有饺子。

但那种热闹和喜气,比现在那些大酒店的排场还让人暖心。

席间,我发现韩建国的父亲不停地给邻居们敬酒,话不多但很热情。

"老哥,您这么照顾我这边的亲戚朋友,不累吗?"我悄悄问他。

他笑着说:"周大哥,建国是来您这边成家的,这些乡亲日后都是他的靠山。"

"我不得提前处好关系吗?再说了,打个比方,您闺女嫁到我们家,我媳妇还不得把您闺女当亲闺女疼吗?"

这话让我心中一震。

我这才明白,他不是在敷衍应酬,而是真心为儿子在这片陌生的土地上打基础。

一个如此为子女着想的父亲,培养出来的儿子能差到哪去?

婚后,韩建国和闺女住在厂里分的一间小平房里。

十几平方米,一张床,一个衣柜,一张桌子,就是他们的新家。

韩建国很勤快,下班后自己做了一个小书架,一张小茶几,把家里收拾得井井有条。

有次路过他们家,窗户没关,我听见收音机里播着"新闻联播",韩建国和闺女坐在小桌前,有说有笑地吃着饭。

那画面,让我觉得比什么都踏实。

有一次,我偷偷塞给闺女两百块钱,让她改善生活——那可是我半年的工资啊。

没想到晚上韩建国就登门了,手里拿着那两百块。

"爸,这钱我不能要。"他站在我面前,目光坚定。

"我有手有脚,能养活小兰。您和妈的钱是养老钱,得留着。"

我有些生气:"你这孩子,怎么这么死脑筋?我是你丈人,给点钱怎么了?"

"爸,不是这个理。"他认真地说,"我爹临走时跟我说,男子汉得自己撑起一片天。"

"要是一开始就伸手要,以后就没完没了了。"

"再说了,我手艺不差,工资也不低,月月都有奖金呢。"

我一时语塞。

这话不正是我年轻时常挂在嘴边的吗?

只是现在换了个角色,我反倒有些不适应了。

一个月后,韩建国请我们去他家吃饭。

一进门,我就惊呆了——原本空荡荡的房间,多了一台崭新的"海鸥"牌黑白电视机!

那时候电视机可是稀罕物,一台要四五百块钱,还得凭票购买。

"这...哪来的?"我惊讶地问。

"俺自己挣的!"韩建国脸上洋溢着自豪,"单位发了季度奖金,加上我晚上去建筑工地帮忙,攒了一个月,刚好够买这台电视。"

"建国这孩子,一个礼拜天天加班,回来手上全是泡。"闺女心疼地说,却掩不住眼中的骄傲。

那天晚上,我们一家人围坐在小小的电视机前,看着模糊的画面,却感到无比幸福。

临走时,韩建国拉着我的手说:"爸,您放心,我一定会让小兰过上好日子。"

我点点头,心里却在想:好日子不是靠物质,而是这种互相体谅、共同奋斗的感情。

1983年冬天,闺女怀孕了。

那时候东北的冬天特别冷,零下三十几度是常事。

整个县城被大雪覆盖,一片银装素裹。

韩建国每天早上五点起床,先生火炉,把屋子烧热了,再去单位上班。

下班回来还要去菜市场排队买肉、买鱼,就为了给闺女补身子。

有天晚上大雪封门,他硬是步行两公里,就为了给闺女买到她突然想吃的酸菜。

"傻孩子,这么大雪,别出去了。"我劝他。

"不碍事,小兰想吃,我就得买到。"他憨厚地笑着,脸上的雪花还没化。

我看在眼里,欣慰在心里,却也有些担忧。

韩建国的工资虽然不低,但养家加上马上要出生的孩子,压力可不小。

于是我又一次想帮忙,准备把存折交给他们。

那天晚上,我专门叫他们俩过来吃饭。

酒过三巡,我掏出那本蓝色存折,推到韩建国面前。

"建国啊,这是我这些年的积蓄,也不多,一千三百块钱。"

"你们现在有了孩子,开销会大,这钱你们拿去用。"

屋子里一下子安静下来。

韩建国看着那本存折,手指微微颤抖。

我知道,那笔钱在当年可不少,够买一辆上好的"永久"牌自行车,还能添置不少家当。

他抬起头,眼睛有些湿润:"爸,您的心意我领了,但这钱我不能要。"

"为什么?"我有些恼火,"你是不是嫌钱少?"

"不是,您别误会。"他赶紧摇头,"我爹说过,男人得靠自己的双手吃饭。"

"您这钱要是给了我,我以后见了您,腰杆子就挺不直了。"

"那小兰肚子里的孩子怎么办?总得添置点东西吧?"我试图说服他。

"我已经跟领导申请了加班,多干活多挣钱。"他的声音很坚定。

"木工车间最近订单多,我争取多做几件家具,单价提成高。"

"我答应您,一定会让小兰和孩子过上好日子,但得靠我自己的双手。"

我还想说什么,闺女却拉住了我的手:"爸,您就别勉强建国了。"

"他这人倔得很,认准的事九头牛都拉不回来。"

看着女儿脸上幸福的表情,我突然明白了什么。

原来,女儿嫁人不是为了找个依靠,而是找到了一个能与她共同面对生活的伴侣。

我把存折收了回来,给韩建国倒了一杯酒:"好小子,有骨气!来,咱爷俩干一个!"

1984年春天,外孙出生了,是个白白胖胖的男孩,取名韩小冬。

我和老伴儿高兴得合不拢嘴,天天往他们家跑。

单位食堂偶尔能搞到点鸡蛋、猪肉,我都省下来给闺女送去。

韩建国更是忙前忙后,下班回来就主动承担家务,让闺女多休息。

"小兰,热水瓶里的水凉了,我给你倒壶开水去。"

"小兰,孩子尿布湿了,我来换。"

听着他一声声温柔的呼唤,看着他那双粗糙却轻柔地抱着孩子的手,我心里满是欣慰。

有一天晚上,我去他们家,发现韩建国在灯下刻着什么东西。

凑近一看,原来是在给孩子刻一个小木马。

"这是做啥呢?"我好奇地问。

"我小时候,爹给我刻过一个这样的小木马,我玩了好多年。"

他抬起头,脸上带着温柔的笑容,"我想给儿子也刻一个,传下去。"

他拿起小木马,仔细地打磨着边角,"我爹说,木头是有生命的,得给它一个好模样,它才能陪孩子长大。"

我看着他手上的老茧和木屑,突然感到一阵酸楚。

这个来自山东的年轻人,带着他们家族的质朴与坚韧,悄悄融入了我们的生活,成为了我们家的一部分。

1985年,国家政策开始放开,允许个体户经营。

那时报纸上、广播里都在宣传"大包干"、"责任制",市场经济的活力开始显现。

县里开了第一家个体饭店,生意好得不得了,老板开上了县里第一辆"夏利"小轿车,惹得大家纷纷羡慕。

韩建国的木匠手艺很好,单位里的领导都指名要他做家具。

有天晚上,我和闺女聊天,提议道:"建国的手艺这么好,要不自己开个小工作室,做些家具?"

"现在政策好了,个体户不再是'资本主义尾巴'了。"

闺女眼睛一亮:"我也这么想!建国单位虽然稳定,但工资就那么多,自己干活自己赚,多好啊!"

韩建国却犹豫了很久,最后在我和闺女的鼓励下,辞去了单位的工作,开始了自己的创业之路。

"周叔,我这辈子没啥大志向,就想靠自己的手艺,踏踏实实过日子。"他对我说。

创业哪有那么容易?

开始几个月,几乎没有什么生意,家里的积蓄眼看着就要花完了。

闺女虽然嘴上不说,但我能看出她的担忧。

韩建国更是整宿整宿睡不着觉,眼圈都黑了。

厂区的邻居们开始议论纷纷:

"就知道山东人靠不住,好好的铁饭碗不要,非得去捞什么油水。"

"听说他们家都揭不开锅了,还逞什么强啊?"

这些闲话传到我耳朵里,心里难受,但又不好说什么——毕竟当初是我鼓励他创业的。

就在这时,韩建国的父亲来信了。

信中说他们老家遇到了旱灾,家里的农作物欠收,弟弟又要结婚,手头紧张,希望建国能接济一下。

这下可难住了韩建国。

一边是自己创业的困境,一边是家里的需求,他左右为难。

晚上,我听见隔壁传来小两口的争吵声。

这还是他们结婚以来第一次吵架。

"你就这么眼睁睁看着你爸妈受苦?"闺女的声音带着哭腔。

"那我们家怎么办?儿子的奶粉钱都快拿不出来了!"韩建国的声音也提高了。

"我们可以向我爸借啊!他那么疼我们!"

"不行!我说过不会向你爸伸手的!我爹病了,弟弟结婚,我这当哥的不管,还算什么人?"

争吵声渐渐小了下去,最后只剩下闺女的啜泣声。

我站在墙边,心如刀绞。

我多想冲进去,把钱塞给他们,告诉他们父母不就是为了帮助子女的吗?

但我知道,那样只会伤了韩建国的自尊。

第二天一早,我发现韩建国不见了。

闺女红着眼睛说,他天没亮就出门了,说是去找活干。

那段时间,韩建国早出晚归。

他白天在自己的小工作室做家具,晚上就去建筑工地做小工。

那是1985年的夏天,东北的气温高达三十多度,蚊子又多又毒。

他每天回来都是一身的汗和泥,胳膊上、脖子上全是蚊子包。

我有天晚上在路灯下看见他,脸都晒脱皮了,但他还弯着腰拉板车,上面放着几块木板。

我暗自心疼,但又佩服他的坚持。

一个月后,我看见他给家里寄了一封信,还夹了一张汇款单——五十元。

那是他省吃俭用攒下来的,全寄给了老家的父母。

回来时,他手上的裂口更多了,但眼睛里却有了一丝光彩。

"爸,我给家里寄钱了。"他不好意思地对我说,"虽然不多,但总算尽了一点心。"

"好孩子。"我拍拍他的肩膀,心里又酸又甜。

这件事过后不久,机会来了。

县里一个领导家要装修,听说韩建国木工手艺好,特意找到他做家具。

韩建国拿出看家本领,连续工作了三天三夜,做出了一套精美的书柜。

领导非常满意,不但付了双倍的工钱,还介绍了不少客户给他。

从此,他的小木工作坊有了名气,订单越来越多。

一个下雨天,我去他的工作坊送饭,看见他和两个学徒忙得不可开交。

"爸,您来了!"他赶紧让我进屋避雨。

工作坊不大,但整齐干净,各种木工工具挂在墙上,角落里堆着各种木材。

空气中弥漫着木头的香气和油漆的味道。

"生意不错啊!"我欣慰地说。

"托您的福!"韩建国笑着,手上的动作没停,"现在一个月能赚两百多,比在单位强多了!"

我注意到他手上的工具很旧,有些已经卷了刃。

"怎么不换把好刨子?这把都钝了。"我指着他手上的木刨问。

"嗯,等赚多点再换。"他低头继续干活。

回家路上,我有了主意。

第二天,我拿着存折去银行取了一百块钱,托朋友从沈阳买回一套进口木工工具。

"爸,这...这太贵重了!"韩建国看着崭新的工具,手都不敢伸。

"这不是借给你的,也不是送给你的。"我严肃地说,"这是投资!"

"我投资你的小厂子,以后分红!"

他愣了一下,然后哈哈大笑起来:"好!爸您投资,我保证让您的钱生钱!"

从那以后,韩建国的生意越来越好。

他从小作坊发展到了小厂子,雇了五个工人,不但做家具,还承接装修工程。

1986年,他们有了自己的房子,是县里分的两居室。

"周叔,以后您和婶子常来玩啊,就当自己家。"韩建国抱着儿子,站在新房门口欢迎我们。

"臭小子,当初我闺女嫁给你,我还担心她受委屈,现在看来是我多虑了。"我感慨道。

韩建国憨厚地笑着:"我爹说过,男人不能让老婆孩子饿着冻着,我这不过是尽本分。"

晚上,大家坐在新家的饭桌前庆祝。

韩建国给我倒了一杯酒,突然语出惊人:"爸,我想请您和我妈搬来跟我们一起住。"

我愣住了:"这怎么行?你们小两口刚有自己的房子,还带着孩子,哪有地方住老头子?"

"不,爸,您和我妈对我们的照顾,我都记在心里。"他认真地说。

"我们这房子虽然不大,但您二老住南屋,我们住北屋,挺好的。"

我看了看闺女,她微笑着点点头:"爸,我和建国商量好了,您和我妈年纪大了,跟我们住更方便,我也能照顾您们。"

那一刻,我的眼眶湿润了。

这个曾经不肯接受我帮助的倔小子,现在却主动要承担起赡养我们的责任。

"好孩子,"我拍拍他的肩膀,"你们的心意我领了,但我和你妈还不到需要人照顾的时候。"

"等我们老了走不动了,再来投靠你们。"

韩建国眼中闪烁着泪光:"爸,这不是投靠,是我们做儿女的责任。"

这句话,让我彻底放下了对女儿婚姻的所有顾虑。

时光飞逝,转眼到了1990年。

改革开放的春风已经吹遍神州大地,乡镇企业蓬勃发展,个体户成了经济的新力量。

韩建国的木器厂已经有了二十多个工人,成了县里小有名气的企业,年收入上万元。

闺女也从医院护士提拔为护士长,小两口的日子越过越红火。

外孙韩小冬上了小学,成绩优秀,还学会了拉二胡,一手好字连老师都夸。

有一天,我正在家里看报纸,韩建国突然来访。

"爸,我想跟您商量个事。"他坐下来,表情有些犹豫。

"什么事?直说吧。"

"我想把我爹妈接过来,跟我们一起住。"

他有些不安地看着我,"不知道您和我妈会不会有意见?"

我心里一惊,但很快就平静下来。

这是人之常情,儿子想照顾自己的父母,有什么不对呢?

"这有什么好商量的?接来就是了。"我拍拍他的肩膀。

"你爹娘把你培养成这样,你孝顺他们是应该的。"

"爸,我怕您和我妈会不自在。"他诚实地说。

"傻小子,"我笑了,"家和万事兴。"

"你爹当年那几句话,我到现在还记得呢。他把你教育成这么好的人,我求之不得呢!"

就这样,韩建国的父母从山东来到了东北。

起初,我媳妇有些担心两家人住在一起会有摩擦,但事实证明我们的担忧是多余的。

韩建国的父母勤劳朴实,从不干涉儿子儿媳的生活。

他父亲还经常帮我修理家里的东西,他母亲则和我媳妇一起包饺子、拌凉菜,两个老太太处得像亲姐妹一样。

最让我感动的是,每次有好吃的,韩建国的父母总是先想着我们。

"老周,尝尝这个,我们老家的做法,放糖蒜末,特别香。"

"老嫂子,这菜适合你的胃口,我少放了盐,你尝尝。"

一次,外孙小冬生病,韩建国和闺女都在上班。

韩建国的母亲二话不说,背起小冬就往医院跑。

我赶到医院时,看见她正一勺一勺地喂外孙喝药,眼里满是疼爱。

那一刻,我明白了家人的真正含义——不是血缘的联系,而是心与心的牵绊。

1991年的一天,我正在院子里晒太阳,韩建国的父亲坐到我身边。

"老周啊,"他递给我一支烟,"我这辈子没出过远门,没见过世面,但我知道一个道理——人活一辈子,得讲良心。"

"是啊,"我点点头,"咱们这一代人,吃过苦,受过罪,但硬是把孩子们拉扯大了。"

"看着他们现在的日子,比我们那时候强多了,心里就踏实。"

"建国娶了您闺女,是他的福气。"他深吸一口烟,"您放心,只要我老韩头还在一天,就不会让闺女受半点委屈。"

"我知道。"我拍拍他的手,"当年您说的那几句话,我就知道闺女这辈子有福了。"

他笑了笑,眼角的皱纹像一把扇子展开:"其实我那时候也担心啊,怕您嫌弃我们家条件差。"

"人品比啥都重要。"我认真地说,"您教出来的儿子,我这些年看在眼里,他的为人处世,做事态度,哪一点不让人敬佩?"

阳光下,我们两个老头相视而笑,仿佛回到了十年前初次见面时的场景。

只是那时我们还是陌生人,而现在,我们是亲如手足的亲家。

如今,外孙已经上小学了,活泼可爱,成绩优秀。

每当他奶声奶气地叫我"外公"时,我的心就像被蜜糖浸泡过一样甜。

看着韩建国和我闺女恩爱的样子,看着两家老人融洽相处的场景,我常常感慨:幸福,原来就是这么简单的事情。

"爸,您知道吗?"有一天韩建国对我说,"我这辈子最感谢的就是我爹说的那三句话,让我明白了什么是男子汉的担当。"

"你爹是个明白人。"我点点头,"懂得先立规矩,再谈感情。"

回想当年第一次见面,韩建国父亲说的那几句朴实无华的话,竟然成了这个家庭幸福的基石。

是啊,在那个物质并不丰富的年代,人们更看重的是品行和责任。

而今天,尽管我们的生活条件好了,但那些价值观却永远不会过时。

前几天,我们一大家子人吃饭,韩建国的父亲举杯说了一句:"感谢命运,让我们成为一家人。"

全家人都举起了杯子,连小冬也举起了他的可乐杯,稚嫩的脸上写满了幸福。

我看着满桌的笑脸,突然明白了:亲情不在于血缘的远近,而在于心与心的距离。

而这距离,往往就在几句真诚的话语间拉近了。

我闺女嫁给山东小伙,那年亲家公几句话,让我知道闺女有福了。

如今看来,不仅是闺女有福,我们整个家庭都因为这段姻缘而幸福。

这,大概就是命中注定的缘分吧。

在人生的长河中,一个真诚的承诺,一次坚定的坚持,一颗厚道的心,往往能改变一家人的命运。

而我们,正是因为相互信任,相互扶持,才走到了今天。

窗外,春风拂过树梢,院子里的杏花开得正艳。

我知道,这样的日子还会继续,我的闺女,真的嫁得好。