2016年,澳大利亚一场拍卖会上,一座看似普通的明代木雕突然成为全场焦点。因为专家意外发现其内部竟藏有一张明朝银票!

600年的时光,两任收藏家的眼睛,是谁将银票藏得如此隐秘?是富商、官员,还是一位“妻管严”的丈夫?

一张“私房钱”,究竟有什么秘密?

木雕现世

2016年,澳大利亚悉尼的一场拍卖会正有条不紊地进行着。

慕世阁拍卖行的专家们手持专业扫描仪器,对每一件即将上拍的藏品进行例行检查。

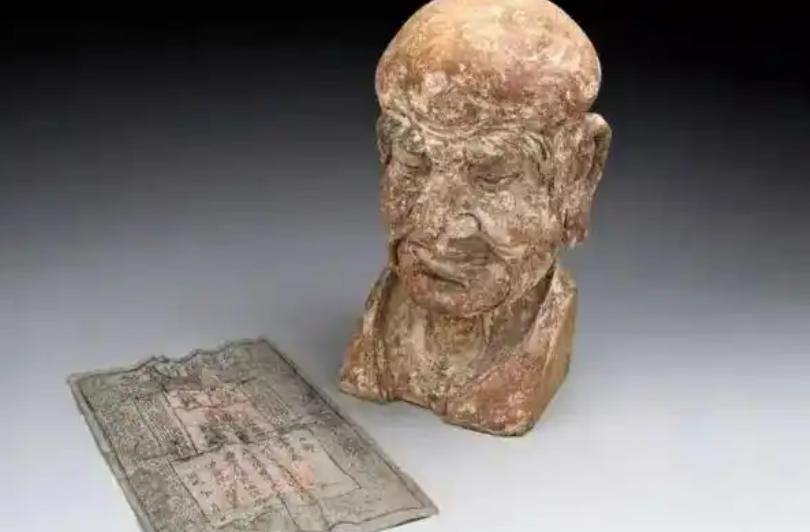

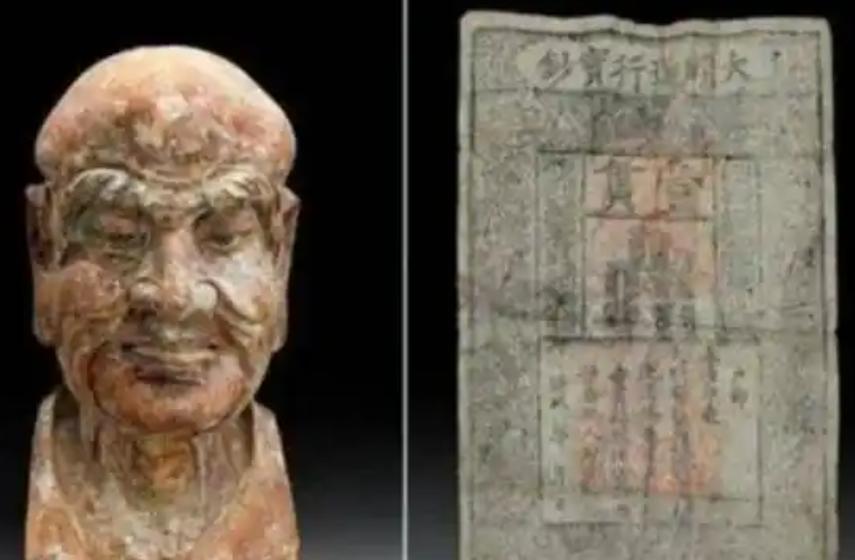

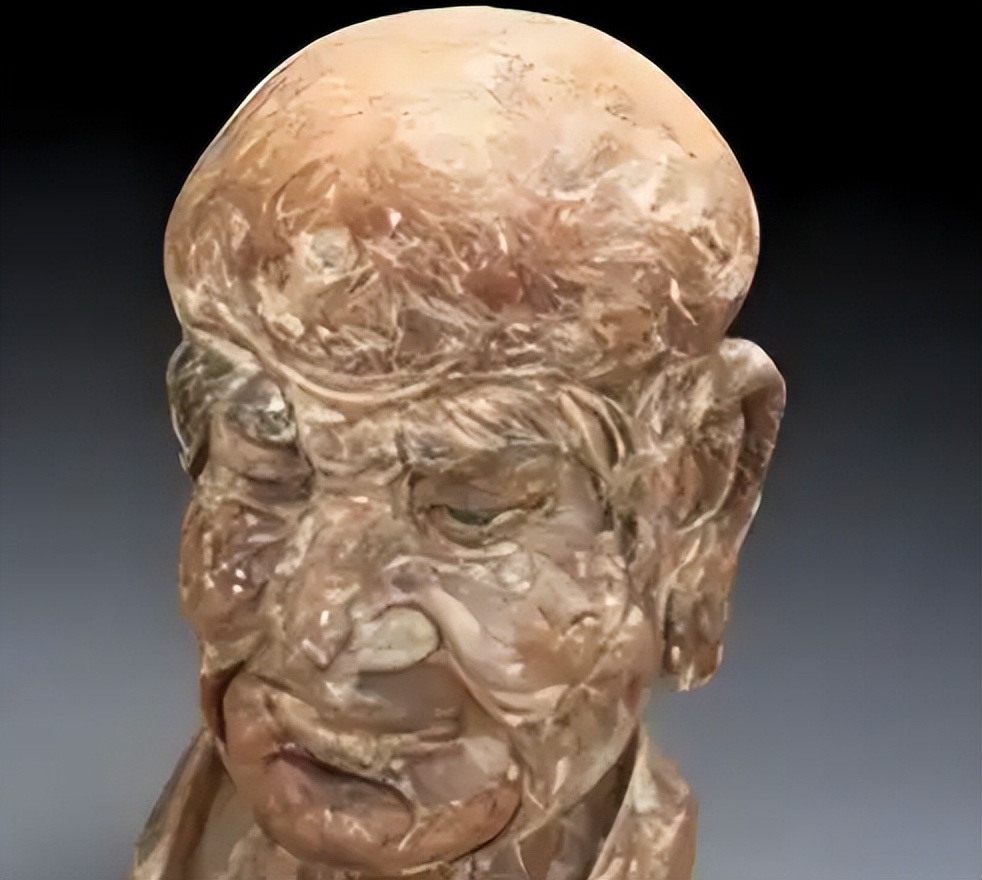

一座暗沉古朴的木雕罗汉头像显得格格不入。

它没有耀眼的鎏金,也没有繁复的镶嵌,只有岁月在木质纹理上留下的斑驳痕迹。

刺死谁也没想到,这座看似平平无奇的木雕,即将成为整场拍卖会最惊人的发现。

当扫描仪的蓝光缓缓掠过木雕底部时,屏幕上的成像突然出现了异常。

仪器显示,木雕内部并非实心,而是藏着一团模糊的黑影。

工作人员起初以为这是木材内部的自然裂隙或虫蛀痕迹,但进一步检测后,他们发现黑影的形状过于规整,像是被人为放置的某种物体。

这一发现立刻引起了在场专家的注意。

在征得藏家斯塔尔先生的同意后,他们决定对木雕进行更细致的检查。

木雕的底座有一条几乎不可见的细缝,若非借助高倍放大镜,肉眼根本无法察觉。

这条缝隙并非雕刻失误,而是一个精巧的隐藏机关。

六百年的时光未能磨灭它的秘密,反而让它成了最完美的掩护。

专家们屏住呼吸,用特制的工具轻轻拨动机关,随着一声轻微的“咔嗒”声,木雕的底部悄然开启。

里面藏着的并非预想中的经文或宝石,而是一个被叠成指甲盖大小的纸块。

当这张泛黄的纸片被小心翼翼地展开时,现场瞬间鸦雀无声。

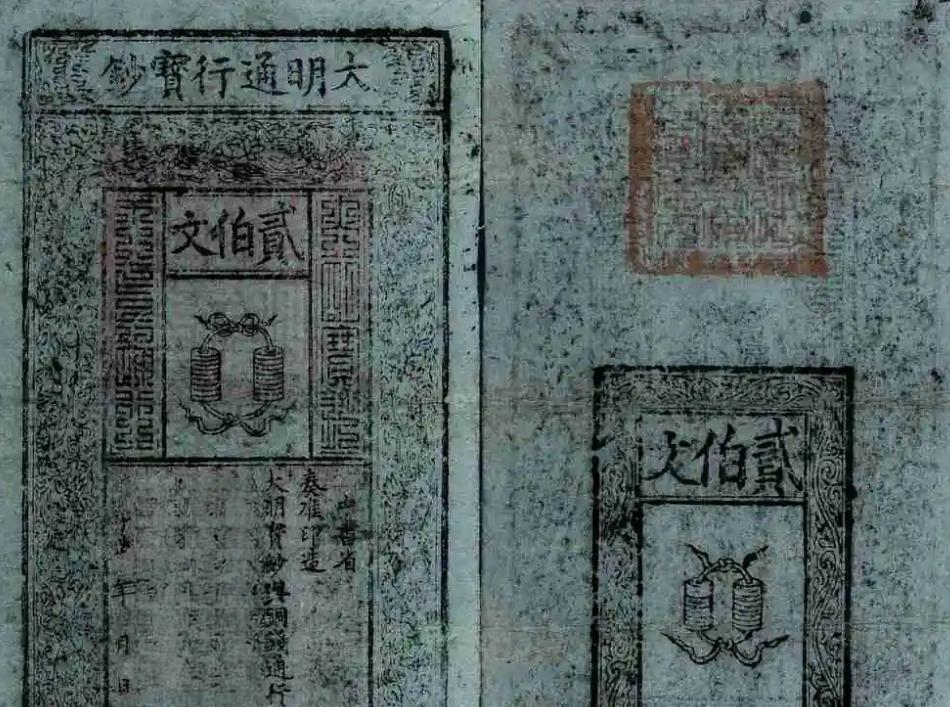

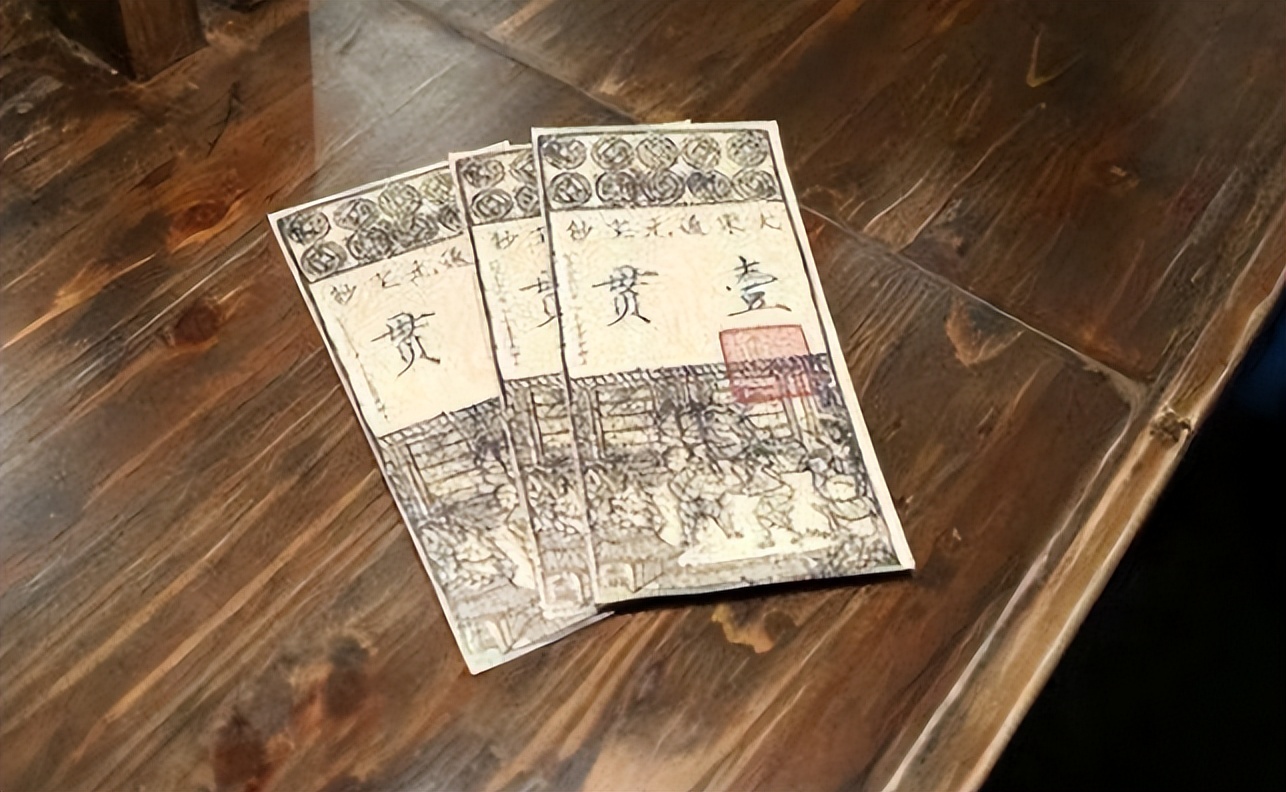

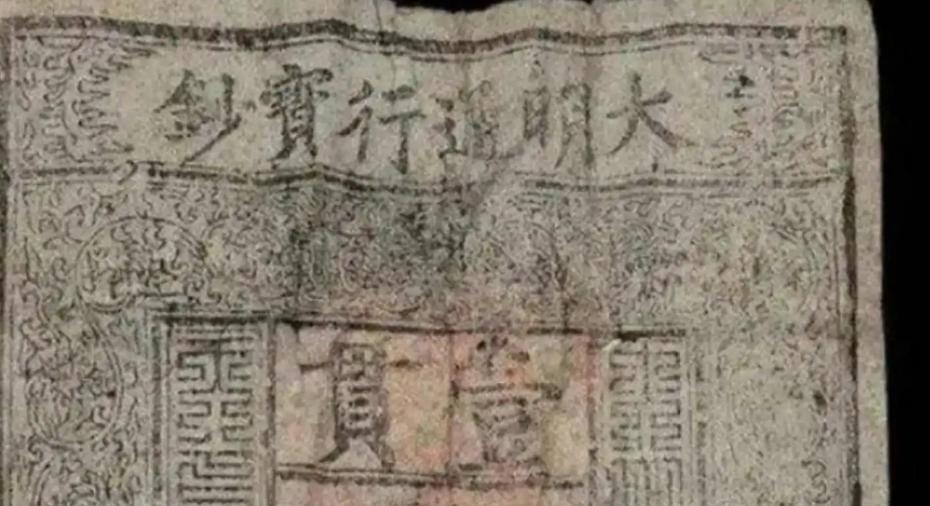

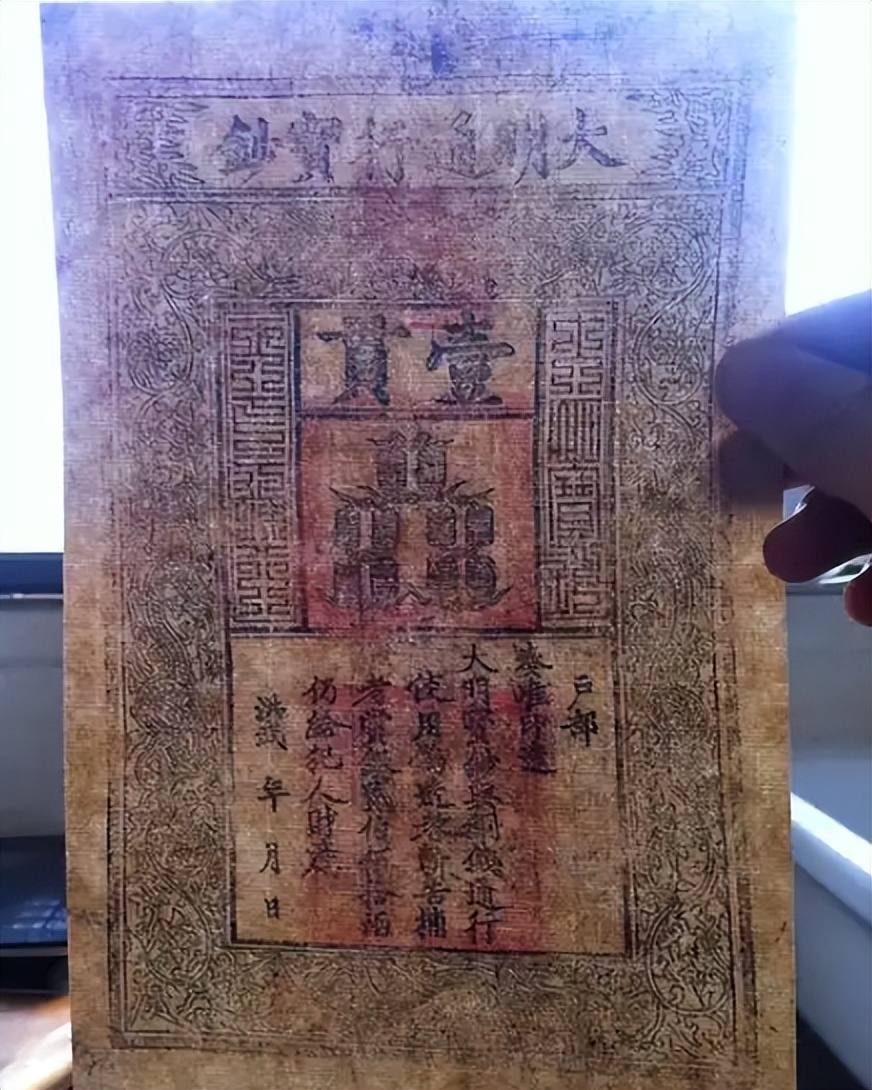

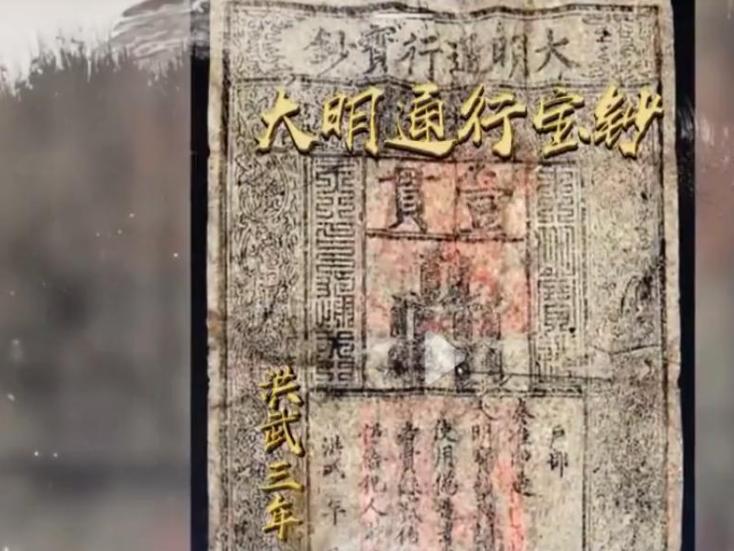

纸上赫然印着“大明通行宝钞”六个大字,下方标注着“壹贯”,这是明朝洪武年间发行的官方纸币,面值相当于一千枚铜钱。

这张银票被折叠得极紧,边缘甚至因年深日久的挤压而微微泛黑,但它上面的字迹依然清晰可辨。

更令人惊叹的是,由于木雕内部近乎密封的环境,这张脆弱的纸张竟奇迹般地躲过了潮湿、虫蛀和氧化的侵蚀,完整保存至今。

消息传出后,整个收藏界为之震动。

这张大明宝钞不仅是明代纸币的珍贵实物,更是目前已知现存最大面额的明代纸币之一。

它的出现,为研究明朝的货币制度和经济史提供了不可多得的一手资料。

更耐人寻味的是,这张银票为何会被如此隐秘地藏进木雕?它的主人是谁?又为何在漫长的六百年间无人察觉?

木雕的现任主人斯塔尔先生同样震惊不已。

他回忆道,自己是在1990年于伦敦的一家古董店购得这件木雕,当时的卖家只含糊地提到它来自中国明代,曾是某户富商家族的传家之物。

斯塔尔被其精湛的雕工吸引,却从未想过其中另有玄机。

而更早的收藏记录则更加模糊,19世纪末,这件木雕曾因战乱流落海外,但藏家只将其视为普通的东方工艺品,从未深究它的秘密。

原来藏私房钱的习惯如此久远吗?

私房钱的"祖师爷"

这张面值"壹贯"的纸币,在明朝洪武年间足够一个五口之家半月开销。

如此一笔不小的钱财,为何会被主人煞费苦心地藏进木雕?

答案或许就藏在明代普通人的生活智慧里。

史料记载,明朝初年推行宝钞制度时,朝廷明令禁止金银流通,强制百姓以金银兑换纸币。

虽然后来宝钞泛滥,但最初还是很有价值的。

于是,它也成了这座木雕的主人藏私房钱的选择。

他把纸币藏在了最显眼的地方,家中供奉的罗汉像里。

这种"灯下黑"的智慧,完美诠释了什么叫"大隐隐于市"。

民间传说这位主人名叫王明,是位典型的"惧内"丈夫。

他的妻子管家中财政,每文钱的去向都要盘查清楚,王明虽在乡里颇有威望,回到家中却连买壶酒都要看妻子脸色。

某日他听闻邻村有位刘姓木匠,擅长制作带暗格的器物,便特意定制了这座罗汉头像。

木雕底部那条细若发丝的缝隙,成了他存放私房钱的秘密通道。

每逢年节收礼或得些钱,他就悄悄将纸币塞入其中,日积月累竟也攒下不少。

这张"壹贯"宝钞的保存状态透露了更多信息。

它被叠成严丝合缝的小方块,边缘有明显的反复折叠痕迹,说明曾多次取出使用。

这或许暗示着主人在妻子不知情时,用这些钱接济过亲友,或是偷偷给自己买过心仪之物。

更耐人寻味的是,木雕内最终只留下这一张纸币,可能因为后期宝钞贬值严重,其余的都已被取出贴补家用,唯独这张被遗忘在时光里。

明代市井文化研究者指出,这种藏钱行为并非个例。

当时民间流传着各种"藏钱秘籍",从房梁暗格到空心门轴,从假墙夹层到粪坑陶罐,百姓的智慧在金属货币叮当作响的年代发挥得淋漓尽致。

而选择佛像藏钱尤为巧妙,既利用了人们对宗教物品的敬畏不敢轻易触碰,又因常年香火熏染掩盖了人为痕迹。

这张宝钞的际遇也折射出明代货币制度的变迁。

洪武八年初发行时,一贯宝钞可兑一两白银,到永乐年间已贬值至仅值铜钱三四十文。

木雕主人选择将纸币而非金银铜钱藏入其中,或许正是因为朝廷严禁贵金属流通,纸币反而是最"安全"的选择。

这种无奈,恰是普通人在政策变动中的生存智慧。

当现代人惊叹于这个六百年前的"私房钱神器"时,实际上触摸到的是永不褪色的人性。

无论古今,人们对财务自主的渴望从未改变,变的只是藏钱的方式。

从明代的木雕暗格到现代的电子钱包密码,这种小心翼翼的守护,或许正是平凡生活中最真实的写照。

那张被遗忘的宝钞,最终超越了它作为货币的价值,成为连接古今的情感纽带,让后人得以窥见那个遥远时代里,一个普通丈夫最隐秘的生活智慧。

木雕的漂泊

木雕中的秘密被发现后,人们不禁追问:

这件承载着私密往事的物件,是如何跨越六个世纪,从明代中国的寻常人家辗转来到南半球的拍卖会场?

王明临终前将木雕交予儿子时,或许想象过这件传家宝会在子孙后代手中代代相传。

在接下来的三百年里,木雕确实安稳地驻留在王家祠堂,与家族香火一同绵延。

后代们只知道这是先祖珍视之物,却无人发现其中暗藏的玄机。

直到19世纪中叶,这个家族的宁静被鸦片战争的炮火彻底打破。

当时持有木雕的王家后人王强,面对英法联军的劫掠,第一反应就是将这件传家宝埋入院落后院的树下。

但战火中的侥幸终究是奢望。

据地方志记载,1860年英法联军在华北地区大肆搜刮文物珍宝,许多家族的密室地窖都被洗劫一空。

王强埋藏的木雕最终没能逃过劫掠者的眼睛,与其他珍贵文物一起被打包装箱,运往遥远的欧洲。

在伦敦的拍卖目录上,它被简单地标注为"东方宗教木雕",估价仅15英镑。

没人知道它腹中藏着怎样的秘密,更不会有人在意一个中国农民家族失去传家宝的痛楚。

漂洋过海的木雕最初被一位英国茶叶商人购得,作为异域风情的装饰品陈列在客厅。

此后几十年间,它先后辗转,价格也随着东方艺术品的热潮水涨船高。

可悲的是,这些收藏者中没有一个真正理解这件文物的价值,他们欣赏的只是其表面的雕工和包浆。

1923年,一位德国收藏家甚至打算将木雕重新抛光上漆,幸好被懂行的古董商及时劝阻。

二战期间,这件木雕再次易主,被犹太裔收藏家带往美国避难。

在纽约的公寓里,它被随意放置在书架顶端,与各种仿制青铜器堆放在一起。

直到1990年,澳大利亚收藏家斯塔尔在伦敦古董店发现它时,这件历经沧桑的艺术品已经流落海外一百三十年。

斯塔尔被木雕沉静的气质吸引,却同样没能发现其中隐藏六百年的秘密。

木雕漂泊海外的经历,折射出中国近代文物流失的集体创伤。

据联合国教科文组织统计,仅19世纪后半叶,就有超过百万件中国文物通过战争掠夺、非法贸易等渠道流失海外。

这些文物中,有多少像这座木雕一样,承载着不为人知的故事和秘密?

更令人唏嘘的是,若非那次偶然的拍卖会检查,木雕中的宝钞可能永远无人知晓,就像无数仍在海外博物馆库房中沉睡的中国文物一样。

掠夺者当年抢走的只是一件工艺品,而最终回归世人视线的,却是一件无价的历史见证。

这种价值的错位,恰是文物在时间长河中最为吊诡的命运。

在拍卖行专家眼中,它是珍贵的文物,在社会学家看来,它是古代家庭关系的缩影;而对今天的普通人而言,这或许是一个会心一笑的故事。

明代私房钱现象背后,反映的是中国传统家庭中微妙的经济关系。

历史记载显示,从皇室到平民,明代社会普遍存在"公中有私"的财务现象。

万历皇帝就曾为给嫔妃赏赐而私向户部"借款",结果被官员们严格按照流程要求打欠条、按手印。

连九五之尊都要为私房钱费尽心思,普通百姓的处境可想而知。

有趣的是,古今藏私房钱的心理竟出奇地相似。

今天的丈夫们可能将现金夹在书页里,或存在不为人知的电子账户中,与明代王明的手法本质上并无二致。

这张宝钞最终以22万元高价成交的结局颇具戏剧性。

当年被主人小心翼翼藏匿的"私房钱",如今因其历史价值变成了真正的财富。

它承载着普通人的喜怒哀乐,记录着大时代下小人物的生存智慧,更连接着古今相通的人性本质。