在全球经济与政治版图加速重构的当下,中国因素正以独特方式深度介入日本决策,尤其是美日贸易谈判这一关键议题。

作为特朗普关税战中首个主动与美谈判的国家,日本的积极姿态背后是对经济命脉的考量:2024-2025财年(国际财年通常为4月至次年3月),日本对美贸易顺差达620亿美元,其中81%来自汽车出口,足见其汽车产业对美市场的重度依赖。

反观中国市场,日本原装车因合资模式限制占有率极低,这使得美日谈判结果成为日本经济走向的“命运开关”。

与此同时,日本国内正经历严峻通胀压力:整体通胀率逼近4%,核心通胀(剔除新鲜食品)达3.4%,新鲜食品价格单月涨幅3.2%,均远超央行2%目标。

但日本央行却因顾虑经济承压,将可能的加息计划推迟至9月。若通胀持续失控,民生压力将陡增,而加息又可能冲击本已脆弱的企业生存环境,政策抉择陷入两难。

在美日谈判节奏上,日本官员石破茂多次表态“不急于达成协议”,这一看似矛盾的态度实则暗藏玄机。中国与美达成的90天谈判期成为关键变量——因中国是主要谈判方中较晚进入该周期的国家,后发制人的策略空间为日本提供了“拖延参照”。

更重要的是,日本7月将迎来参议院选举,石破茂阵营支持率不稳,而美国谈判条件中的农产品开放(涉及转基因标准等)直接触碰到日本农学会等关键政治势力的利益。

日产已陷入月度亏损,本田威胁赴美建厂,但石破茂仍选择将谈判押后至选举后,显然是为避免在选前得罪农业集团与汽车产业中的不同利益方,试图以时间换政治腾挪空间。

01.美日博弈:汽车、能源与汇率的三重角力

剖析美日可能的协议框架,日本的谈判筹码集中在三个维度:

(一)汽车产业的“生存之战”

美国要求日本承担25%钢铝关税,并推动车企赴美建厂以契合“制造业回归”政策。日本试图复制英国模式——争取一定数量(如超百万辆)汽车出口的低关税额度,超出部分按高关税征收。但这需要与美反复拉锯,毕竟汽车是日本对美顺差的“核心引擎”,让步幅度直接关乎产业命脉。

(二)能源合作的战略加码

日本若加大从美国阿拉斯加进口能源(无论是船运还是参与管道建设),既能对冲贸易摩擦风险,又可作为谈判筹码。

这一布局不仅影响美日贸易平衡,还可能重塑亚洲能源格局,间接牵制俄罗斯在该区域的能源话语权,可谓“经济牌”与“地缘牌”的双重使用。

(三)日元汇率的微妙平衡

美国多次施压日本避免通过货币贬值抵消关税影响,而日本若承诺加息稳定汇率(即便幅度有限),既能回应美方诉求,又可能吸引美元资本流入。

但加息与通胀控制的矛盾、汇率波动对出口竞争力的潜在冲击,让这张“金融牌”充满风险,需在美日利益与国内经济稳定间精准拿捏。

02.中国变量:市场引力与区域合作的“磁场效应”

中国在这场博弈中扮演着“规则影响者”与“市场提供者”的双重角色。中美谈判中的对等关税原则(如10%税率的动态平衡)为全球贸易关系定调,日本若想在美日协议中争取最优条件,难以脱离这一框架。更关键的是,中国正以“最大对外开放”姿态重塑全球产业链——国内大循环战略不仅激活内需,也为日本企业提供了对冲美市场风险的新选项。

日本汽车、电子等产业若想缓解对美依赖,加大对华投资成为必然选择。这与中国推动中日韩自贸区的战略高度契合:一旦自贸区落地,中国作为区域最大市场和经济体,将通过贸易便利化与产业链协同,深度绑定日韩经济。

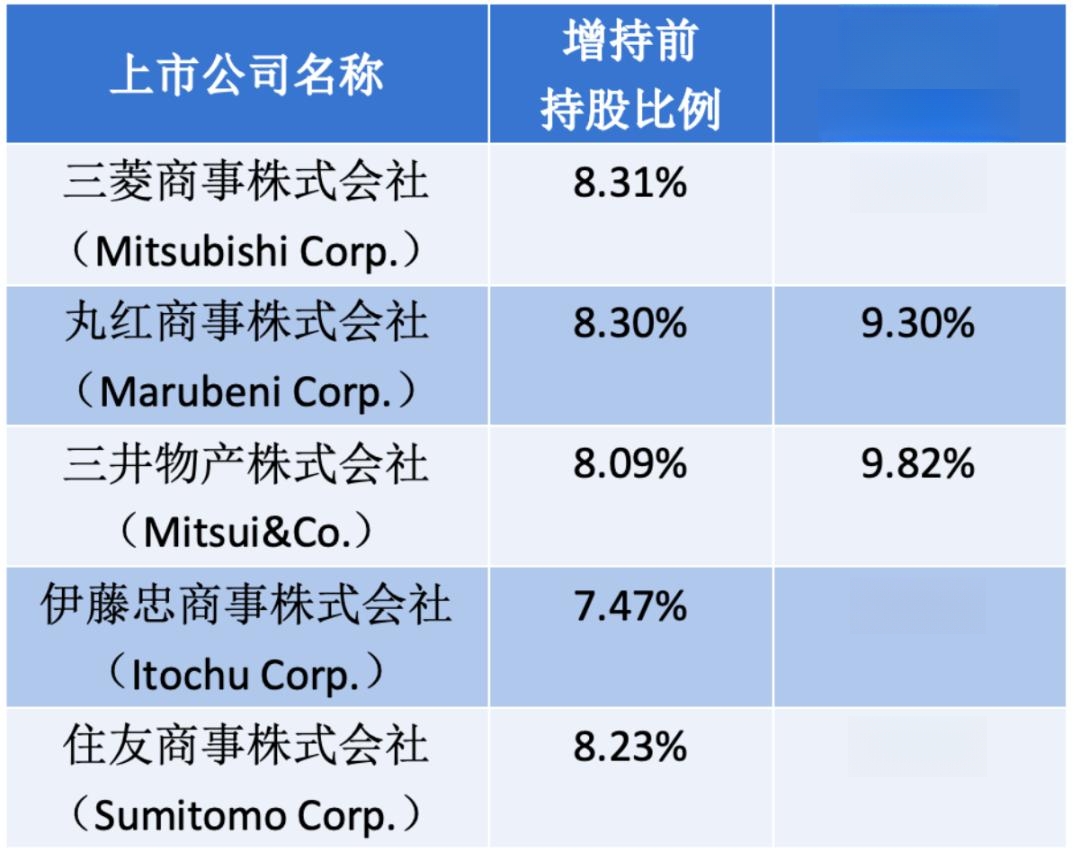

对日本而言,这既是分散市场风险的“安全阀”,也是在中美博弈中争取战略主动的“缓冲带”。值得关注的是,日本五大商社已获巴菲特增持,某种程度上折射出资本对“中日经济联动性”的长期看好。

从更宏观视角观察,日本在美日谈判中的犹豫与拖延,本质是其在中美两大经济体间“选边站”困境的缩影。美国的关税大棒与产业回流要求,中国的市场引力与区域整合能力,共同构成日本外交的“天平两端”。

而7月选举后的谈判走向,不仅将决定日本汽车产业的全球布局、农业政策的调整幅度,更可能成为其未来十年经济路径的“分水岭”——是继续紧跟美国的贸易保护主义节奏,还是借中国开放红利重构亚太产业链?这场看似局限于关税数字的谈判,实则丈量着日本在新时代的战略视野与决策智慧。

在全球经济不确定性加剧的当下,日本的每一个选择都可能引发连锁反应。而中国以“后发制人”的策略定力与“开放共赢”的市场姿态,正悄然成为影响这场博弈的关键变量。未来数月,且看美日谈判如何破局,中日经济合作又将翻开怎样的新篇章。

文本来源 @钱在说 的视频内容