以古为师,悉心交流!敬请关注收藏“大成国学堂”!

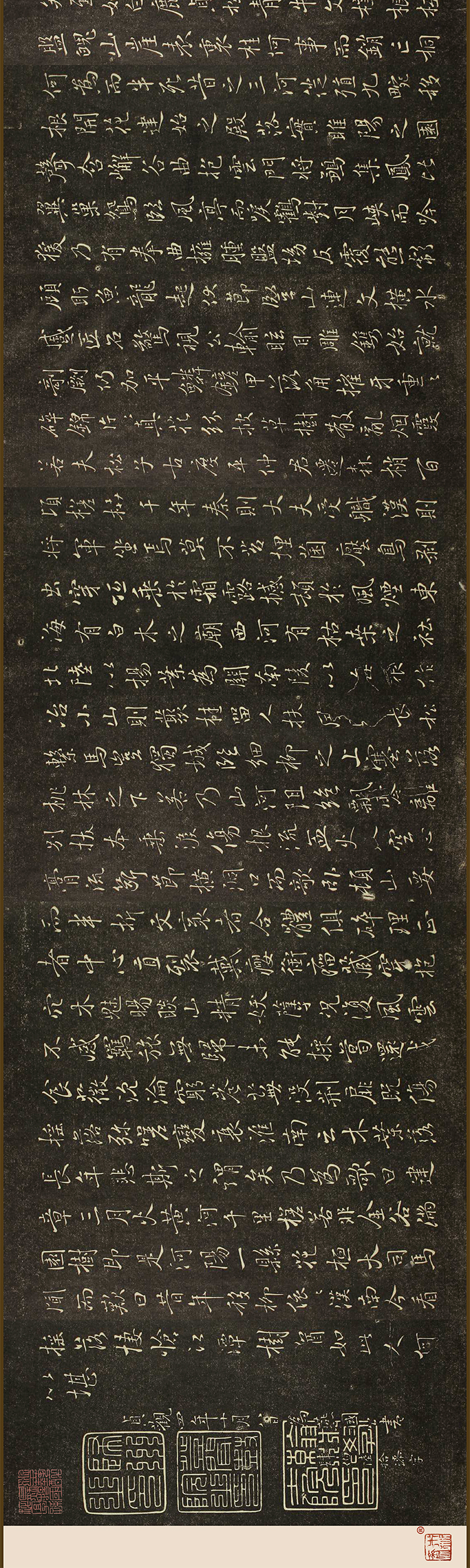

白蕉先生文章《临池剩墨》整篇有一千八百余字,通篇都是谈论自己对书法的心得体会。

作书力在内者王,力在外者霸。若过于鼓努为力,肆为雄强,则张脉贲兴,将如泼妇骂街,成何书道!

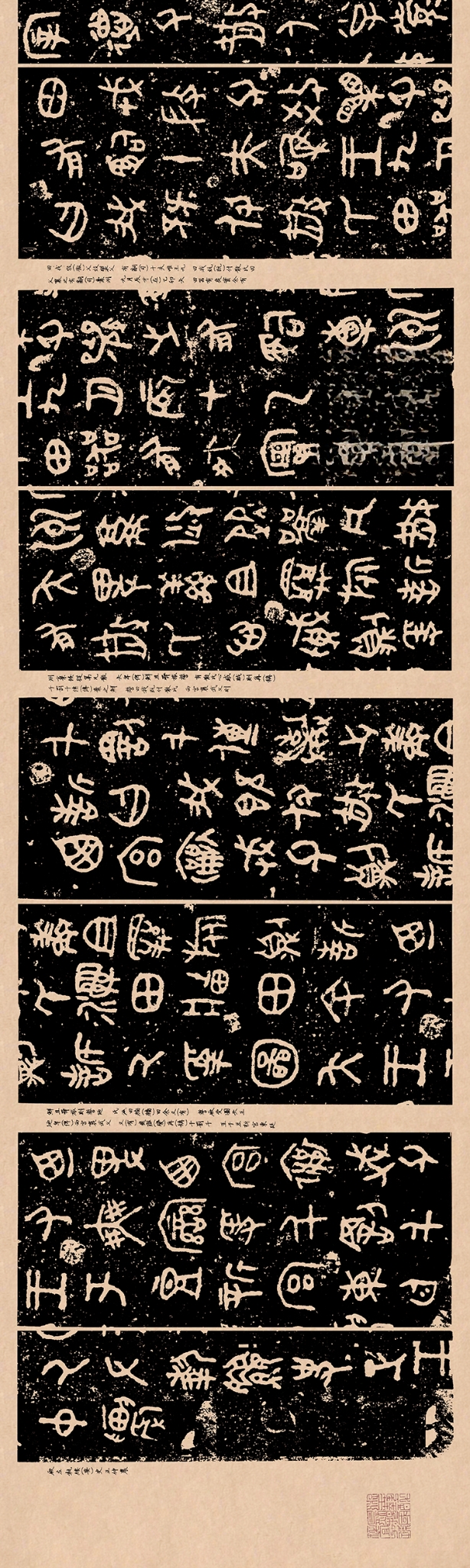

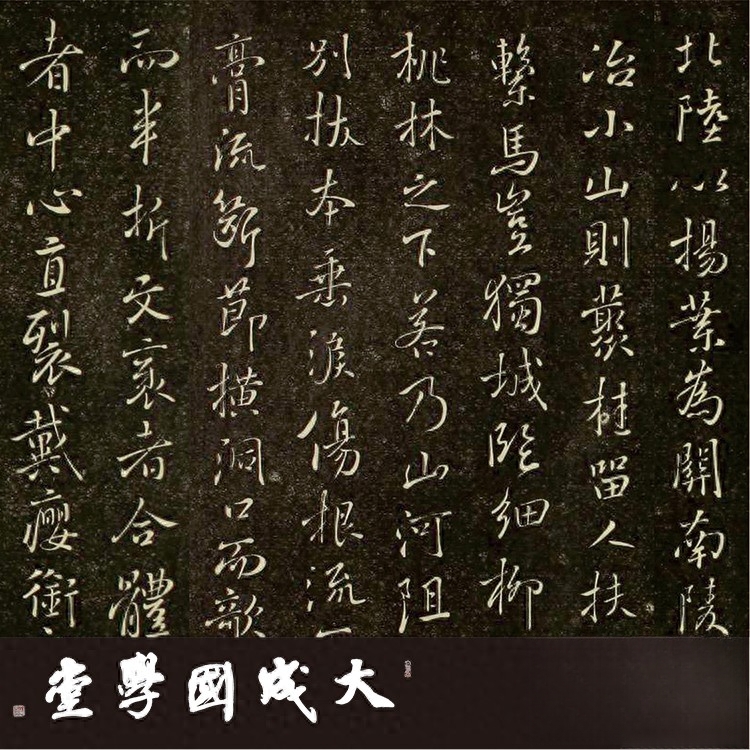

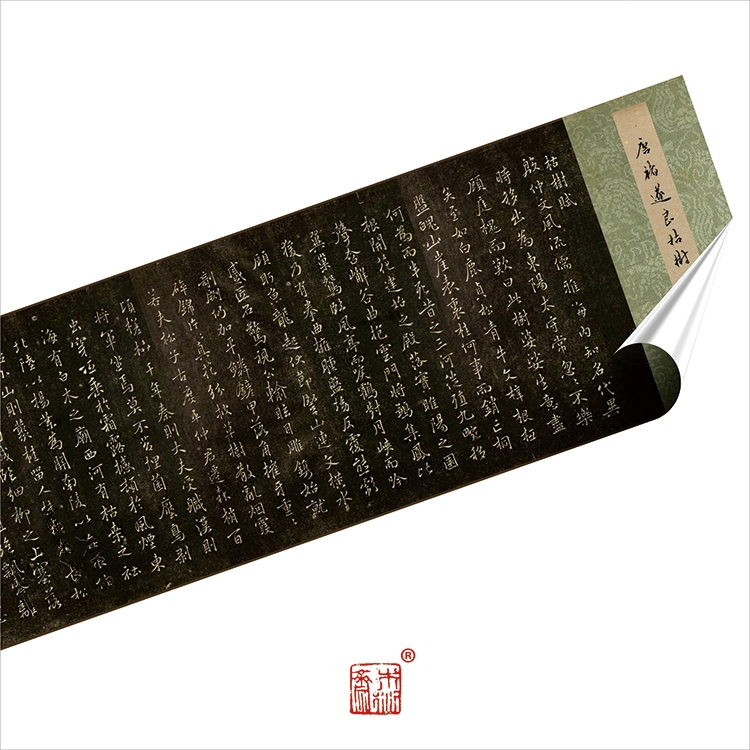

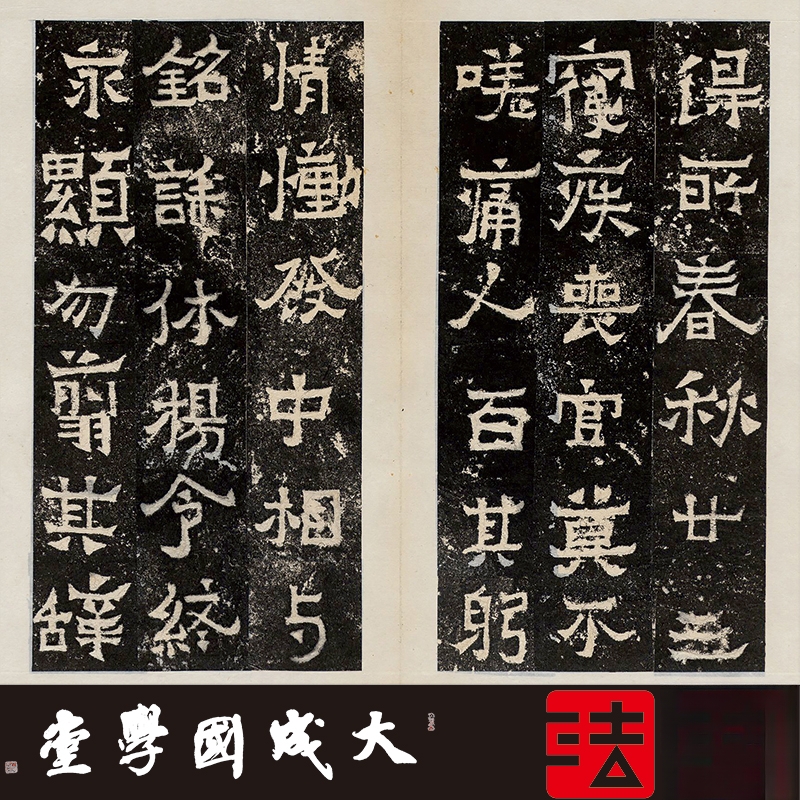

柳深于《十三行》,米深于《枯树赋》,消息似可见。

藏锋所以蓄气,用笔欲浑欲遒。其实藏锋便是中锋,《九势》所谓令笔心常在笔画中行者是也。后人所谓锥画沙、折钗股、如拆壁、屋漏痕,端若引绳者,故是一理。惟浑而能遒,则精神出矣。

译解:

书写时,力量蕴含于笔画之内的,可以成就王道;而力量显露于笔画之外的,只能成就霸道。如果过分强调用力,肆意追求雄健强劲,那么笔下的字就会像青筋暴露、血脉喷张一样,最终变得像泼妇骂街一样粗俗,这哪里还称得上是书法之道呢!柳公权的书法深于《十三行》,米芾的书法深于《褚遂良枯树赋》,这些从他们的作品中都能感受到。

藏锋是为了积蓄笔势,用笔要既浑厚又有力。实际上,藏锋就是中锋,正如《九势》中所说的,要让笔心始终在笔画中运行。后来的人所说的“锥画沙”、“折钗股”、“如拆壁”、“屋漏痕”,以及“端若引绳”,说的都是同样的道理。只有既浑厚又有力的书法,才能表现出真正的精神。

孙虔礼云:“察之者尚精,拟之者贵似。”此故是临习初步。盖临书,始欲像,终要不像;始要无我,终要有我;始欲能取,终要能舍!唐人无不学右军,宋人无不学鲁公,及其成也,各具面目。鲁公师河南,然鲁公绝非河南。正在其能翻一局,所谓智过其师,方名得髓也!东坡称书至于颜鲁公,正善其妙能变化。若钱南园之学颜,则正是僧皎然所谓钝贼者也。

或以偏锋解作侧锋,非也。侧锋之力,仍在画中。因势取妍,所以避直而失力。玩钟王帖,可悟此理;旭素草书,亦时有一二。

译解:

孙虔礼曾说:“观察要精细,模仿要相似。”这是书法临摹的初级阶段。书法临摹,开始时要追求形似,但最终要超越形似;开始时要忘却自我,最终要表达自我;开始时要能够吸收,最终要能够舍弃。

唐代的书法家们无不学习王羲之(右军),宋代的书法家们无不学习颜真卿(鲁公),但当他们学成之后,每个人都形成了自己独特的风格。颜真卿学习了河南的风格,但他的书法绝不仅限于河南的风格。他之所以能够超越,是因为能够打破常规,所谓智慧超越了老师,这才算是真正掌握了精髓!苏东坡评价书法到了颜真卿这里,正是因为他巧妙地能够变化多端。

像钱南园学习颜真卿,正是僧人皎然所说的那种只知模仿而无创新的“钝贼”。有人将“偏锋”解释为“侧锋”,这是不对的。侧锋的力道仍然在笔画之中,通过顺应笔势来取得美感,因此避免了直线条而失去了力度。通过研究钟繇和王羲之的帖子,可以领悟到这个道理;张旭和怀素的草书作品中,也时常能见到一两个这样的例子。

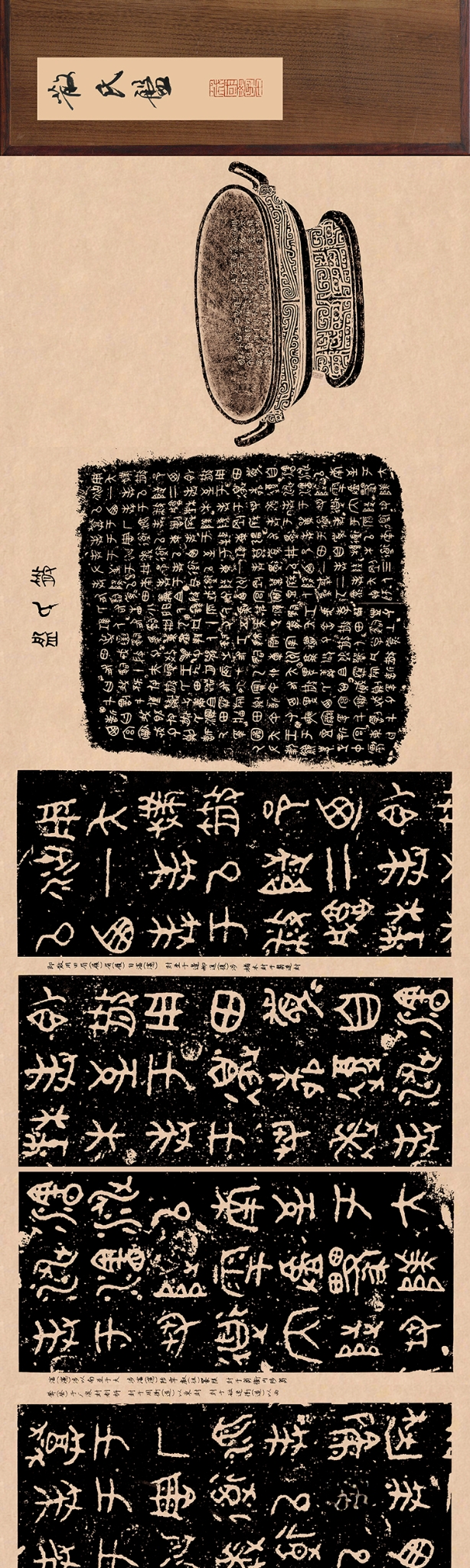

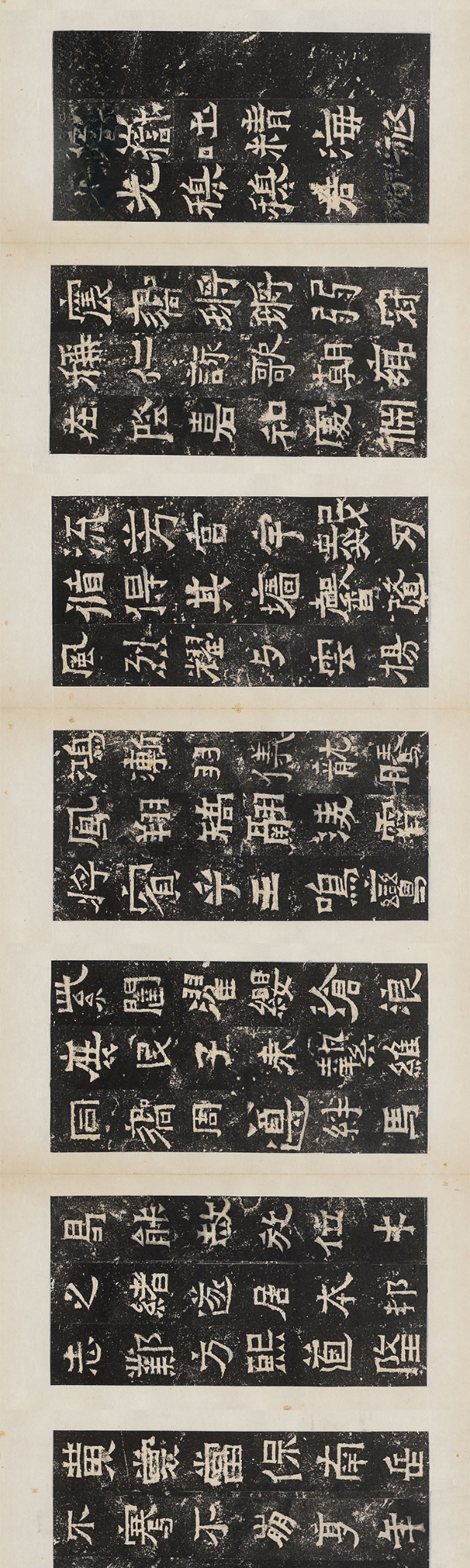

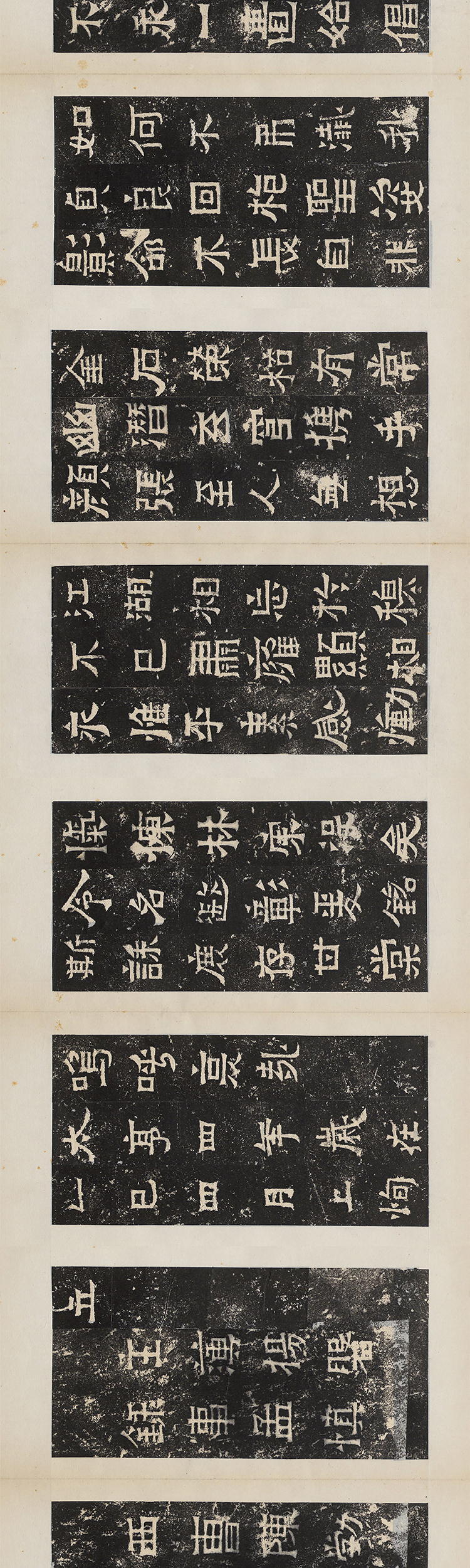

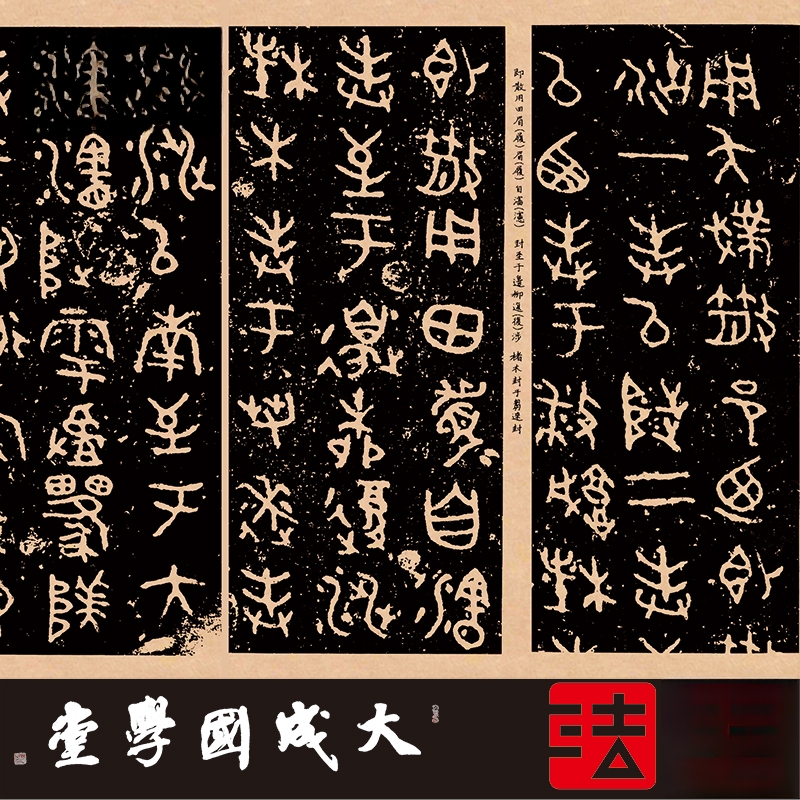

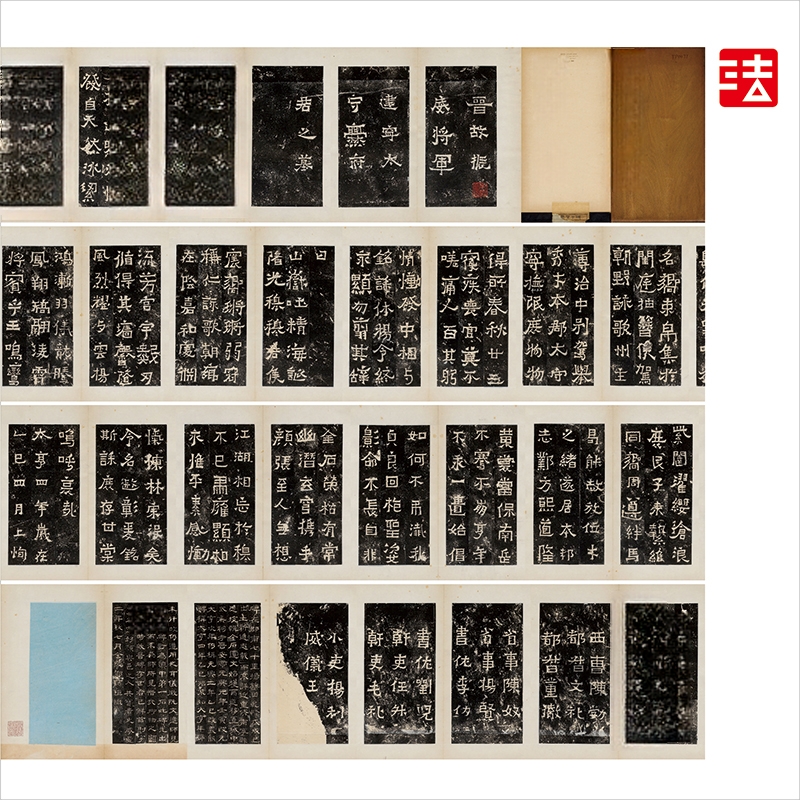

有一字的布白,有字与字之间的布白,有整行乃至整幅的布白,此即古人小九宫大九宫取义所在,亦即隔壁取势之说。合整幅为布白者,三代金文中多见之,《散氏盘》为著,《十三行》则后来媲美。然此正所谓同自然之妙,初非有心为之。否则如归、方评史记,直使人死于笔下!

金文之不合全章为章法者,其行法绝精。晋人书牍,行法似疏实密,学者留意于此,可以悟入。今人书牍无可观者,于此等处正复少用心。

作书分间布白,行法章法,魏晋人最妙,宋人尚多置意,明以来鲜究心,此实有关气味者。

译解:

书法中,不仅单个字形的空白布局重要,字与字之间的空白、整行乃至整幅作品的空白布局也同样重要。这正是古人所说的小九宫和大九宫布局的意义所在,也是所谓的“隔壁取势”的理论。将整幅作品作为一个整体来布局空白,在三代时期的金文中很常见,如《散氏盘铭文故宫藏本》就是一个著名的例子,《十三行》则后来能与之媲美。

但这种布局实际上是与自然之美相合,最初并非刻意为之。否则,就像归有光和方孝孺评价《史记》那样,会让人觉得过于刻板,简直能让人死在笔下。

在金文中,不将整个篇章作为一个整体来布局的,其行与行之间的布局方法极为精妙。晋代的书信,其行与行之间的布局看似疏松,实际上却很密集,学者如果对此留意,便能够领悟其中的奥妙。

现代人书写的书信,在这方面往往缺乏可观之处,正是因为在这些细节上用心不够。

书法的布白、行气章法,魏晋时期的人们掌握得最为精妙,宋代的人们还比较注重这些,但从明代以来就很少有人深入研究了,这实际上关系到作品的气息。

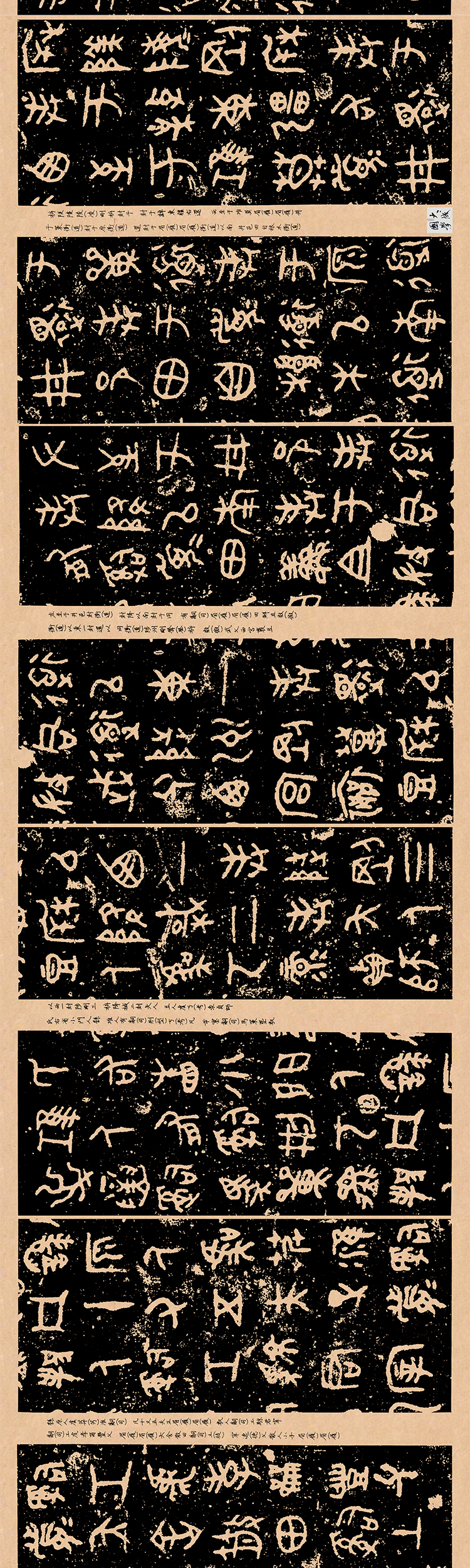

观《爨宝子》,正不必惊其结体之奇,当悟其重心所在。字有重心,则虽险不危!

作书用笔,方圆并参,无一路用方,一路用圆者。方多用顿笔、翻笔;圆多用提笔、转笔。正书方而不圆,则无萧散容逸之致;行草圆而不方,则无凝整雄强之神。此相互为用,似二实一,似相反而实相成者也。

用笔太露锋芒,则意不持重。不但意不持重,实是意尽势尽,则味亦尽矣!

译解:

观看《爨宝子碑初刻邓跋本》这部作品时,不必对其奇特的结构感到惊讶,而应该领悟其重心所在。只要字的重心稳固,即使字形看似险峻,也不会失去平衡。在书法创作中,使用笔法时,方笔和圆笔应该相互结合,不应只使用方笔或只使用圆笔。使用方笔时多采用顿笔和翻笔的技巧;而使用圆笔时则多采用提笔和转笔的技巧。如果楷书过于方正而缺乏圆润,那么作品就会缺少一种轻松自如的韵味;如果行书或草书过于圆润而缺乏方正,那么作品就会缺少一种庄重雄浑的气势。方笔与圆笔的运用,看似两种截然不同的技巧,实际上是相辅相成的,它们相互为用,看似相反实则相成。如果用笔过于显露锋芒,那么作品的意境就会显得不够稳重。不只是意境不稳重,实际上当笔势过于张扬,作品的意味和气势也就随之耗尽,从而失去了应有的韵味。

唐以诗取士,故诗学蔚为一代文学特色;帝王能书者多,故书学亦特别发达。今人学书三年,动自命为书家,倘一观唐代不以书名者之尺牍,直宜愧死。

昔人有状王、张、颜、米诸家之书者云:“右军似龙,大令似蛟,张旭似蛇,鲁公似象,怀素似犀,南宫似虎,东坡似鹰,子昂似蝶,枝山似兔,香山似莺。”诚为妙思隽喻。

棋差一着,满盘皆输。似正说写兰,一笔不合,全纸皆废也。我意学王书亦正复如是。着一败笔,即觉从纸上跳出,直刺入眼。不似学六朝石工陶匠之字,三月便可欺人也。

译解:

唐代通过诗歌选拔官员,因此诗歌学习成为了那个时代文学的一个显著特色;同时,由于帝王们很多都擅长书法,所以书法学习也特别发达。现在的人学习书法三年,就动辄自称为书法家,如果让他们看看唐代那些并不以书法闻名的人写的书信,他们应该会感到非常惭愧。过去有人这样形容王羲之(右军)、张芝、颜真卿(鲁公)、米芾等人的书法:“王羲之的书法像龙,张芝的书法像蛟,张旭的书法像蛇,颜真卿的书法像象,怀素的书法像犀牛,南宫的书法像虎,苏东坡的书法像鹰,赵孟頫(子昂)的书法像蝴蝶,祝枝山的书法像兔子,白居易(香山)的书法像黄鹂。”这真是精妙的思考和生动的比喻。

下棋时关键一步走错,整盘棋就可能输掉。比如写兰花,如果有一笔写得不好,整幅就都废了。我认为学习王羲之的书法也是这样,一旦有一笔败笔,就会感觉它从纸上跳出来,直刺眼睛。不像学习六朝时期石刻工匠的字体三个月,就能欺骗外行人。

(待续)

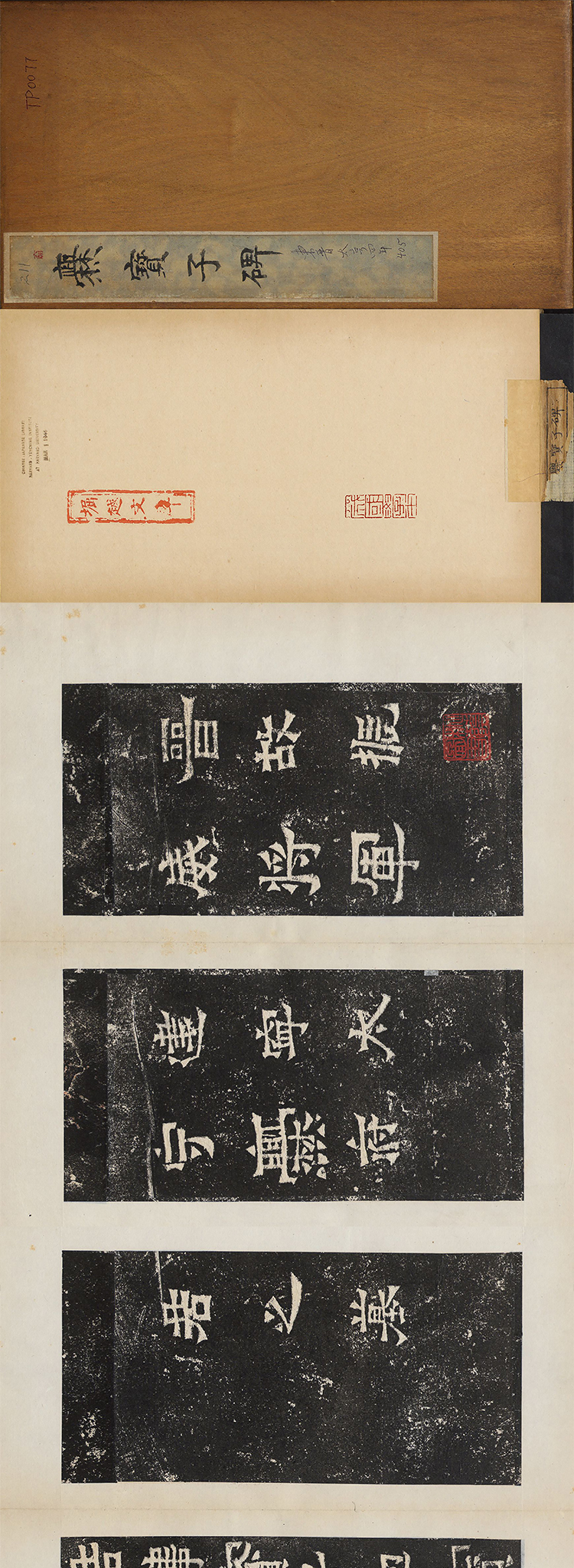

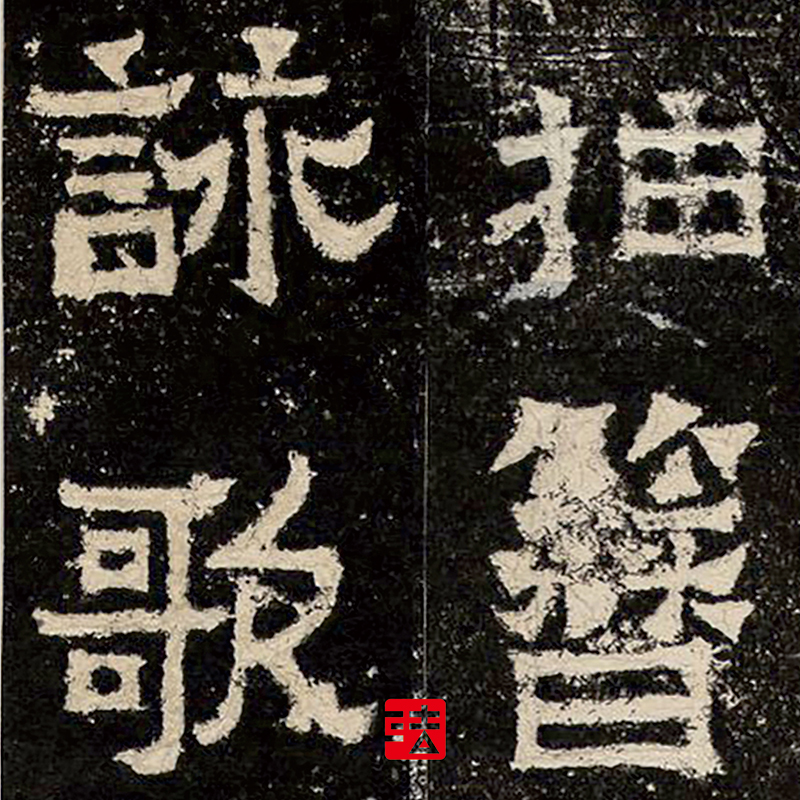

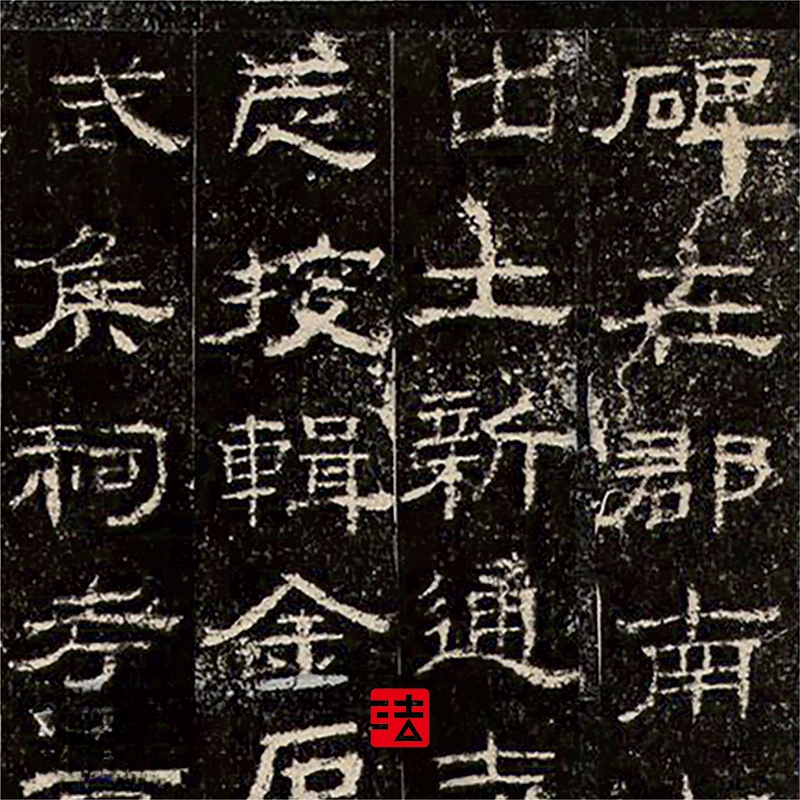

我们将《褚遂良枯树赋听雨楼本》、《散氏盘铭文故宫藏本》、《爨宝子碑初刻邓跋本》精确复制,作为极其重要的“法帖3.0”藏本以飨书友!请注意,“法帖3.0”出品是原汁原味、无限接近原件超精复制品,不是网上通行的严重调色的低精度图片印刷形态!

欲购专业级《褚遂良枯树赋听雨楼本》、《散氏盘铭文故宫藏本》、《爨宝子碑初刻邓跋本》超清复制件的书友,可点击下面商品卡,品鉴与激赏!