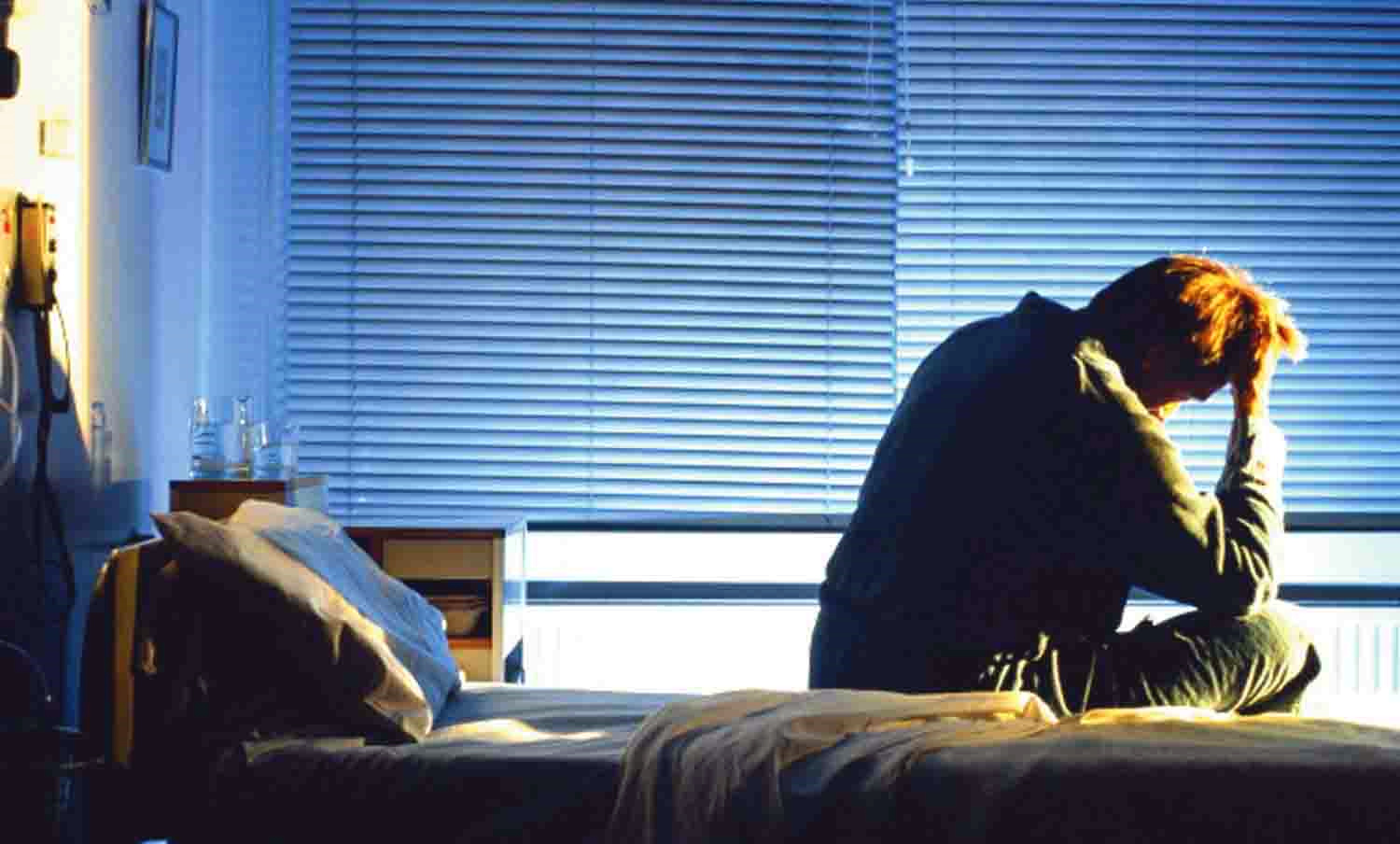

你有没有试过,明明一天忙得脚不沾地,晚上却翻来覆去睡不着?眼睛闭上了,脑子却像压根儿没下班似的,思绪乱飞,数羊也没用,听轻音乐也没用,一觉睡到天亮变成了奢望。

长期睡不好觉,身体就像老牛拉破车,疲惫不堪,脾气暴躁,记忆力也跟着下线。更别提那些还要带娃、上班、照顾老人的人,白天顶着黑眼圈上班像行尸走肉,晚上还要被失眠折磨,真是苦不堪言。

这时,很多人会想:要不我吃点安眠药吧?但又一想,安眠药会不会上瘾?会不会吃了以后醒不过来?会不会对身体有害?一边犹豫不决,一边继续失眠。

今天我们就来聊聊这个让无数人夜不能寐的问题:有没有那种不会上瘾、没有副作用的“安眠药”?答案是——有!但这些“药”不一定是你想象中的药,而是一种更安全、天然、科学的助眠方式。

睡不着,到底是哪里出了问题?

俗话说:“吃饭不香,睡觉不安,八成是心里有事缠。

”现代人失眠的原因五花八门:工作压力大、生活节奏快、电子产品用得多、饮食不规律、缺乏运动,还有更深层的焦虑、抑郁情绪作祟。

在医学上,失眠分为入睡困难、睡眠维持困难(夜里频繁醒来)、早醒、睡眠质量差四大类。根据中国睡眠研究会发布的《2023中国睡眠研究报告》,全国有超过3亿人存在不同程度的睡眠障碍,而其中大部分人并未得到有效治疗。

更糟糕的是,不少人因为实在熬不住,开始依赖安眠药。短期看似灵丹妙药,长期却像“温水煮青蛙”。有研究发现,苯二氮䓬类药物(如安定、地西泮)长期使用会导致依赖性,甚至可能影响认知功能,尤其是中老年人,更容易出现记忆力下降。

那怎么办?难道就这样天天数羊,数到退休?

真正的“安眠药”,其实藏在生活里

其实,在我们日常生活中,有很多非药物性的“安眠药”,它们安全、有效、不上瘾,甚至还能改善整体健康状态。

一位来自北京协和医院的临床心理专家就指出,“认知行为疗法、光照、饮食、运动等方式,在改善睡眠方面的效果,不亚于药物。”

我们一个个来拆解。

“认知行为疗法”:给大脑洗个澡

很多时候,我们的失眠不是身体睡不着,而是大脑不肯歇。比如你是不是经常躺在床上开始想:明天的会议怎么准备?孩子的作业检查了吗?房贷还差几期?越想越清醒。

认知行为疗法(CBT)就是教你怎么和自己的“碎碎念”大脑谈判。它通过改变你对睡眠的错误认知和行为习惯,帮助大脑重建“夜晚等于休息”的链接。

研究表明,CBT对慢性失眠的疗效甚至优于药物,并且没有任何副作用。2020年发表在《美国医学会杂志·内科》(JAMA Internal Medicine)上的一项系统评价发现,CBT能显著改善入睡时间、睡眠时间和睡眠质量,而且疗效持久[1]。

如果你家附近没有专业心理咨询师,也可以尝试一些免费的助眠APP,比如“CBT-i Coach”或“睡眠星球”,这些都是基于CBT原理设计的互动工具。

“光”也是药:早晒太阳,晚上好睡觉

你知道吗?我们身体的“生物钟”其实靠光来校准。白天不晒太阳,晚上就容易睡不着。

尤其是北方冬天,日照时间短,很多人白天窝在屋里不出门,晚上就像“白天没用完的电”似的,还在兴奋。结果越熬越晚,越晚越熬,变成恶性循环。

所以,每天早上出去走走,哪怕就十分钟的阳光浴,都能让身体“开机”更顺畅。研究发现,每天早晨接受自然光照20分钟,能有效提高夜间褪黑素水平,改善睡眠质量[2]。

而到了晚上,就要避免强光刺激,尤其是蓝光。刷手机、看电视、打游戏,这些屏幕都会让大脑以为“天还亮着”,自然就没法进入睡眠模式。

想睡得好?晚上八点后,家里的灯光可以换成暖黄色的,手机设置“夜间模式”,睡前一小时不接触屏幕,给大脑画个“句号”。

“吃”出一觉好眠:别让胃拖了后腿

俗话说:“胃不和则卧不安。”晚饭吃太多、吃太油腻、喝太多茶咖啡,都会让身体“忙活”到半夜,根本停不下来。

想要睡得香,晚饭要“轻清淡”,不妨试试这些助眠食物:

樱桃:富含天然褪黑素,是最接近“天然安眠药”的水果。

核桃、葵花籽、芝麻:含有色氨酸,能帮助大脑合成血清素和褪黑素。

牛奶:温热的牛奶含有色氨酸和钙,有助于肌肉放松。

燕麦片:高碳水,有助于胰岛素释放,提高血清素水平。

不过,也要因地制宜。比如在四川、湖南这类嗜辣地区,晚餐如果吃了很多辣椒,容易让身体“上火”,引发肠胃不适,影响睡眠。建议晚上少吃麻辣烫、火锅,可以尝试吃点清淡的米粥加小菜。

而在广东、福建等湿热气候地区,晚餐可以加入一些具有安神作用的食材,如莲子、百合、茯苓煲汤。

动一动,比“药”还灵

很多人白天久坐不动,晚上却满脑子跑马灯。身体动得少,大脑当然停不下。

适度运动是最被科学验证的助眠方法之一。《睡眠医学杂志》2022年刊登的一项研究指出,每周进行3次中等强度运动(如快走、慢跑、瑜伽),能显著提高睡眠时间和深度[3]。

不过要注意:睡前两小时内不要剧烈运动,否则反而让身体兴奋。可以选择一些舒缓的拉伸、瑜伽,配合深呼吸,像给神经“踩刹车”。

世界上的“冷门安眠法”,你了解几个?

除了以上办法,世界各地还有一些有趣又有效的助眠方式。

芬兰的“汗蒸助眠法”:在寒冷的芬兰,人们喜欢在睡前泡桑拿。高温促进血液循环,让身体彻底放松。研究发现,汗蒸后褪黑素水平上升,有助于深度睡眠。

日本的“森林浴”:不是洗澡哦,是指走进森林中,用五感感受自然。树木释放的“植物杀菌素”能降低皮质醇(压力激素)水平,让人更容易入睡。

西藏的“转经安神法”:藏区的人习惯在日落前转经、祷告,这种有节奏的重复动作和咒语,类似冥想,有助于身体和精神的同步放松。

这些方法虽看起来“冷门”,却都有科学依据支持。你不妨尝试结合当地的习惯,找到最适合自己的那一招。

睡觉这事,别靠意志,要靠方法

很多人以为“我就是意志力差,才睡不好”,其实不然。睡眠不是靠意志控制的,而是一个自然而然的生理过程。越是强迫自己“必须睡着”,反而越容易焦虑。

想要真正入睡,靠的是顺其自然+科学干预。你需要做的,不是“熬到自然困”,而是创造一个让大脑愿意休息的环境。

从认知行为疗法、日间光照、饮食调整、适度运动,到结合当地文化特色的助眠方式,每一种都是你通往好睡眠的“钥匙”。

结语:睡好觉,是最便宜的“长寿药”

失眠不是小事,它会慢性地伤害你的身体、情绪和生活质量。但好消息是,它也是可以被调理、被改善的。

我们每个人都值得拥有一场踏实的好觉。

如果你正在为失眠苦恼,不妨从今天开始,试试这些“没有副作用、不上瘾”的天然助眠法。用科学的方法,温柔地哄自己入睡,做一个好梦连连的“夜行侠”。

记住:睡眠不是奢侈品,而是你最基本的健康保障。