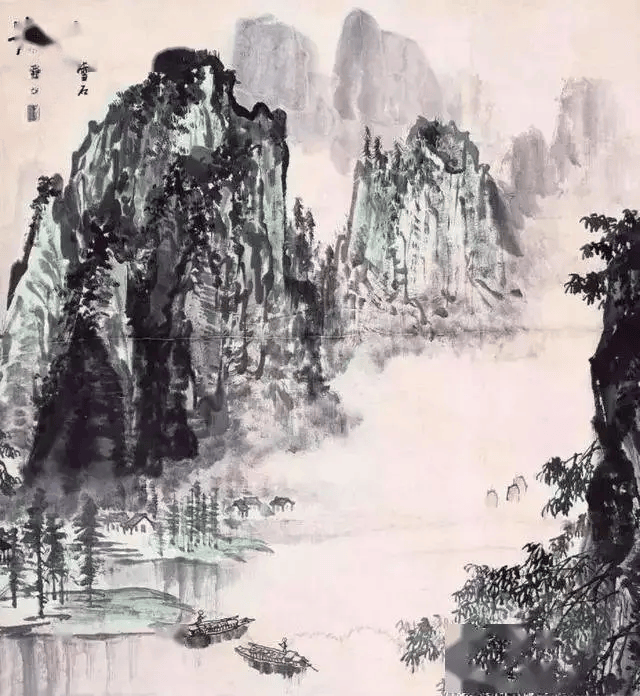

国画教程:山石皴法详细教程及解说,有你会的吗

山水画中山石常常是紧靠在一起的,而对于山石的画法也是极为讲究的,很多初学者就是没有弄懂山石的一些画法诀窍,所以很多时候觉得自己完成的作品有一定的缺失。现在我们就来看一下关于山石的画法。

01

山的外形可分为丘、壑、峰、峦、岗、岭、巅等,又有坡度起伏连绵不绝的形势或因朝晖夕阴,风雨云雾变化流露出来的自然美,故画山之前必先远观其势,然后再近看其质。山因地质的不同可分为水成岩、火成岩与变质岩等。

山石的质地不同,所表现出来的形态、纹理也不相同,通过中国山水画家累积数百年来观察与剖析的综合体验,逐渐发展出各种皴法,用笔墨线条来表现不同纹理的山水感受。

02

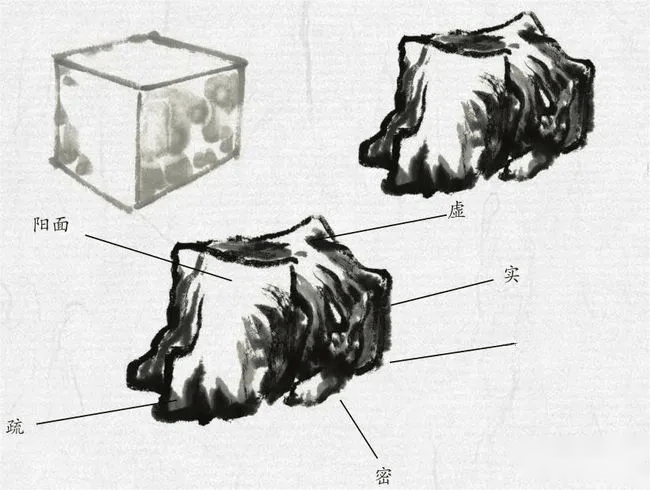

在谈到各种不同的皴法之前,先浅谈画石,石是山的局部;画石是画山的第一步,所谓“石分三面”就是要表现出山的凹凸阴阳,画出石块的立体感。

画石的步骤,大致可分成钩、皴(擦)、染、点,或再增加“提”的程序。

“钩”是用中锋或侧锋画石块的轮廓,确定其形状,钩的线条可依石的特征灵活运用。

“皴”是依山石的纹理以各种线条(或点)画出石头的质感或立体感,也可酌情用偏锋(笔腹)乾笔「擦」以加强其凹凸或质感量。

“染”是以淡墨大笔湿画石之暗面,待淡墨乾后再做第二次、第三次的渲染,直到感觉充分为止。

“点”是用浓墨或焦浓加苔点,若墨色的浓度够了就算完成。

若嫌不足,可用浓墨或焦墨依原有的钩、皴再“提”一次;提的线条并非依样重描,而要略相错开。先以较淡的墨钩或皴,后以浓墨提,可救可改,且提后较为浑厚,富有变化。

国画山石的半写意画法具体步骤为:

首先在动笔之前要准备好使用的工具、材料,在这里也就是要准备好毛笔、墨以及生宣纸等。其次在用具材料准备齐整的情况下开始进行绘画表现。

绘画表现具体为:先调好墨色(根据画面要求是深是浅),然后目测以及用手指在画面上简单的定一下山石所在的位置,在定好位置后开始进行表现。

在定好位置的基础上开始进行绘画,画时先用毛笔的中锋、拖笔、半侧锋以及逆锋勾画出山石的外轮廓,然后再用短的中锋线皴画山石结构,最后用毛笔的侧锋擦出山石的厚重感。至此,一幅表现山石的画面就已经完成。

03

皴法是表现各种石质纹络的主要手段;是中国画特有的绘画技巧和符号化的形式语言;它既具象,又抽象;它可以表现具象的山川地貌,画家也可以通过它表现自己特有的审美取向和精神气质;也是国画区别其他画种表现自然景观的主要特征之一。下面先为大家简单介绍几种皴法。

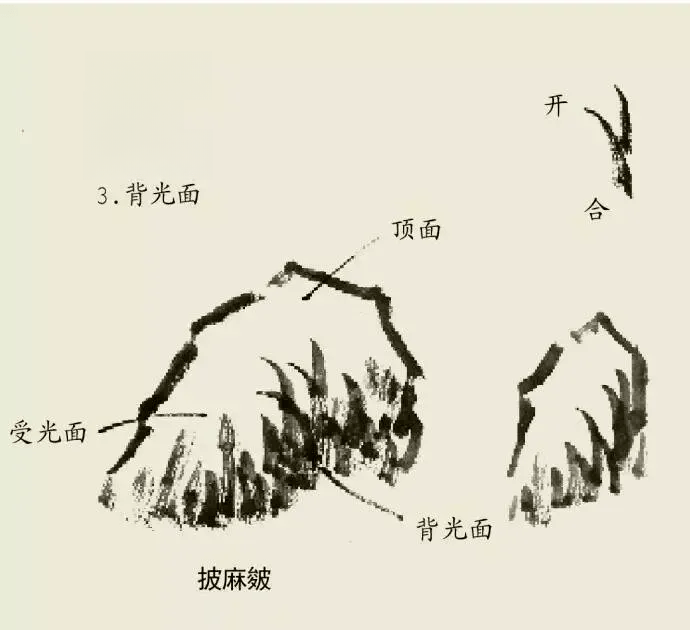

披麻皴——是国画山石的画法之一,王维、董巨是其画法的鼻祖,也是历代文人画所常用的画法。此法在表现江南丘陵山峦有其独到之处,元代黄公望,清代四王多用此法。

其画法要领:多用“中”“偏”锋(笔含水分要少),行笔时用笔肚走出飞白来,尽量做到空灵透气,笔笔清晰,切忌粘黏。也有高手用中锋画出“毛”而空灵之感,如元四家的黄公望,他的披麻皴多用中锋画成,难度甚大。

04

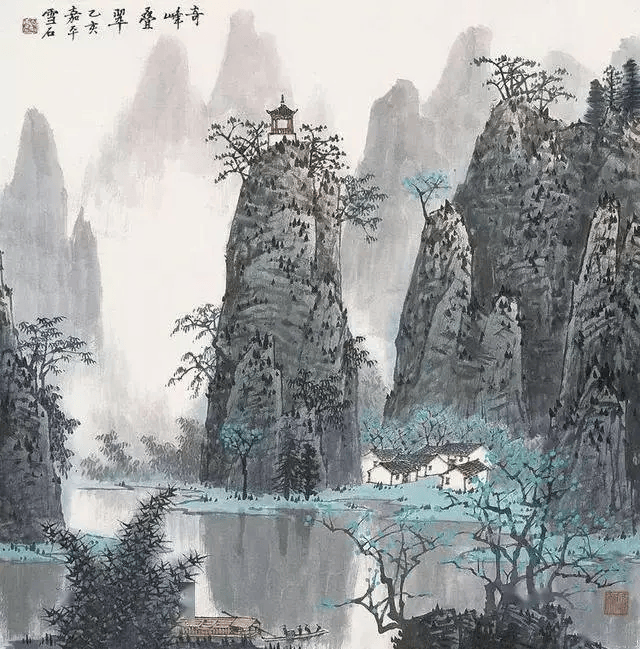

斧劈皴——是中国山水画皴法的主要方法之一,五代卫贤已初见苗端,成熟盛行于宋代。李成、李唐是其画法的大师,南宋时期的马远、夏硅也是其画法的杰出代表,明代的唐寅又有所变化和发展。新中国成立后,此画法又有所兴盛。

此国画山石的画法要领:中锋勾勒外轮廓线,侧峰皴擦渲染,也有高手在勾勒轮廓线时,与皴法巧妙结合,虚实相兼,变化多端。有人认为此法阳刚有余而韵味不足,其实不然,还是没有充分掌握其要领。

用此法切记:外轮廓线不能太“实”;要反复皴染,层层透气;必须与渲染相结合(不至于 太“干”太“燥”),在强化阳刚的同时,要画得润泽;建议最好用绢和熟宣纸来表现。

05

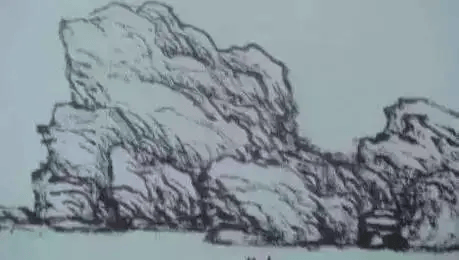

云头皴——是中国山水画常用皴法之一,一代宗师郭熙是其画法的开创者,北宋、南宋盛行一时,其后经元唐棣有所发展变化。此法主要表现黄河流域的丘陵山川,着重表现北方山水气势峥嵘、浑厚仓健之貌。

郭熙用此画法创作出许多千古绝唱的伟大作品,如:《早春图》、《关山春雪图》、《幽谷图》等。

其画法要领:画峰顶轮廓线时,中锋行笔,画山底轮廓时,拇指、食指、中指碾着笔管行笔,笔锋要有变化,不可仅用中锋画轮廓线,且多数地方不可一次画完,要反复描摹。

皴法多用侧峰画出,并要求湿笔画皴法,变化多端,这一点很难掌握,需常加练习方能做到。渲染时,一定要重点突出,不可平均施力,层次变化多,黑白变化明显。

此画法贵在浑厚,技法要求颇高,难以掌握,后人很少用此法(成本高-最好用绢本,作画时间长)。

图文来源于网络,版权归原作者所有,侵权必删!