特朗普最近又放话,说可以降低对华关税,乍一听好像要给中美贸易战降降温,但这葫芦里卖的啥药,明眼人都看得出来,这不是啥真心让步,而是想忽悠中国上谈判桌,签个对他有利的协议,中国压根不吃这套,直接回绝,摆明态度:想谈就得平等,不然再打几年贸易战也不怕,这场博弈,远没到收尾的时候。

文案|编辑:清

中美贸易战自2018年开打,至今已走过多个回合,美国单方面对华加征关税,涉及数千亿美元的商品,试图以此压迫中国在贸易规则上让步,中国则以对等关税和国内市场调整应对,力求减少对美依赖。

双方你来我往,全球供应链和市场格局都被搅得天翻地覆,就在外界以为这场博弈会继续僵持时,特朗普突然表示,愿意降低对华关税,这一表态来得蹊跷,时机也耐人寻味,美国国内通胀压力上升,消费者对物价的抱怨日益增多,而特朗普的连任压力也在加大。

但特朗普的提议远非无条件的,他明确提出,降低关税的前提是双方达成“公平的贸易协议”。这个“公平”,显然是站在美国的立场上定义的,协议的内容很可能包括中国大规模购买美国商品,尤其是农产品和能源,以缩减美方长期不满的贸易逆差。

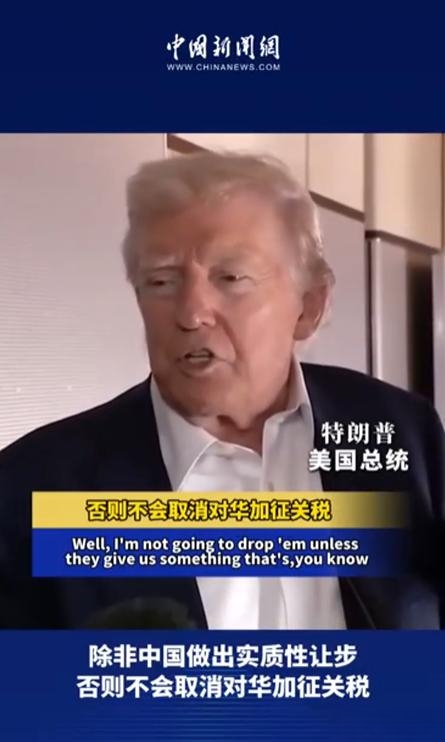

此外,特朗普还暗示,即便达成协议,关税也不会完全取消,而是会维持在比他上台前更高的水平,这种“让步”更像是精心设计的诱饵,目标是把中国拉回谈判桌,而不是真正解决贸易争端。

美国财长贝森特的表态进一步印证了这一点,他提到,美国并不寻求与中国经济脱钩,而是希望在未来两到三年内达成全面协议。这话透露了美方的底线:他们已经做好了贸易战再打几年的准备,但更希望通过谈判锁定对中国有利的规则。特朗普的“降低关税”说辞,不过是这场长期博弈中的一招棋,试图在舆论上占据主动。

特朗普的提议看似温和,实则暗藏玄机,他把降低关税包装成一种恩赐,而不是承认加征关税的错误。过去几年,美国对华关税导致全球供应链成本上升,美国消费者和企业也深受其害。按理说,纠正这一错误是美方应尽的责任,但特朗普却反过来要求中国先签协议。这种逻辑无异于把自己的问题甩锅给对方,试图通过谈判换取更多利益。

而且特朗普强调“公平协议”必须符合美国利益,暴露了其单边主义的本质,他多次抱怨中美贸易逆差,认定中国从中占了便宜。因此,所谓的协议很可能要求中国承诺购买数千亿美元的美国商品,甚至可能涉及技术转让、市场开放等敏感领域。这种条件显然不对等,因为它忽略了中国作为发展中国家的合理诉求,也无视双方经济结构的差异。

特朗普的提议还带有明显的威吓意味。他明确表示,如果中国不接受美方的条件,关税将继续维持高位,甚至可能进一步升级,这种“从实力地位出发”的态度,与其说是谈判,不如说是单方面施压。美国财长的表态也暗示,美方并不急于达成协议,而是准备好了打一场持久战,这表明,特朗普的“降低关税”不过是抛出的一块诱饵,试图让中国在压力下妥协。

面对特朗普的策略,中国选择了强硬回应。外交部明确表示,谈判必须基于平等、尊重和互惠,任何极限施压的做法都行不通,这一表态直接点明了中国的底线:不会在不平等条件下妥协,更不会为了短期缓解关税压力而牺牲长期利益,中国的拒绝,源于对自身实力和战略目标的清晰判断。

从资源禀赋看,中国拥有庞大的国内市场和完整的产业链,这为其应对贸易战提供了缓冲空间。过去几年,中国通过扩大内需、调整出口市场,逐步降低了对外贸的依赖,同时,中国在技术领域的投入也在加速,尤其是在芯片、人工智能等关键领域,自主研发的步伐不断加快,虽然短期内难以完全摆脱对美国高端技术的依赖,但中国显然在为长期自立做准备。

反观美国,尽管在高端技术领域占据优势,但其经济对低成本中国商品的依赖同样不可忽视。从服装到电子产品,中国商品在美国市场的份额短期内难以被其他国家替代,贸易战推高了美国国内物价,通胀压力让消费者叫苦不迭。随着节假日临近,美国零售商对供应链中断的担忧也在加剧,这种内部压力,可能成为特朗普政府在贸易战中的软肋。

在战略目标上,中美也有明显差异,美国希望通过贸易战重塑全球经济规则,巩固其主导地位。特朗普的谈判条件,无论是购买要求还是市场开放,核心都是让中国接受美国制定的游戏规则。中国则更注重维护发展权,强调在全球化中寻求平等合作,拒绝谈判,表明中国不愿在核心利益上让步,而是选择通过时间和实力换取更有利的博弈地位。

随着中国明确拒绝谈判,中美贸易战很可能进入一个持久战的阶段,短期内,双方都没有退让的迹象。美国可能继续通过关税和技术限制施压,同时寻求盟友的支持,构建针对中国的经济联盟,中国则会进一步优化国内经济结构,加速技术研发,同时深化与亚欧市场的合作,以对冲美国的影响。

从全球供应链的角度看,贸易战的长期化将加速产业链的区域化趋势,过去几年,不少企业已经开始将生产基地转移到东南亚或印度,但这些地区的基础设施和劳动力素质短期内难以媲美中国。因此,中国作为全球制造业中心的地位仍将维持一段时间,美国企业若完全退出中国市场,成本和效率的损失可能难以承受。

技术领域将是未来博弈的焦点,中国在芯片等领域的自主研发需要时间,但一旦取得突破,将显著削弱美国的制裁效果。反过来,美国的技术封锁也可能促使其盟友重新审视供应链安全,部分国家可能不愿完全追随美国,这为中国争取国际合作提供了空间。

对美国而言,持久战的挑战在于国内支持的可持续性,消费者对高物价的不满、企业对供应链中断的抱怨,都可能转化为对特朗普政府的政治压力。相比之下,中国的决策机制更具连续性,国内舆论对贸易战的支持也相对稳定。这种不对称的耐力,可能决定双方在未来博弈中的表现。

中美贸易战的故事还远未结束,特朗普的“降低关税”提议,不过是这场博弈中的一个插曲。中国的强硬回应,则标志着双方进入了一个更考验耐心和实力的阶段。未来的走向,取决于双方在经济、技术和国际合作中的表现,而时间,可能会成为决定胜负的关键。