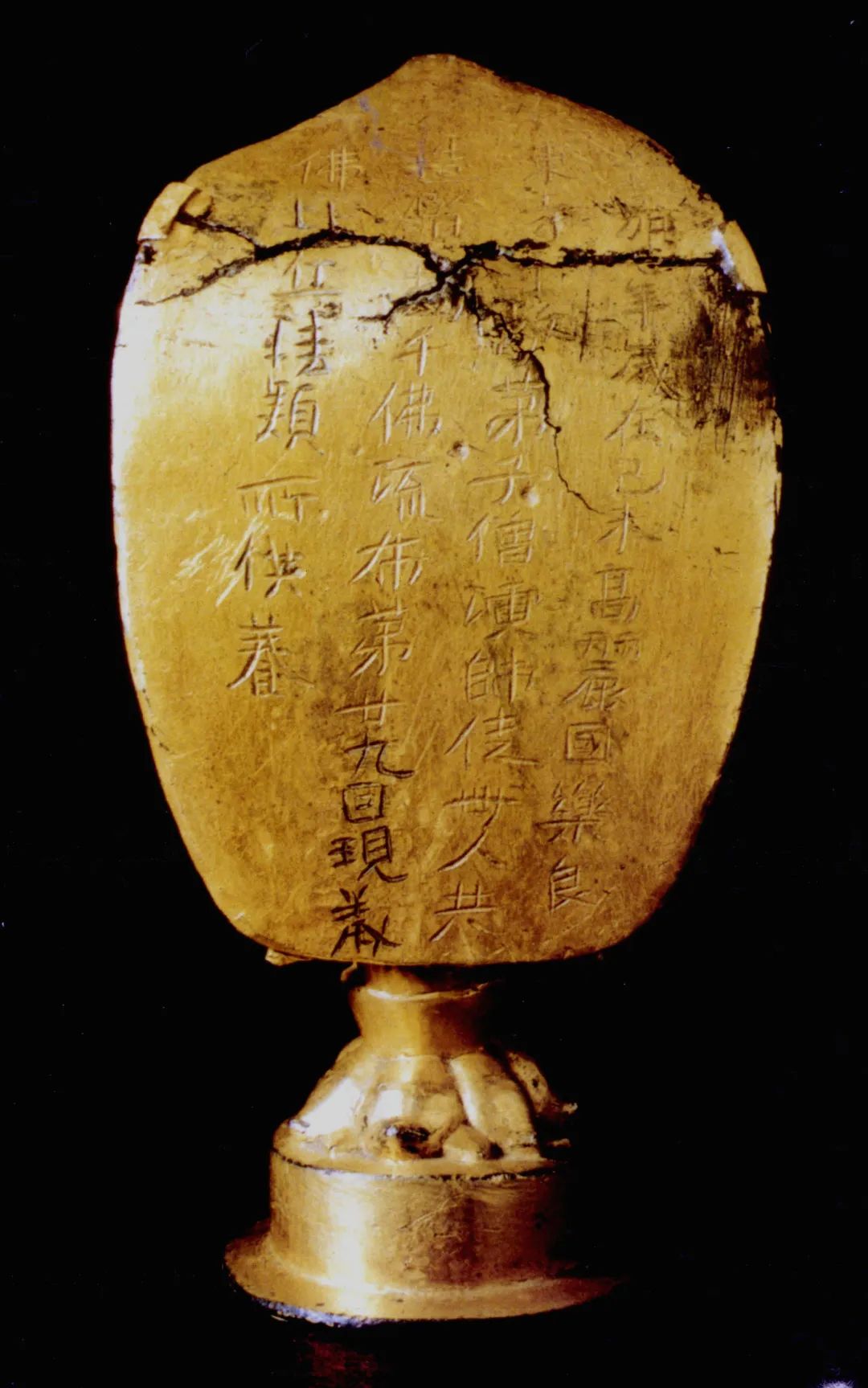

图1 延嘉七年佛立像

山东地区与朝鲜半岛历史上文化交流密切,中国北朝时期佛像也与朝鲜半岛的佛像样式有着千丝万缕的联系。中国与朝鲜佛像在样式上呈现的共同性,其背后的深层文化背景已另有学者从文化史的角度上论述,本文只截取中国北朝时期即相当于朝鲜三国时代双方佛像样式上的异同略抒管见。

发现于庆尚南道宜宁郡下村里的延嘉七年 (539年)金铜佛立像(图1),是高句丽时代金铜铜佛像的首屈一指之作(高19.2厘米,韩国国立博物馆藏,国宝119号)。佛像光背后有刻款48字:

延嘉七年岁在己末,高句丽国乐良东寺主敬,弟子僧演,师徒卌人共造贤劫千佛流布第廾九因现岁佛,比丘招颖所供养

乐良即乐浪,汉武帝所建郡,治所在今平壤市南。发愿文为乐浪东寺主持敬氏和弟子僧演等师徒四十人共作劫贤千佛,此为第二十九尊,可推想当初造了许多。延嘉七年,是高句丽的逸年号,学者一般多推断为公元539年,恰当中国东魏兴和元年,以样式分析,是很合理的。

此像为大莲瓣形光背,外形迂缓有力,光背上阴刻绵密的火焰纹,遒劲有力。释迦佛着褒衣博带式大衣,衣领突起,大衣正面衣纹呈V形阶梯状,起伏深刻,大衣下摆向两侧外扬,立体感很强。释迦佛右手作施无畏印,左手作予愿印,施予愿印的左手,其无名指和小指屈向掌心,食指和中指并拢。足下承高莲肉覆莲瓣圆台座,整体造型一望而知仍属北魏晚期造像样式。

图2 孝昌二年铜佛立像

现藏日本京都藤井有邻馆的北魏孝昌二年(526年)铜佛立像(图2), 此像从发愿文上看不出制作地点,但形式上是光背宽阔、饱满的覆莲瓣、圆形的莲台、从光背两侧残留的方孔可推知原来嵌有二菩萨,这些都是山东地区佛像的特点,可推知此像可能产自山东。此像和延嘉七年像的大衣衣纹构成极为近似,特别是大衣领部下垂的U形部分起伏很高,胸腹部的衣褶呈V形突起,下摆向两侧外扬的角度和手法,二者都有共同性。注意这两尊像的施予愿印的左手,无名指和小指屈向掌心,食指和中指并拢的手势完全一样。可以看出,高句丽延嘉七年像的佛像形式在某种程度上受到了山东地区北魏时代佛像的影响。

图3 太和十七年曹党生造弥勒像

与延嘉七年像样式较为接近的还有北魏太和十七年(493)曹党生造弥勒像(铜鎏金 高23.5厘米 日本私人收藏 )(图3)发愿文为:

太和十七年五月九日高阳县人曹党生自为身己,敬造弥勒一躯,愿居家眷属,见世安隐常与佛会

高阳县在今山东淄博县西北。

这两尊像的光背外形角度基本近似,光背上阴刻卷云状的火焰纹 ,光背与台座在佛像脚部明显分为两部分,脚下踏饱满的大覆莲、圆柱形加唇边式底座。从上举的孝昌二年(526年)铜佛立像和曹党生造弥勒像与高句丽延嘉七年像相较,可看出,高句丽延嘉七年像的基本构造脱胎于山东佛像 。

图4青州的石雕佛立像东魏-北齐

山东地区以青州为中心流行的北魏到北齐时代的一佛二菩萨像,不论是石雕还是铜铸,多是佛身与台座明显地分成两部分,佛足下呈圆锥形榫茆,与覆莲方台座或圆台座组合成一体。佛、菩萨共同包容在一个大光背之内,两侧的菩萨立像位于光背最外侧,犹如悬在空中的样子。(图4)此种佛像的组合形式,尤其是光背下部底边中部向内凹的独特外形,据大量出土佛像可看出,是最早出现于北魏晚期的以山东青州为中心包括周边临胊、诸城等地北魏至北齐时代的佛像流行样式。

图5天保五年观音立像

北朝时期的金铜像在河北等地区也曾大量制作,从至今遗留的像例看,不论佛还是菩萨,基本上是独尊的立像或坐像,两侧一般没有二菩萨的配置。北魏时的光背的底边是与地面平行的,东魏和北齐时光背的底边变化为逐渐向上向上收拢, 极少见到底边内凹、两侧下部成弓形状的。这也成为北朝时山东青州派与河北中部地区佛部像形式的主要区别之一。(图5)

图6 成僧造佛立像北魏

这种背光两侧下沉形式的铜佛像最早之例是成僧造释迦三尊像(高27.1厘米、日本藤田美术馆藏),发愿文为:

太和□□□□十七日,齐州魏县□□□佛弟子成僧……七世…现在居家大小造释迦像。□愿使常见诸佛说法,众恶不作,所愿……敬□心供养

此像笔者在《中国历代纪年佛像图典》中录为“太和六年”,从造像风格判断, 太和六年显然有误,褒衣博带式大衣不可能在此时即已出现,此像应是太和晚期490年以后至500年以内之作,李玉珉女士已指出其误。齐州魏县的具体位置待考,然在山东境内无疑。(图6)

图7 景囗四年阿弥陀三尊金铜像

景囗四年阿弥陀三尊金铜像 背面

主尊着褒衣博带式大衣,身旁的二菩萨似悬于大光背两侧、光背底边内凹、两侧下部成弓形状、圆形加唇边的覆莲座等等,是典型的山东青州派佛像样式。从目前山东各地发现的带纪年铜、石造像上,还没有发现早于太和□年成僧造释迦三尊像的这种样式,是山东地区此种形式的最早有太和纪年之例。推断这种形式的形成较此像应该还要早,以河北地区在太和初年制作的多尊尺寸高大,造型精美、金色辉煌的金铜佛像相比对,山东地区起码应在太和初期即已出现了。

稍晚于延嘉七年像的有黄海道谷山郡出土的景囗四年阿弥陀三尊金铜像(高11.5厘米,国宝85号,韩国私人收藏),此像为所谓一光三尊式,(图 7)光背后有铭文六十八字:

景囗四年在辛卯比丘道囗共诸善知识那娄,贱奴阿王阿琚五人,共造无量寿像一躯。愿亡师父母生生心中,常值诸佛,善知识等,值遇弥勒,所愿如是,愿共生一处见佛闻法

年号不明,据韩国学者推断为公元571年(高句丽平原王) 比丘道囗造阿弥陀如来。

此像仍为大莲瓣形举身光背, 光背上铸三小化佛,变形的夔龙火焰纹,仍有中国北魏太和(477-499)时佛像光背火焰纹的遗风。光背外形与上述的成僧造释迦像也颇为近似。主尊阿弥陀佛为磨光肉髻,面型方圆,大衣的领部下垂成U形,领褶宽厚,向前方突起,体躯饱满,立体感很强,系单独铸造然后用榫组合在光背上,但二胁侍菩萨为浮雕形铸于光背。样式上相当中国北魏晚期到东魏时代。此像的构造也是佛身与台座分体构成,佛足下为圆锥形榫,当年应是嵌合在覆莲座内。此像的显著特点是如前述的成僧造释迦三尊像那样,光背两侧下端下沉,使两菩萨处于悬空的状态,我所谓的山东青州派佛像的形式,在这尊佛像上也得到了充分体现,可体察出这尊像是以山东佛像为范本而制作的。

图8 癸末年宝华造佛立像

收藏于韩国涧松美术馆的癸末年宝华造金铜三尊佛立像(高17.5厘米,国宝72号)也为一光三尊式像,光背后有铭文:

癸末年十一月一日宝华为亡父赵口人造

仅此数字,此像不知朝鲜三国的何国所造,秦弘燮认为癸末与百济威德王十年相当,即公元563年所造,出土地不明。(图8)

此像主尊的磨光肉髻,腹前的几道V形突起的衣褶和两侧飘出的大衣下摆,都和延嘉七年立像以及景口四年像样式颇多接近,如上述二菩萨像呈两侧外悬状的背光和覆莲圆柱形台座形式,与成僧造释迦三尊像的构思相同。

图9 诸城出土佛立像 北齐

山东诸城1978年出土了多尊北朝铜佛造像,内中有一尊一佛二菩萨鎏金铜像。(高33.5厘米)从风格分析,应是东魏至北齐时代的公元550年左右之物,(图9)略早于上述癸末年宝华造佛立像。主尊为褒衣博带式大衣,两侧是合掌的二菩萨,宽阔的大光背,光背上刻绵密的火焰纹。圆形的覆莲式台座,莲瓣为素面。无论是整体框架还是细部构成这二尊佛像都极为近似。整体上看,诸城的佛立像更为饱满有力,光背形式宽厚雄健,台座较低,造型厚重,时代应较癸末款立像稍早。而癸末年宝华造像相对光背较后者稍显高瘦,覆莲圆座呈圆柱形,时代要晚于诸城佛立像。

将诸城的这尊像与景囗四年阿弥陀三尊像比较也有颇多近似之处,依然是前面所指出的光背的外形以及二菩萨的外悬形式,光背上的三个小化佛也是意趣相同。

图10 天平四年石佛立像

癸末年宝华造像也与现藏东京大学文学部的一尊东魏天平四年( 537)石雕佛立像( 46×28.5厘米、系日本考古学家关野贞本世纪初在山东曲阜收集 )在样式上大同小异,此像为一佛二弟子,光背上方为二龙,二弟子站立于莲叶上,是典型的山东佛像样式。(图10)

两像相比较可发现(虽然东京大学像为石雕)主尊均为磨光肉髻,大衣领口部的开张下垂角度和向前突起的厚度上也几乎一致,两肩部和上臂部均有几道放射性衣纹,大衣下摆向两侧飘出的角度等等都极为接近。

前述的景囗四年阿弥陀三尊金铜像尽管台座失落,但佛立像大衣衣褶构成也与诸城的一佛二菩萨像的佛立像极为近似,褒衣博带式大衣的领口突起形式以及大衣下摆外扬的三角形二者也颇为近似,尤其是大光背的外形轮廓、头光背和身光背组合形式、光背上密集的火焰刻纹、浮雕的三尊小化佛等等无论从形式上还是构思上都如出一辙,相似乃尔。

图11 郑致远造佛立像

还有现藏于扶余博物馆郑致远款的金铜佛三尊立像(高8.5厘米、宝物196号)因形体较小,故背光与台座为一体铸成的,但无论外形上还是细部手法都与诸城出土的佛三尊像大同小异,台座尽管刻画稍显简略,以阴刻线表现覆莲瓣,莲座呈所谓馒头形,整体上与山东的北齐佛像大同小异。(图11)

图12 诸城出土佛立像北齐

除了一佛三尊像,山东地区还流行菩萨三尊像,如诸城博物馆藏观音立像(北齐、高32厘米)仍是二菩萨呈两侧悬空式,圆覆莲座,与一佛二菩萨像的外形与构成相同。(图12)

图13 湖岩美术馆藏菩萨立像

类似这种构成的有韩国湖岩美术馆收藏的一菩萨二弟子像,仍是弟子悬于光背下端两侧,光背瘦佻,覆莲座呈高隆起的所谓馒头形,与上述诸城的观音立像相较,更为秀美,时代略晚于诸城像,可推知是三国时代末期的公元580年左右之作。(图13)

注意上述诸尊朝鲜三国时代佛、菩萨像的施予愿印的左手,其无名指和小指屈向掌心,食指和中指并拢,此种手势据秦弘燮氏观察是高句丽和百济佛像的共同特征。实际上山东地区的佛像此种手印颇为常见 ,例如上述诸城出土的佛立像和观音菩萨像的施予愿印的手势即如此,综上分析山东佛像对朝鲜的影响,此手势无疑也是随着山东佛像携裹而来的诸种细节之一。

上述的几尊朝鲜三国时代的金铜佛像与山东佛像相比较,可以看出,6世纪朝鲜半岛佛像的一招一式都与山东佛像存在着血肉关联,有些金铜像的形式明显的是从山东的佛像样式接受而来的,有的佛像上青州派色彩还较浓厚。

尽管如此,并不能说,朝鲜半岛的佛像可以等同于山东佛像。实际上朝鲜佛像自身的特点还是明显的,即使没有铭文和出土地点做依据,稍加注意,也还是可以分辨出来的。纵观三国时代朝鲜佛像,相较于中国佛像,普遍光背外形上更为秀美,佛、菩萨的脸型略微清瘦,刻画精致,面含笑意,表情较中国佛像似乎恬静内省。特别是对圆柱形覆莲座更为偏爱,除此之外,几乎看不到别的形式的台座,圆柱形覆莲座较之中国佛像的台座也略微高瘦。诸如此类的细微不同,背后实际上仍是各自民族的内在气质和审美观的差异所体现的结果。

注释略

原载《中原文物》2007-6。转载自南山供秀。