4月是世界读书日所在月,活动多,事也多,4月读了11本。

分类大概如下,加星号※的3本为重点推荐:

人物传记类:

①齐白石照相记

②第一等好事 : 北大学者书房 第二辑

③张元济的生平与事业: 从清代改革家到二十世纪出版家※

历史文化类:

④灞桥折柳 : 中国古代行旅生活

⑤微相入 : 妙手修古书

⑥大匠天工 : 样式雷笔下的皇家园林

⑦科举1300年※

⑧信仰与利益之网 : 僧侣、海商与中日交流

⑨鸟类启示录: 一部文化史※

文学类

⑩黑夜的狂欢

⑪对影 : 围绕母亲的故事

每本书的详情如下:

①《齐白石照相记》

推荐指数:★★★☆

在大众的刻板印象里,齐白石是个对照相颇为抵触的老人。这种印象很大程度上源于民国文人王森然的相关记载,以及齐白石晚年公然挂出的“不照相、不画像”告示。实际上齐白石留下不少照片,如今可见其在民国时期的照片有近两百张。齐凯老师分门别类精细入微地整理了这些白石老人照片,著成这本精彩有趣的书。

这是一部以齐白石为轴心关于“看见”与“被看见”的全景大展。齐凯用镜头碎片拼贴出一个趋近真实的齐白石:他狡黠又质朴,孤僻又渴望认可,既是艺术大师,也是在时代洪流中艰难求生的普通人。“研究照片的乐趣,在于它能让我们触摸到历史的温度。”在这个图像泛滥的时代,我们习惯了用照片记录生活,却常常忽略了照片背后的故事。齐凯的这本书,让我们重新审视照片的力量,它是瞬间的定格,是时代的见证,更是艺术家灵魂的投影。

②《第一等好事 : 北大学者书房 第二辑》

推荐指数:★★★

学者的书房内外,总有看不见的起伏和精彩的故事。这本书收录了16位北大学者的书房故事,从历史学家罗新的行走书斋,到法学家章永乐的“半渡”读书会,从化学家李彦的灵感实验室,再到“思想者”贺桂梅呼唤“人文学想象力”的空间。

清代学者刘熙载说:“书者,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰:如其人而已。”在这里,每一间书房都是一部未完成的学术自传,每一本书架上的典籍都是一段跨越时空的对话。

即使在人工智能迭代的今天,阅读的形式已经在悄然发生着变化。阅读会被取代吗?人类认知会被脑机接口重塑吗?文化传承会被数字化保存取代吗?带着这些问题阅读这本书会收获来自北大学者的精神支撑。未来如何,很难断言,但正如哲学家杨立华老师在序言中所说:“至少到目前为止,阅读仍是人类精神传承最重要的途径。”

③《灞桥折柳 : 中国古代行旅生活》

推荐指数:★★☆

可以窥见古人“在路上”的生存状态。但其局限同样明显:当行旅生活被拆解为“食宿交通”的标准化清单,那些个体的恐惧、期待与幻梦便悄然消散在史料堆砌中。感觉这书是把资料卡片一股脑倒进了榨汁机,兑水搅拌出来的。很像博物馆义务讲解员的扩音器,循环播放着初中历史课本里的基础常识,偏偏还要披着考据学的貂皮大氅。

更荒诞的是装帧:巴掌大的开本活非常不好翻。当然内容是及格。但这个主题写一篇论文足够了,实在没必要攒成这本书,还煞费苦心搞各种特装去营销。这本书的真正意义在于提示更多可能性——当我们在高铁上刷手机订酒店时,是否想过:那些揣着木屐、背着柳枝的先人,如何在跋涉中定义自我与世界的边界?这个问题的答案,可能需要更勇敢的史学想象来书写。

④《微相入 : 妙手修古书》

推荐指数:★★★☆

“微相入”出自北魏贾思勰的《齐民要术》。原文为“书有毁裂……裂薄纸如薤叶以补织,微相入,殆无际会”。就是说,撕出如薤叶般窄小的纸条,用以修补书中断裂的部分,补纸与书页粘接、微微相搭,修补痕迹难以察觉。这一描述精准地体现了补纸与原书页交叠时那种精细入微的状态,与当今文物修复理念中所倡导的修旧如旧和最小干预原则相契合。

可以看出古籍修复师王岚选择《微相入》作为自己作品名字,有着深厚的寓意,这不仅可以代表古籍修复这门技艺,也是王岚老师自己的职业定位与操守。这本书最具感染力之处,在于将技艺上升为生命叙事。这种精神传承,让修复不再是小众技艺,而是文明存续的基因工程。当我们在博物馆惊叹于典籍的“重生”时,或许更应记住那些在修复室里与时光角力的匠人们,他们用手中的刀笔,为我们架起了通往文明深处的桥梁。

⑤《黑夜的狂欢》

推荐指数:★★★

6篇小说,聚焦于“疲惫”,探讨孤独、希望、救赎等主题。韩江所截取的是生活中一个个动态片段,去往丽水车上的正善,黑夜中奔跑的仁奎,在动态中去捕捉主人公闪回的思维。以此勾勒出在生活泥沼里的挣扎的人,展现人性的复杂与坚韧。韩江要表达的不是苦难本身,而是人们在生活重压下的生存、逃离与自我承受。除了对人性黑暗面的挖掘,更多的是在表现困境中的挣扎与突破。

韩江的文字,像是电灯甚至蜡烛发明前的黑夜,黑得没有一丝余地,昏天黑地中人是孤独的、痛苦的甚至是恐惧的。但不是只有人可以造出光明,韩江的文学世界里,也有星光、有月光,也可以熬过黑夜看到明天的太阳。她笔下的每个人,都没有放弃生而为人的希望,都在追寻着属于自己的自由与光明,哪怕身处黑暗之中,依然有一丝微光可循。在压力之后,是生命力的蓬勃,是对抗命运的勇气。

⑥《大匠天工 : 样式雷笔下的皇家园林》

推荐指数:★★★☆

样式雷家族坚守“三不原则”——不窃前人旧法、不违天地之理、不夺工匠之志——贯穿雷氏八代创作。雷发达曾因修改师父遗稿向江南工匠行谢罪礼;雷家玮在主持清东陵工程时,坚持为参与建造的563名工匠刻名立碑。这种对技艺传承的敬畏、对劳动者尊严的捍卫,让“样式雷”超越匠作范畴,升华为一种文化伦理。由此,书中所记录的已经不单单是一张张图纸,而是中国工匠精神的深层结构。1860年雷景修写下“营造之术,不在土木,而在心传。”

样式雷家族八代人的执着,不仅守护了紫禁城的金瓦红墙,更维系着中华文明对“工匠精神”的终极信仰。“一家样式雷,半部建筑史”当我们在故宫斑驳的梁枋间寻找岁月痕迹时,或许更应凝视那些烫样上细如发丝的标注——那里藏着真正的文明史诗:没有帝王将相,只有无数匠人在时光长河中,以一斧一凿定义着美的永恒。

⑦《科举1300年》

推荐指数:★★★★☆

皓首穷经一辈子,只为这一天鲤鱼跃龙门。科举制度对中国人来说,真的很难评价。他是寒门学子突破阶级几乎唯一的合法途径。他也是锁死士人创造力的帮凶。这本书用通俗易懂的语言、生动有趣的故事,讲述了1300年间科举路上的酸甜苦辣,得以一窥古代读书人那充满挑战与机遇的科举之路。科举制度虽然在1905年被废除,但其影响却并未随之消散,反而如同一股暗流,在现代社会中依然涌动。科举制度的历史并非只是一部简单的制度演变史,它背后隐藏着无数生动鲜活的故事,涉及到社会的方方面面。这本书的价值不仅在于它为我们呈现了科举制度的全貌,更在于它引发了我们对历史和现实的思考。

⑧《对影 : 围绕母亲的故事》

推荐指数:★★★

这注定是一本口碑两极化的书。虽然是为追忆母亲而作的七篇小说,但这本书绝非单纯的回忆录,而是通过虚构与现实交织的手法,在文字中撒下了一张网,他试图打捞起那个既熟悉又陌生的母亲形象,一个冲破社会规训与家庭羁绊,坚持追求艺术家人格的女性形象。而这一看不出现实与虚构界限的形象,某种程度上就是远藤周作信仰道路上最初的引路人。

书中的母亲,并不仅仅是远藤周作的母亲,只是一个模糊的幻影而已。也许正是因为这种“亦真亦幻”的写法,让这本书很容易被看作是远藤周作对母亲的回忆和评价。但我认为这不是远藤想要表达的,书中确实有对母亲的追思,而远藤真正的主旨则在“我”与“母亲”的关系,与家庭的关系。可以说,《对影》是一部关于人生、信仰和家庭的反思录。

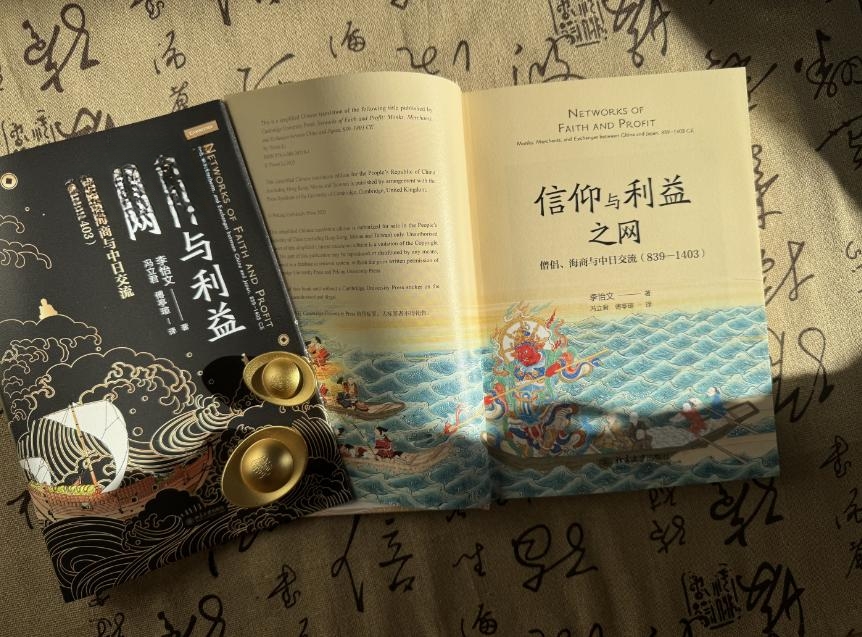

⑨《信仰与利益之网 : 僧侣、海商与中日交流》

推荐指数:★★★☆

839年藤原常嗣率领第18次遣唐使团返回日本。使团中的僧人圆仁本计划随使团归国,却因种种原因滞留大唐九年,经历了唐朝的灭佛运动等事件,最终于847年成功返回日本。这本书即以圆仁和尚为开端,整理了从839年最后一批遣唐使回国到1403年日本足利义满幕府与明朝永乐大帝正式恢复官方朝贡贸易,两国的官方外交重启。

这近600年时间的中日民间交流活动。书中提出了“宗教-商业”网络概念,对中日两国在交流中态度转变的分析,如日本僧人在不同时期对中国态度的变化,以及中国朝廷对日本的不同反应,都有丰富的呈现。不管是对历史,还是对当今,人们往往容易先入为主,或者过于依赖官方层面信息而一叶障目。这本书所关注的是被历史遗忘的角落中,那些平凡而伟大的人物如何通过信仰与利益的纽带,促进了中日两国之间的交流与合作。

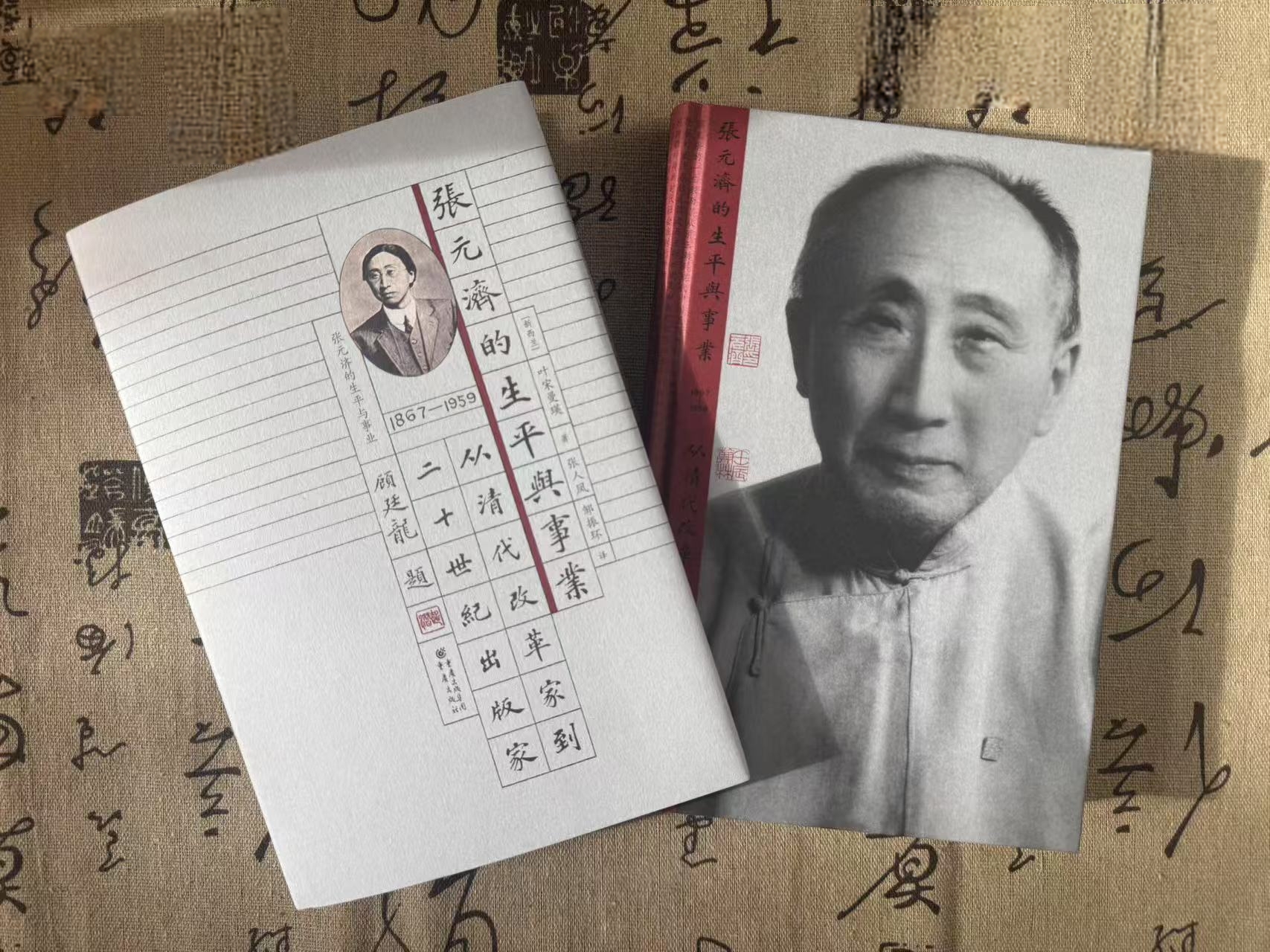

⑩《张元济的生平与事业: 从清代改革家到二十世纪出版家》

推荐指数:★★★★☆

作者广泛搜罗历史文献、档案资料与书信日记等。详尽记录张元济从名门出身接受传统教育,踏上科举路成为翰林院庶吉士,投身戊戌变法失败后南下,先后任职南洋公学译书院与商务印书馆,在商务印书馆缔造辉煌,抗战时坚守气节,直至新中国成立后继续为文化事业添砖加瓦的全过程。尤其在商务印书馆的经历,细致呈现其改革期刊、广纳贤才、出版名著与古籍、建东方图书馆等举措,反映当时文化出版业发展态势。同时,书中大量引用张元济书信、日记、奏折等一手资料,提升可信度,让读者直观感受其思想情感与家国情怀。

这本书在人物刻画上非常出彩。张元济极具远见卓识与创新精神,戊戌变法时敢提激进建议,主持机构时推动业务创新。他社会责任感强烈,认定文化教育是提升国民素质、实现国家现代化的关键,一生为此奔波。书中诸多细节彰显其高尚人格,他公正无私,拒绝任人唯亲;尊重知识与人才,平等对待各阶层人士,与夏瑞芳的毕生合作便是例证。这本书不仅是张元济一个人的传记,更是中国近代历史变迁的写照。张元济的一生,以非凡的智慧、坚定的信念和顽强的毅力,在时代的洪流中勇立潮头。

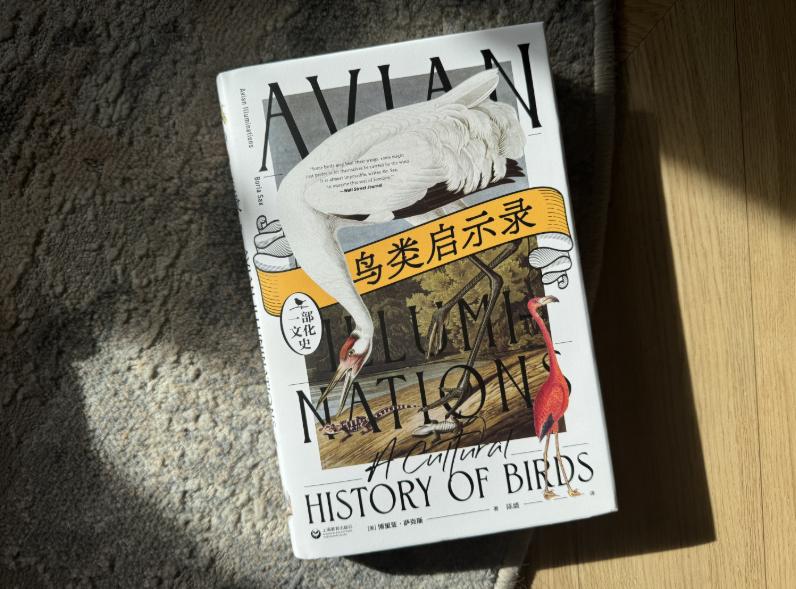

⑪《鸟类启示录: 一部文化史》

推荐指数:★★★★☆

这本书呈现了一个丰富多彩的鸟类世界,鸟类不仅是自然界中灵动的生命,更是人类文明进程中不可或缺的一部分。它们在神话传说中,是连接人类与神灵的神秘使者,承载着人类对未知世界的向往与敬畏;在宗教象征里,成为神圣与世俗沟通的桥梁,传递着信仰的力量;在历史长河中,见证了人类社会的变迁,映照出不同时代的观念与文化;在艺术领域,激发了艺术家们的创作灵感,成为绘画、文学等艺术形式中永恒的主题 。

我很喜欢博里亚·萨克斯在书中所写的一句话——“观看一只鸟,看着看着你就成了一只鸟。”

当我们习惯了用人类的眼睛去看世界,世界不过在工作和生存之间。或许可以尝试去观察一只鸟,插上翅膀,像鸟一样飞向更广阔的天空,去接近云,去享受风,去做一个自由自在的精灵。