一、血色山谷:恐袭揭开历史伤疤

2025年4月22日的帕哈尔加姆山谷,本该是克什米尔春日旅游的黄金时节。然而随着自动步枪的扫射声,26名游客(含25名印度公民与1名尼泊尔公民)倒在血泊中,鲜血染红了这片争议之地。这场25年来最严重的针对平民的恐袭事件,如同火星溅入火药库,瞬间点燃了南亚次大陆的危机引信。

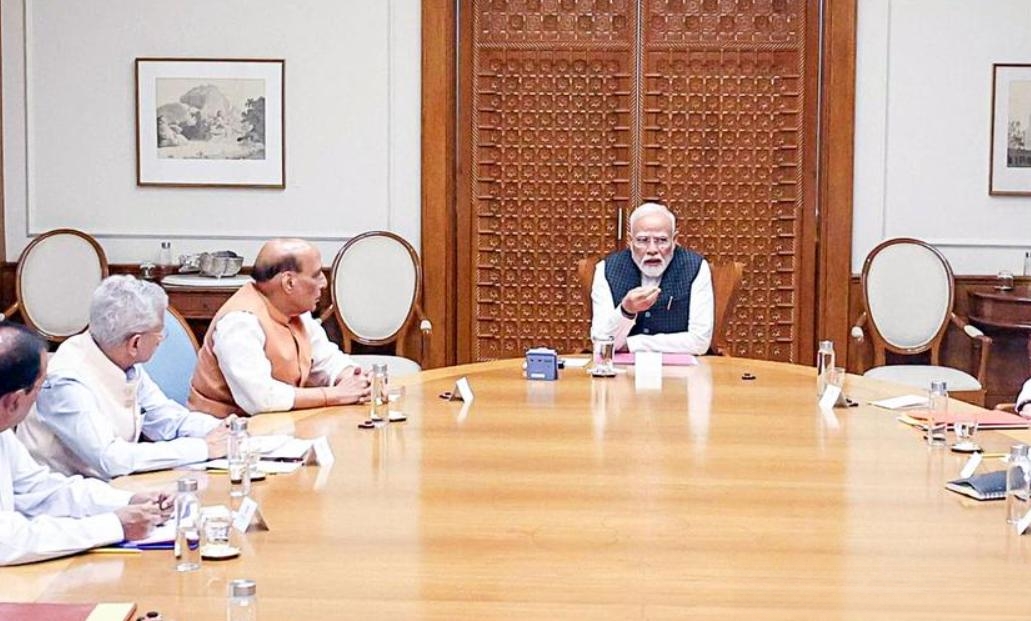

袭击发生后,"克什米尔抵抗运动"迅速认领责任,但印度安全部门直指其背后是巴基斯坦支持的"虔诚军""真主穆斯林游击队"等武装组织。尽管巴方坚称仅提供"道义支持",但印度总理莫迪的怒火已无法遏制——他中断沙特访问连夜回国,召开内阁安全会议后祭出"组合拳式"报复措施。

二、断水断航:非军事手段的致命绞杀

印度的反击堪称全方位战略施压:

- 水利武器化:暂停执行维系两国63年的《印度河河水条约》,直接切断巴基斯坦60%农业灌溉与45%电力供应水源。此举突破历史先例,即便在1965、1971年两次印巴战争期间,印度都未动用过这份"终极筹码"。

- 人员隔离:关闭唯一陆路口岸阿塔里-瓦格赫通道,48小时内驱逐境内所有持南亚免签签证的巴基斯坦公民,将巴驻印外交人员规模腰斩至30人。

- 经济断链:暂停双边贸易与跨境物流,切断年交易额逾5亿美元的民间往来。印度外交部更在24日加码,宣布吊销所有巴基斯坦公民签证。

这些措施直击巴基斯坦命脉。巴农业大省旁遮普的麦田因断水面临绝收风险,电力缺口可能突破30%,而外交孤立的雪上加霜,让本就深陷经济危机的伊斯兰堡陷入窒息式困境。

三、核阴云下的军事对峙

当印度空军苏-30MKI战机群呼啸着掠过克什米尔实控线,巴基斯坦"沙欣-3"中程弹道导弹进入战备状态时,世界屏住了呼吸。双方在边境集结的兵力已超20万,日均炮击频次激增300%,前线村庄化作焦土。

更危险的是战略误判风险:印度前情报官员公开指控巴方策划袭击,巴外长伊沙克·达尔则反指印方伪造证据。这种"罗生门"式指控与1999年卡吉尔冲突前的舆论战高度相似,而彼时两国距离核交锋仅一步之遥。

美国南亚问题专家迈克尔·库格尔曼的警告振聋发聩:"两个拥核国家的对峙如同在钢丝上跳舞,任何擦枪走火都可能让局势彻底失控"。

四、地缘博弈的暗流涌动

这场危机背后暗藏多重战略算计:

- 莫迪的政治豪赌:面对国内经济增长放缓与反对党"反恐不力"的指责,莫迪借强硬姿态凝聚民族主义情绪。其支持率在报复措施宣布后飙升12%,印证了"危机总统"的选举策略。

- 美国的战略投机:特朗普高调支持印度并推动F-35战机出口,被英媒批评为"火上浇油"。此举既可牵制中国"一带一路"关键节点瓜达尔港,又能通过军售巩固印太同盟。

- 中国的谨慎斡旋:中方在强烈谴责恐袭的同时,呼吁"通过对话解决分歧"。这种平衡姿态既维护中巴经济走廊安全,又避免卷入南亚核竞赛的旋涡。

五历史轮回与文明困境

克什米尔问题本质上是殖民遗产的持续发酵。1947年《蒙巴顿方案》仓促划界埋下祸根,2019年印度单方面取消该地区自治地位更激化矛盾。如今超过8.5万外来移民改变人口结构,本土武装以恐袭反抗,恰似历史伤疤的再次撕裂。

这场危机也暴露出国际治理的深层困境:联合国秘书长古特雷斯的停火呼吁沦为"空中楼阁",美国在安理会持续偏袒印度,而《印度河河水条约》的崩溃更揭示国际法的脆弱性——当强权政治凌驾规则,人道主义便成了最先被牺牲的筹码。

六、悬崖边的抉择

当前局势已逼近临界点:若印度实施跨境打击,可能重演2019年巴拉科特空战;若巴基斯坦切断印度通往中亚的陆路通道,将动摇莫迪"连通欧亚"的战略布局。更值得警惕的是,印度暂停河水条约开创的危险先例,或将引发全球"水武器化"的连锁反应。

历史经验表明,印巴冲突从来不是双边问题。1987年布拉莫斯导弹危机曾让美苏舰队云集印度洋,如今若危机升级,从波斯湾到马六甲的国际航道都可能陷入动荡。正如《卫报》所言:"当核武邻国拔刀相向,没有国家能独善其身"。

结语:和平的微光何在?

在帕哈尔加姆镇未干的血迹与印度河断流的河床之间,南亚人民正在为地缘博弈付出沉重代价。解局之道或许藏在中国提出的"全球安全倡议"中——建立均衡、有效、可持续的安全架构,摒弃零和思维与双重标准。毕竟,在核战争的达摩克利斯之剑下,没有赢家,只有幸存者。

(本文事实核查来源:联合国安理会公报、印度外交部声明、巴基斯坦国家安全委员会会议纪要及多家国际媒体报道)