"婆婆,一个月六千,帮带孩子。"小周边说边放下六沓百元大钞,眼睛直勾勾地盯着李淑芳。

屋内的空气仿佛凝固了,墙上的挂钟滴答声格外清晰。

李淑芳那双布满老茧的手轻轻把钱推了回去,眼神平静得像一潭深水:"不好意思,我不伺候。"

这话似一盆冷水浇在周丽娟头上,她嘴唇动了动,最终没说什么,只是尴尬地收起钱,转身走出了婆婆家那间一九八几年分的老旧单元房。

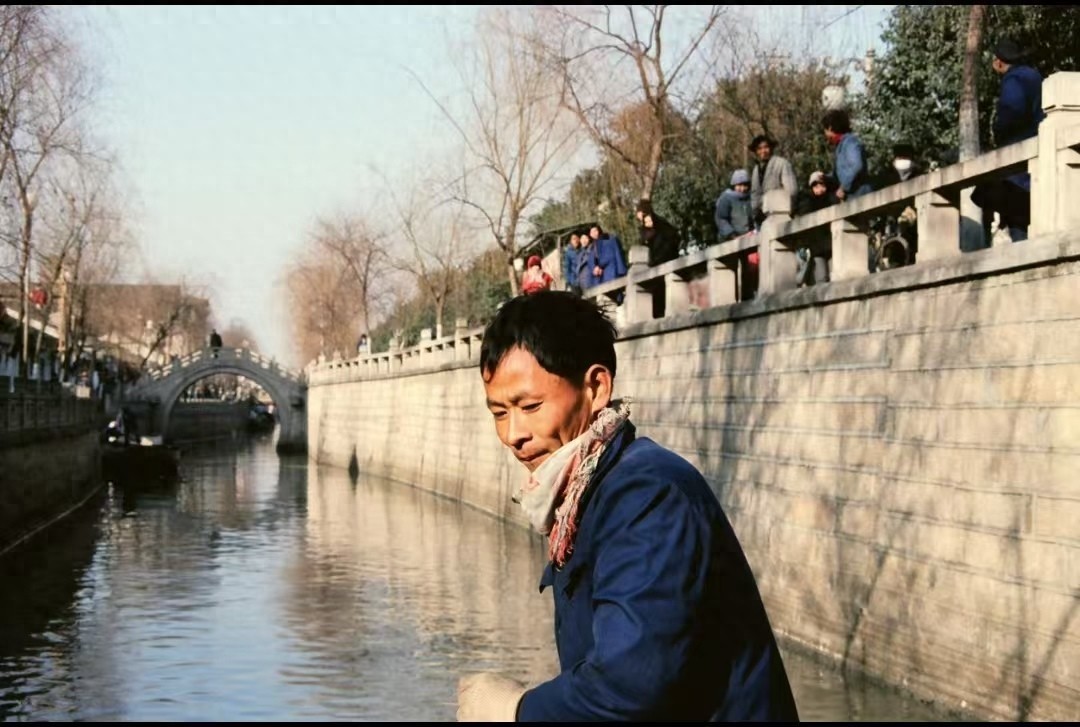

九十年代的国企改革浪潮,像一把利刃割裂了无数家庭的安稳生活。

李淑芳原本是省纺织厂的优秀挡车工,胸前的"先进生产者"奖章还挂在她家门后的钉子上,积了厚厚一层灰。

那时候,大家都说李师傅手快眼明,一个人能看十二台织布机,就连厂长都说她是厂里的"顶梁柱"。

可惜好景不长,九七年那场席卷全国的改革中,纺织厂成了第一批"下岗分流"的目标。

"李师傅,您先回家休息,等厂里好转了再通知您。"人事科长递给她一张薄薄的纸,那上面写着"待岗通知"四个大字。

从此,李淑芳的"铁饭碗"碎了,每月只有可怜的几百块生活补贴,勉强糊口。

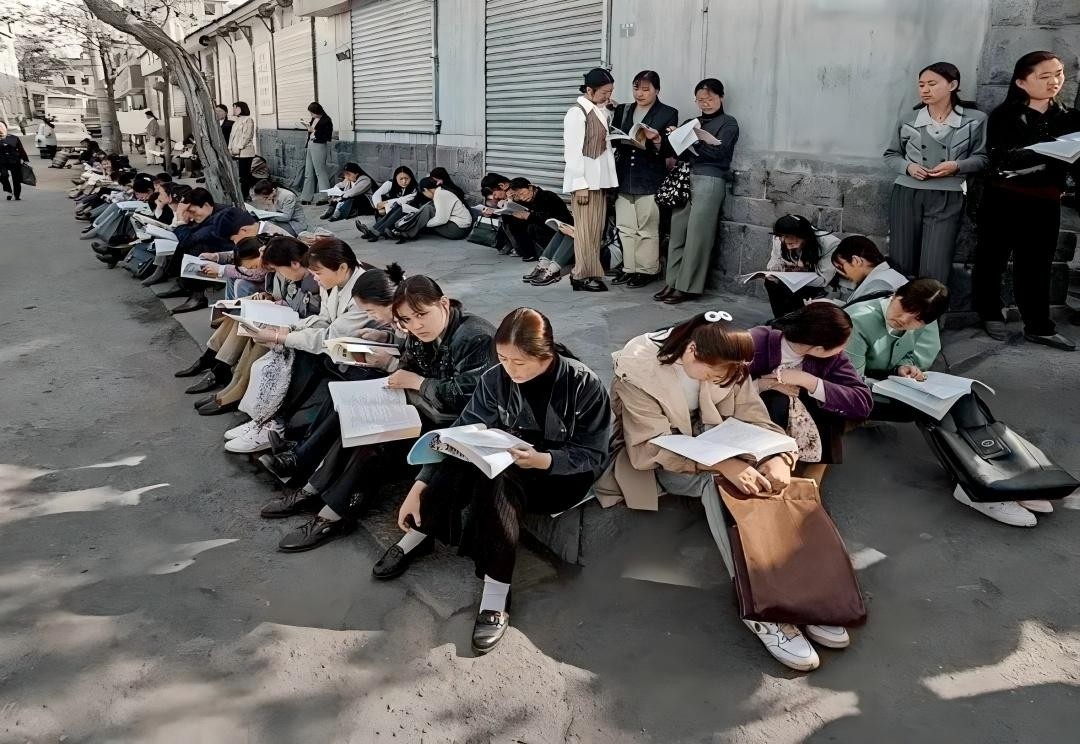

儿子李建国和媳妇周丽娟也在那场浪潮中失去了各自单位的工作。

年轻人不比老一辈,他们不甘心坐吃山空,夫妻俩不得不在市场里摆起了小摊,从卖袜子、毛巾起步。

每天天不亮就得赶往城郊的批发市场进货,风吹日晒雨淋,直到深夜才能打烊回家,连饭都是在摊位上对付。

日子虽苦,但年轻人总有闯劲。

小摊渐渐有了起色,三年后,他们终于盘下了一间小店面,初尝创业成功的喜悦。

"建国他爸要是还在,看到儿子这出息,准得笑开花。"李淑芳经常这样对邻居王大姐说,眼里满是自豪。

可天有不测风云,人有旦夕祸福。

就在事业刚有起色的时候,一个小生命的到来打乱了所有计划。

小宝出生后,周丽娟在家带了半年孩子就按捺不住了。

商场瞬息万变,不能让丈夫一个人苦苦支撑。

"娘家人在外地,保姆又不放心,妈,要不您来帮忙带带孩子?"周丽娟试探着问李淑芳。

那时,李淑芳只说了句"行",三年来把孙子照顾得白白胖胖,疼爱得不得了。

如今小宝上了幼儿园,放学后无人照顾成了新问题。

"妈,我跟丽娟商量好了,您来帮忙带小宝,一个月给您六千块。"这天晚上,李建国站在自家堂屋中央,搓着手说。

屋里的老式台灯昏黄的光落在他脸上,照出了他眼中的不安。

"我儿子的孩子,还要给钱才带?"李淑芳把围裙解下来挂在墙上,转身去厨房准备晚饭。

老旧的菜刀在案板上咄咄作响,仿佛在宣泄心中的不快。

周丽娟追进厨房:"妈,这不是雇人,是感谢您辛苦。现在大家都这样,王阿姨带孙子一个月还拿五千呢。"

李淑芳切菜的刀停了下来,没接话。

灶台上的铁锅里,水已经烧开,咕嘟咕嘟冒着泡。

小宝的笑声从客厅传来,他正在看动画片《西游记》,孙悟空的神通让他快乐得手舞足蹈。

一家人吃饭时,气氛有些尴尬。

李建国不停给儿子夹菜,试图缓解紧张:"小宝,多吃点肉,长高高。"

孩子天真地问:"奶奶,你为啥不要钱呀?有钱可以买好多好吃的哦。"

李淑芳摸摸孙子的头,嘴角泛起一丝苦笑:"奶奶不是为了钱才爱你的。"

这句话像一根针,扎在周丽娟心上。

她低下头,扒着碗里的米饭,不敢与婆婆对视。

第二天早晨,周丽娟夫妻俩刚推开店门,就看见李淑芳提着一个旧帆布包站在那里。

晨光中,老人的头发已经全白了,她穿着一件洗得发白的蓝色棉袄,显得格外清瘦。

"我想了一晚上,孩子毕竟是我的亲孙子。"李淑芳说,"你们忙你们的去吧。"

说完,她径直走进了店铺后面的小房间,开始收拾杂物。

商店旁边就是小宝上的幼儿园,上下学很方便。

李淑芳每天按时接送,风雨无阻。

春天,她带着孙子在路边采野花;夏天,她用蒲扇给睡午觉的小宝扇凉;秋天,她教孙子认识飘落的各色树叶;冬天,她给小宝织上暖暖的毛线帽。

小区里的老太太们常在花园里一边做广播体操,一边聊天。

"听说了吗?李大姐带孙子一个月拿六千呢!"王大姐边活动手臂边说。

"现在的年轻人,对自己亲妈都论钱算账。"赵奶奶摇摇头,叹了口气。

"不能怪儿媳妇,听说李大姐自己要的价。她家儿子生意好着呢,开了两家店了。"刘婶儿插嘴道。

"这么算,一年就七万多,比我们退休金高多了。我孙子才两岁,我免费带都行,儿媳妇还嫌我带得不好。"

流言像野草一样在小区里疯长。

周丽娟每次下班回家,脸色都比来时更难看几分。

李建国夹在中间左右为难,有天终于忍不住问:"妈,您能不能别跟邻居说工资的事?"

李淑芳愣了一下,手中的缝纫针停在半空:"我一句都没提过。"

老旧的缝纫机前,堆着小宝穿破的衣服,李淑芳正在一针一线地缝补。

"那怎么大家都知道了?"李建国的声音里带着几分责备。

"你问问你媳妇不就知道了?"李淑芳低下头,继续手上的活计。

屋子里一时寂静无声,只有缝纫机"哒哒哒"的声音显得特别刺耳。

那晚小宝突然发起高烧,四十度的体温把小脸烧得通红。

李淑芳抱着孙子,一会儿量体温,一会儿换毛巾,从深夜到拂晓,硬是没合过眼。

屋里只开着一盏小夜灯,光线昏暗。

老人的影子被拉得老长,投在斑驳的墙壁上,她的嘴里不停地念叨着:"乖孙,别怕,奶奶在呢。"

天快亮时,周丽娟和李建国匆匆忙忙赶回来,看见婆婆还在给孩子喂水。

"妈,您去休息吧,我来照顾。"周丽娟从婆婆手中接过水杯。

李淑芳摇摇头:"不碍事,你们忙了一天了,去睡会儿吧。"

周丽娟回卧室拿了件外套,披在婆婆肩上:"妈,天凉了,您多穿点。"

李淑芳微微一愣,拉了拉外套,轻声道谢。

等丈夫和婆婆都睡下后,周丽娟去厨房倒水,发现桌上放着一个药盒。

那是治风湿的药,旁边还有一小瓶红花油,散发出浓烈的气味。

她突然想起,每当下雨天,婆婆总会悄悄揉自己的膝盖,可从不在人前提起。

周丽娟回来时,发现婆婆趴在孩子床边睡着了,额头上全是汗珠。

床头柜上整整齐齐摆着退烧药、温度计、半杯温水。

她心里莫名涌起一股酸楚。

一天清晨,周丽娟起得格外早,看见李淑芳从早点铺买完早餐回来,从兜里数出几张皱巴巴的零钱,小心翼翼地放进一个旧信封里。

信封上工整地写着"小宝储蓄"。

窗外,第一缕阳光照进来,映在老人布满皱纹的脸上。

"妈,您这是?"周丽娟走过去问。

李淑芳被吓了一跳,忙把信封藏到身后:"没什么。"

周丽娟轻轻从她手中拿过信封,打开一看,里面已经攒了七百多块钱。

信封很旧了,泛黄的纸面上有一些褶皱,像老人脸上的皱纹。

"这是我每天省下的早饭钱,想给小宝买个好点的积木。听老师说对智力发展好。"李淑芳脸上有些羞赧,"我那点退休金不多,总不能一分不出,老占儿子便宜。"

周丽娟突然发现,婆婆的手比记忆中更粗糙了,指关节因常年劳作而微微变形。

那双手拉扯大了李建国,如今又在悉心照料她的儿子。

她想起自己当初放在桌上的六千块钱,心里一阵刺痛。

"妈,您..."周丽娟欲言又止,眼圈有些发红。

"傻孩子,当妈的都一样,付出不求回报。"李淑芳拍拍儿媳的手,转身去厨房准备早餐。

炒锅里的葱花滋滋作响,香气弥漫整个房间。

小宝从卧室跑出来,一把抱住奶奶的腿:"奶奶,我要吃鸡蛋饼!"

李淑芳宠溺地摸摸他的头:"好嘞,奶奶这就给你做。"

一家人安静地吃着早餐,小宝咬着鸡蛋饼,嘴角沾满了油。

周丽娟看着这一幕,心中有什么东西悄悄融化了。

那天,李淑芳带小宝去公园玩。

老旧的长椅上,坐着几位同龄老人,她们有说有笑地聊着家长里短。

"淑芳来了!"王大姐招手,"快来坐,聊聊。"

李淑芳抱着小宝在她们身边坐下。

"听说你现在可是高薪啊,一个月六千。"刘婶儿挤眉弄眼地说。

"啥高薪不高薪的,都是一家人。"李淑芳不自在地回答。

"我要是你啊,每月六千,肯定好好享受享受。这辈子没挣过这么多钱吧?"赵奶奶笑呵呵地说。

"就是,现在儿媳妇给钱,你可得留着自己花,别心软又还回去。"王大姐说。

李淑芳没接话,只是看着孙子在滑梯上开心地玩耍。

阳光透过梧桐树叶的缝隙,斑斑驳驳地洒在地上,像是给大地铺了一层金色的地毯。

"奶奶,我饿了。"小宝跑过来,拉着李淑芳的手。

"这就回家给你做饭。"李淑芳起身,向几位老姐妹告别。

回家的路上,小宝突然问:"奶奶,什么是高薪啊?"

李淑芳笑了笑:"就是挣很多钱的意思。"

"那奶奶挣很多钱吗?"

"奶奶挣的是你的笑脸,比什么都值钱。"

小男孩似懂非懂地点点头,又蹦蹦跳跳地跑到前面去了。

晚上,周丽娟下班回来,看见婆婆在辅导小宝写拼音。

小桌子上摊着一本作业本,婆婆耐心地指导着:"这个是'ā',嘴巴要张大一点..."

"妈,您认识这些?"周丽娟有些惊讶。

李淑芳不好意思地笑了:"我让隔壁退休的李老师教了我一些。总不能耽误孩子学习。"

周丽娟突然想起,婆婆只上过几年小学,却为了教孙子,主动去学习新知识。

她心里一阵感动,默默地走进厨房,开始准备晚饭。

灶台上,锅碗瓢盆碰撞的声音中,她下定了决心。

那天晚上,周丽娟做了一桌丰盛的饭菜,还特意买了一瓶李淑芳爱喝的花雕酒。

红烧肉、清蒸鱼、炒青菜...桌上摆满了婆婆爱吃的菜。

席间,小宝兴高采烈地展示最近学会的儿歌,奶声奶气地唱着:"小兔子乖乖,把门儿开开..."

李建国给母亲倒了杯酒,笑着说:"妈,您尝尝,这是您最爱的花雕。"

李淑芳抿了一小口,脸上泛起红晕:"多年不喝,都忘了啥味道了。"

"妈,"周丽娟突然放下筷子,声音有些哽咽,"这些日子您辛苦了,以后不用算那么清楚。您是小宝的奶奶,不是保姆。"

屋里一下子安静下来,只有挂钟滴答的声音。

李淑芳咬了咬嘴唇:"我知道你们不容易,能自己养活自己就行。"

她的目光落在墙上那张全家福上,那是小宝满月时照的,一家四口其乐融融。

"我那天拿钱给您,是怕您觉得我们占您便宜。"周丽娟眼里有些湿润,"可是我错了,亲情不是买卖,我们是一家人。"

"是啊,妈,我们哪能把您当外人?"李建国也放下筷子。

李淑芳摇摇头:"你们别误会,我不是嫌钱少。我是不想要钱。"

她顿了顿,声音低沉下来:"当年你爸走得早,我一个人把你拉扯大,什么苦都吃过。现在看到你们过得好,我就满足了。"

电视机里正播放着《新闻联播》,主持人在报道国家经济发展的好消息。

"那时候,咱家连肉都舍不得吃。"李淑芳的眼神似乎穿越回了过去,"你上学的学费,我是一分一分攒出来的。"

李建国的眼圈红了:"妈,我都记得。"

"我不图你们啥,只要一家人和和美美的,就是对我最大的回报。"李淑芳拿起筷子,给孙子夹了块鱼肉,"小宝,多吃鱼,长聪明。"

周丽娟给李建国使了个眼色,丈夫会意地点点头。

李建国给两人都倒上了酒:"来,咱们娘几个喝一个。"

小宝也举起了自己的果汁杯:"干杯!"

李淑芳看着眼前其乐融融的一家人,眼角的皱纹舒展开来,笑得像一朵绽放的菊花。

"妈,以后咱们就按一家人的方式来,不提钱的事了。"周丽娟真诚地说。

李淑芳点点头,眼里闪着泪光:"好,一家人。"

窗外,九十年代末的城市灯火阑珊,再艰难的日子,也抵不过亲情的温暖。

饭后,李建国坚持送母亲回家休息。

老旧的单元楼没有电梯,母子俩慢慢走上五楼。

"妈,您的腿还疼吗?"李建国扶着母亲的胳膊。

"不碍事,老毛病了。"李淑芳笑着说,"你小时候,我还背着你爬这楼呢。"

楼道里的灯忽明忽暗,照在墙上斑驳的水泥痕迹上。

"妈,我和丽娟商量了,准备再开一家店,到时候让您搬过来和我们一起住。"

李淑芳停下脚步,转身看着儿子:"不用了,我住惯了,这里安静。再说,你们小两口需要空间。"

李建国张了张嘴,想说什么,最终还是点点头:"那您有什么需要随时说。"

回到家,周丽娟正在收拾厨房。

李建国走过去,从口袋里掏出一个信封:"这是妈让我转交给你的。"

周丽娟疑惑地接过来,打开一看,是他们之前给婆婆的六千块钱。

"妈说她不是保姆,不需要工资。"李建国苦笑着说。

周丽娟沉默了一会儿,突然说:"建国,其实我一直有个想法..."

第二天一早,周丽娟悄悄把那六千块钱放回了李淑芳的枕头下。

老人在厨房做早饭时,周丽娟蹑手蹑脚地溜了进去。

那是一个简朴的单人卧室,床头柜上摆着李淑芳年轻时的照片,那时的她神采奕奕,眼里满是对生活的期待。

旁边是一本发黄的存折,周丽娟忍不住翻开看了一眼,上面的存款数字让她心里一紧——这么多年来,婆婆竟然只有两万多元积蓄。

她轻轻把钱放在枕头下,转身离开。

中午,当他们去接婆婆吃饭时,发现钱被折成了一只小船,放在小宝的书包里,附着一张字条:"给我乖孙子的学费,奶奶的心意。"

李建国和周丽娟相视一笑,眼里满是感动。

小宝兴奋地拿着纸船跑来跑去:"奶奶给我做的船,可以航海!"

李淑芳站在一旁,脸上带着满足的微笑。

周丽娟走过去,轻轻握住婆婆的手:"妈,我和建国商量好了,咱们家店铺再开一家分店,就在您楼下那个位置。"

李淑芳有些惊讶:"那位置租金多贵啊。"

"贵是贵点,但方便您照顾小宝。而且,我们想请您当店里的账房先生。"

"我?"李淑芳指着自己,"我只上过几年学,哪会管账啊?"

"您以前在厂里就负责过小组的物料统计,不是吗?我们相信您。"周丽娟诚恳地说。

李淑芳眼中闪过一丝光芒,那是被需要的感觉。

"这样,您每天接送完小宝,就在店里帮忙。真正的一家人,一起奋斗。"李建国补充道。

李淑芳眼里含着泪,点点头:"好,一起奋斗。"

三个月后,新店开张了。

李淑芳每天按时接送孙子,然后在店里负责收银和记账。

虽然刚开始不太适应电子收银机,但老人学得很快,顾客们都喜欢这位和蔼可亲的"账房先生"。

周末,一家人会一起去附近的公园野餐。

李淑芳会带上她拿手的卤味和自制的咸菜,一家人在草坪上铺开野餐布,享受难得的休闲时光。

日子就这样平静而美好地流淌着。

有一天,周丽娟整理账本时,发现婆婆把自己的工资都存进了一个专门的账户。

"妈,您这是?"她好奇地问。

李淑芳神秘地笑了笑:"留着给小宝上大学用。"

阳光透过窗户洒在老人的脸上,那一刻,周丽娟仿佛看到了自己未来的样子。

又一年冬天,小宝在幼儿园的元旦表演上扮演了一棵松树。

李淑芳亲手缝制了一身绿色的衣服,还用毛线做了松针。

台下,李淑芳、李建国和周丽娟坐在一起,看着小宝在台上快乐地唱歌跳舞。

"妈,您看小宝多像您年轻时候。"周丽娟悄悄说。

李淑芳笑了:"像什么,他是我们一家人的宝贝。"

她握紧儿媳的手,两代人的手叠在一起,温暖而有力。

真正的亲情,从来就不是用金钱能够衡量的。

它是李淑芳深夜为发烧的孙子守护的身影,是周丽娟理解婆婆的那一刻心中的感动,是李建国心疼母亲的关切目光,是小宝天真无邪的笑容。

它是这个普通家庭在九十年代末的中国城市里,共同经历苦难与幸福的生活写照。

。