以古为师,悉心交流!敬请关注收藏“大成国学堂”!

(续上)

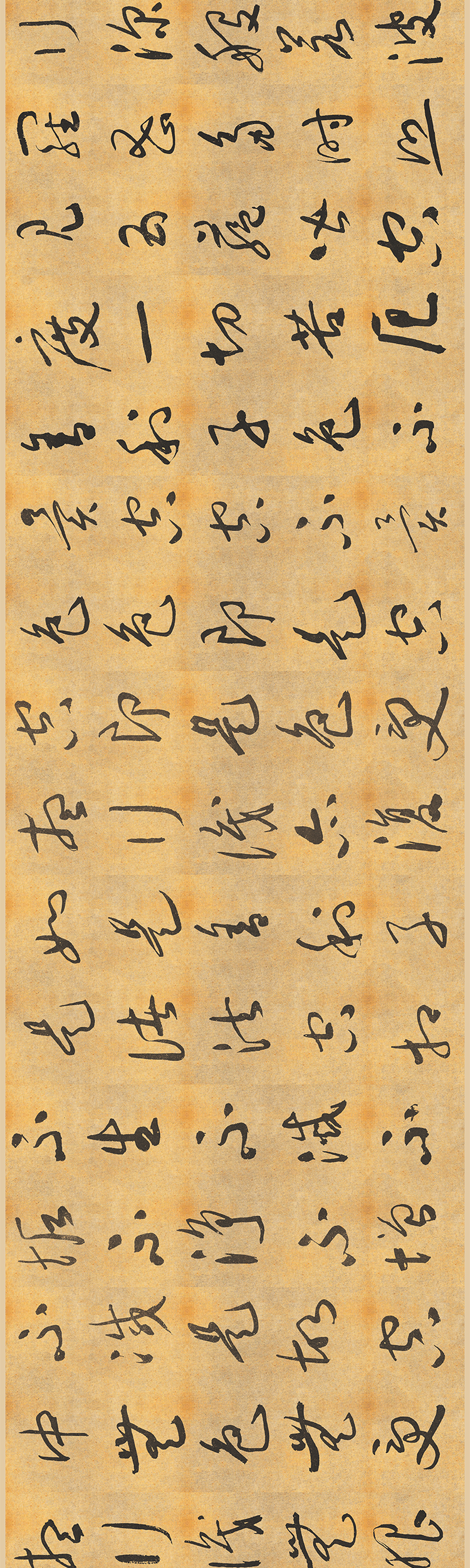

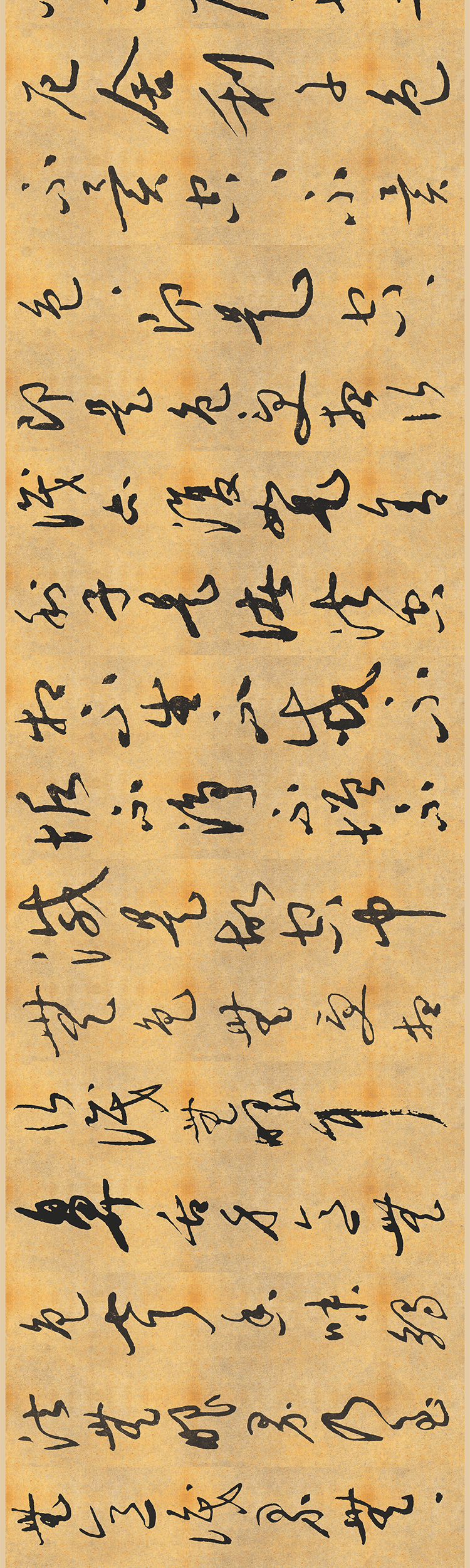

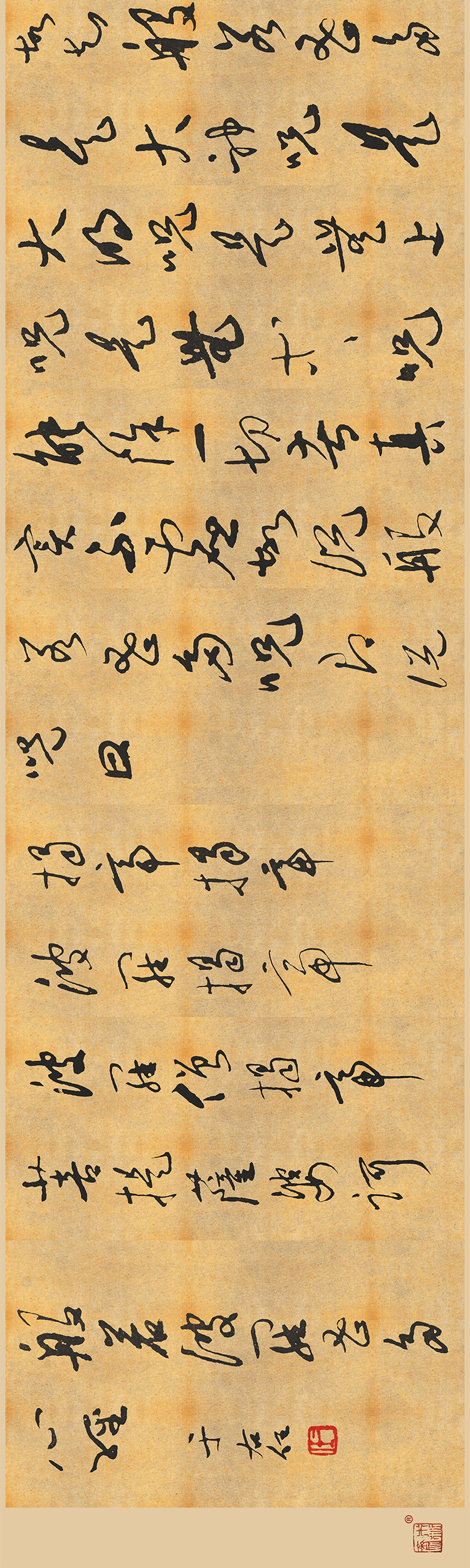

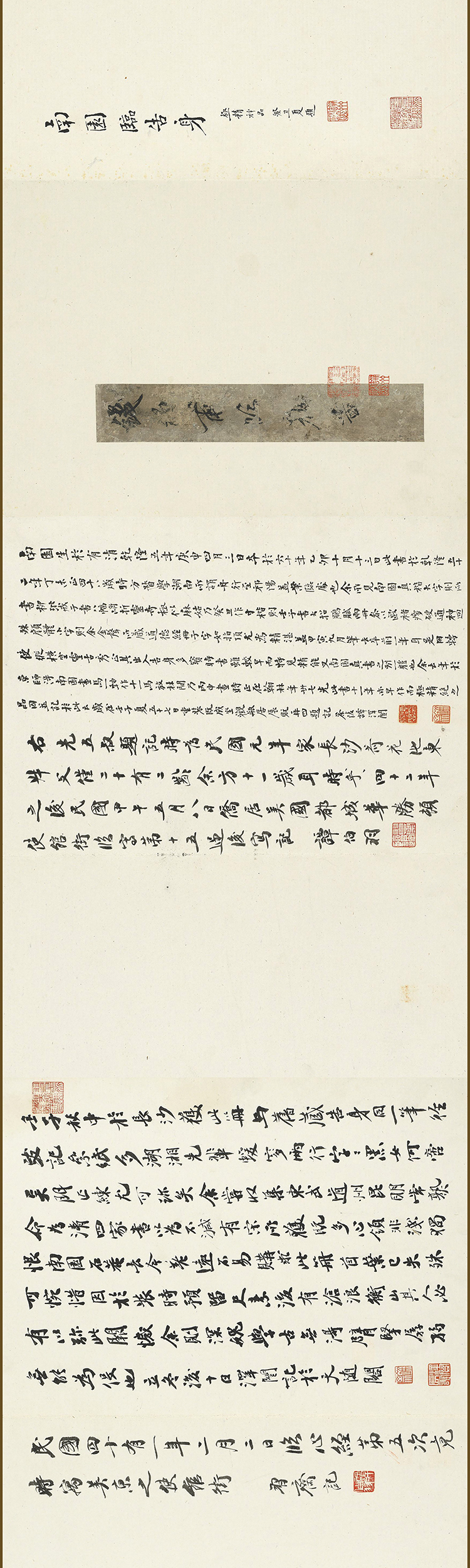

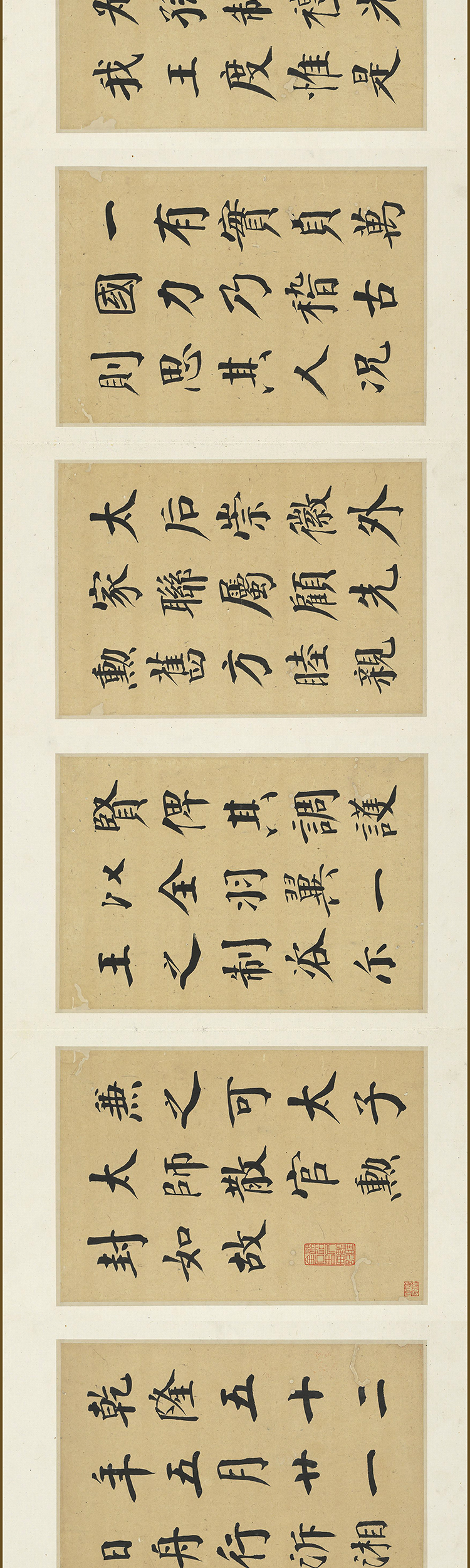

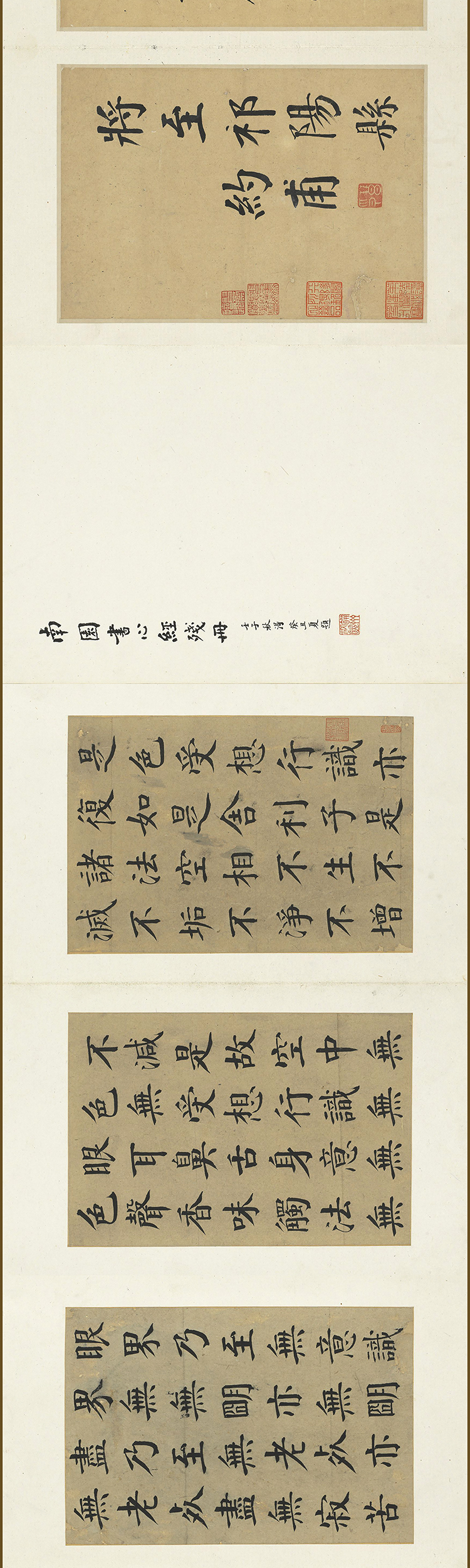

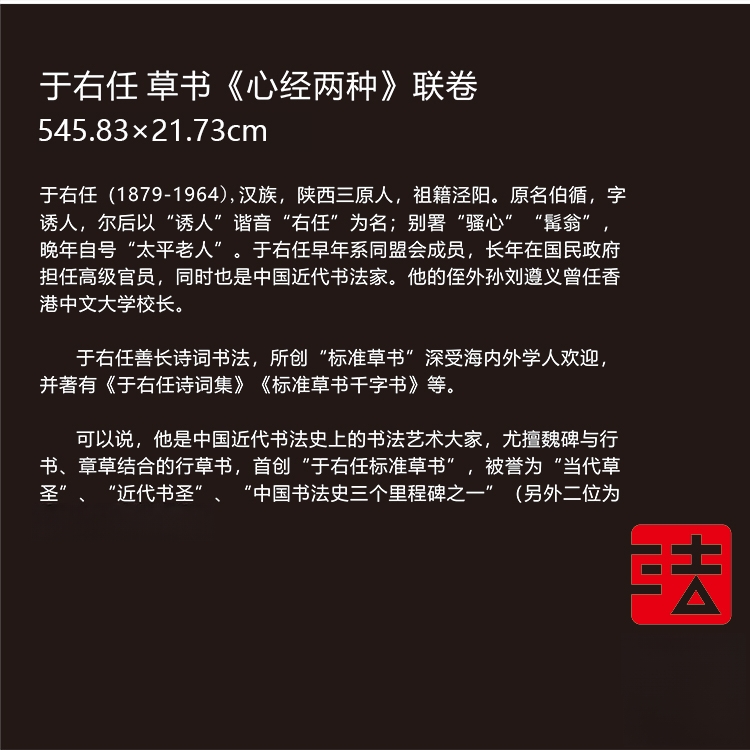

9. 于右任标准草书《心经两种》

近代草圣于右任1944年书此卷,以“易识、易写、准确、美丽”为旨,开创草书新范式。“心无挂碍”四字简化如太极符号流转,圆转笔法取法《十七帖》而弱化方折;“远离颠倒”回环若密宗曼陀罗,收笔顿挫暗藏北碑《张猛龙》骨力。全篇以淡墨枯笔写“色空不二”,焦墨重按书“是大神咒”,墨色层次如参话头机锋。卷尾“于右任”印侧钤“太平老人”朱文,将草书的动态美与佛理的寂静观完美统一,被誉为“20世纪草书第一经”。

评曰:

草圣开新境,标准立法幢。

回环藏北斗,顿挫现金刚。

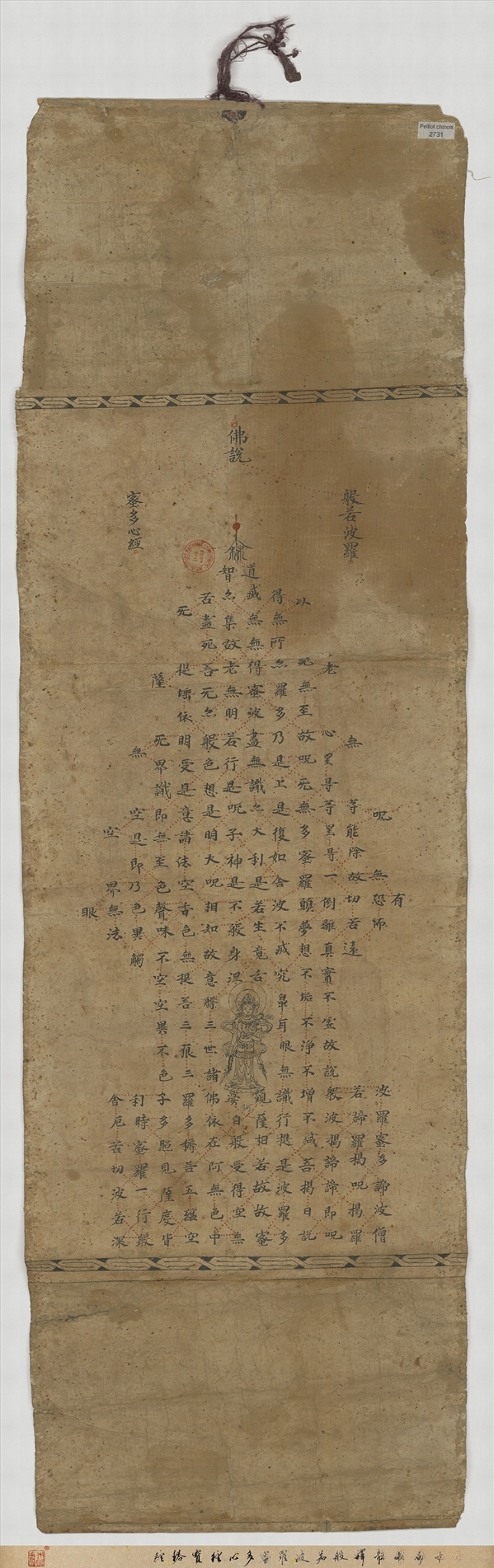

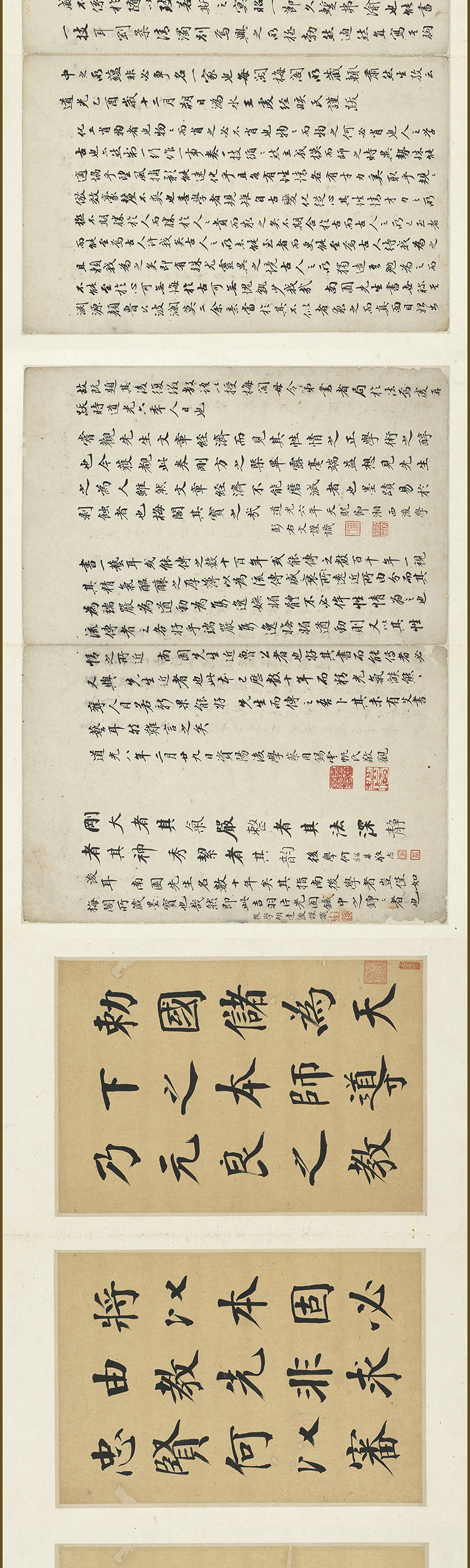

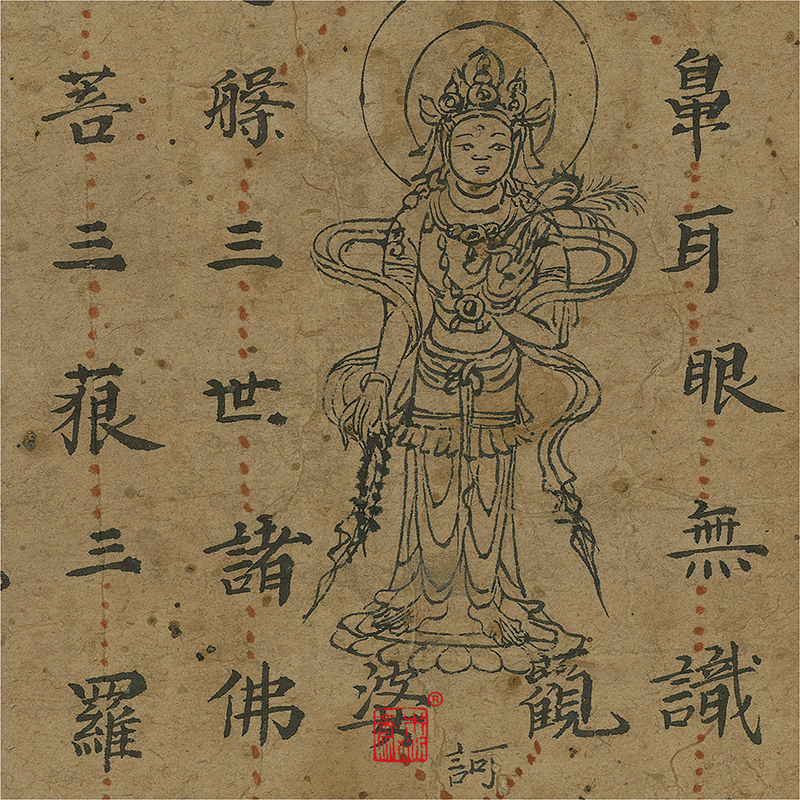

10. 敦煌《佛说帝释般若波罗蜜多心经宝塔经》P.2731

此卷为唐代写经生杰作,以朱线勾连文字成七级浮屠,塔刹篆书“无”字如摩尼宝珠垂照。“色空不二”居于塔腰,字形随塔层内缩,由楷渐篆象征由相入性;“菩提萨埵”高踞塔顶,结体舒展若飞天翱翔。法国藏本P.2731尤具匠心:塔门绘白衣观音立像,经文自左足“观”字始,至右足“诃”字终,形成“绕佛三匝”的视觉禅观。全卷以欧阳询《化度寺碑》为骨,墨色乌亮如漆,图文互构堪称唐代佛教艺术“最高形而上表达”。

评曰:

朱线浮屠现,梵文绕塔旋。

篆尖书妙有,空色两重天。

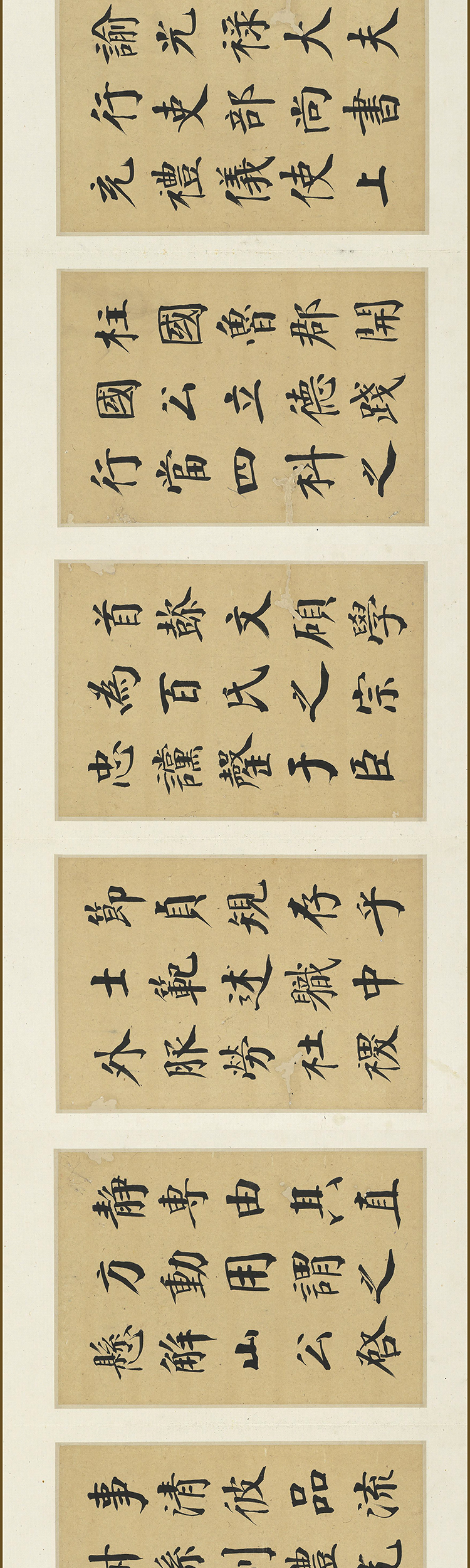

11. 日本空海大师《心经》

真言宗开祖空海承唐风草书,“揭谛”二字连绵如密教“金刚界”手印,枯笔飞白处似高野山枯山水庭园。其“波罗蜜多”以浓墨重按如醍醐灌顶,收笔迅疾若“即身成佛”的顿悟。早稻田大学藏本尤见晋唐融合:“观自在”取法《集王圣教序》的飘逸,“菩提”末笔戛然而止效仿怀素《自叙帖》节奏。卷尾“遍照金刚”落款钤朱文印,将王羲之笔法与密宗仪轨交融,成就日本书道“三笔”之首的至高境界。

评曰:

遣唐承晋韵,草篆印真言。

笔落高野月,光明照海门。

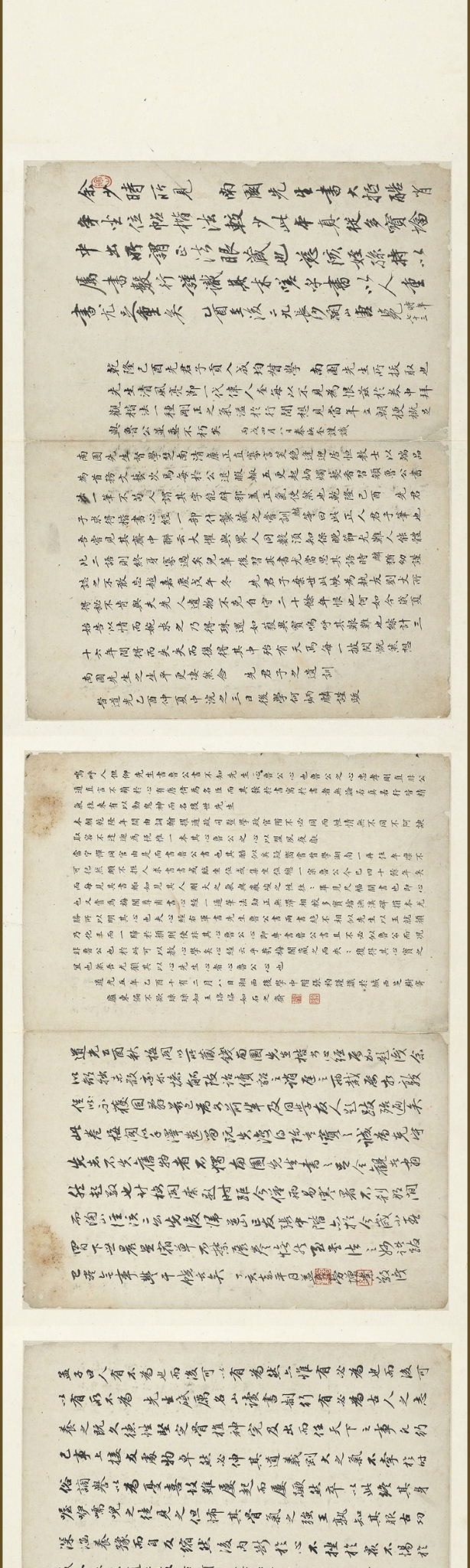

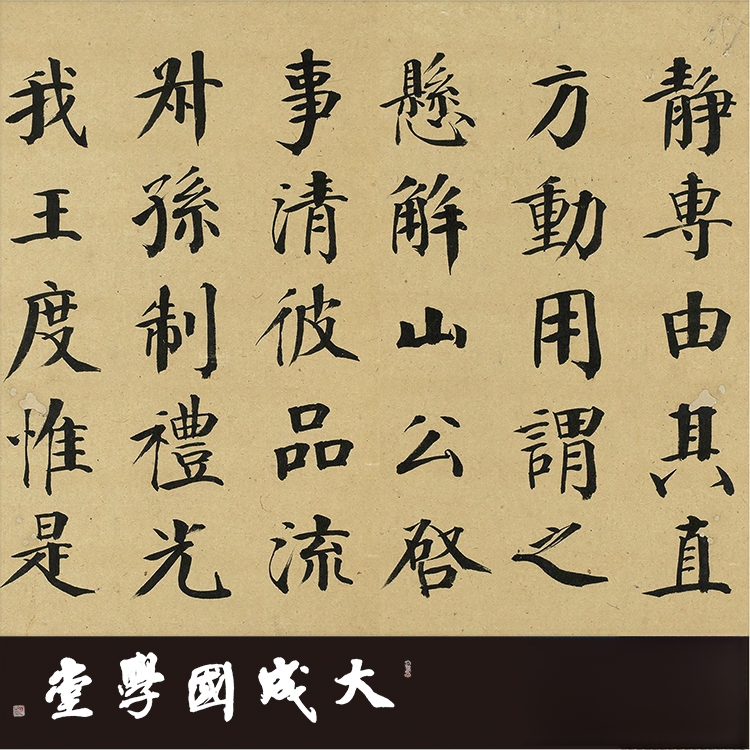

12、清钱沣南园告身般若经合装册

此册为钱沣艺术生涯中罕见的佛理与书艺交融之作,合装其临摹颜真卿《自书告身帖》与手书《般若波罗蜜多心经》。告身部分取法颜体雄浑,以浓墨中锋写就,"国储天下之本"横画如铁柱擎天,竖笔似金刚杵立地,结体宽博处暗藏北碑方劲;般若经部分则以小楷参欧阳询《化度寺碑》法度,"照见五蕴皆空"笔锋内擫如老僧入定,墨色枯淡若青灯古佛,章法疏密间呼应"色空不二"义理。尤值称道者,册页装池以朱丝栏界分两卷,告身部分钤"南园手摹"印,般若经尾署"乾隆壬子浴佛日沐手敬书",将儒家仕宦气度与佛门空性观照熔铸一炉。台北故宫藏本附桂馥跋文,称其"铁画银钩藏禅机,墨海潮音渡迷津",足见清代士大夫"以书证道"的精神追求。

评曰:

铁笔摹鲁郡,墨禅写空王。

告身凝剑气,般若纳慈光。

朱栏分世相,枯润演真常。

南园双璧月,金石渡慈航。

三、书法与佛理的互文

在中国书法史与佛教思想交融的长河中,《心经》书法创作堪称“以艺载道”的典范。历代书家以笔墨为舟楫,将般若空观转化为视觉语言,形成“书佛互证”的独特美学体系,其互文性可从三个维度解析。

1. 形式创新:视觉语言诠释“缘起性空”

敦煌藏经洞发现的唐代宝塔形《心经》(P.2731),以朱线勾连文字构建七级浮屠,塔腰“色空不二”四字随塔层内缩,由楷渐篆象征“由相入性”,篆书“无”字高悬塔刹如摩尼宝珠垂照。这种图文互构的写经传统,将“缘起性空”的抽象义理转化为具象的视觉修行——信徒循朱线绕塔三匝诵读,恰似《华严经》中“一即一切”的圆融观照。清代汪由敦更以三十二种篆体书写《心经》,商周玉箸篆的庄重、秦汉殳篆的奇崛与鸟虫篆的繁复交织,以文字形态的多样性暗喻“性空假有”的多元显现,每字旁注楷书的做法则呼应“诸法无相,不离文字”的中道智慧。

2. 笔法证道:笔墨轨迹映射修行境界

弘一法师晚年楷书《心经》,褪尽北碑方折锋芒,横画起笔如昆刀切玉,收笔似古磬余音,简淡线条中凝结“无智亦无得”的般若空观。这种“以书印心”的实践,恰如《坛经》所言“心常空寂,无诸妄念”——其墨色枯淡若青灯古佛,章法疏朗如月照禅庭,将书法推至“人书俱老”的涅槃之境。唐代张旭虽未直接书写《心经》,但其狂草中“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”的创作状态,与《心经》“无挂碍故,无有恐怖”的解脱论形成精神共振。禅宗“即心即佛”的顿悟观,在此化作笔锋破空而出的“屋漏痕”,见证“笔未到而气已吞”的禅机。

3. 跨文化传播:书法般若绘制信仰地图

空海大师将唐代草书东传日本,《风信帖》中“揭谛”二字连绵如密教手印,枯润笔法似高野山枯山水,将王羲之的飘逸与“即身成佛”的修行观熔铸一体。其“离形得似”的美学观,既承袭唐代尚法书风,又融入日本“侘寂”美学,开创“和样书道”新范式。清乾隆帝的御笔《心经》则呈现多元文化交融:乌丝栏界格内簪花小楷工整如唐卡度量,丁观鹏绘制的白衣观音头戴五佛冠,背光中密宗坛城纹样与汉地百花圆光并存,印证《心经》在藏传佛教语境中的“格义”转化。

从敦煌戈壁到东瀛禅庭,从帝王案头到僧侣经卷,《心经》书法始终是“艺”与“道”的双向奔赴。笔墨的浓淡枯润,既是书家个体修行的轨迹,更是佛教思想在不同时空中的美学显影。这种跨越千年的互文性对话,最终指向《金刚经》所言终极境界——“应无所住而生其心”。

(完结)

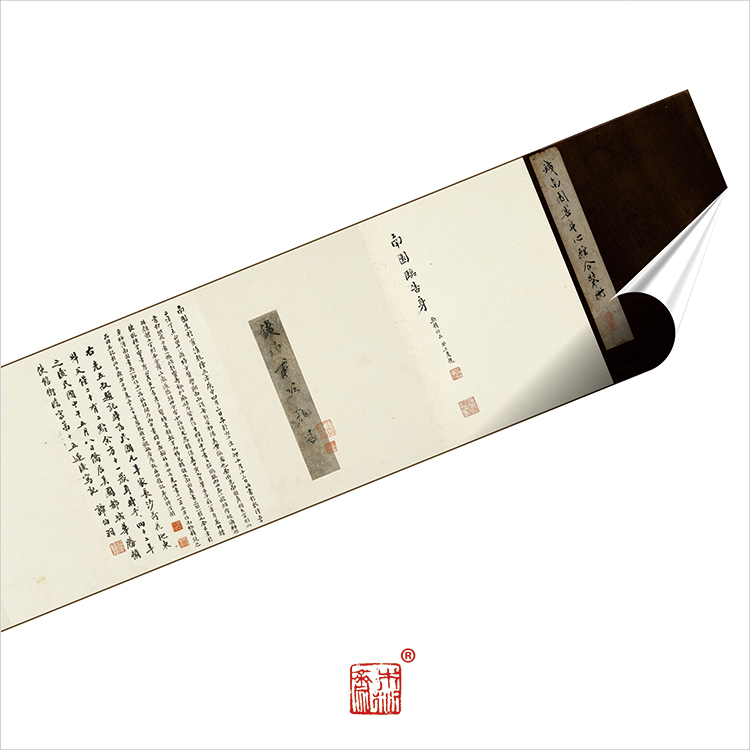

我们将《于右任心经两种联卷》、《敦煌佛说帝释般若波罗蜜多心经宝塔经P.2731》、《清钱沣南园告身般若经合装册》精确复制,作为极其重要的“法帖3.0”藏本以飨书友!请注意,“法帖3.0”出品是原汁原味、无限接近原件超精复制品,不是网上通行的严重调色的低精度图片印刷形态!

欲购专业级《于右任心经两种联卷》、《敦煌佛说帝释般若波罗蜜多心经宝塔经P.2731》、《清钱沣南园告身般若经合装册》超清复制件的书友,可点击下面商品卡,品鉴与激赏!