“他多次家暴我,而且也威胁要杀了我……”,河北石家庄,一女子与丈夫闹矛盾,发生了肢体冲突,女子驾车想要逃离现场,逃跑途中,驾车引发事故,而丈夫趴车机盖甩落致死,案发后,被控故意杀人一审获刑11年?因正当防卫引发的“意外”,还是故意杀人?

#女子遭家暴驾车逃跑时致丈夫身亡##春夏服饰焕新季#

视频加载中...

据介绍,曹女士1998年出生,河北邢台人。2015年,她经家人介绍,认识了老家在邻村的刘先生。2017年10月5日,两人在石家庄结婚。次年8月,他们的孩子出生。

2024年5月20日晚,曹女士和女性朋友外出就餐,丈夫刘某某怀疑还有别的男性在场。5月21日凌晨1点多,酒后回到家中的他,与曹女士再次发生争吵,并持刀逼着她和自己一起开车去找朋友对质,沿途还不停威胁和殴打。

曹女士趁刘某某不注意,想要驾车逃离,刘某某见状爬上引擎盖阻拦,曹女士加速并想要甩开丈夫,结果在行经一路口时发生事故,最终导致刘某某抢救无效死亡。

2025年3月24日,石家庄市中级人民法院一审判决曹女士犯故意杀人罪,判处有期徒刑十一年。曹女士及其家属提出上诉,认为曹女士没有主观杀人的故意,而是遭遇丈夫家暴后的正当防卫或紧急避险。

曹女士的父亲表示,不管女儿有没有问题,女婿持续殴打、持刀威胁都是错误的。她被打得已经奄奄一息,就是想逃走,看到对方第一时间刹车向反方向驶离,根本不知道他后来还扒在车上,那种情况下,怎么可能完全保持理智……

同时,曹女士在法庭上辩称,丈夫在家中以及案发附近,多次殴打她,并说要“杀了她”,自己当时已经被打得吐了血,开车只想逃跑,没有想过伤害对方,自己也是受害者。

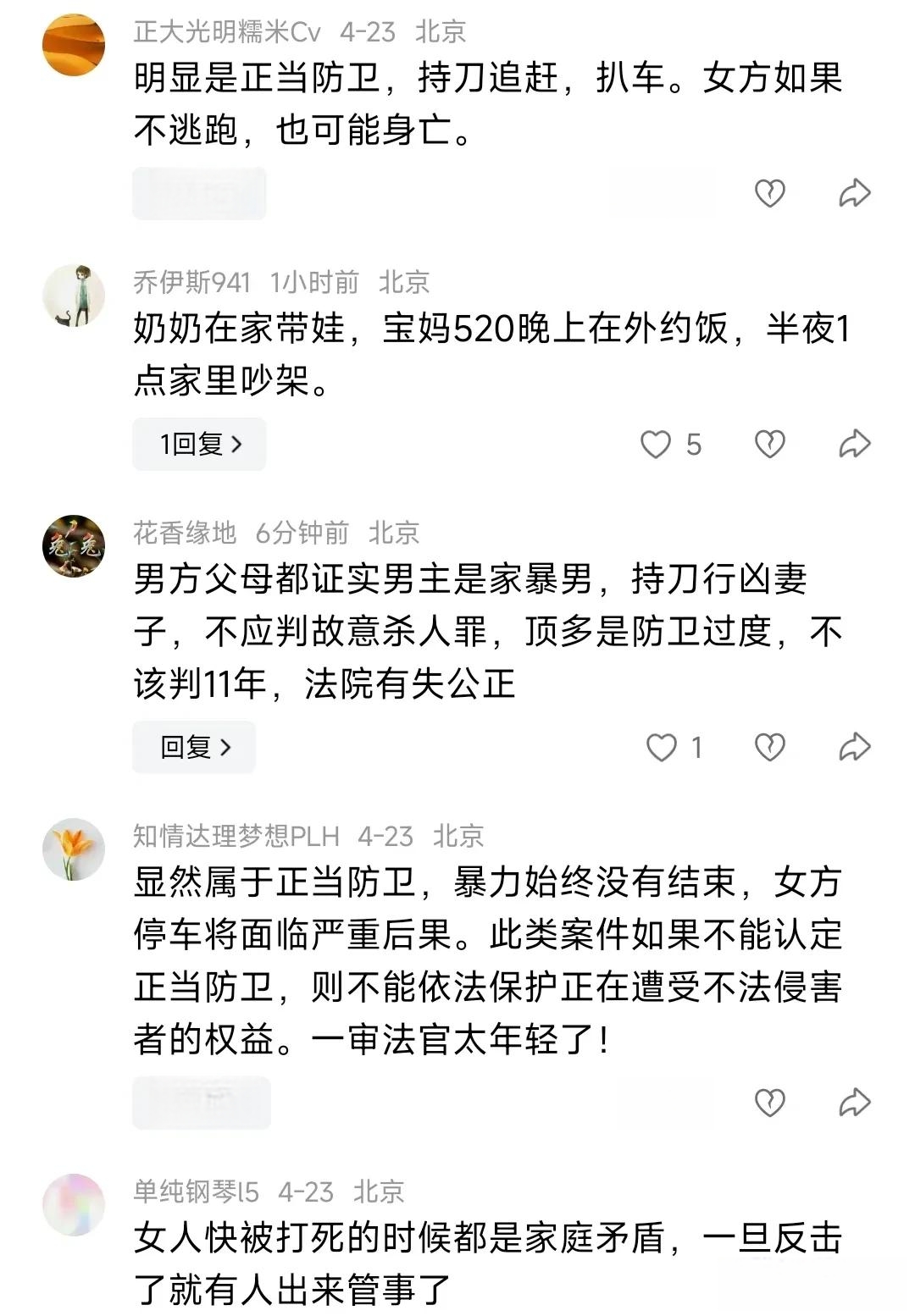

评论区中,马上有不少网友分析:明显是正当防卫,持刀追赶,扒车。女方如果不逃跑,也可能身亡。

显然属于正当防卫,暴力始终没有结束,女方停车将面临严重后果。此类案件如果不能认定正当防卫,则不能依法保护正在遭受不法侵害者的权益!

也有不少网友强调:女人快被打死的时候都是家庭矛盾,一旦反击了就有人出来管事了!男方父母都证实男主是家暴男,持刀行凶妻子,不应判故意杀人罪,顶多是防卫过度,不该判11年,法院有失公正

不过也有不少网友留言:出轨与否很关键?个人感觉这个曹女士并不是那么得无辜,法院判的肯定有道理!奶奶在家带娃,宝妈520晚上在外约饭,半夜1点家里吵架!

那么,从法律层面来分析,到底该怎么看呢?

一、曹女士到底是正当防卫呢?还是故意杀人?

首先,根据《刑法》第20条规定,为使国家、公共利益、本人或他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为...

也就是说,正当防卫必须满足两个"正在"——不法侵害正在发生、危险正在持续。就像有人拿刀砍你时夺刀属于防卫,但对方已经放下刀还追着打就涉嫌过当。

本案中,特殊之处在于:丈夫持刀威胁在先,存在现实危险 ;曹女士驾车时丈夫仍趴在引擎盖上(可能构成持续威胁) 。

并且,即使属于正当防卫,应该控制在合理范围内,也需要判断曹女士加速行为是否超出必要限度成关键!

也就是说,本案中,若丈夫趴在行驶车辆上持续威胁(如拍打车窗、试图破窗),则危险仍在持续,曹女士可以进行防卫;但是,若车辆已驶离危险区域后故意加速甩人,可能涉嫌过失致人死亡,甚至是故意杀人!

二、如果曹女士反映情况属实,那么她是否有无限防卫权呢?

需要注意的是,《刑法》第二十条第三款明确:面对杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪,防卫致人死亡不负刑责。

但司法实践中,家暴常被认定为"家庭纠纷",司法实践中常出现三种误判:把持续性家暴割裂成单个冲突 、要求受害者精准控制防卫力度 、苛求受害者立即报警而非自救 !

并且,曹女士说自己长期遭受丈夫家暴,家暴史能否作为防卫依据?

根据《反家庭暴力法》相关规定,长期家暴可作为判断防卫合理性的重要参考。但需要提供:过往报警记录 、伤情鉴定报告 、证人证言等。

同时,《刑法》第21条规定紧急避险需"不得已采取行动",本案中,若存在以下情形可能改变定性:

曹女士是否尝试过停车呼救

行车路线是否通往安全区域

当时是否具备其他逃生条件

三、家暴受害者如何固定证据?该如何自救?

根据《反家庭暴力法》第13条规定,受害人可向单位、居委会、妇联等单位求助!《妇女权益保障法》第65条规定,明确禁止家庭暴力,建立多部门联动机制!

遭遇家暴四步自救指南:

第一步,立即报警:哪怕只是备案,出警记录就是"危险正在进行"的铁证

第二步,伤痕三件套:受伤后立即拍摄带时间水印的照片、去医院验伤、保存血衣

第三步,随身录音:家暴过程中的威胁录音能印证"现实危险"

第四步,选择正确逃生方式:优先逃向派出所、医院等公共场所,避免驾车引发次生风险

最后,曹女士提出上诉,本案二审需重点审查行车记录仪数据、丈夫扒车时的具体动作、车辆加速度数据等客观证据。

司法既要惩治犯罪,也不能让家暴受害者陷入"挨打坐牢,反抗也坐牢"的困境。毕竟法律不能要求一个被打出血的人,在逃命时还能像赛车手般精准控制油门。

(本文法律分析仅供参考,具体案件以司法机关认定为准)

对此,您怎么看?

下方评论区等候您的高见。

————————————————————

感谢点赞、转发、关注@何律普法,我们一起交流,一起学习,一起进步!