“速度最快的军舰”这个名头,每一次出现都能掀起浪潮。 新加坡的超斯威夫特高速空泡艇就是最近的焦点。

这艘装备了国际顶尖超空泡技术的高速舰艇,以70节(约129公里/小时)的惊人航速冲破了传统舰艇速度的天花板。 当我们将它放在现实海军发展的语境下,尤其是对比中国的022型导弹艇时,问题接踵而至:这真的是技术革命的最佳代表吗?或者说,它对中国海军构成威胁了吗? 超斯威夫特最大的亮点是什么?自然是速度。

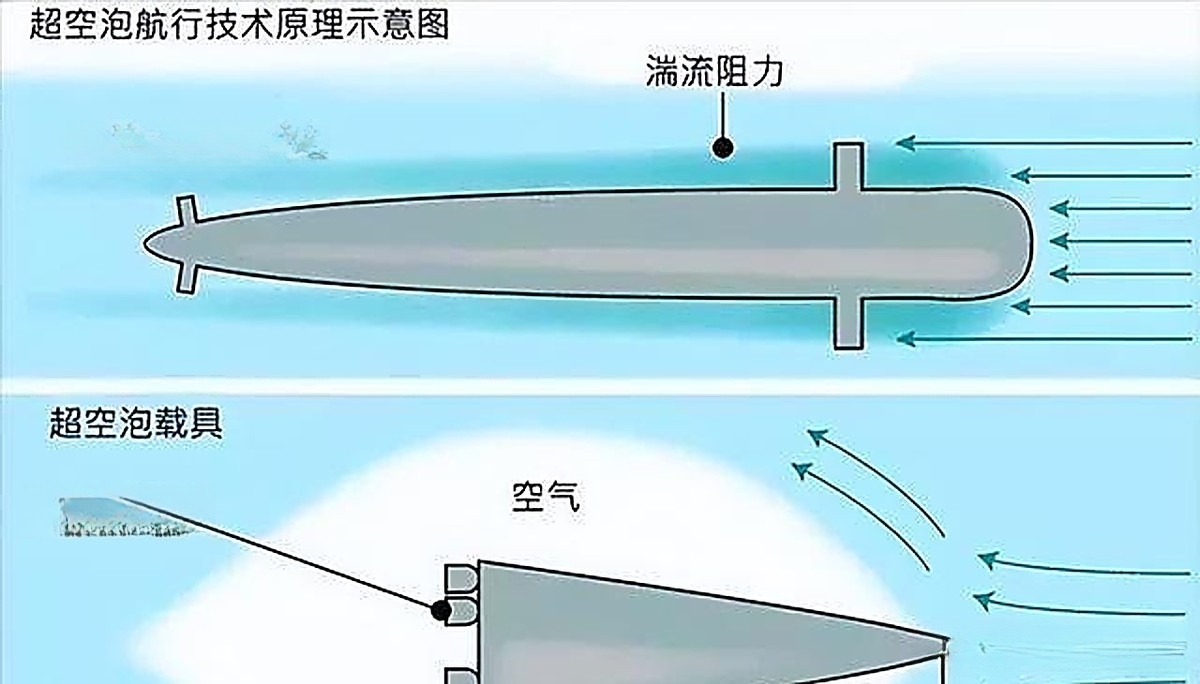

“快”不仅仅意味战术上的主动权,在心理上也抓住了人们的好奇与想象。 如果你对“超空泡技术”没概念,可以想象一下:这项技术通过在船体周围制造气泡层来降低水阻,从而大幅提升航速。

这不是普通的动力革新,其速度超过许多传统设想,让它短时间内与“速度”牢牢绑定。 但细究其技术结构,其速度奇迹其实伴随着代价。

一方面,为了达到高速,超斯威夫特牺牲了武器搭载与防御能力,只能充当轻巡逻舰或快速反应艇;另一方面,其续航力问题也摆在眼前,高航速模式下油耗飙升,这决定了它的作战半径只能覆盖本地海域,定位十分有限。 这让它与中国的022型导弹艇形成了鲜明对比。

如果我们用数据来说话,可以发现超斯威夫特在定位上更像是“尖子生”,而不是“全能王”。它的最大排水量仅50吨,甚至比一辆中型卡车还轻。 与之相比,中国的022型导弹艇虽然航速只有38节(约70公里/小时),但其排水量高达220吨,搭载有8枚反舰导弹、30毫米机关炮,实打实的小型“海上堡垒”。总的超斯威夫特像是短途赛跑选手,而022型更像一名全面发展的中长跑运动员,两者的使命差异非常明显。

新加坡为什么要花大价钱搞一艘“跑得快”的小船?答案可能要放在亚洲地缘政治和新加坡战略防御的语境中才好理解。 新加坡的国土面积仅728平方公里,却处于全球最繁忙的马六甲海峡通道要冲。

为了巩固这一战略位置,新加坡的防务策略从未离开“精准防御”的核心。 简单说,在国土和海域面积受限的条件下,常规海军规模无论如何无法与地区性大国抗衡,新加坡必须精打细算,因此对小型、高效的高速舰艇情有独钟。

超斯威夫特应该说既是一种技术探索,也是一种情境中的最佳选择。 这艘舰艇究竟对中国海军有威胁吗?答案恐怕并不复杂:说威胁微乎其微,恐怕还保守了。

首先从基本实力上看,新加坡海军总吨位不到2万吨,而中国海军的吨位则超过300万吨,完全不对等。 中国依靠航母、驱逐舰、潜艇等多层海洋战力覆盖近海与远洋,而超斯威夫特的短航程简直“连门都出不了”。即便是在技术次级战线上的对抗,新加坡海军的单舰实力也难以抵消中国海军的密度和规模。

更关键的是,中新之间多年来保持着极为稳定和友好的外交与军事合作关系。 双方经常在南海附近海域举行联合演习,军事科技与装备上有不少互动。

如果没有根本的利益冲突,新加坡本就无意以这艘“跑得快的小船”来对抗庞大的中国舰队,因此从现实判断超斯威夫特成为威胁的可能性极低。 事实上,围绕超斯威夫特更值得讨论的,可能不是它会给其他国家带来多少迫在眉睫的危险,而是作为一种技术展示,它代表了高速舰艇发展的一个新方向。

超空泡技术的军事价值一直被猜测,比如它在水下可应用于高速鱼雷,用来对抗航母编队,但转到水面,这项技术目前能撕开的应用范围却并不大。 以超斯威夫特为例,它本身造价高昂,维护费用未知,而其在高航速模式下遭遇沉浮不稳的问题始终难以完全解决。

在这样的条件下,即便未来有更多国家采纳类似技术,高速舰艇恐怕也难以逃脱“特种任务”的定位,无法全面替代传统舰艇。 抛开这一点,再重新审视中国海军现有的高速舰艇体系,比如928型巡逻艇或更早期的022型导弹艇,它们同样具备不低的速度优势,只是目光未集中于速度本身,而更多关注火力、续航与综合作战能力。

在现代化多样战场中,特别是具备远程打击依赖与无人节点交汇的背景下,这种全局性较量决定了“单点速度”难以左右大局。 而这一点,似乎是超斯威夫特模式始终无法克服的共性问题。

回过头看,这艘高速舰艇受到的关注更多在于“新奇”与“尝鲜”,而非“致命威胁”或者“颠覆战场规则”。如果说它能给予中国海军或其他国家某种启示,那可能是关于技术前沿探索的路径:比如如何进一步改进超空泡技术,让其火力与稳定性实现平衡;如何缩减造价,让这种技术真正走向现实海战;甚至如何通过技术创新拓展海军装备的应用场景。 一句话超斯威夫特跑得够快,但在现代海战中,它只有更远的技术意义而非直接的战略杀伤力。

对中国海军无需过度解读它带来的威胁,而应该从长远视野,思考如何激活类似技术的潜能。 速度的确迷人,但更重要的,还是赢得战争的逻辑与设计,这一点,从未改变。