2025年4月19日,一则关于“引嘉入汉”工程的最新进展引发全网热议——这条连接汉江与嘉陵江的人工运河,不仅试图缝合2200年前因地震断裂的水系脉络,更承载着中国西部水运复兴与生态治理的双重使命。

**断裂的“历史经脉”与当代野心**

公元前186年的武都大地震,让原本连通的汉江与嘉陵江分道扬镳。古汉水上游改道后,汉中从沟通南北的“水运心脏”沦为封闭的内陆盆地。史书记载,诸葛亮北伐因粮运困难而屡次失利,与这场地理巨变直接相关。如今,陕西省水利厅宣布的“引嘉入汉”工程,计划通过120公里人工运河跨越秦巴山脉,将嘉陵江年均90亿立方米的水量调入汉江,同时打通千吨级航道,目标直指“缝合历史断流”与“激活西部水运”。

**数据背后的博弈:汉江为何被“薅羊毛”?**

汉江虽以1577公里位列长江最长支流,但其年均水量仅533亿立方米,不足嘉陵江的80%。然而,这条“南水北调主力水源”已累计向北方输水超700亿立方米,占中线工程总调水量的90%以上。过度调水导致汉江中下游水位持续下降,2022年襄阳段甚至出现历史最低水位,航运能力骤降60%。

为何偏偏选中汉江?地理优势是关键。汉江上游海拔高于华北平原,可自流调水,成本仅为远程调水的三分之一;其水质清澈,丹江口水库的Ⅰ类水质被誉为“亚洲天池”,是北方城市的“生命线”。但代价同样沉重:陕南地区为保水质,关停高污染产业,年经济损失超百亿元。

**超级运河的“技术密码”与生态底线**

“引嘉入汉”工程面临三大难关:龙门山断裂带的地震风险、118米的水位落差,以及嘉陵江高含沙量的冲击(略阳段年均含沙量7.94千克/立方米,是汉江的18倍)。设计团队采用“非对称隧洞+梯级船闸”方案,并借鉴三峡工程经验,将抗震等级提至8级。为保护生态,工程沿线设置6处湿地修复区,并首创“水温梯度诱鱼系统”,模拟自然水温引导鱼类洄游。

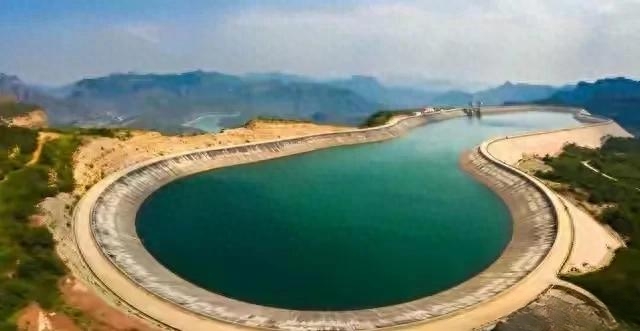

争议随之而来。反对者指出,调水可能加剧汉江中下游生态压力——2024年湖北人大代表黄艳警告,汉江流域水安全风险已达临界点,需警惕“调水-缺水-再调水”的恶性循环。对此,工程规划捆绑建设2GW抽水蓄能电站,汛期抽水50亿立方米储能发电,非汛期反哺汉江,试图实现“水能平衡”。

**黄金水道的经济账:成本直降75%的物流革命**

若工程2030年建成,陕南至重庆的货物将告别“翻越秦岭”的陆运困局,水运成本从0.6元/吨公里降至0.15元,年节省物流费用超20亿元。参考嘉陵江亭子口枢纽的经验,运河年货运量有望突破500万吨,成为连接“长江经济带”与“成渝双城圈”的新动脉。

襄阳的案例印证了水运价值。崔家营航电枢纽2014年投运后,汉江航道等级从500吨跃升至1000吨,年发电22亿度,灌溉农田177万亩,更带动库区旅游业收入增长300%。2024年底通车的隆中大桥,以201米主塔刷新汉江桥梁高度纪录,为千吨级船队通航铺平道路。

**未来挑战:300亿投资如何“回本”?**

工程总投资300亿元中,地方需承担55%(165亿元),而按现行水运收费标准,回本周期或超30年。陕西省提出“水运+光伏”模式,在运河沿线建设200公里光伏带,年发电量预计达5亿度;同时开发5个抽水蓄能电站,将调水与储能深度绑定。

中国水利科学院专家评价:“这不仅是地理缝合,更是对‘江河文明’的现代重构。”从刘邦暗度陈仓的古汉水,到今日横跨秦岭的超级运河,汉江的命运始终与国运交织。当“天汉之水”再度奔流,西部发展的新剧本,或许正从这条人工河道中徐徐展开。