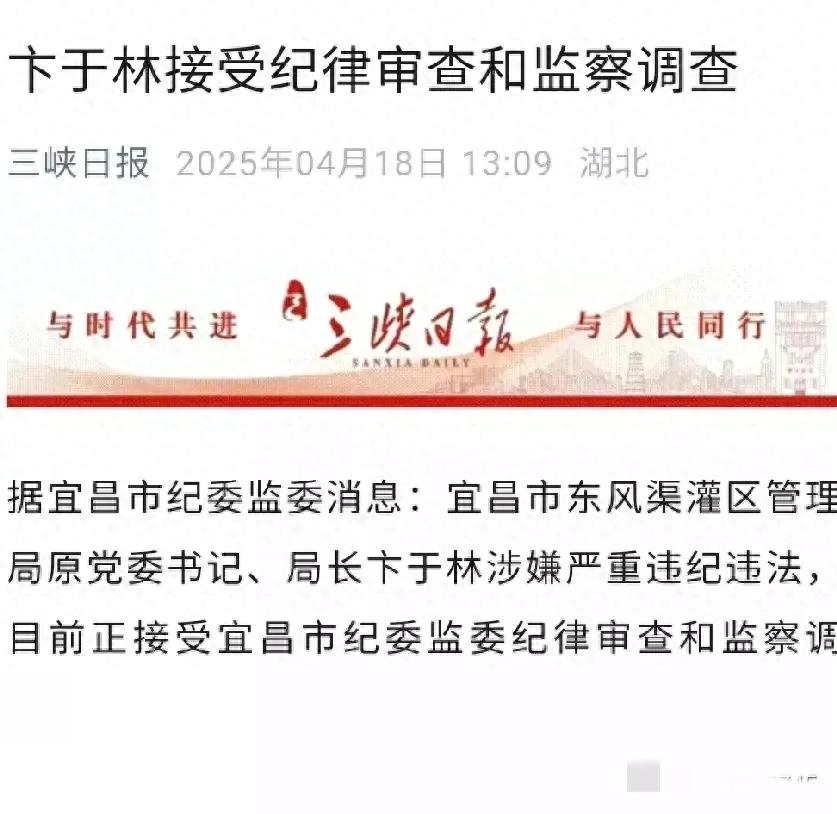

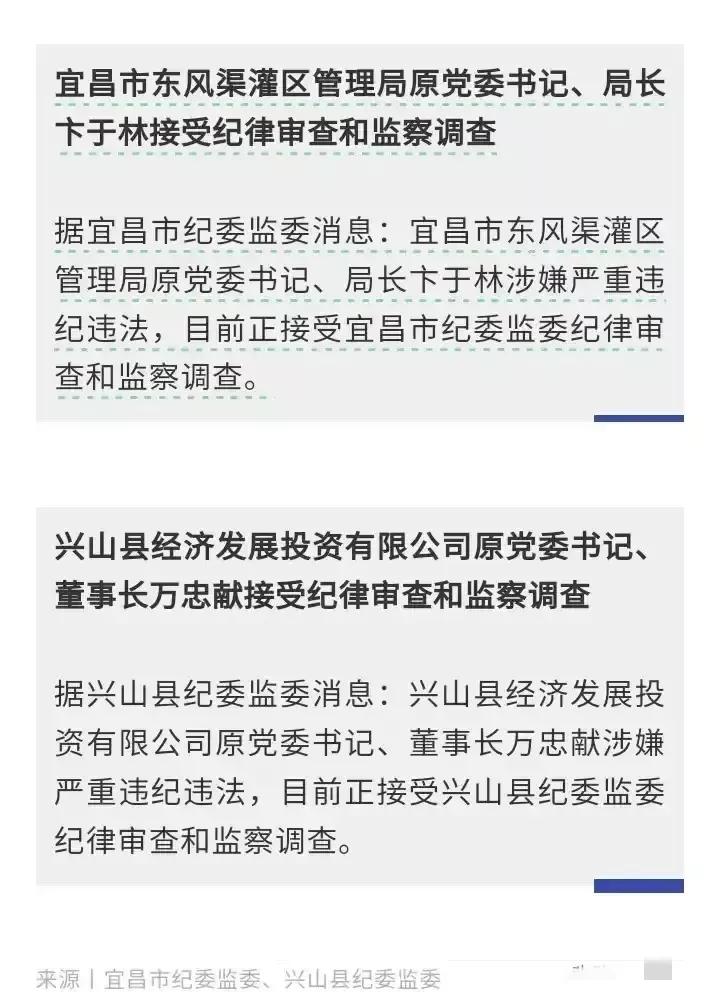

2025年4月19日,湖北宜昌市两名官员因涉嫌严重违纪违法被正式调查,其中包括曾任东风渠灌区管理局党委书记的卞于林。这起案件不仅揭露了地方水利系统的管理漏洞,更引发了社会对反腐机制效力的深刻思考。卞于林,作为一位曾被视为地方水利建设推动者的领导,卸任后却因腐败问题被查,让人不禁反问:权力和监督之间,究竟哪里失守了?

卞于林执掌期间,大力推动灌区水利基础设施和生态环境改善,相关项目获得了认可和奖项,他本人也曾是“先进分子”的典范。然而,“光环”的背后,监管体系的缺失却为权力的偏离提供了可乘之机。

当前水利系统对领导依赖过重,缺少严格的透明化管理和持续的审计监督,使得权力在缺乏有效制衡的环境下,容易滋生腐败。

此次案发后,透明招标和穿透式审计的议题急速升温。这两个制度工具被视为遏制腐败的“法宝”:透明招标通过公开、公平的流程减少暗箱操作可能,穿透式审计则深入追踪资金流向,确保项目资金安全高效使用。公众对这样的制度改革呼声高涨,期待真正把权力关进制度的“笼子”里,防止个人私利侵蚀公共利益。

不能忽视的是,反腐的根基还在“群众监督”上。基层民众具备敏锐的感知力,能够及时发现和反馈权力运行中的异状。他们的参与不仅是对政府行为的有效监督,也彰显了民主治理的力量。鼓励和保护群众监督,是打造廉洁政府不可或缺的关键环节。

当然,解决腐败不能满足于查处个别官员,更需要从制度和文化层面构建长效防线。完善法律法规体系,加强公务员职业伦理教育,强化纪律执行力度,都是必要的步骤。

唯有如此,才能真正扭转“权大于法”、“制度空心化”的窘境,使权力始终服从于人民的利益。

卞于林案件是一个警钟,它警示我们:如果监管不力、制度松散,任何推动地方发展的美好梦想都可能被腐败侵蚀。它也向全社会发出呼吁——反腐不是某一个部门、某几个人的孤军奋战,而是一场需要全民参与的坚守。权力制衡的完善,透明治理的深入,社会监督的发力,缺一不可。

小编想说,反腐败,是保障公平正义的重要战斗。每一次官员落马,都是国家对腐败零容忍的姿态体现,更是反腐制度日渐成熟的标志。我们期待,未来的治理环境能够更加开放透明,让权力运行在阳光下,让人民的监督成为常态。唯有如此,我们的社会才会变得更加公正、清明,人民的幸福感和安全感才能不断提升。让我们共同守护这份来之不易的清廉成果,让权力真正成为服务于人民的利器。