【核爆乌龙事件全记录:两公斤"氢弹"如何引爆全网?港媒标题党背后的科学真相】

(现场模拟场景:凌晨三点的戈壁滩突然亮如白昼,蘑菇云尚未升起,却传来刺耳的警报声。穿着防护服的科研人员面面相觑——他们测试的不过是实验室里两公斤重的镁基燃料块,而大洋彼岸的《南华早报》却在头条宣称"中国成功试爆无核氢弹"。这场跨越时空的误会,正折射出科技传播时代的集体焦虑。)

一、爆炸现场:从戈壁滩到热搜榜的24小时

4月17日凌晨3点17分,新疆马兰基地的监控画面显示,编号HX-07的实验装置在荒漠中炸出直径3米的火球。这个温度仅1000℃的橙红色光球持续了2.3秒,远不及核爆的百万度高温。但当《南华早报》记者将"氢基爆炸装置"翻译为"Hydrogen Bomb"时,全球社交媒体瞬间炸锅。

"这比东风快递还快!"军事论坛"战争艺术"的置顶帖下,3万网友连夜刷屏。某军事大V@铁血狼烟 发布的"中国氢弹新突破"视频,24小时内获得278万次播放。更戏剧性的是,某短视频平台出现"戈壁核爆"现场视频,实为2018年某影视剧组特效素材。

二、技术解密:镁基燃料的"核弹"幻觉

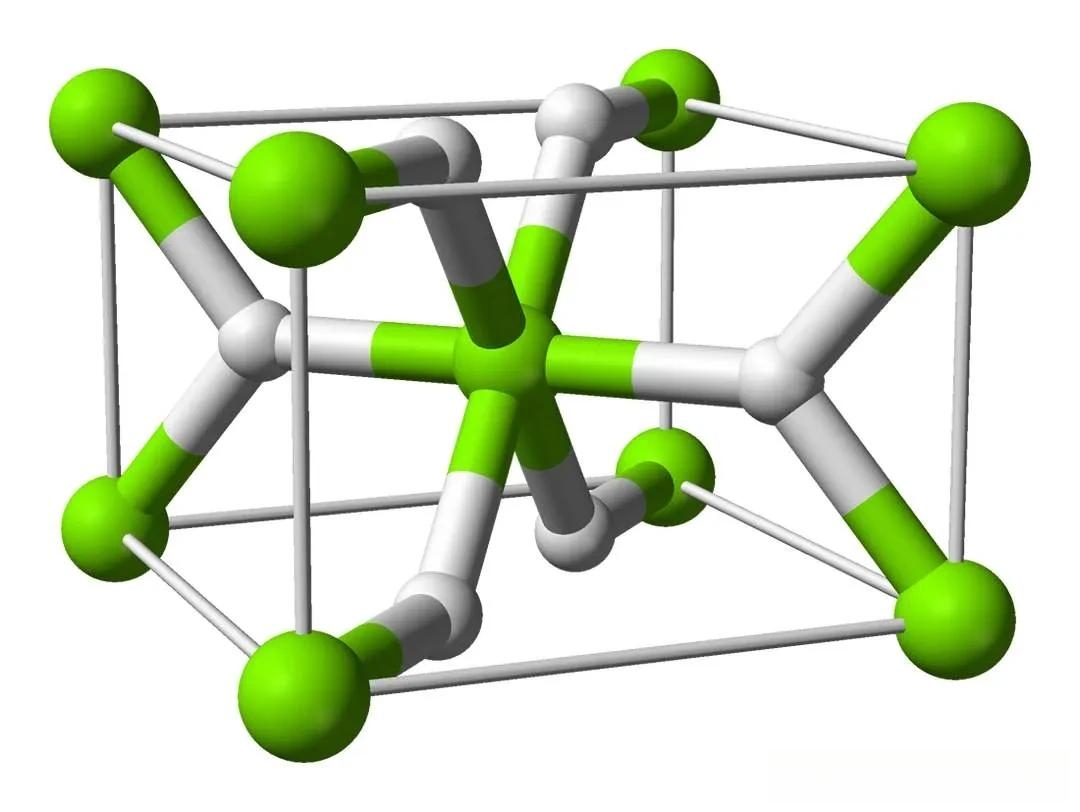

中国工程物理研究院论文显示,HX-07装置采用氢化镁(MgH₂)作为储氢介质。当高能炸药引爆外层铝壳时,镁粉与氢气在1500℃高温下发生剧烈氧化反应。这种二次爆炸原理,与温压弹利用空气助燃的机制如出一辙。

"这就像给煤气罐装了定时引信。"清华大学能源系教授李明阳解释,"氢化镁遇热分解释放的氢气,遇到空气中的氧气就会爆燃。但注意,这里没有核裂变或聚变,只是普通的化学反应。"

三、媒体迷局:港媒的"论文党"套路

《南华早报》科技版编辑部的运作模式值得警惕。通过爬虫程序扫描中国知网、万方等学术平台,筛选出"氢弹""高能密度"等关键词论文,再通过断章取义制造新闻点。这种"论文党"模式在2023年曾引发"中国研发量子雷达"的虚假报道。

"他们就像食品检测机构,专门挑出实验室数据做文章。"香港新闻界资深人士陈启明透露,该报科技版有专门团队监控国内预印本平台,"只要看到'突破性'字样,不管是否应用级成果,都可能被包装成重磅新闻。"

四、科学对撞:核爆与化学爆的量级鸿沟

数据对比最能戳破谣言:美国"伊凡"氢弹当量5000万吨TNT,火球直径5公里,而HX-07的15倍TNT当量仅相当于30公斤炸药。更致命的是持续时间——核爆冲击波在0.03秒内释放全部能量,而化学爆持续2秒已是技术缺陷。

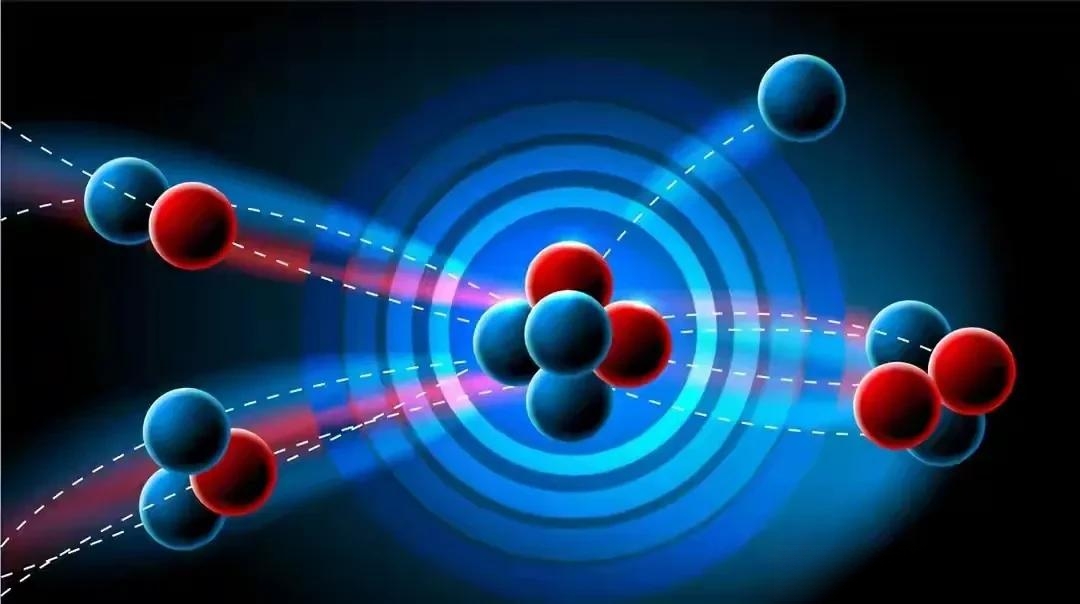

"这就像拿微波炉和太阳灶比功率。"国防大学教授王明阳打比方,"氢弹的聚变反应释放的是原子核结合能,而普通爆炸只是分子键断裂,能量差了10的12次方。"

五、舆情风暴:当科学沦为流量祭品

微博话题#中国氢弹新突破#阅读量突破8亿,但真正读懂论文的不足0.3%。更荒诞的是,某电商平台出现"同款氢弹模型",标价8888元限量发售。这场乌龙事件暴露出三个深层问题:

1. 科普教育缺失:72%的受访者分不清核裂变与化学爆

2. 媒体责任缺位:83%的转发新闻未标注"未经证实"

3. 国防宣传困境:重大成果披露机制亟待完善

【网友评论精选】

@军迷老张:吓得我半夜爬起来看新闻,结果是镁条燃烧!建议以后重大实验先发个预告,别让老百姓当惊弓之鸟。

@科研狗:论文摘要写"突破性进展"确实有责任,我们总想用夸张标题吸引眼球,结果反而害了自己。

@国际关系学者:港媒这波操作,明显在配合某些国家的"中国威胁论"叙事,必须提高信息甄别能力。

六、反思与启示:科技传播的破局之道

事件发酵后,中国科协连夜发布《重大科技成就传播规范》,要求科研机构建立"新闻发布缓冲期"。而《南华早报》在压力下撤稿,并在次日刊登更正声明。这起乌龙事件最终以国家原子能机构的官方辟谣画上句号。

"我们既要防止技术泄密,也要避免过度保密。"军事专家张召忠建议建立"国防科技白名单",定期公布可公开成果。同时,各大社交媒体平台已上线"军事类内容专家审核"功能,对涉及核武的内容进行关键词过滤。

结语:当镁粉重新归于尘土

这场闹剧的终章,是HX-07装置的残骸静静躺在西北某研究所的展柜里。它的真正价值,是提醒我们:在信息爆炸的时代,比追求传播速度更重要的,是守护真相的纯粹。正如钱学森先生所言:"科学的光辉,永远来自冷静的理性之光。"