人形机器人马拉松首秀翻车?技术痛点还是产业泡沫?

人形机器人马拉松:技术尴尬期还是产业黎明前夜?

机器人马拉松翻车现场,产业泡沫被戳破了吗?

机器人马拉松暴露短板,泡沫还是技术阵痛?

机器人马拉松变“翻车大赛”:百亿泡沫被戳破还是技术必经之痛?

北京亦庄的赛道上,一群身高1米到1.8米的“钢铁选手”正踉跄前行。

4月19日清晨,全球首场人形机器人半程马拉松鸣枪开跑。发令枪响的瞬间,宇树G1机器人刚迈出一步就瘫倒在地,松延动力的“旋风小子”跑着跑着掉了脑袋,玄晶科技的“神农”因风扇动力过猛撞上护栏……这场本应展现科技力量的赛事,意外成了“翻车现场”直播秀。网友调侃:“宣传片里的钢铁侠,赛场上秒变废铁侠。”

但这场赛事的意义远不止于娱乐。参赛的20支队伍中,仅有6台机器人完赛,完赛率不足30%。冠军“天工Ultra”耗时2小时40分42秒,比人类业余跑者还慢;亚军“小顽童”团队甚至自曝,为应对赛道突发状况,他们为每个战队配备了2台备用机器人。这些狼狈与挣扎,恰似一面镜子,映照出中国机器人产业从实验室走向市场的真实困境与突破。

技术照妖镜:马拉松暴露四大“死穴”

- 平衡能力仍是核心难题

夺冠的“天工Ultra”看似风光,实则全程依赖预设路径和人工遥控。北京人形机器人创新中心总经理熊友军坦言:“能跑完21公里已是质的飞跃,但自主避障、动态平衡仍是难题。” 波士顿动力工程师曾直言:“我们花20年教机器人走路,再花20年教它干活。”相比之下,国产机器人连“走稳”都需工程师全程陪跑。

松延动力的“小顽童”身高仅1.18米,却在复杂赛道中表现亮眼,其秘诀在于将18个电机集中布置于胯部,通过仿生算法将关节扭矩误差控制在0.1扭米级别,实现3.5小时极限动态平衡。这种“小个子大智慧”的设计,暴露出高大人形机器人在惯性控制上的天然短板。 - 续航焦虑堪比“电动爹”

天工Ultra每跑6公里就要更换电池,全程累计消耗4块电池。比赛途中一次摔倒,直接原因竟是电量不足导致关节失控。玄晶科技的88公斤重型机器人“轩辕”,因加大电机和电池重量,最终仅以每小时2公里的龟速退赛。这让人想起早期电动车——当特斯拉Model S续航突破400公里时,行业才真正起飞。机器人若想摆脱“充电两小时,跑步五分钟”的窘境,能源革命势在必行。 - 手部功能亟待突破

赛事刻意回避手部测试,因为当前最先进的机械手,握力控制精度还不如三岁孩童。马斯克曾嘲讽:“做不出灵活双手,机器人永远是高级玩具。” 优必选Walker S虽已进入汽车工厂执行分拣任务,但其抓取动作仍需预设程序,远未达到“随机应变”水平。 - 算法“智商”需实战检验

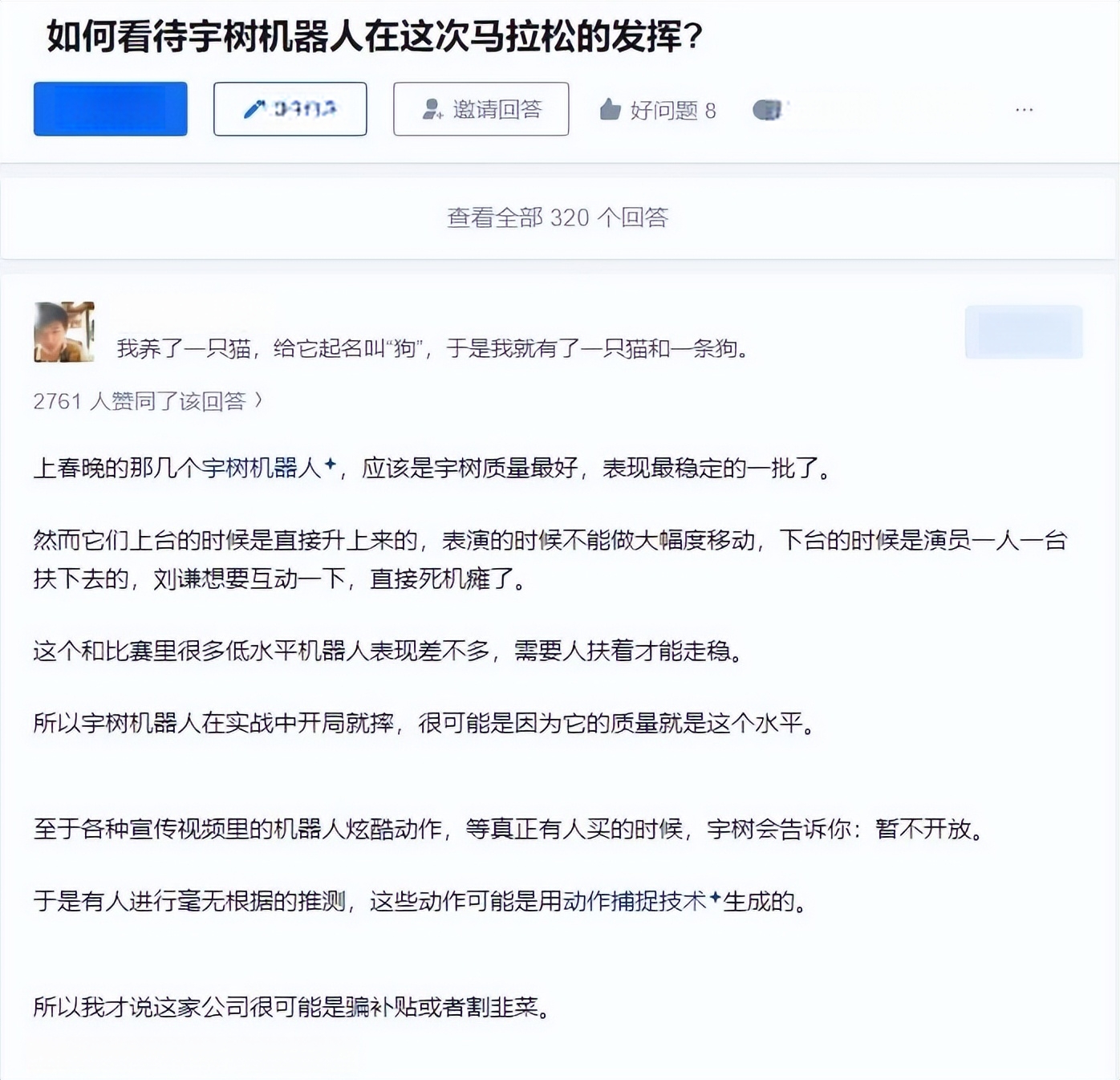

宇树G1的起跑摔倒引发群嘲,公司声明“算法非自研”却遭打脸——网友翻出该机型发布会视频,明确标注“自主研发运动控制算法”。这种实验室数据与实战表现的割裂,恰如自动驾驶领域的“PPT造车”乱象。清华大学团队开发的“强化模仿学习”框架,需在虚拟环境中训练上千次,才能让机器人适应真实地形,但多数企业尚未跨过这道技术门槛。

产业辩证法:泡沫下的真实突围

资本狂热与理性撤退正在同步上演。朱啸虎等投资人陆续撤离早期项目,直言“商业化路径模糊”,但头部企业却在闷声突破:

- 天工团队将电子皮肤成本压低90%,触觉灵敏度接近人类指尖;

- 松延动力开源N2机器人设计,推动教育市场普及;

- 优必选Walker S进入汽车生产线,完成拧螺丝、质检等基础工作。

这些突破印证着摩根士丹利的判断:中国35家人形机器人企业跻身全球百强,量产机型已达5款。尽管绿的谐波等零部件厂商市盈率高达365倍,但产业估值逻辑正在变化——从“翻跟头估值法”转向“实用场景渗透率”。

历史启示录:所有伟大始于尴尬

1894年巴黎-鲁昂汽车赛的启示仍在回响。当年102辆参赛车仅9辆完赛,冠军竟是蒸汽拖拉机。如今被视为“工业明珠”的汽车产业,起步时同样笨拙可笑。机器人产业正经历相似阵痛:

- 2016年大疆穿越无人机泡沫,却催生出全球消费级无人机霸主;

- 2020年AI制药寒冬,反而孕育出AlphaFold蛋白质预测革命**。

当下中国机器人企业的探索更具现实意义:

- 天工团队将马拉松技术用于电力巡检,解决高空作业危险;

- 松延动力与学校合作,让N2机器人成为编程教学载体;

- 玄晶科技的重型机器人转向矿山勘探,在非结构环境中寻找生存空间。

未来竞技场:人机共生的临界点

当“小顽童”团队展示特殊防滑“跑鞋”时,孩童在场边高喊“加油机器人”。这种人与技术的共情,预示着新时代的来临。电子皮肤、开源算法、轻量化设计的突破,正在重构产业生态:

- 成本悬崖:小米将机器人单价从70万压至10万以下;

- 场景革命:家庭陪护、灾难救援等需求催生细分市场;

- 标准之争:中国主导的关节电机、减速器标准正在形成。

这场马拉松的终点,恰是智能化时代的起点。当机器人学会在跌倒后自主爬起,当资本泡沫褪去留下硬核技术,中国智造正在书写新的产业剧本——不是弯道超车,而是开道造车。