毛主席挽关向应手迹

1902年,当大连湾的槐花第三次绽放时,关向应(原名关致祥)出生在金县亮甲店的一个满族贫困家庭。这个吃着高粱饼子长大的东北少年,在伏见台公学堂读书时,因目睹日本殖民者的暴行,18岁便立下“誓以我血荐轩辕”的誓言。

1924年的春天格外寒冷,22岁的关向应带着变卖祖屋的银元,踏上了开往上海的货轮。在瞿秋白执教的上海大学社会学系,他如饥似渴地研读《共产党宣言》,白天在闸北工人夜校教识字,夜晚油印革命传单。次年冬天,这个操着海蛎子味方言的东北青年,作为“特别培养对象”被秘密送往莫斯科东方大学。

1928年莫斯科的初雪中,26岁的关向应创造了中共党史上的奇迹——在党的六大当选中央政治局候补委员,成为当时最年轻的决策层成员。当与会代表们惊讶于这个年轻人的资历时,周恩来却拍着他的肩膀说:“致祥同志在五卅运动中组织的十万工人大罢工,就是最好的履历书!”

1932年洪湖之畔,关向应与贺龙初次相遇。这对相差6岁的“黄金搭档”,在湘鄂西创造了“三日拔五寨”的军事奇迹。战士们至今记得:寒冬腊月里,关政委总把自己的棉衣盖在伤员身上;部队断粮时,他带头嚼草根充饥。正是这种“官兵同甘苦”的作风,让红三军在短短半年内从3000人壮大到15000人。

1935年11月19日,桑植县刘家坪的银杏树下,关向应站在誓师大会上振臂高呼:“哪怕长征路万里,红旗必插遍九州!”在过草地的生死考验中,他发明的“绑腿防陷法”拯救了数百战士,自己却因长期营养不良患上严重肺结核。

抗战烽火中,这位“120师灵魂政委”再显神威。1938年齐会战役,他首创“战地政治动员十步法”,让新兵蛋子三天变成钢铁战士。贺龙常说:“老关在,军心就在!”他们共同打造的晋绥根据地,成为插在日军华北心脏的尖刀。

1941年延安的秋雨格外萧瑟,39岁的关向应咳血不止被强制休养。病榻上的他仍坚持撰写《战地政治工作手册》,直到手指颤抖握不住笔。毛泽东特批的苏联药品被他坚决退回:“留给前线的同志,我还能挺!”

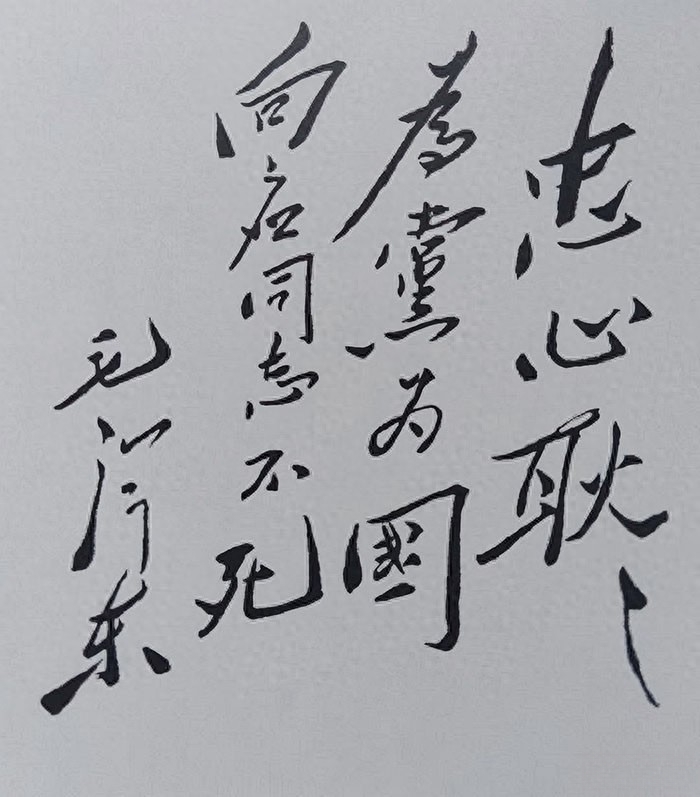

1946年7月21日,延河水呜咽着送别这位鞠躬尽瘁的战士。毛泽东含泪挥毫“忠心耿耿,为党为国,向应同志不死”,朱德扶棺痛哭“失我臂膀”,十万军民自发沿路祭奠。大连金州的关向应纪念馆里,那件补了32个补丁的军装,仍在诉说着“布衣元帅”的传奇。

这位满族将军用44年生命诠释了何为真正的共产主义战士。从黄浦江畔的工人夜校到洪湖苏区的枪林弹雨,从雪山草地的艰难跋涉到晋北高原的抗日烽火,他用信仰之光照亮了中国革命的漫漫长夜。如今,当我们走在繁华的解放路上,是否还记得这些用青春热血浇筑道路的先驱?关向应的故事,正是百年大党精神密码的最佳注解!