导语

1995年深秋,新疆塔克拉玛干沙漠深处,中日联合考古队在尼雅遗址发现一座夫妻合葬墓。当考古队员轻轻拂去墓主右臂上的沙土时,一块色彩斑驳的织锦护臂突然现世——“五星出东方利中国”八个篆体汉字在阳光下熠熠生辉。这枚跨越千年的汉代蜀锦,不仅是西域最早的“中国”印记,更暗藏着中华文明与星辰对话的神秘密码。2024年,天文学家宣布:2040年9月9日,五星连珠将再次降临东方,这一天象与2000年前的预言遥相呼应,究竟预示着怎样的国运变迁?

一、沙漠惊现“中国”第一印 精绝古国的千年守护

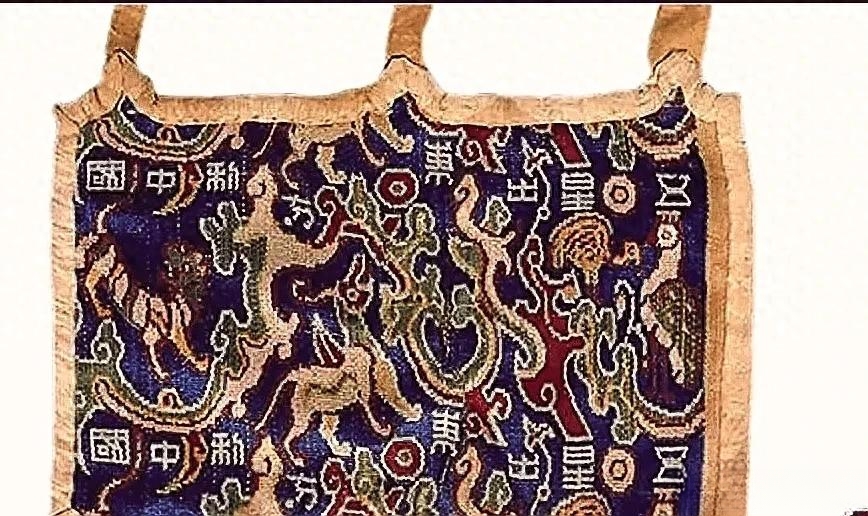

1901年,英国探险家斯坦首次踏入尼雅遗址时,怎么也想不到这座被黄沙掩埋的精绝古国,竟藏着改写历史的关键物证。1995年的那次发掘中,考古队在M1号墓发现的织锦护臂,以红、黄、蓝、绿、白五色丝线织就,纹样中凤凰、麒麟、白虎穿行于云气之间,五个圆点代表金、木、水、火、土五星。更令人震撼的是,完整铭文应为“五星出东方利中国诛南羌四夷服单于降与天无极”,将天文异象与军事征伐直接关联。

这枚护臂的工艺堪称巅峰:每平方厘米经线达220根,远超普通汉锦的密度,其产地竟是千里之外的蜀地。专家推测,这是西汉朝廷赏赐给精绝国的“国礼”,既是政治权威的象征,也是文化认同的纽带。精绝贵族将其作为陪葬品,足见对中原文明的敬仰。

二、星占术与帝国兴衰 赵充国平叛的“天命”之战

公元前61年,76岁的老将赵充国临危受命,率三万汉军征讨西羌叛乱。此时,汉宣帝收到星官急报:五星齐聚东方井宿。这位深谙“天人感应”的帝王立即下诏:“今五星出东方,中国大利,蛮夷大败!”

赵充国的策略却出人意料:他拒绝强攻,反而在湟水流域屯田戍边,修筑堡垒。士兵们抱怨“放着敌人不打,却要种地”,但赵充国坚信:“百闻不如一见,实地勘察才能知胜负。” 他的坚持最终换来奇迹——羌人因断粮内乱,数万部众投降。战后,汉宣帝将“五星出东方”铭文织入蜀锦,赏赐西域诸国,宣告“四夷臣服”的天命。

这场战役揭示了汉代“兵阴阳”思想的精髓:将星象、地理、人心融为一体。赵充国的屯田策略不仅瓦解了敌军,更在西域播下了农耕文明的种子,为丝绸之路的繁荣奠定基础。

三、文明密码 从星象到五行的千年对话

在汉代人的宇宙观里,五星连珠绝非偶然。《史记·天官书》记载:“五星分天之中,积于东方,中国利。” 这一理论背后,是阴阳五行与天文历法的精密交织:

- 东方属木,对应春季生机,象征文明开化;

- 五色对应五星:青色(岁星)、赤色(荧惑)、黄色(镇星)、白色(太白)、黑色(辰星),织锦中以绿色替代黑色,实为追求视觉效果的匠心;

- 星官体系:井宿为南方朱雀七宿之一,对应秦地,暗示汉朝兴起于西方,却将天命投射于东方。

这种“天人合一”的思维,在尼雅织锦中具象化为“云气纹+瑞兽+日月”的组合。云气象征天地之气,瑞兽代表祥瑞,日月则是阴阳平衡的终极符号。方寸之间,浓缩着古人对宇宙秩序的深刻理解。

四、现代解码 五星连珠的科学与玄学之争

2024年,天文学家宣布:2040年9月9日,五大行星将在15度范围内形成“五星连珠”,这是自1962年后最清晰的一次。消息一出,网络热议沸腾:有人联想到汉代预言,认为这是“中国崛起”的征兆;也有人质疑“迷信糟粕”。

科学层面,五星连珠是行星公转周期差异的自然结果。水星88天、金星225天、火星687天、木星4333天、土星10760天,它们的最小公倍数虽达数千万年,但古人放宽标准(张角小于60度),使这一天象约百年一见。

文化层面,这一天象的象征意义不容忽视。2022年北京冬奥会开幕式上,尼雅织锦的数字化形象震撼全球,成为中华文明连续性的生动注脚。正如考古学家所言:“织锦不仅是文物,更是中华民族共同体意识的物质载体。”

“五星出东方利中国”的现代解读,折射出传统文化与科学理性的碰撞。

结语 文明的星轨从未停歇

站在尼雅遗址的佛塔前,远眺黄沙漫卷的地平线,仿佛能听见丝绸之路上的驼铃声。2000年前,精绝国人将“五星出东方”织入锦缎,祈求国运昌隆;2000年后,我们用望远镜观测星辰,探索宇宙奥秘。从星占术到航天工程,人类对“天命”的追问从未改变,变的是认知世界的方式。

2040年的五星连珠,或许只是又一次自然奇观,但它提醒我们:中华文明的延续,不在于星辰的指引,而在于一代又一代人对文明火种的守护。当我们凝视尼雅织锦的纹路,看到的不仅是古老的预言,更是一个民族对光明与希望的永恒追求。.