引言:欧亚帝国扩张的序幕

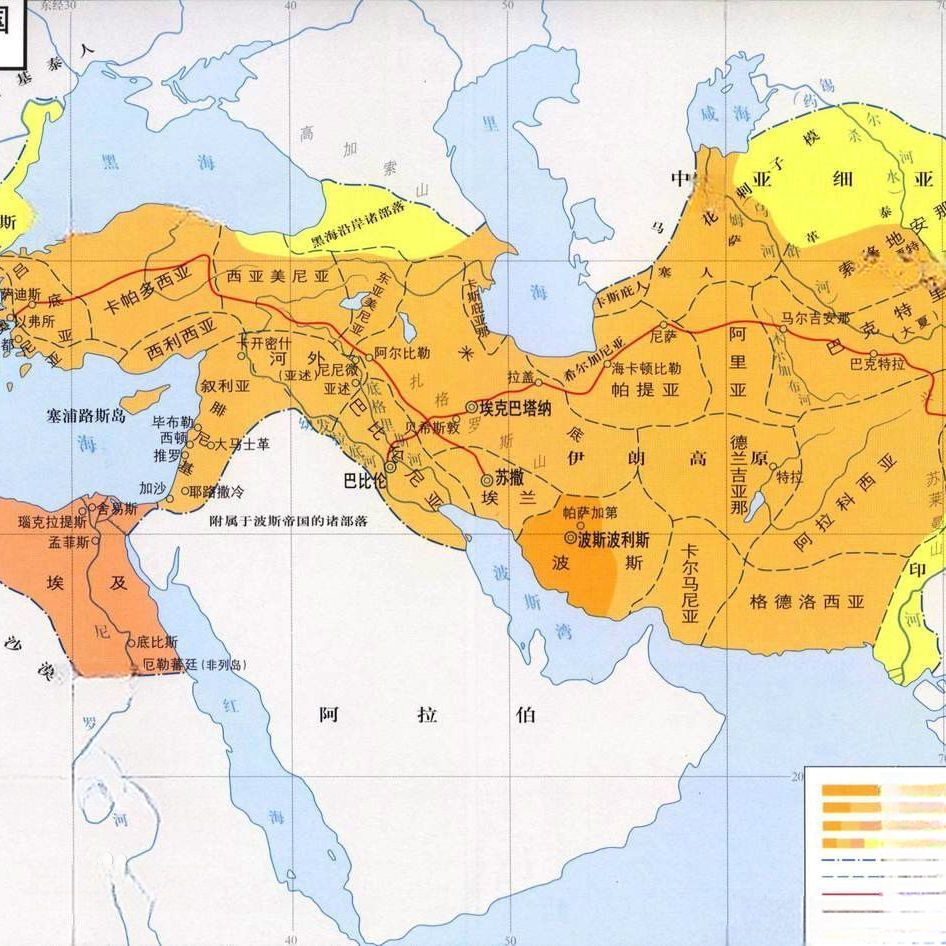

公元前6世纪,波斯阿契美尼德王朝的崛起标志着古代世界首次出现横跨欧亚非三大洲的超级帝国。其向东扩张至印度河流域的军事行动,不仅是一场领土争夺战,更开启了印度文明与西亚、地中海世界的深度互动。本文将以波斯对印度西北部的统治为核心,分析其征服过程、治理模式及其对南亚历史的长远影响。

一、 波斯帝国的东扩动力

1 地理与战略需求

波斯帝国的核心区域位于伊朗高原,其东部的印度河流域(今巴基斯坦)因地理毗邻成为扩张的自然目标。印度河平原土地肥沃,盛产粮食、黄金和象牙,且控制着连接中亚与南亚的贸易走廊(如开伯尔山口)。大流士一世时期,帝国亟需通过征服富饶地区来维持庞大的行政与军事开支。

2 军事技术的优势

波斯军队以轻骑兵、复合弓和高效的后勤体系著称。其“不死军”(Immortals)精英部队能够快速机动,而印度河流域的城邦多为分散的部落联盟(如犍陀罗、开卡亚),缺乏统一抵抗力量。波斯人还利用战车和工程部队(如架桥技术)克服地理障碍。

3 意识形态驱动

阿契美尼德王朝自诩为“万王之王”,其统治合法性建立在不断征服“未开化之地”的使命上。大流士一世的贝希斯敦铭文明确将印度(Hindush)列为帝国第24个行省,象征其“世界帝国”的完成。

二、征服与统治:印度河行省的建立

1 军事征服的时间线与关键战役

- 公元前518年:大流士一世派遣舰队沿印度河探索,随后陆军从伊朗东部进攻,击败犍陀罗王国。

- 关键战役:塔克西拉围攻战。波斯军队使用攻城塔和地道战术攻破这座战略重镇,迫使当地王公臣服。

- 结果:波斯设立“印度行省”(Hindush),涵盖今巴基斯坦大部及印度西北部(最东至杰赫勒姆河)。

2 行政管理制度

- 总督(萨特拉皮)体系:行省由波斯贵族担任总督,驻军约1万人,首府设在塔克西拉。

- 税收与贡赋:印度行省年贡赋达360塔兰特黄金(约合现今10吨),是帝国最富裕的行省之一。另需提供战象、檀香木和棉布。

- 地方自治:允许印度本土王公(如旁遮普的波罗斯家族)保留权力,但需效忠波斯皇帝。

3 波斯统治的挑战

- 地理阻隔:兴都库什山脉阻碍了波斯中央与行省的直接联系,导致后期控制力下降。

- 地方叛乱:公元前4世纪初,印度行省趁波斯内乱(如小居鲁士叛乱)一度脱离控制,直至被阿尔塔薛西斯三世重新征服。

- 文化冲突:波斯推行的琐罗亚斯德教与印度本土宗教(如早期婆罗门教)未发生激烈冲突,但税收压迫引发民怨。

三、文明交融:波斯与印度的双向影响

1 波斯对印度的文化输出

- 文字与语言:阿拉米字母在印度西北部流行,成为佉卢文的前身;波斯语词汇(如“shah”“divan”)进入梵语。

- 建筑与艺术:波斯波利斯的立柱风格影响印度宫殿设计;阿育王石柱的磨光技术与柱头雕刻(如狮子)明显带有波斯技艺痕迹。

- 军事革新:波斯骑兵马具(如马鞍、马蹄铁)和复合弓技术传入,提升了印度军队的机动性与远程打击能力。

2 印度对波斯的反向影响

- 物质财富:印度黄金、象牙和香料通过波斯传入地中海世界,成为帝国贵族奢侈品的象征。

- 宗教与哲学:印度苦行思想可能影响了琐罗亚斯德教的末世论;印度战象被编入波斯军队,改变了西亚战场的战术模式。

- 科学技术:印度数学(如十进制雏形)和医学(阿育吠陀药草)通过波斯学者传播至西方。

3 个案研究:塔克西拉的波斯化城市

考古证据显示,塔克西拉在波斯统治时期成为多元文化中心:

- 城市规划采用波斯风格的网格布局,建有祆教火庙与印度神庙并存的宗教区。

- 出土的波斯银币与印度本地货币共存,证明贸易网络的整合。

- 希腊史家希罗多德记载,波斯总督在此招募印度雇佣军参与希波战争。

四、波斯统治的崩溃与遗产

1 亚历山大大帝的终结

公元前330年,波斯帝国被亚历山大击溃。公元前326年,亚历山大进军印度河流域,击败波斯最后一任印度总督。但希腊人未能稳固统治,印度西北部陷入权力真空。

2 孔雀王朝的继承与转化

- 旃陀罗笈多·孔雀借助波斯行政体系(如行省制)统一北印度,其顾问考底利耶的《政事论》明显吸收波斯治国术。

- 阿育王将波斯铭文传统转化为佛教法敕,石柱的形制与铭文格式直接模仿大流士一世。

3 长时段影响

- 丝绸之路的前奏:波斯统治时期建立的商路(如从塔克西拉到苏萨的皇家大道)为后来的跨大陆贸易奠定基础。

- 文化杂交的典范:犍陀罗艺术在希腊化时代融合波斯、印度与希腊元素,最终催生出佛陀人像雕塑。

- 帝国治理的模板:波斯对印度的间接统治模式被德里苏丹国、莫卧儿帝国等后续征服者效仿。

五、后续历史中的“波斯化”浪潮

1 伽色尼王朝与德里苏丹国

- 10-12世纪,波斯化的突厥政权(如伽色尼王朝)以“圣战”名义入侵印度,破坏印度教神庙的同时,也将波斯诗歌(如菲尔多西《列王纪》)传入南亚。

- 德里苏丹国的宫廷语言为波斯语,行政制度沿用“迪万”(divan)等波斯术语。

2 莫卧儿帝国的波斯遗产

- 莫卧儿皇室自诩为帖木儿(波斯文化继承者)后裔,宫廷艺术融合波斯细密画与印度传统。

- 泰姬陵的建筑师来自波斯设拉子,其圆顶与伊万拱门设计源自萨非王朝风格。

3 现代印度的波斯印记

- 语言:乌尔都语使用波斯字母,30%词汇源于波斯语。

- 法律:英国殖民时期继承的“地税制”可追溯至波斯萨特拉皮的税收体系。

- 文化符号:印度总统府(原维多利亚宫)装饰大量波斯地毯与书法,象征历史记忆的层积。

结尾的话:征服与交融的双重叙事

波斯对印度的入侵既是军事暴力的历史,也是文明共生的起点。从阿契美尼德王朝到莫卧儿帝国,波斯元素通过不同形式嵌入南亚文明的基因中。这种跨越两千年的互动证明,帝国的刀剑或许短暂,但文化的渗透力却持久地重塑了人类社会的面貌。

参考文献

- 希罗多德,《历史》(第四卷),公元前5世纪。

- Romila Thapar, Early India: From the Origins to AD 1300, 2002.

- 理查德·弗赖伊,《波斯的遗产》,1963年。

- 塔克西拉考古报告(巴基斯坦政府,1985-2001年)。等等