在中国书法史上,八大山人(朱耷)的作品以其独特的艺术风格和深邃的精神内涵独树一帜。他的《行书中堂》更是其晚年书法艺术的代表作之一,笔墨简练却意蕴深远,每一笔都仿佛在诉说着他坎坷的人生与超然的心境。今天,我们就来深入解读这幅作品,探寻其背后的艺术魅力与精神世界。

一、八大山人:从王孙到隐士的传奇人生

八大山人(1626—约1705),原名朱耷,是明太祖朱元璋的后裔,出身显赫。然而,明亡后,他经历了国破家亡的剧痛,一度削发为僧,后又改信道教,隐居于南昌青云谱道院。他的艺术生涯与其人生经历紧密相连,书法与绘画均呈现出强烈的个人风格——孤冷、简练,却又充满力量。

八大山人的书法早年受欧阳询、董其昌影响,后逐渐形成自己独特的风格。他喜用秃笔,线条圆润浑厚,结字夸张变形,字势左低右高,形成一种奇特的节奏感。这种风格在《行书中堂》中表现得淋漓尽致。

二、《行书中堂》的艺术特点

1. 用笔简练,中锋浑厚

八大山人的书法以“简”著称,他极少使用复杂的提按顿挫,而是以中锋运笔,线条圆润饱满,如“折钗股”,富有弹性。在《行书中堂》中,我们可以清晰地看到他的用笔特点——笔画粗壮有力,转折处多用圆转,而非方折,使得整体风格显得浑厚而不失灵动。

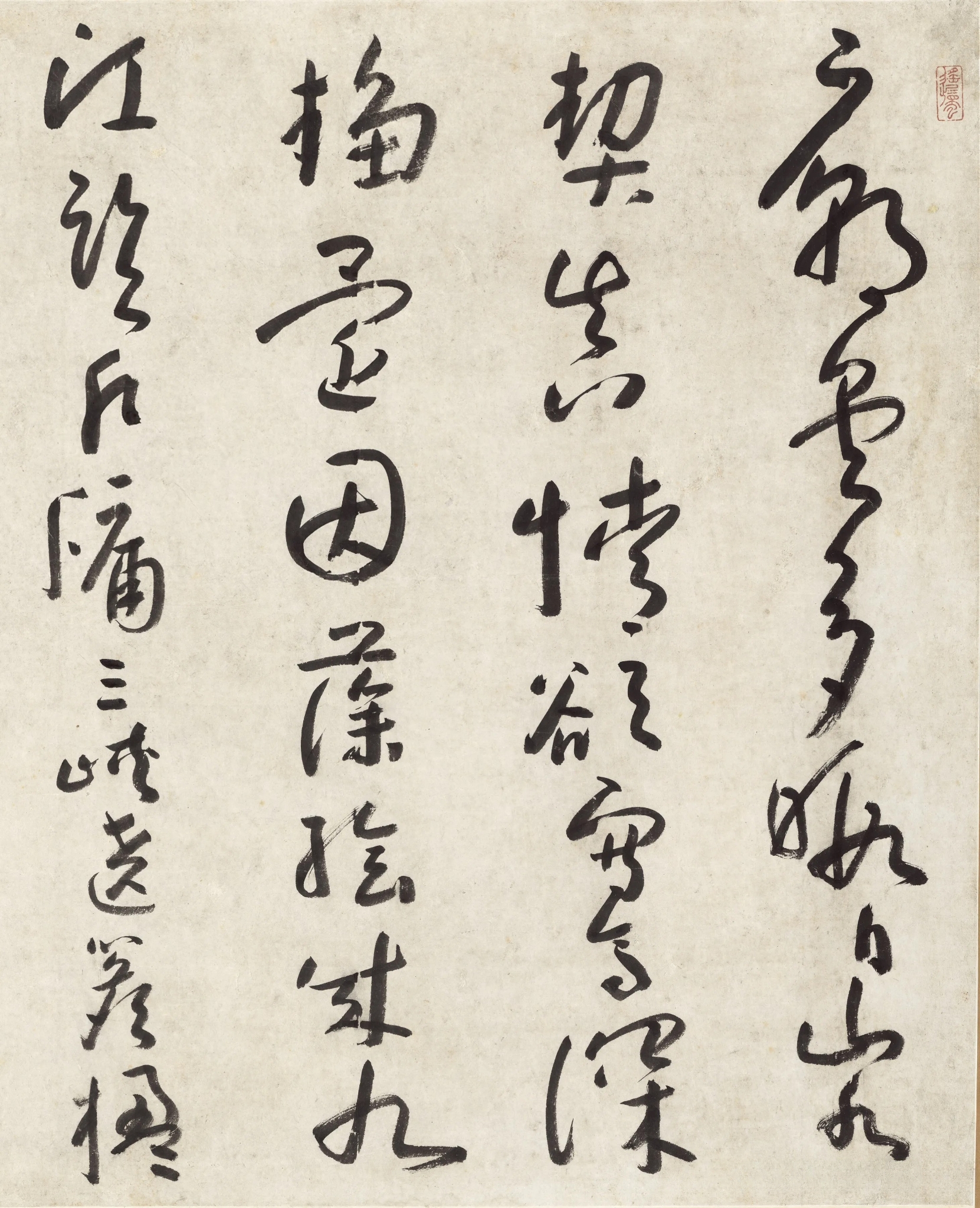

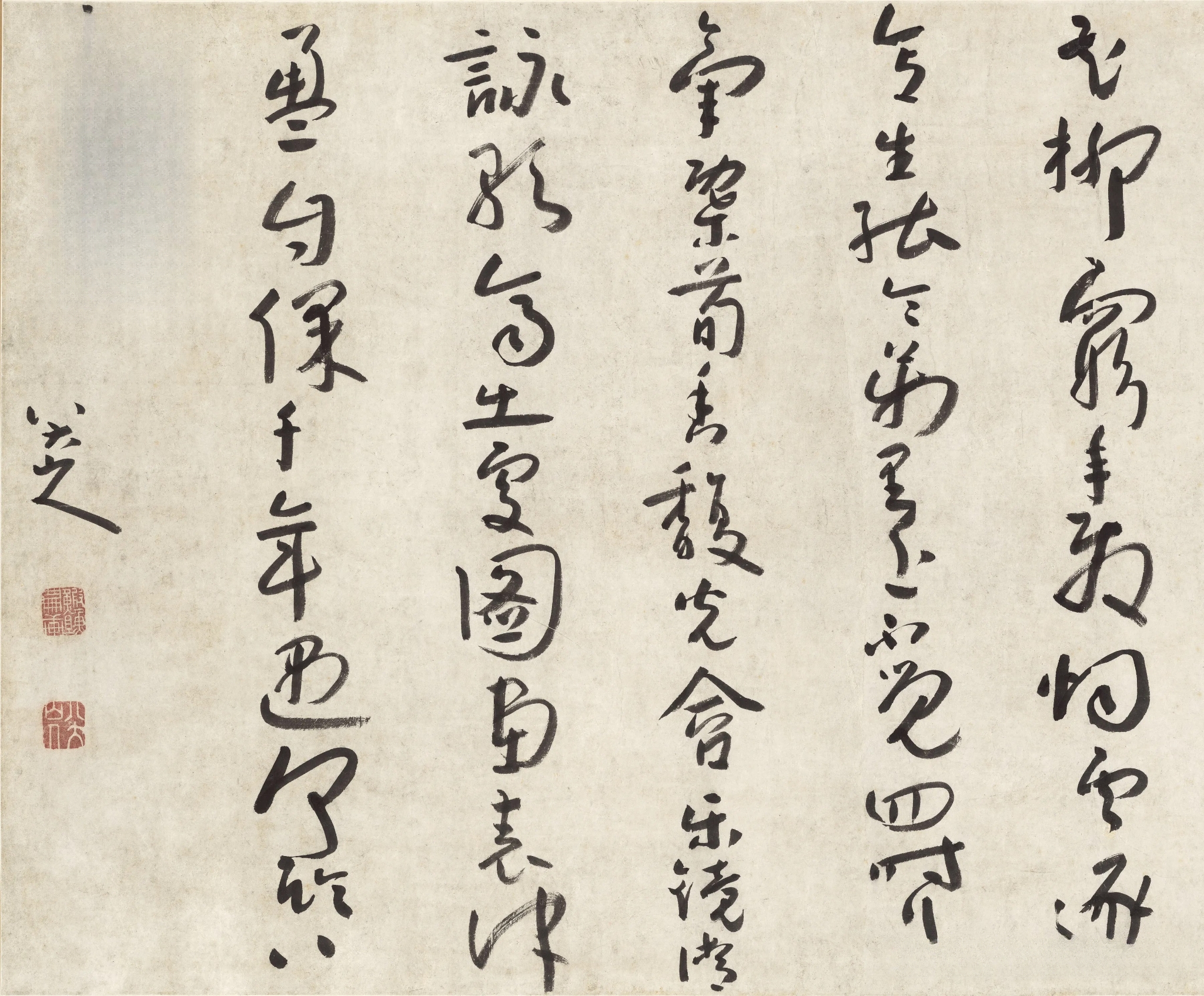

《行书中堂》局部图,展示其圆润的笔触

《行书中堂》局部图,展示其圆润的笔触

2. 结字奇特,错落有致

八大山人的书法结构极具个性,他常常打破常规,将字的上下部分错位处理,形成“左紧右松”的视觉效果。例如,在《行书中堂》中,某些字的偏旁部首被刻意拉长或缩短,甚至左右两部分不在一条垂直线上,营造出一种动态的平衡感。这种处理方式不仅增强了作品的视觉冲击力,也体现了八大山人对传统书法规范的突破。

3. 墨色淡雅,意境深远

八大山人善用淡墨,使得作品呈现出一种空灵、静谧的意境。在《行书中堂》中,墨色浓淡相宜,线条轻重变化自然,整体给人一种“淡墨空玄”的禅意。这种墨法与他晚年的心境相契合——历经沧桑后,归于平淡。

三、《行书中堂》背后的精神世界

八大山人的书法不仅是技艺的展现,更是情感的宣泄。他在落款时,常将“八大山人”四字写成“哭之笑之”的模样,暗喻他对人生的无奈与超脱。这种情绪在《行书中堂》中也有所体现——字里行间既有孤愤,又有释然。

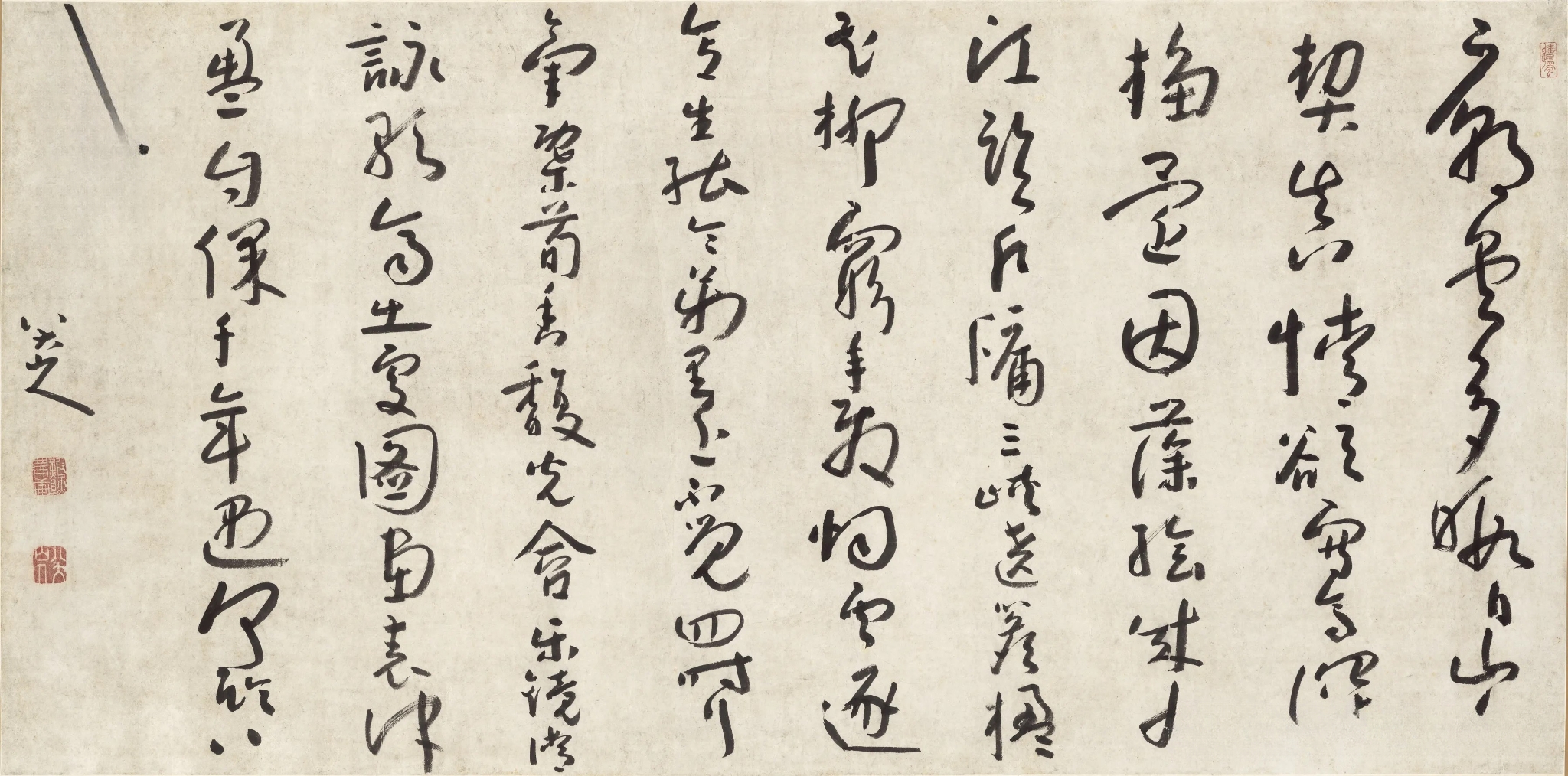

《行书中堂》全图,展示其整体布局与精神气质

四、如何欣赏八大山人的书法?

1. 看笔法:观察他的中锋用笔,体会其圆润、浑厚的线条质感。

2. 观结构:注意字的错位、夸张处理,感受其独特的空间布局。

3. 品意境:透过淡墨与简约的笔触,体会其作品中的禅意与孤傲。

八大山人的书法,看似简单,实则蕴含极深的功力。正如黄宾虹所言:“八大山人书法第一,绘画第二。” 他的《行书中堂》不仅是书法艺术的杰作,更是一部无声的心灵史诗。

结语

八大山人的《行书中堂》,以其独特的艺术语言,向我们展示了一位遗民艺术家的精神世界。他的笔墨,既是抗争,也是超脱;既是孤独,也是自由。今天,当我们面对这幅作品时,不仅能感受到其高超的书法技艺,更能从中读懂一个时代的悲欢与一个人的坚守。