该刻石为国宝级的历史文物,具有重要的艺术和学术价值。那么它是在什么样的历史背景下产生的呢?其内容有什么,又是怎样被发现的?

《莱子侯刻石》全貌

一、历史背景

《莱子侯刻石》刻于新莽天凤三年(公元16年),王莽建立新朝,推行改制,但加剧了社会矛盾,地方贵族为巩固和扩大势力,常常通过分封土地的方式维系宗族关系,缓和之间的矛盾。这种再次分封土地的方式,也正符合汉朝实行的“推恩”政策。

莱子国是西周至春秋时期位于山东半岛的一个古国(或封地),后为齐国所灭。刻石中的“莱子侯”可能是其后裔或封君(莱子国的存在尚属争议,但山东半岛出土的好多文物又指向了“莱子国”或封地的存在且存在时间长、范围广)。

二、刻石的内容

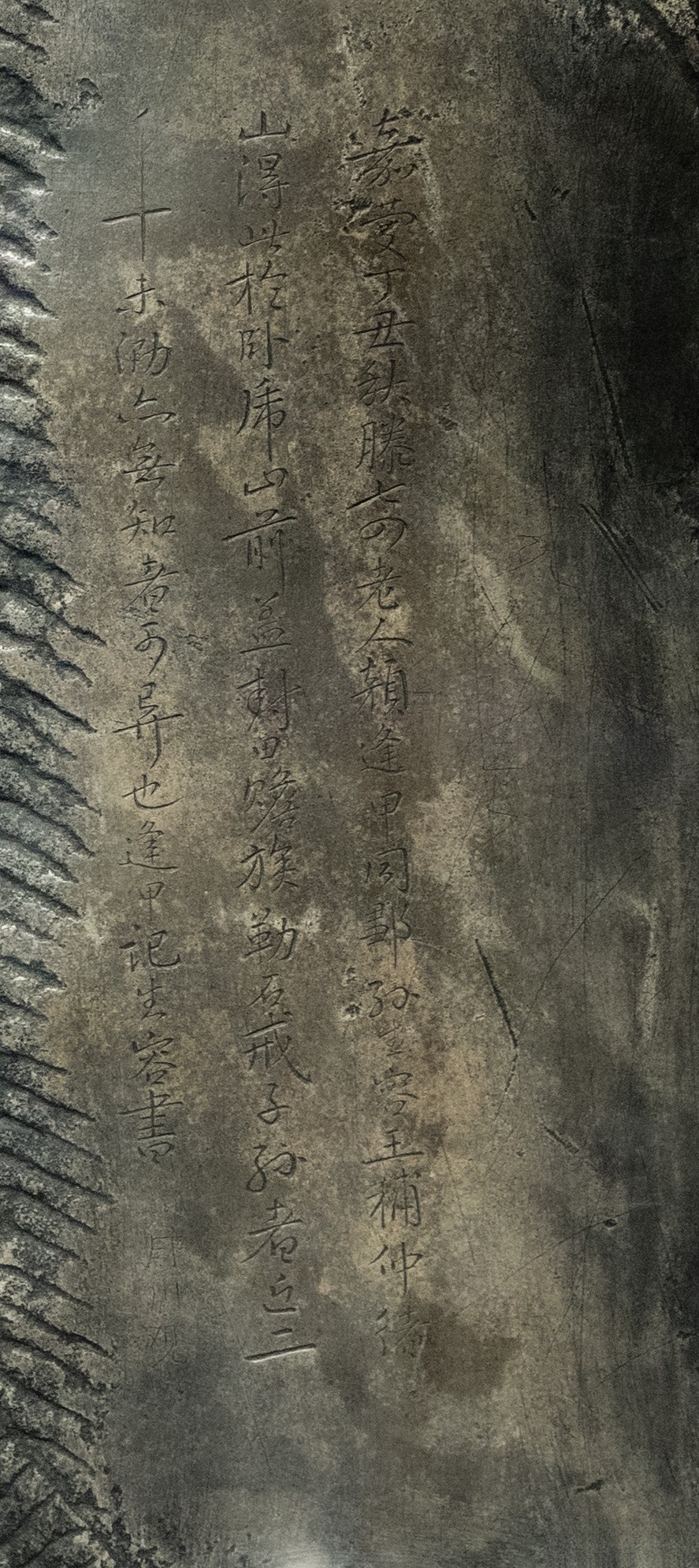

刻石内容共35字,隶书,“始建国天凤三年二月十三日,莱子侯为支人为封,使偖子良等用百余人,后子孙毋坏败。”含义为:莱子侯召集百余人举行封田祭祀,告诫子孙不得破坏封地的史实,体现了该刻石具有“封田界碑”和“戒石”的功能。

隶书正文

其右侧则为发现该刻石的题记:“嘉庆丁丑秋,滕七四老人颜逢甲、同邹孙生容、王补、仲绪山得此于卧虎山前,盖封田赡族,勒石戒子孙者。近二千年未泐,亦无知者,可异也。逢甲记,生容书。”

右侧题记

三、发现过程

该刻石在山间沉睡了千余年无人识,直到清乾隆五十七年(1792年),被王仲磊发现。清嘉庆二十二年(1817年),又由藤县、邹县的三个秀才获得,并在刻石的右侧刻了跋文,记述访得此刻石的经历。后来,孟子第七十代孙孟广均以高价收入孟府。直至2002年才陈列于邹城博物馆。

四、文物价值

刻石是西汉隶书的杰出代表,体现了篆书向隶书过渡的特征,郭沫若誉其为“从篆到隶过渡的里程碑”。

刻石记录了新莽时期地方封田制度与宗族活动,是研究汉代土地分配、祭祀礼仪及地方治理的重要史料。

刻石拓片也备受珍视,2016年一件嘉庆初拓片就以2200万元的高价拍卖成交,彰显了其文化影响力。

后记:莱子侯刻石以其独特的艺术风格、历史内涵和学术争议,成为汉代石刻中的瑰宝。它不仅见证了新莽时期的社会风貌,也为书法演变、金石考据及地方史研究提供了多维视角,堪称“石刻中的大熊猫”。