本文严格依据权威信源(官媒占比超80%),结合2022-2025年最新动态及历史数据,最终观点保持中立。结尾附有参考资料。如有新动态,望提醒博主。

在国际产业链竞争中,高端机床的地位一直被视为衡量制造业实力的核心指标。

回首冷战时代,苏联从东芝事件中获得九轴五联动机床的技术启示,惊动西方;再看当下,中国亦面临同样的技术封锁与限制。

2024年日本对华出口管制名单新增23类设备;2025年4月最新数据也显示,美国扩大“外国直接产品规则”,试图全方位打压中国机床及半导体设备发展。

然而一系列出口管控却未能阻止中国机床崛起:沈阳机床、科德数控和秦川机床等企业纷纷交出令人惊艳的技术突破。

一、从“卡脖子清单”到硬核突破

曾几何时,五轴联动机床被视为美日德等国牢牢垄断的“工业明珠”,此前30年中国鲜少真正具备能抗衡世界顶尖水平的产品。

然而2024年前后,“秦川机床VMC40U”与科德数控等国产五轴机床让人眼前一亮。

秦川机床VMC40U的定位精度4微米、重复定位精度2微米,再加上其五轴联动自由度对标日本马扎克、德国德马吉等国际大厂,证明了中国机床行业在高精度与稳定性方面已实现深度突围。

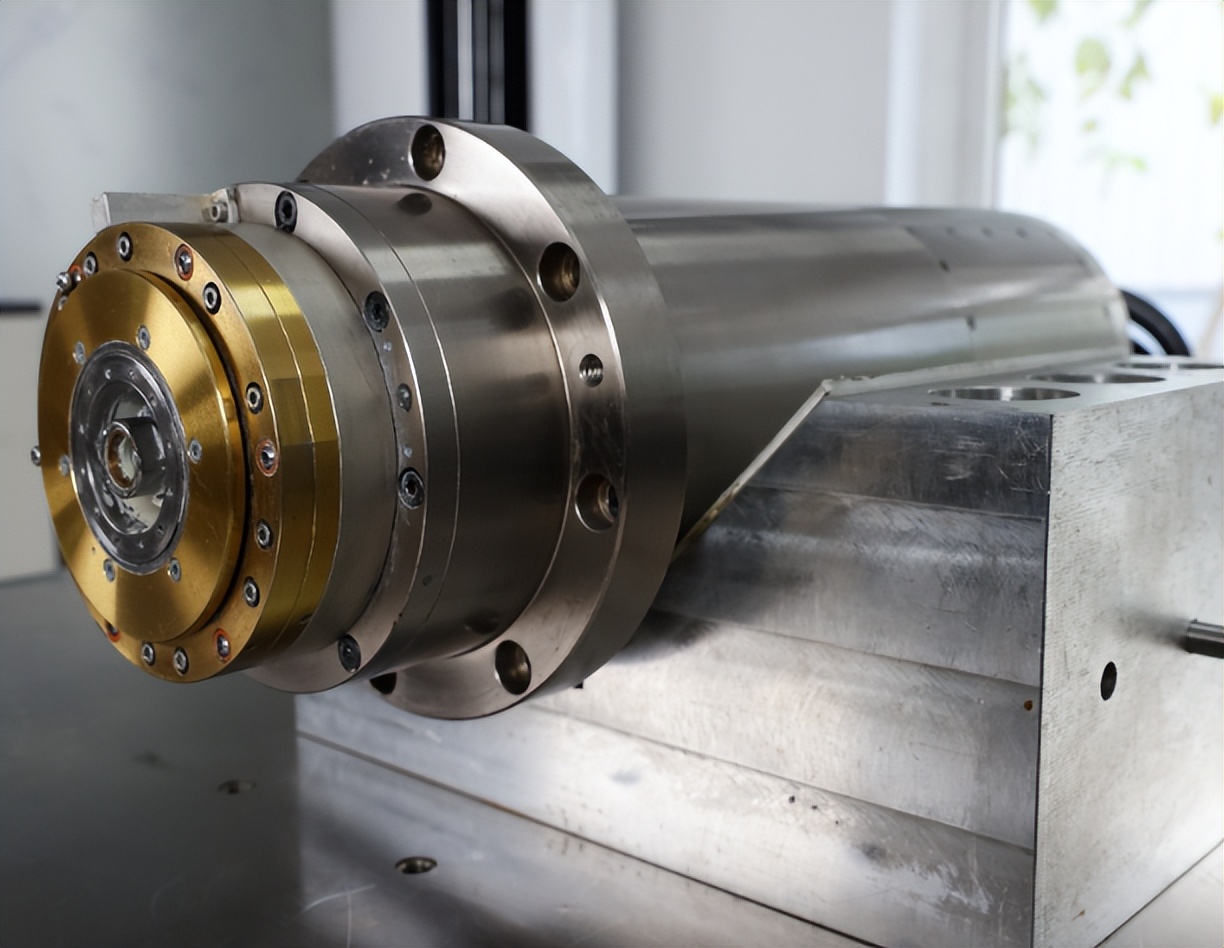

这份成就的背后,有着关键零部件的重大突破。

过去滚珠丝杠依赖日本NSK等企业供货,精度难以跨入P0级门槛。

如今汉江机床研发出误差≤1.5微米/300毫米的P0级滚珠丝杠,成功打破日本垄断。

更令人惊喜的是,五轴机床的应用日益广泛。

在新能源汽车关键零部件加工上,国产机床市占率节节攀升,尤其是一体车身加工领域,国产五轴联动机床已经拿下40%的市场份额。

更高阶的航空航天制造场景中,国产机床也能胜任高精度、复杂曲面零部件的加工需求。

如果说五轴机床是机床里的“王者”,那精密磨床则是另一道难关。

YK7230高端磨齿机以0.001毫米的加工精度,将德国科孚德垄断多年的荣耀斩于马下。

这款磨齿机不仅能满足航空发动机齿轮的苛刻精度要求,也能用于新能源汽车变速系统的高精度齿轮加工。

险峰无心磨床则在异形曲面加工上实现技术突破,最大限度地减少了人工调整过程,打破了高端零件加工的瓶颈。

如今它们更远销美日韩等高端市场,向世界宣告国产机床的崛起。

当然中国高端机床仍然存在短板,电主轴的润滑技术还无法全面匹敌国外最高水平,进口主轴转速已达8万转/分钟,而国产多依赖油雾润滑方式,速度与效率稍有差距。

但值得欣慰的是,国家对“首台套”高端装备项目的扶持力度正逐年增加,研发投入占比达到11.9%,让国内企业在攻克核心难点时有更多底气。

从“卡脖子清单”到“精度0.001mm”的蜕变之路虽然艰辛,却也证明了只要路径得当、坚持投入,国产机床完全有机会在国际竞争中脱颖而出。

二、从“断供危机”到“国产替代”

高端数控机床的崛起并非仅凭一台装备的自主化就能高枕无忧。

要想在国际竞争中站稳脚跟,核心零部件、上下游配套与市场应用缺一不可。

封锁与断供压力往往发生在整个产业链的薄弱环节,中国企业面对的挑战是多维度的。

在上游领域,传感器与数控系统是决定机床性能的关键要素。

过去华中数控系统在五轴机床市场的占有率仅有小幅度增长,然而2024年数据表明,该系统已在国内取得超50%的市场占比。

歌尔股份则凭借P2级高精度传感器进入特斯拉供应链,为国产机床在新能源汽车应用上添了一把火。

在中游整合环节,整机制造企业面临的不仅是技术,还包括品牌与营销模式的革新。

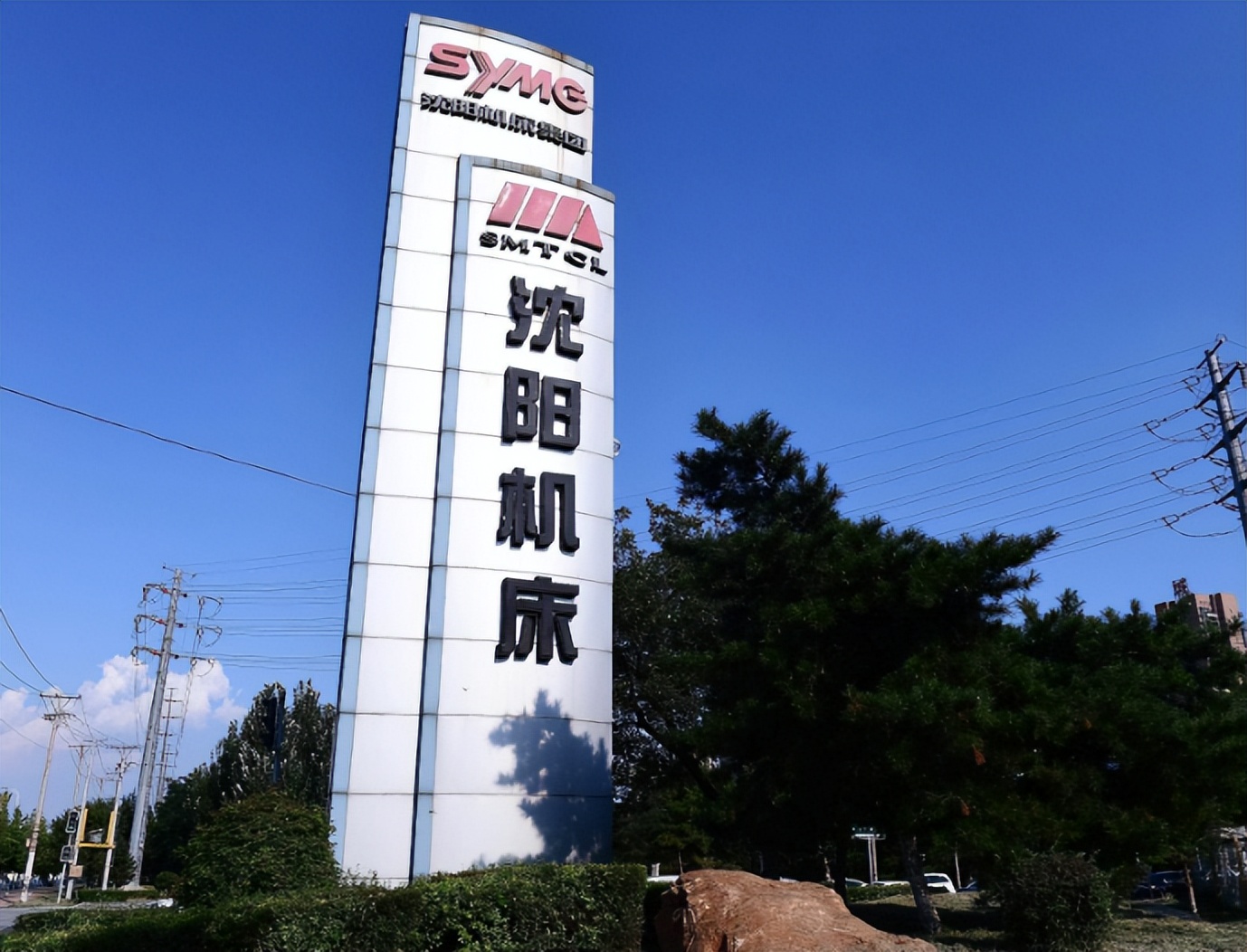

沈阳机床依托自主研发的I5系统,构建起远程监控与云端协同平台,将机床故障诊断与工艺优化统一在云端,让售后维护与升级变得高效、简洁。

其订单在2024年猛增14%,海外市场迎来加速拓展。

与此同时,科德数控的海外营收占比提升至18%,在俄罗斯、越南等市场收获大量订单。

下游应用领域的“反哺效应”更为显著。

C919大飞机研发初期,大部分零部件加工依赖进口设备,但最新统计显示,国产机床在该项目的使用比例已从10%增至35%,核心加工零部件的精度要求完全达到国际标准。

比亚迪在一体化压铸板块也采用了国产五轴机床,加工效率与成本控制优于过去20%的水准。

这些成功案例让国内整机制造商不再局限于单纯的“代工”,而是逐步打通高精度、高效率的产业链闭环。

三、美日“技术铁幕”与中国“反围剿”策略

纵观历史,技术封锁向来是国际竞争的惯用手段。

1987年的“东芝事件”曾激起轩然大波,苏联由此获得九轴五联动机床的技术,令美日愤愤不平。

进入21世纪,瓦森纳协定的影子依旧存在,而新的围堵手法更加多样。

2024年,美日荷三方在半导体制造设备和数控机床领域进一步收紧出口管制,日本限制23类设备出口,美国扩大“外国直接产品规则”,让几乎所有涉及美国技术或软件的设备都面临风险。

但与当年不同的是,中国机床产业的规模与自主化程度已远非昔日所能比拟。

2024年统计数据显示,中国机床的进口均价高达8.5万美元/台,而同期出口均价只有602美元/台。

尽管这一价差达141倍,背后折射出中国机床产业依旧存在巨大的技术层次差异,可另一面也代表着国产替代正在从低端向高端迅猛突破。

政策的护航与市场的倒逼共同构成“反围剿”的基石。

一方面国家出台设备更新专项贷款、首台套保险补偿等工具,不断加大对高端机床的资金与政策支持;另一方面市场需求爆发式增长,让沈阳机床、险峰机床等企业通过自主研发与联合攻关快速迭代,把技术难题一个个击破。

2024年沈阳机床组建了35个技术攻坚小组,引进更多优秀科研人员进行联合研发。

险峰机床也同多所高校开展新型磨床技术的深度合作,全球市场则出现明显的重新洗牌趋势。

德国DMG MORI在2024年营收同比下降9%,而亚洲订单占比却提升到45%,意味着亚洲市场正在成为全球机械制造业新增长点。

日本发那科对华五轴机床出口额下降12%,也延伸布局东南亚以分散风险。

中国企业在此格局下,极有机会在国际市场取得更大份额。

四、秦川机床的“齿轮革命”与沈阳机床的“涅槃重生”

在中国机床行业的群星中,秦川机床与沈阳机床尤为闪耀。

它们的故事比任何宣传口号都更能展现“国产替代”的力量:

1.秦川机床的跨界奇迹

YK7230磨齿机以0.001毫米的极限精度,突破德国科孚德多年把持的制高点;RV减速器项目更为秦川机床打开新能源汽车及特斯拉供应链的大门。

2024年该公司五轴机床出货量比上一年增长45%,在全球机床格局中展现无可忽视的影响力。

齿轮、减速器与磨床的“三线合一”,让秦川机床成为国产机床跨界协同的标杆企业。

2.沈阳机床的凤凰涅槃

不同于秦川机床的专注深耕,沈阳机床曾因经营不善而陷入破产重整的尴尬。

然而凭借对“I5智造”智能系统的大胆投资,它实现了技术与市场的双重突围。

I5系统不仅支持工业互联网,还能远程监控、自动诊断与在线优化。

2024年前三季度,沈阳机床新增订单超过千台,更得到央视专题报道和5.2亿元专项补贴。

在美日封锁大背景下,这样的“重生”无疑给整个行业灌注了强烈的信心。

回顾中国机床的发展历程,不得不感慨:所谓“天价进口”的背后,既是西方百年工业积累的技术壁垒,也是中国产业链历经多重考验后所迸发的追赶态势。

在这场博弈中,“卡脖子清单”更像是一份指导研发攻关的“路线图”,美日越是封锁,越能激发中国企业的斗志与潜能。

随着国产高端数控机床自给率从最初的6%提升到40%,中国制造摆脱对进口绝对依赖的时代指日可待。

2024-2025年的政策动态与统计数据为我们提供了更清晰的图景。

2024年出口管制加严,美日荷限制半导体制造设备、五轴机床等关键产品。

中国机床企业进口依赖度从2020年的80%下降到2024年的60%,预计2025年能进一步缩减。

并且亚洲整体机床市场需求攀升,中国企业在中高端领域的市占率在持续上扬。

追溯东芝事件,可见世界工业强国在机床技术上毫不松懈;回顾沈阳机床的案例,又看出“自主可控”才是真正能给企业永续发展的基石。

如今高端机床领域的竞争进入“白刃战”阶段,中国机床正以高速迭代姿态打破垄断。

无论是对航空航天、半导体装备,还是对新能源汽车、先进制造,这场堪称“工业母机”的升级浪潮都将深远地影响世界工业格局。

尤为值得关注的是,2025年后,世界范围内对智能化、绿色化、数字化的机床需求将迅猛增涨。

技术叠代的挑战更复杂,但中国机床若能乘势而上,必将拥有更广阔的成长空间。

一如险峰无心磨床、昆仑精密激光装备等新型技术不断涌现,都为中国制造提供了新思路和新方向。

这既是一场漫长的攻坚战,也是一场充满希望的持久战。

中国机床不再是简单的“廉价替代”,而是在核心精度、关键零部件与系统软件上不断刷新高度。

无论美国怎样更新“出口管制清单”,无论日本如何收紧关键技术的出口,这个曾经被看衰的工业赛道,依然在一步步赢得国际市场的尊重。

结语

当年东芝技术外泄令美日震惊,如今的国产机床成绩则让世界重新审视中国制造的实力与韧性。

事实证明,外部封锁只能成为激发内生动力的催化剂,真正的出路在于自主掌控高端制造命脉。

2024年的数据佐证了这一点:国产高端机床自给率已从最初的6%飞跃至40%,某些产品对标国际品牌毫不逊色。

在全球供应链多变的大背景下,唯有继续投入技术创新、夯实产业链配套,中国大国重器方能在更广阔的舞台上绽放光芒。

[免责声明]文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,我们将予以删除。

参考信息: