11条证据证明,夏人以龙蛇为图腾

古籍04-17

《万物史话·本纪四·王朝史话》系列文章,将探究各个王朝的来龙去脉。

很多人好奇,夏人有没有图腾?如果有的话,是龙还是熊?

《左传》和《楚辞》说,鲧死后化为黄熊,入于羽渊;西汉《淮南子》说,禹治洪水,通轘辕山,化为熊,有人据此认为夏人以熊为图腾。然而,根据考古发现和先秦文献,夏人以龙蛇为图腾的可能性更大。

《左传》云:“郑简公使公孙侨来聘。平公有疾……问君疾,对曰:‘……今梦黄熊入于寝门,不知人煞乎?抑厉鬼耶?’子产曰:‘……侨闻之,昔者鲧违帝令,殛之于羽山,化为黄熊,以入于羽渊,实为夏郊,三代举之。’”

《楚辞·天问》:浞娶纯狐,眩妻爰谋。何羿之射革,而交吞揆之?阻穷西征,岩何越焉?化而为黄熊,巫何活焉?

《淮南子》:“禹治洪水,通轘辕山,化为熊。谓涂山氏曰:“欲饷,闻鼓声乃来。”禹跳石,误中鼓,涂山氏往,见禹方坐熊,惭而去。至嵩高山下,化为石,方生启。禹曰:“归我子!”石破北方而启生。”

接下来,我们就列举11条证据,来证明这个观点,大家看看有没有道理。

首先,2002年,在洛阳偃师二里头遗址出土了一件非常著名的绿松石龙形器,由2000余片各种形状的绿松石片组合而成,年代为二里头文化第二期,距今约3700年。纵观全器,它的形体长大,曲伏有致,生动传神;头部有眼、鼻,以白玉和绿松石填充,色彩艳丽,对比强烈。

其次,1963年,在二里头一号宫殿遗址西南面出土了一件透底器的腹部和圈足残片,上有龙纹,此龙身体粗壮作弯曲状,扁目圆睛,背腹均有钩形鳍,头部附近有爪,爪有四趾弯钩锋利;整条龙生动飘逸,似有腾云游走姿态。

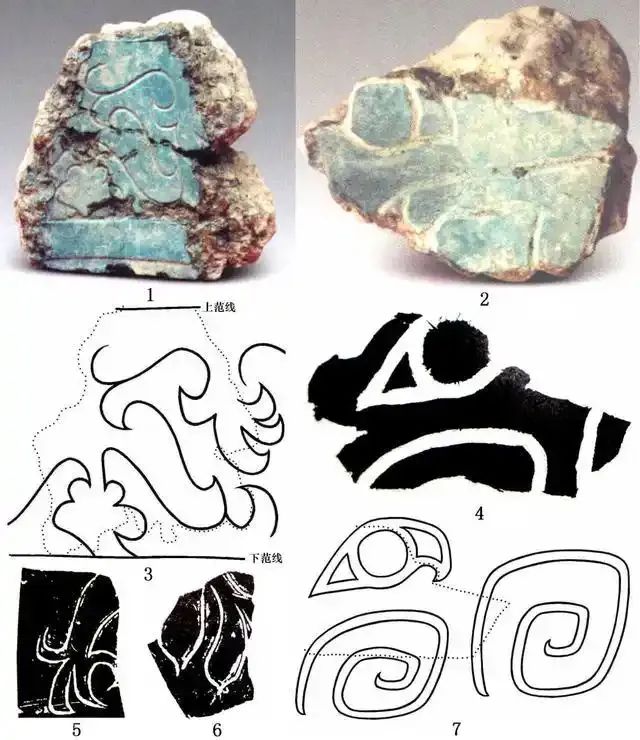

再次,1983年,在二里头铸铜作坊遗址出土的陶范残块,学者将铸纹解读为龙神像,龙的嘴部和左前肢尚有保留,龙口大张,露尖齿,前肢粗短,有利爪。

第四,二里头遗址出土了大量的蛇形纹饰,有“一头双身”的,也有“一身双头”的,当然还有很多普通的蛇纹。

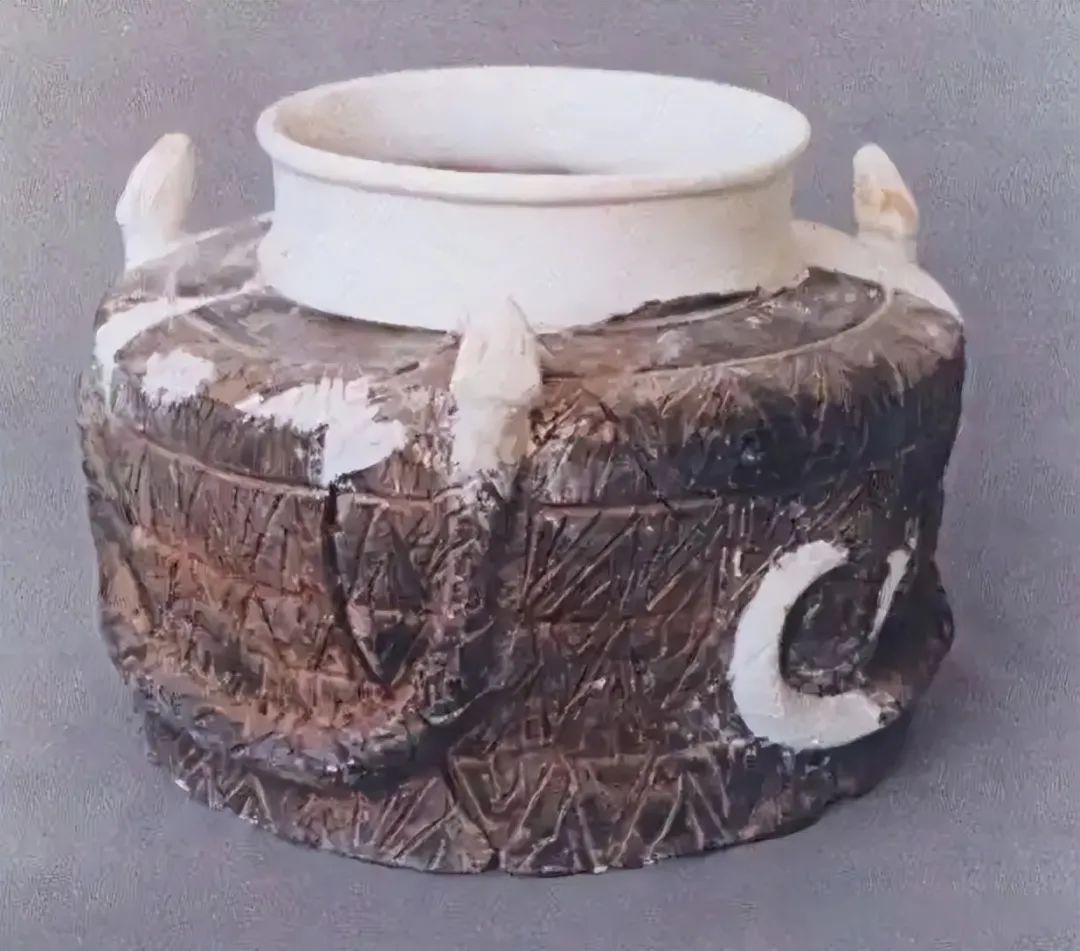

第五,在一座二里头文化二期的灰坑中出土了两件透底器,一件器表上攀附有3条蛇,另一件器表上攀附有6条蛇,后来在郑州大师姑等遗址陆续出土了更完整的透底器,学者认为,这种陶器应该是祭祀用器,很有可能,夏人认为自己是龙蛇的子孙。

第六,二里头遗址出土了不少镶嵌绿松石的兽面纹铜牌饰,兽面头圆嘴尖长。有学者认为,二里头人以大名鼎鼎的“五步蛇”造龙。

第七,《山海经》说:“大乐之野,夏后启于此儛九代,乘两龙,云盖三层。”又说:“有人珥两青蛇,乘两龙,名曰夏后开。”据此可以看出,夏族与龙蛇关系密切。

第八,夏人以姒为姓,姒的声符以,是虫的省写,为蛇之形。

第九,《国语·郑语》说:“夏之衰也,褒人之神化为二龙,以同于王庭,而言曰:‘余,褒之二君也。’”褒为姒姓,乃夏禹之后,褒国两位先君“化为二龙”的神话,反映了夏王族以龙为祖先。

第十,大禹的禹字,被认为从虫从又,或者从虫从九,被解读为操蛇之神,或九州之蛇。

第十一,《左传》和《国语》中提到,共工氏有子句龙,为后土,能平九土,通常认为,句龙就是大禹。所谓句龙,它的意思,或者是操蛇之神,或者是盘曲的龙,或者是伟大的龙。

上述众多证据不难证明,夏人以龙蛇为图腾神,有学者进一步断言,夏人崇拜的神灵主要是由龙统领的“鳞虫”家族,换言之,夏人想象的神界主要是水中和陆地诸神的世界。

1、有人认为,图腾是氏族时代的产物,夏代已经没有图腾观念,进而认为,龙蛇是二里头巫师通神的乘物。然而,凭着中国人对龙的喜爱和信仰,这种“乘物说”似乎不能自圆其说。

2、夏人以龙蛇为图腾、大禹为操蛇之神人、夏后启乘龙,这三者并不矛盾。因为,王者通常被认为是图腾的化身。

3、有个争议需要说明下,关于鲧死后化为黄熊,有人认为,应该是黄能。《尔雅·释鱼》云:“鳖三足,能。”《左传》说,“化为黄熊,以入于羽渊”,既然入于羽渊,不当为熊,而应为能,即三足鳖。

4、中国的四大神兽中,龟蛇一体,为玄武。这一现象,应该有历史渊源。种种迹象表明,鲧禹所属的有崇氏,其图腾为龟(鲧死后化为黄能);鲧禹妻族,如修己所在的有莘氏,图腾为蛇。鲧被杀后,大禹依靠母族有莘氏,以及妻族涂山氏,成就一番事业。渐渐地,夏人便把自己的图腾变为龟蛇一体。

5、虽然鲧的有崇氏以龟为图腾,但大禹自立后,以母族的蛇为主要图腾。因为修己是颛顼的后裔。而鲧,很可能是失败者共工族的后裔。

返回首页查看更多

相关推荐