热点推荐

热门图文

每一个我们死忠粉都已经在群里呆了很久,也拿到了很多礼物,解决了困扰自己许久的情感困惑,你还不来?

大家好,娃先生上线!

针对未成年人的阴谋怎么会这么多啊!

前几天,我又刷到一个不算新的,新概念—— 举牌。

举牌,原本指的在一些漫展活动中,手持印有特定信息或角色名字的牌子,表达喜好和支持。

本来是一种再正常不过的行为,后来竟然演变成一种 定制的"服务"。

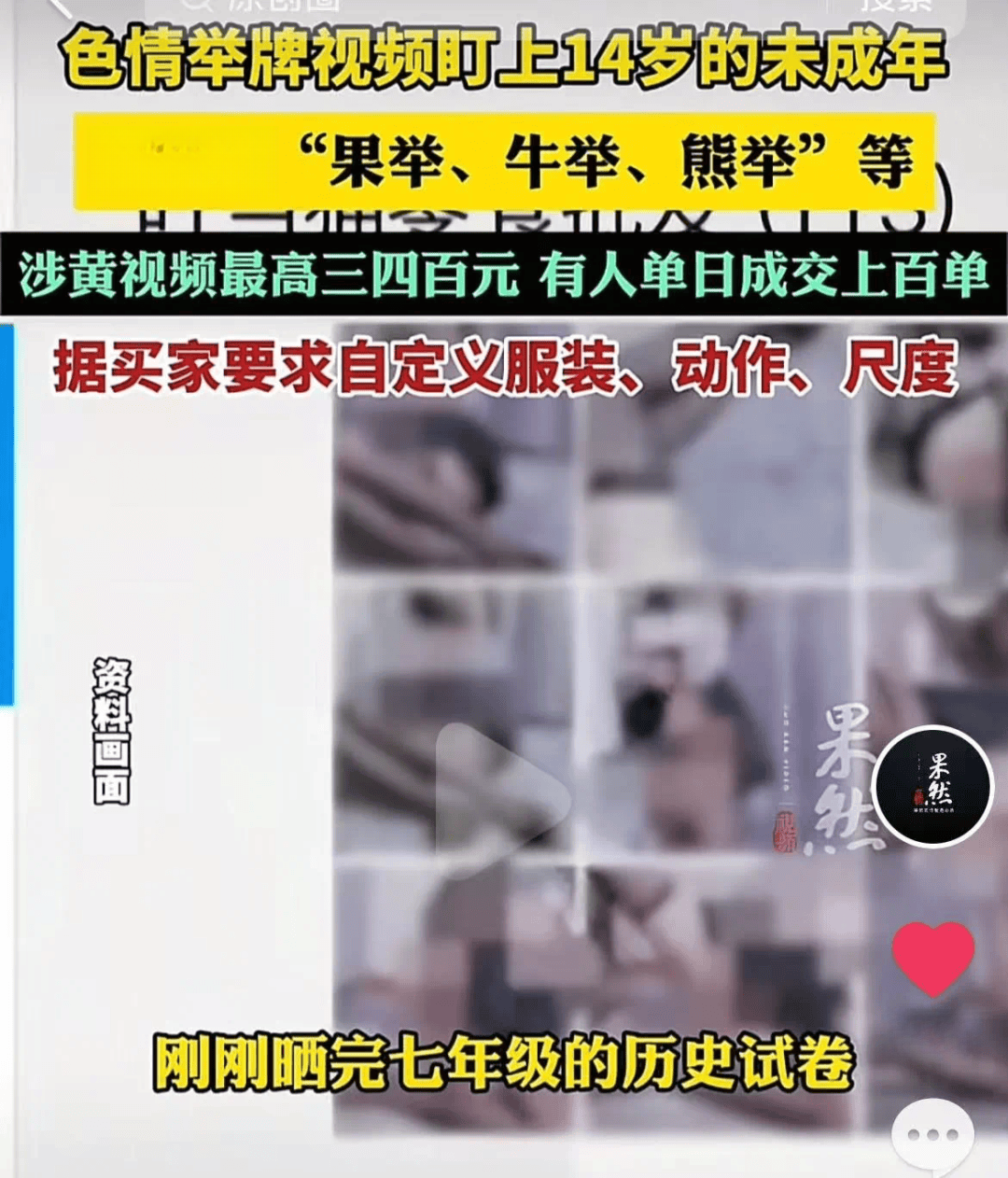

只要花费3-20元不等,就可以指定未成年人,在身体部位写上买主的名字,或是要求的内容。

再加钱的话,还可以提供更多的 "个性化服务"。

甚至这一切衍生出了一条完整的产业链。

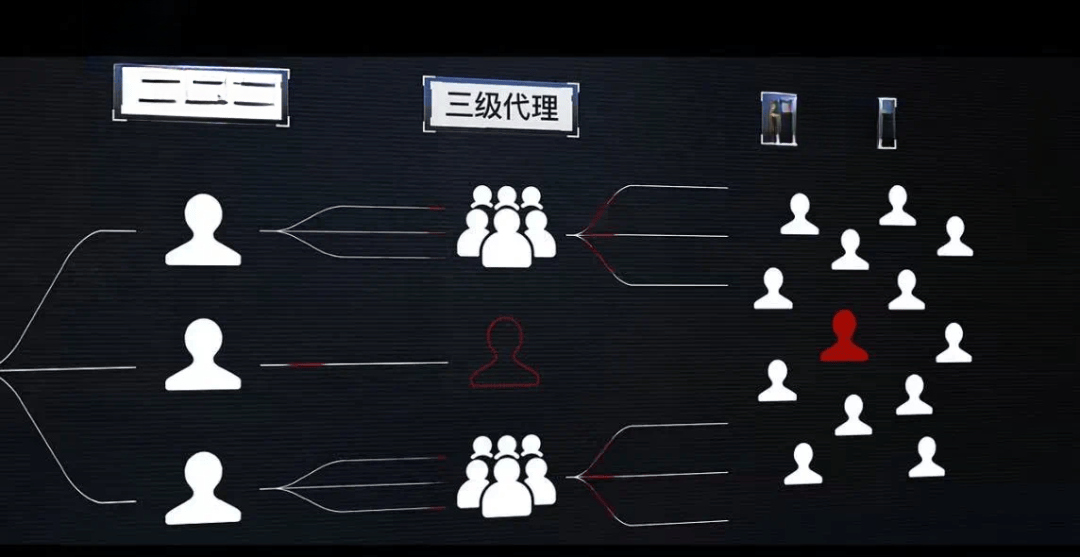

源代理掌握着最多的举牌者资源,二级代理负责在社交平台拉群、引流,三级代理直接对接客户。

举牌者负责在一些社交平台上,发布自己的在照片和视频吸引买家。

之后再根据买家的要求提供定制的图片和视频。

如此,就形成一个闭环。

举牌者多半都是13-17岁心智尚不成熟的未成年人,她们或因为缺钱,或被同龄代理诱骗,而选择走了这条路。

虽然在代理的层层剥削下,许多举牌者只能得到几十几百不等的报酬,但对于年纪不大的她们来说,这点钱已经足够满足了。

贪婪的成年人不作为,尚不了解实情的未成年人被蒙蔽,才会导致整条产业链日渐成熟,蚕食了一个又一个弱小无知的灵魂。

1

2008年出生的小杨同学在接受记者采访时曾说,她第一次接触举牌时还在上初一。

那个时候,她在短视频平台上做 "二次元"博主。

因为数据不佳,于是便在相关的社群里,咨询其他人一些运营的相关技巧。

其中就有一个人,建议她做"举牌",说是不仅能吸粉还能赚钱。

2022年9月,小杨开始陆陆续续发布"求举牌"的视频,不到两周的时间就有单子找上来。

一般是10-40秒的视频,花费30分钟拍摄,交易额5-18元。

第一个月,小杨就赚了一两百,这点钱对于一个初中生来说,已经是一笔不菲的收入了。

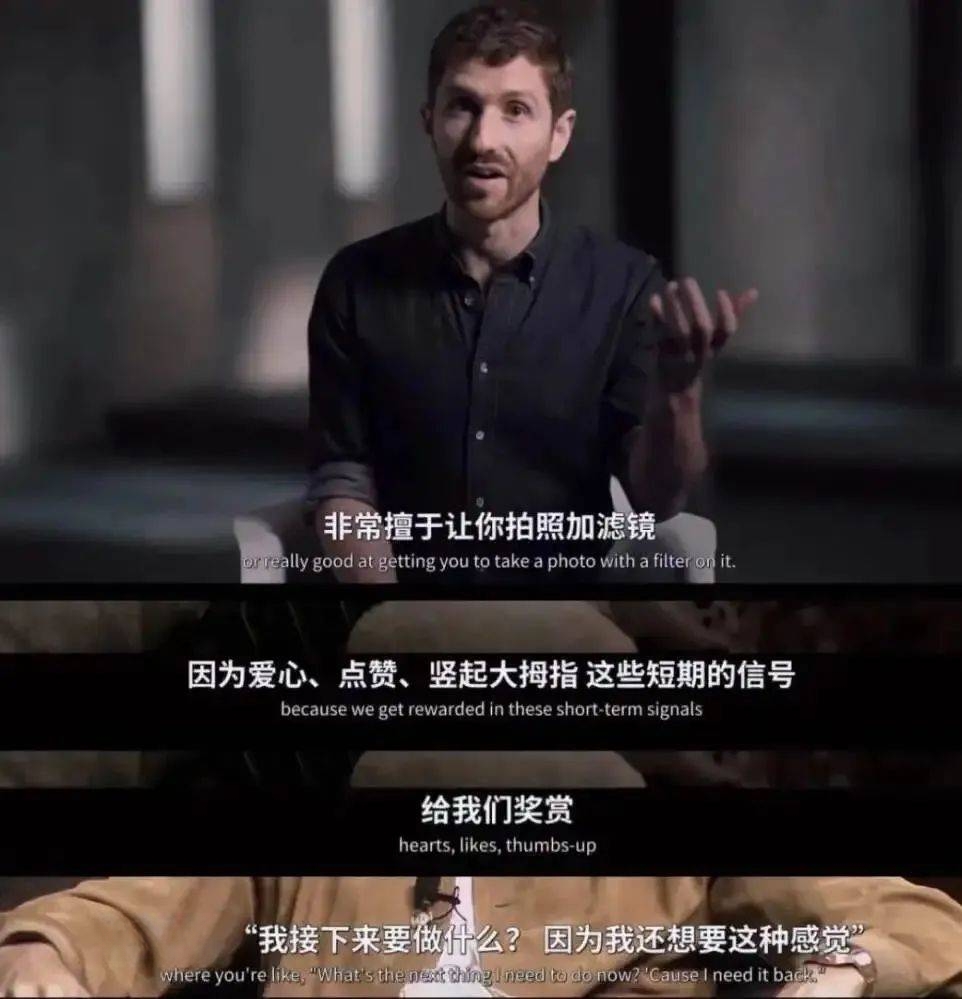

之后,小杨越陷越深,为了吸引更多的买主,她开始在平台上深化自己的初中生人设,拍摄许多远超她这个年龄的视频。

就这样,她在两年之内涨粉30万,最多的一天收入了300元。

"成熟风"的视频拍的越多,评论区、私信的骚扰也就越多。

慢慢的小杨越来越害怕照镜子,有的时候干脆把自己关在房间里一整天,不拉开窗帘,也不吃饭。

她整夜整夜的失眠,即便好不容易睡着,也会被噩梦惊醒。

但在利益面前,她依旧没有停下脚步,账号被封就换个地方,继续接单。

看到这里可能会有人指责小杨,不好好学习、不自爱,才会走上这条路,不值得同情。

但事实上,她也不过是在不健康的 原生家庭里苦苦挣扎的可怜孩子。

她家在云南的一个小镇,家里靠种桉树、制作草药、香料为生。

她还有两个哥哥,三个人在课余时间经常会跟着父母一起干活,她也一直都是三个孩子里最勤快的那一个。

可是安稳的日子没过几年,母亲就因为受不了父亲的长年施暴而离家出走。

父亲带着大哥出去找母亲,家里就剩下二哥和小杨跟着爷爷生活。

为了赚钱,小小年纪的两个孩子,卖过废品、去小作坊采过茶,累的团团转一周最多也就只能赚200,最少的时候只有50块钱。

这样生活一直到小杨五年级,爷爷、父亲相继离世才结束。

可母亲回来之后已经再婚,她的全部精力都放在了小儿子身上。

小杨被这样被送去了寄宿学校,继续过着 和亲人聚少离多的生活。

在成长过程中父母的长期缺席、正确的性教育的缺失、对缺钱的极度恐惧,都是让小杨在这条路上越陷越深的罪魁祸首。

当一个孩子做了错事,她的父母远比她更值得被指责。

2

像小杨这样,被 蒙骗进入"举牌圈"的未成年,还有很多。

她们中的大多数都有着和小杨类似的经历,或是因为缺钱,或是因为缺爱,所以迷失在了那一声赞扬、一笔笔收入中。

她们以为自己在追赶潮流,她们以为这是自己的选择,在售卖的也不过几张照片、几段视频而已。

但迈入这个圈子之后,很多事情早就已经身不由己了,而在这个过程中,她们也在慢慢失去一个孩子最重要的童真。

当然,在这场以"举牌"为产业的阴谋里, 短视频平台也是帮凶。

某些从业者曾表示,只要在帐号发布擦边视频,平台就会给流量扶持。

若是被人举报,只要换个关键词,等风头一过,就又能疯狂涌现。

青少年模式更是形同虚设,即便开启依旧可以搜到相关的内容。

甚至,还会引导用户添加QQ群。

这并不是一个难以攻克的技术漏洞,而是因为青少年贡献的日活远高于普通用户,平台为了利益,自然不会多加管控。

类似的内容,在吸引那些别有用心的成年买家的时候,又继续误导了更多涉世未深的未成年人。

在利益的吸引下、在对好奇心的驱使下,只会让那些本就学习不好的孩子更加的厌学,开始模仿相关的视频,成为整个利益链条下又一个 牺牲品。

这才是整个事件里最可悲、最可怕的地方。

3

美国文化批判学者尼尔波兹曼在其著作《童年的消逝》一书中曾写道:

“电视时代,一切信息都能够在成人和儿童之间共享, 成人和儿童之间的界限逐渐模糊,儿童几乎都被迫提早进入充满冲突、战争、暴力的成人世界,“童年”逐渐消逝。”

当他们习惯了成人世界带来的强烈刺激,自然也就很难回归到原本充满童真的世界里。

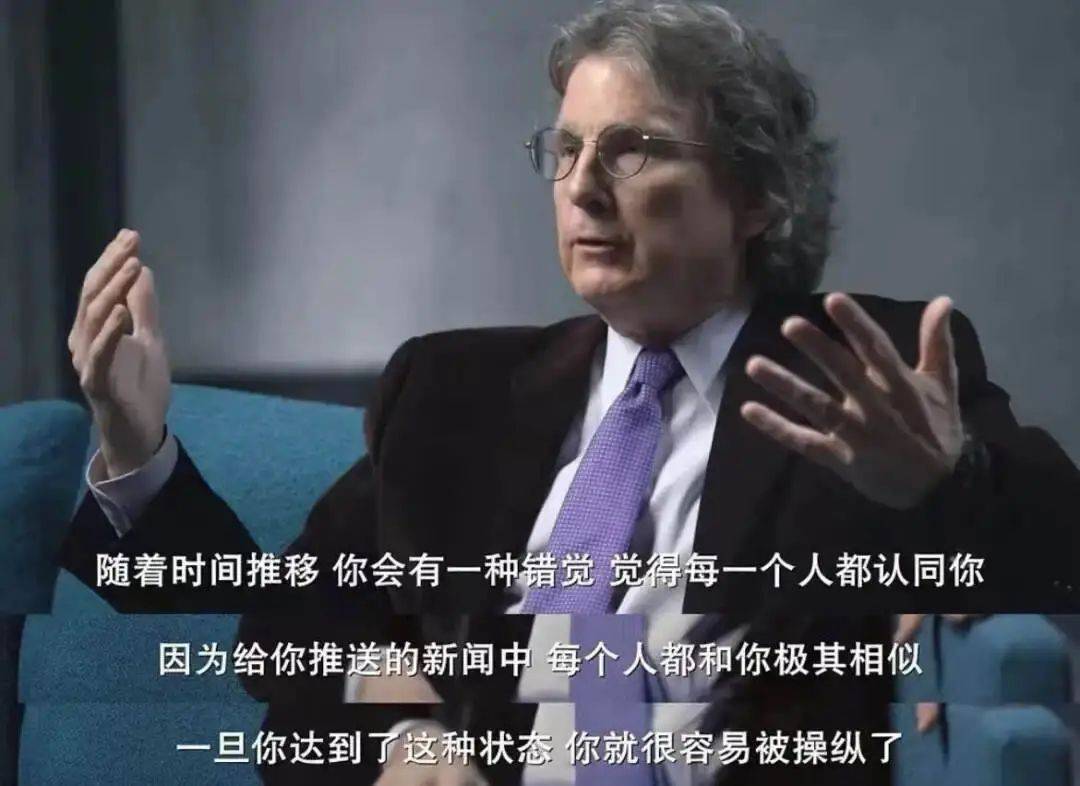

更何况算法的时代,把每个人都困在了信息茧房里。

大人想要逃脱,都不是一件容易的事,更何况孩子呢?

想要保护孩子的童真,不让他们过早的被成人世界荼毒,除了寄希望于更完善算法机制之外,更多还是要 依靠家长们对孩子的正确引导。

首先第一点,性教育真的很重要。

父母对性教育的避之不及,只会加剧孩子们的好奇心,进而去寻找其他的了解渠道,甚至会因此跌入深渊。

这一点,无论男孩女孩都是一样的。

我之前曾刷到一位家长说,觉得男孩省心,不需要知道这些。

但在如今的时代,那些未被理解,也未找到合适渠道抒发的好奇心,只会衍生成暴力和犯罪。

更何况,那些别有用心的、针对男孩子的恶行还少吗?

正确的性教育不是洪水猛兽,是为了让孩子们更好的了解自己,也是更好的保护自己。

第二点,就是不要为了图省事,就不让孩子接触互联网。

偏执的一刀切,反而容易激发孩子的逆反心理。

你越不让他们去做,他们就越容易被那些话语误导,甚至不惜以伤害自己为代价去反抗父母。

堵,不如疏。

我们可以在把手机交给孩子之前,就先替他们养成"习惯"。

例如,可以注册一个新的账号,主动去搜索一些正确的价值观、正确的知识。

让算法记住该账号的喜好,之后再去推荐的时候,算法也就不会偏离大致框架。

最重要的还是要多关心孩子的心理变化,帮助他们建立正确的三观。

互联网时代,我们不可能把他们保护在一个绝对真空的环境下。

与其在悲剧发生后悔恨,不如提前培养他们建立起甄别信息、辨别是非的能力。