清朝蒙古亲王与铁帽子王:两种爵位体系的本质差异

在清朝的政治体系中,爵位制度是维系统治的重要纽带。其中,"铁帽子王"与蒙古亲王(即外藩蒙古的异姓王)常被混为一谈,但两者在制度设计、政治地位和历史影响上存在本质差异。本文将通过梳理清代典章制度,结合具体案例,深入解析这两大群体的区别。

醇亲王载沣(坐者)和儿女合影 后排:韫媖、载沣、溥杰 前排:韫馨、韫颖、溥任、韫娱、韫欢、韫龢、韫娴

一、起源与政治定位:宗室与外藩的差异

铁帽子王是清朝宗室爵位中的最高等级,属于"世袭罔替"亲王。清初共有12位开国功臣获此殊荣,如礼亲王代善、睿亲王多尔衮等。他们的特权在于爵位传承不受"降等承袭"制度限制,且享有参与中枢决策的权力。例如,顺治朝设立的"议政王大臣会议",铁帽子王是核心成员,直接参与国家军政要务。

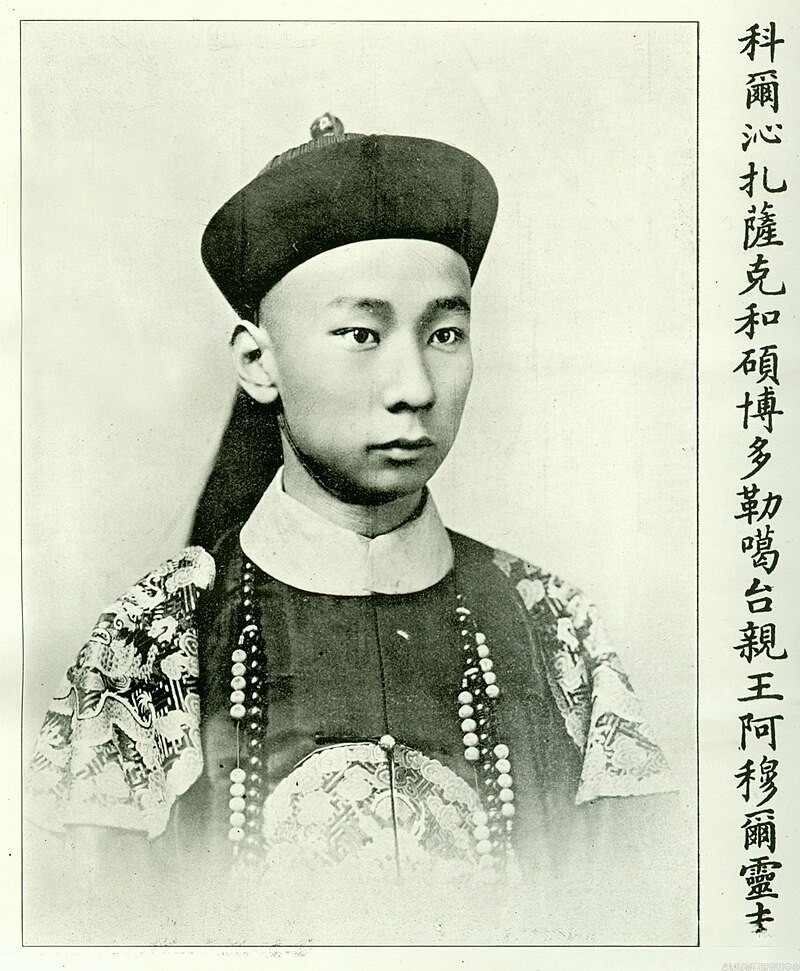

蒙古亲王则是清廷对归附蒙古部落首领的封赏,属于外藩爵位体系。清廷将蒙古划分为盟旗,授予部落首领札萨克(旗长)职位,并根据功绩授予亲王、郡王等爵位。如科尔沁部的僧格林沁因镇压太平天国有功,被咸丰帝晋封为博多勒噶台亲王。这类爵位本质上是清廷"分而治之"策略的体现,旨在通过怀柔政策稳定边疆。

核心差异:铁帽子王是宗室近支,代表满洲统治集团的核心利益;蒙古亲王则是边疆羁縻政策的产物,体现"因俗而治"的治理逻辑。

铁帽子王奕䜣

二、爵位传承:世袭罔替与降等承袭

铁帽子王的特权集中体现在爵位传承上。据《大清会典》记载,其承袭只需向宗人府报备,无需皇帝特批。即便后代犯罪削爵,仍可由旁支继承,确保家族政治地位不坠。例如,郑亲王端华在辛酉政变中被赐死,但其爵位转由族弟承袭。

蒙古亲王的爵位则受严格管控。清廷规定,外藩爵位每传一代需降一等,直至降至辅国公为止。以喀尔喀蒙古土谢图汗部为例,首任亲王察珲多尔济之孙敦多布多尔济时,爵位已降为郡王。唯有功勋卓著者,经皇帝特批方可"世袭罔替",如康熙帝为表彰喀尔喀亲王策棱击败准噶尔的功绩,特许其爵位不降等承袭。

制度深意:铁帽子王的稳定性强化了宗室凝聚力,而蒙古爵位的降等制度则防止边疆势力坐大,两者共同维护中央集权。

蒙古亲王阿穆尔灵圭

三、权力边界:中枢决策与地方自治

铁帽子王的政治影响力贯穿整个清朝。雍正朝设立军机处后,怡亲王允祥成为首位进入权力核心的铁帽子王。至晚清,恭亲王奕訢更以议政王身份主导洋务运动,直接参与外交、军事改革。

蒙古亲王的权力则限于地方治理。他们虽拥有旗内司法、赋税征收权,但必须遵守《理藩院则例》。清廷通过"年班制度"要求蒙古王公定期朝觐,并实施"备指额驸"政策,将蒙古贵族子弟留居京城作为人质。乾隆帝在《御制喇嘛说》中直言:"蒙古之弱,实为中国之福",道出了限制蒙古势力的真实意图。

典型案例:咸丰十年(1860年),僧格林沁虽统帅清军抗击英法联军,但其调动兵马仍需兵部核准,反映出外藩将领的权限局限。

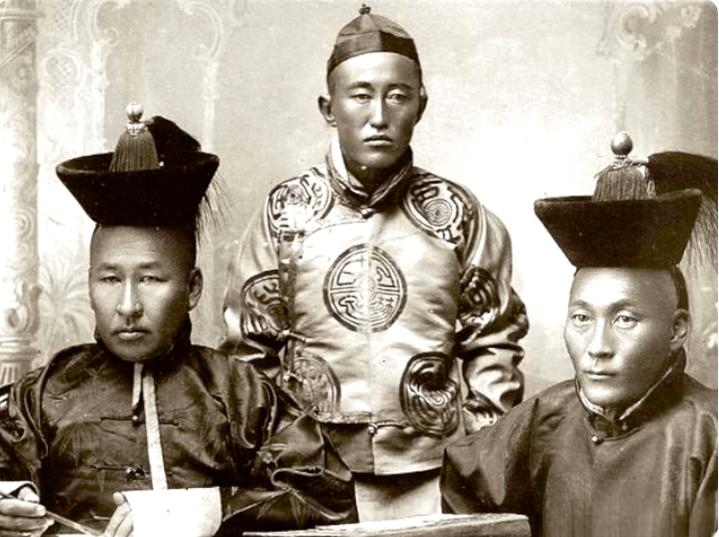

清代蒙古贵族

四、经济待遇:俸禄与资源的悬殊对比

经济待遇的差异直观体现了两者地位差距。据《户部则例》记载,铁帽子王岁俸银1万两、禄米1万斛,另享庄园税收。礼亲王在直隶拥有土地54万亩,年收益远超俸禄。

蒙古亲王岁俸银2000两、缎25匹,主要收入来自旗内阿勒巴(赋税)。清廷严格限制其经济扩张,禁止购买汉地田产。康熙朝规定,蒙古王公进京贸易人数不得超过200人,且需持理藩院印票。

特殊优待:清廷通过联姻强化与蒙古贵族的关系。据统计,清朝共有118位公主、格格下嫁蒙古,带来丰厚嫁妆,但这属于政治投资而非制度性待遇。

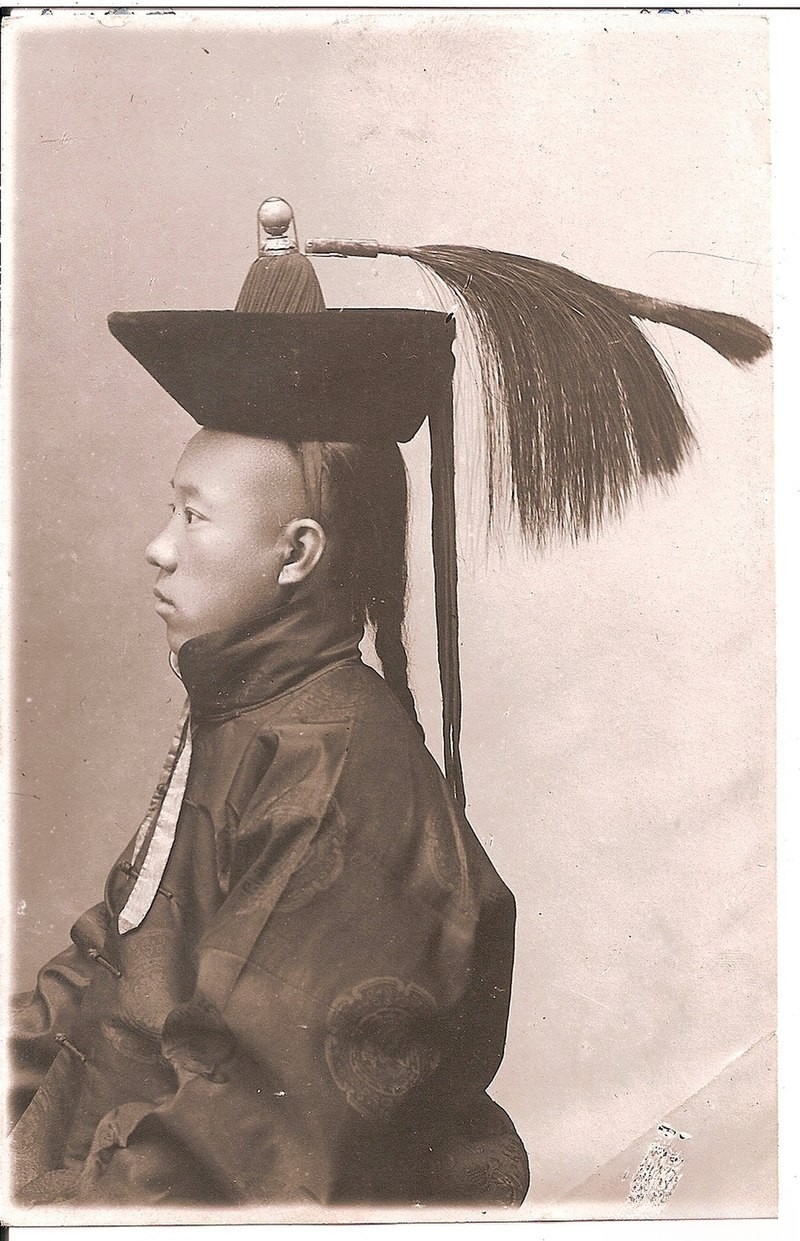

札萨克图汗索特那木拉布坦

五、历史命运:制度稳定性的终极考验

两种爵位体系的差异在王朝末期显露无遗。铁帽子王随着清朝灭亡而消失,但其家族凭借雄厚资产延续影响力。如肃亲王善耆之女川岛芳子,仍在民国政坛活跃。

蒙古亲王制度则因边疆危机加速瓦解。1906年,清廷推行"新政",在蒙古地区设省置县,剥夺札萨克权力,引发贡桑诺尔布等亲王离心。外蒙古更在俄国策动下于1911年宣布独立,标志着羁縻制度的彻底崩溃。

历史启示:铁帽子王制度成功维系了满洲统治集团内部稳定,而蒙古亲王制度未能实现边疆的长治久安,反映出传统羁縻政策在现代民族主义冲击下的局限性。

清代蒙古贵族

结语:制度设计的政治智慧

清朝通过差异化的爵位制度,实现了"亲疏有别"的统治艺术。铁帽子王制度保障了宗室利益,成为皇权支柱;蒙古亲王制度则以有限自治换取边疆安定。这种二元结构既体现了满洲统治者的政治智慧,也暴露出传统帝国治理的深层矛盾。两种爵位的兴衰历程,恰是解读清朝统治逻辑的重要密码。

资料来源:

《清史稿·职官志》

《钦定大清会典事例》

赵云田《清代治理边陲的枢纽:理藩院》

达力扎布《明代漠南蒙古历史研究》

《户部则例·俸饷》

中国第一历史档案馆藏《军机处满文录副奏折》