中国陆军察打一体无人机开启高原作战新纪元!

在海拔4500米的帕米尔高原,一架深灰色涂装的新型无人机迎着刺骨寒风腾空而起,在雪峰间划出优美的航迹。这震撼的一幕,正是新疆军区某旅无人机侦察连换装新型装备后开展实战化训练的日常场景。随着《解放军报》最新披露,中国陆军首款大型察打一体无人机揭开神秘面纱,其技术突破与战术价值引发国际军事观察家的高度关注。

脱胎换骨的技术涅槃

从曝光的训练画面可见,这款被外界称为"高原猎隼"的新型无人机,在继承彩虹-4系列优良基因的基础上,实现了颠覆性的技术跨越。其翼梢处全新设计的层流翼型垂尾,不仅消除了外置液压作动筒带来的气动干扰,更采用仿生学原理模拟猛禽尾翼的流体力学特征。这种源自自然界千万年进化的气动布局,使得无人机在空气稀薄的高原空域仍能保持优异的姿态稳定性。

更值得关注的是其动力系统的革新。该机配备的115千瓦级重油发动机,堪称中国航发工业的里程碑之作。采用高压共轨燃油喷射技术,配合可变几何涡轮增压系统,完美解决了传统汽油机在高原环境中的"动力贫血"问题。笔者曾观摩某型重油发动机的低温启动试验,-40℃环境下仅需8秒即可完成冷启动,这种"全疆域作战能力"正是高原部队的刚需。

性能跃升的战略砝码

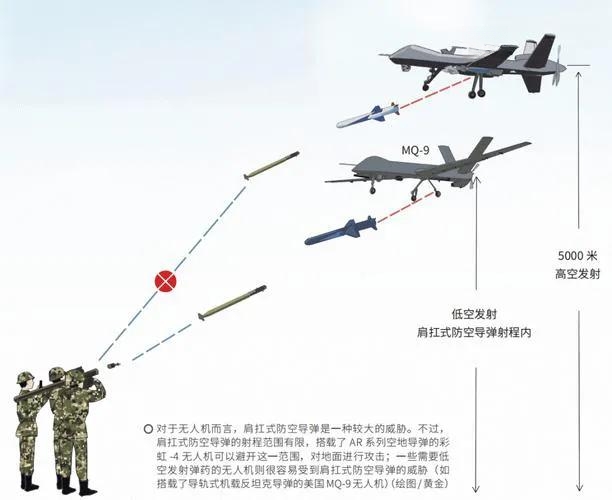

技术迭代带来的战力跃升令人惊叹。相比前代产品,新型无人机的作战半径从1000公里拓展至1500公里,相当于从喀什机场起飞可覆盖中亚五国全境。其最大任务载荷突破450公斤,足以同时挂载4枚蓝箭-7空地导弹和2具电子对抗吊舱,形成"察打一体+电磁压制"的复合打击能力。在最近的红蓝对抗演习中,该型无人机曾创下持续滞空47小时、成功识别386个战术目标的记录。

高原作战环境的特殊需求催生了独特的技战术创新。该机采用的"冰刃"复合蒙皮材料,能有效抵御高原强烈的紫外线辐射和冰晶侵蚀。其起落架液压系统引入航天级蓄能装置,将高原起降滑跑距离缩短至不足300米,甚至能在简易公路实施应急起降。这种"随地起降"的灵活特性,使无人机分队具备伴随机械化部队实施战术支援的能力。

体系融合的作战革命

新型无人机的列装,标志着陆军航空兵作战体系进入智能化时代。通过与"山鹰"战场指挥系统的数据链融合,无人机群可自动接收卫星、预警机和地面雷达的多源情报,在人工智能辅助下自主规划攻击路径。在近期的一次跨军种联合演练中,无人机侦察连与火箭军某导弹旅实现战术级协同,成功完成"发现即摧毁"的实时打击验证。

这种"侦-控-打-评"作战闭环的形成,彻底改变了传统地面作战模式。无人机操作员不再仅是飞行控制者,而是化身为战场态势的"编织者"。他们通过增强现实指控系统,可将无人机光学、红外、合成孔径雷达获取的多维信息实时投射至装甲分队指挥车,为地面突击集群构建起透明的数字战场。

强军征程的时代注脚

从也门战场到纳卡冲突,无人机在现代战争中的"游戏规则改变者"地位日益凸显。中国陆军此次装备革新,既是对未来战争形态的前瞻应对,更是改革强军战略的生动实践。值得关注的是,该型无人机采用军民融合研发模式,其光电转塔、数据链系统均源自民用领域的技术反哺,这种"民技军用"的创新路径正在重塑中国国防工业生态。

站在昆仑山巅眺望,无人机尾迹在湛蓝天空划出的航迹,恰似中国军队转型发展的时代轨迹。从摩托化到机械化,从信息化到智能化,这支曾用"小米加步枪"创造奇迹的军队,正在用科技创新续写新的传奇。当重油发动机的轰鸣声响彻雪域高原,我们看到的不仅是一款新型装备的列装,更是一支现代化陆军面向未来的庄严宣誓。

这款"高原专属版"无人机的服役,犹如在祖国西陲竖起了一座无形的钢铁长城。它承载的不仅是345公斤的载荷数据,更是中国军人"宁让生命透支,不让使命欠账"的忠诚誓言。在这片曾见证玄奘西行、丝路驼铃的古道上,新一代戍边人正用科技利剑续写着保家卫国的新篇章。