1962年7月9日的太平洋夜空,当"海星一号"核弹在400公里高空绽放出诡异蓝光时,人类文明首次目睹了数字时代的阿喀琉斯之踵。这场看似失败的核试验,却意外揭示了电磁脉冲(EMP)武器足以令现代文明瞬间倒退的恐怖潜能——夏威夷群岛的街灯集体熄灭之时,恰如人类文明在数字悬崖边缘的惊鸿一瞥。

物理法则的战争赋形

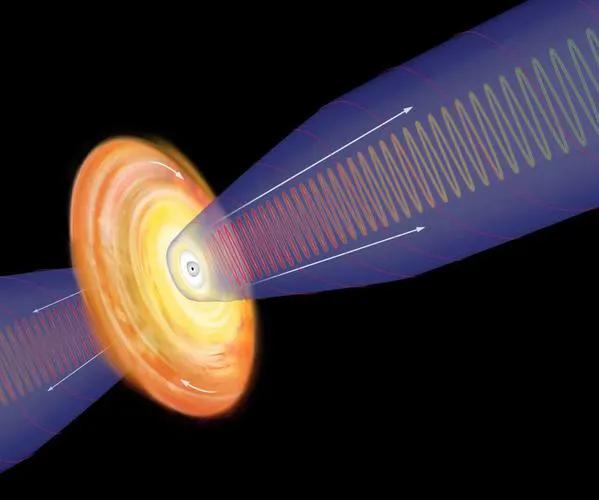

当140万吨当量的伽马射线洪流穿透稀薄大气,康普顿效应以量子尺度重塑战争规则。被剥离的电子在地球磁场中形成超导电流,这种由基本粒子构成的"幽灵军团"在纳秒间释放出数万伏/米的EMP风暴。传统核武器的冲击波与热辐射在此刻黯然失色,电子设备成片失效的场景,恰似数字文明遭遇了定向清除的"格式化攻击"。

美国军方在事故报告中记录的卫星失效数据,无意间勾勒出未来战争的"降维打击"图景。当苏联科学家在绝密档案中标注"战略瘫痪系数"时,他们或许并未意识到,这场意外已为第三次世界大战埋下新型导火索——不需要摧毁城市,只需令敌方的雷达阵列沉默、指挥系统黑屏、电网瘫痪,就足以让超级大国沦为信息孤岛。

技术突围的生死竞速

冷战的铁幕下,美苏科学家在EMP武器化道路上演着双螺旋式的技术攀爬。美国CHAMP项目的磁通压缩发电机,本质上是对"海星一号"效应的逆向工程——用500公斤级战斗部模拟核爆EMP,其设计哲学如同将曼哈顿计划装进战术导弹。当俄罗斯"射频武器"在车臣战场初露锋芒时,北约情报部门惊恐地发现,传统的电磁屏蔽技术在新一代EMP面前竟脆弱如纸。

这场竞赛的残酷性在于,任何技术突破都会引发防御体系的系统性崩溃。美国在2012年测试的CHAMP导弹,以每枚2.3亿美元的造价在关岛上空编织EMP天网时,实际上是在重构现代战争的"制电磁权"概念。而俄罗斯在叙利亚部署的微波反无人机系统,则证明EMP武器正在从战略威慑向战术应用急速滑落。

中国方案的破壁时刻

当全球军事观察家紧盯美俄EMP竞赛时,中国科研团队在合肥实验室的突破,正悄然改写游戏规则。压电陶瓷材料的横空出世,犹如在EMP武器领域复刻了"于敏构型"的惊艳——用500克陶瓷模块替代数吨重的磁压缩装置,这种材料学的革命性突破,使得EMP武器终于挣脱了"核衍生技术"的桎梏。

这种采用冲击极化效应的新型EMP装置,其精妙程度堪比用算盘解开量子方程。BNT-BA陶瓷在微秒级释放的38μC/cm²电荷密度,不仅意味着EMP武器的小型化革命,更预示着未来战场可能出现"EMP手雷"这种颠覆性单兵装备。当美国HiJENKS系统还在执着于缩小版CHAMP时,中国方案已开辟出全新的技术维度。

寂静战场的新纪元

现代军事体系对电子设备的依赖程度,已使EMP武器成为堪比核威慑的"数字断头台"。据兰德公司模拟推演,针对北美大陆的3次精准高空EMP打击,即可令其电网系统发生级联崩溃,这种"软杀伤"的毁灭效率远超传统热核武器。而随着压电陶瓷技术的成熟,EMP攻击正在从"文明重启器"降维为"战术致盲器"。

在这场没有硝烟的军备竞赛中,技术代差带来的优势比航母战斗群更为致命。当某型EMP巡飞弹可瘫痪整支装甲集群的观瞄系统时,《孙子兵法》中"不战而屈人之兵"的终极理想,正在以量子物理的形式获得新生。未来的战争胜败,或许就取决于谁能率先掌握将陶瓷冲击波转化为电磁海啸的密钥。

站在技术奇点的门槛回望,1962年那场照亮太平洋的核闪光,恰似普罗米修斯盗取的天火。而当人类学会用陶瓷与磁场重构战争法则时,克劳塞维茨的战争哲学正被重新编码——胜利不再属于钢铁洪流,而属于那些能在纳米尺度驯服基本粒子的文明。这或许就是EMP武器给予人类最深刻的战争启示:在数字文明时代,真正的战略制高点不在云端,而在微观世界的量子涨落之中。