阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我坚持创作的动力~

文|徐 来

编辑|徐 来

长平之战,赵括最终败北,历史将其定性为“纸上谈兵”。

考古发现,却揭示了赵括在绝境中,所做出的战术尝试和创新。

如果赵括再多撑一会,秦军是否会因此崩溃?考古证据能否改变我们,对赵括的传统看法?

赵括的困境与长平之战

长平之战,在中国历史上,是一场惨烈的战役,赵括的失败,成为了许多后人,评判其军事才能的依据。

直到最近,随着长平古战场的考古发现,我们才真正了解了,这场战役的背后更多的细节。

赵括作为赵国的大将,在这场战斗中,被历史定格为“纸上谈兵”的象征。

考古学家通过大量遗址,和石碑铭文的发现,揭示了赵括并非毫无作为,而是在极为复杂的困境中尽力求胜。

赵括的指挥生涯,尤其是在长平之战中的表现,一直是争议的焦点。

传统的历史叙述中,赵括被描述为一个只会读书、缺乏实战经验的年轻将领。

从新出土的石碑来看,赵括在被围困的46天中,组织了三次规模宏大的突围行动,并且多次尝试打破秦军的包围圈。

石碑的铭文以及考古遗址的发掘,让我们看到了一个,更加复杂的赵括,一个有着实际行动和军事决心的将领。

赵括所面临的局势,远远超出了传统的军事对抗范畴。

在赵括被围困的46天里,赵军的粮食消耗达到了每天8000石,由于后方无法供应,仅能提供2000石,使得赵军的生存压力剧增。

到了第40天,赵军已经陷入了“易子而食”的困境,这对士气的打击,可以想象是多么巨大。

即使如此,赵括依旧带领赵军坚持防守,并组织了数次勇敢的突围,企图改变局势。

这些史料中的描述,似乎与历史上对赵括的评价相去甚远。

赵括在面对极端困境时,没有退缩,还有着多次军事行动的创新,这也为长平之战的研究,带来了新的视角。

赵国与秦国的兵力对比

长平之战的根本失败不能说是赵括一人之过,它深深植根于赵国与秦国在资源、战略、甚至制度上的巨大差距。

赵国仍然沿用贵族封地制,资源分散,兵员缺乏系统的动员和训练。

秦国自商鞅变法以来,早已建立了极为完善的“耕战合一”体系,军事与民生紧密结合,能够为长时间的战争提供稳定支撑。

考古研究表明,赵军在战斗中装备不齐,兵器规格混乱。

例如,赵军的戈柄常常容易脱落,这使得士兵,在激烈战斗中无法充分发挥战力。

与此相对,秦军的装备标准化,如箭镞的误差,几乎保持在0.3毫米以内,显然在战斗中提供了极大的精度优势。

赵军的装备相对落后,使得两军对抗时,赵军的劣势愈加显著。

更深层次的差距在于,两国的军队制度。

赵国依赖的是封地制,士兵的来源往往是地方贵族的私兵,他们的训练和装备,常常不够统一和专业。

秦国通过军事工业化的方式,创造了高度标准化的兵员与装备,为大规模作战,提供了有力的支持。

这种制度性的差距,最终在长平之战中体现得淋漓尽致。

石碑出土的数据显示,赵国兵员数量相对不足,而且其兵员训练程度,也与秦军存在明显差距。

从赵军遗骸上的骨折和伤痕来看,大多数伤痕都是,奔跑中形成的应力性骨折,这显示出赵军在粮道被截断后,仍在顽强进攻,尝试通过突围战术突破包围圈。

秦军在装备和制度上的优势,则使得赵军几乎无法承受长时间的围困。

这些历史细节,为我们提供了一个全新的视角。

赵括的失败,是否真如传统历史叙述中所说的那样,完全源于其指挥上的问题?

考古学家的发现揭示出,赵括面临战术上的挑战,更受到了来自国力差距的巨大压力。

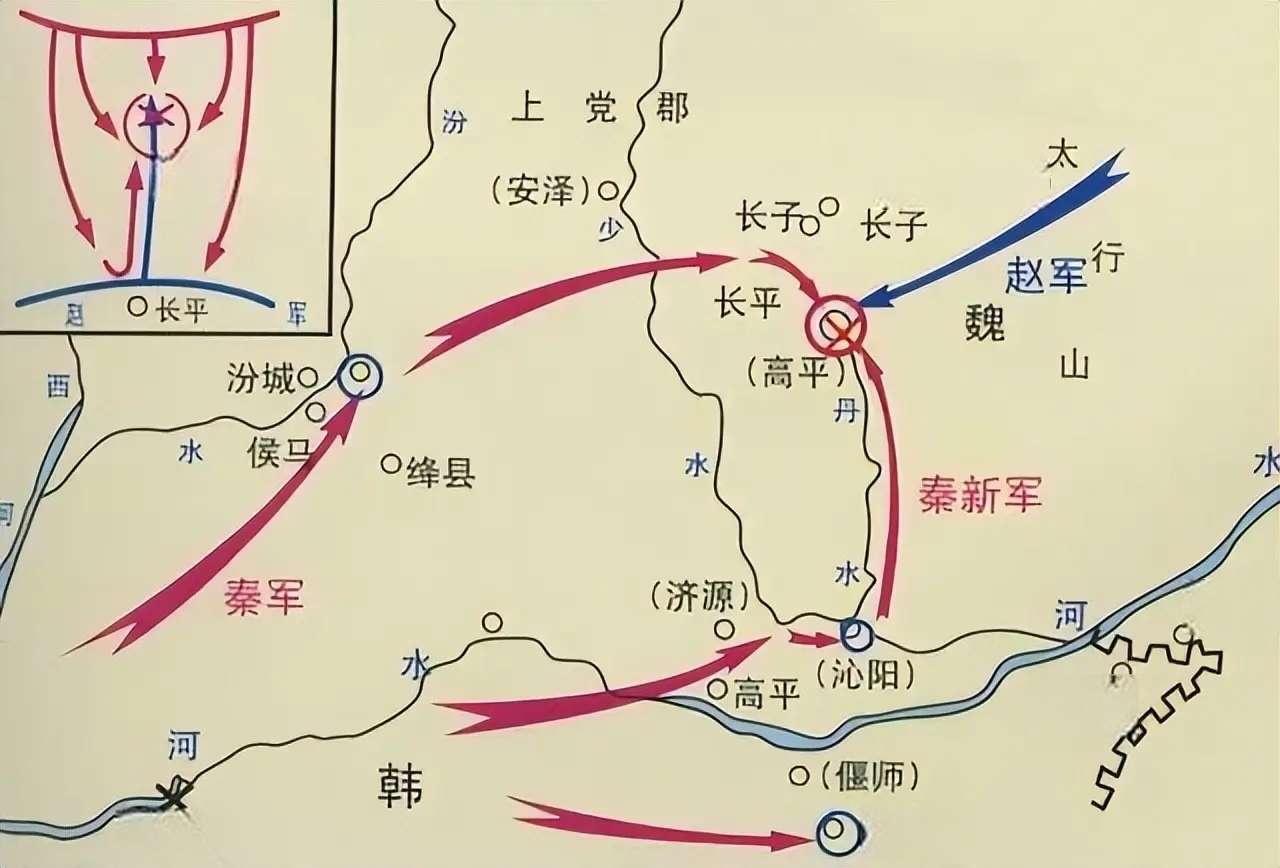

白起的战略布局与秦军的战术优势

长平之战中,白起作为秦国的主帅,在兵力和资源上占据优势,还通过精心设计的心理战,和军事布局,使赵军陷入了更大的困境。

从考古发现中,我们可以看出,白起运用了,多种极具创新性的战术,成功迫使赵军陷入绝境。

“空粮仓”计谋,是白起在战争中的一大巧妙布局。

他利用太行山地区的地理优势,设置了一个180亩的“空粮仓”,仓内填充涂漆秸秆,模拟粮食堆积的样子,并且巧妙地把这个假粮仓,设置在赵军的侦察视野范围内。

这一计谋有效地利用,赵军对粮草问题的极度关注,进一步瓦解了赵军士气。

秦军还通过间谍,向赵军散布“秦粟三年不竭”的流言,成功制造了,赵军的粮草枯竭危机,赵军因此进一步陷入恐慌和不信任。

白起的军事布局,不限于地面战斗,他巧妙地利用了地形的复杂性,在狭窄的谷地中部署了伏兵。

通过精锐骑兵的机动性,和密集箭阵的配合,秦军将赵军逼入了,无路可退的境地。

考古学家在将军岭战场,出土的铜弩机残片表明,秦军使用了密集的箭阵战术,精锐的骑兵负责迂回包抄,形成了对赵军的“铁壁合围”。

赵军虽进行过数次突围,但难以摆脱秦军的包围,反而在进攻过程中不断受到重创。

在这一切背后,白起充分利用了,赵国军队的内部矛盾和士气低落。

赵国的贵族军队体系,以及军官们的指挥分散,使得赵军在面对秦军的统一指挥时,显得举步维艰。

白起通过巧妙的战术设计,打破了赵军的兵力部署,还通过心理战,进一步削弱了,赵军的抵抗意志。

当赵军由于粮食不足,而不敢主动进攻时,白起巧妙地利用了这一点,通过不断的包围与骚扰,将赵军推向了绝境。

赵括的背水一战与战术创新

赵括并非如历史中,所描述的那样一位,毫无实战经验的将领。

石碑铭文中提到,赵括在被围困的过程中,曾多次尝试使用烟幕战术、夜袭分队等非常规战术。

这些战术的实施,未能扭转战局,但也看到了赵括面对困境时,不屈不挠的军事创造力。

例如,赵括在突围时,使用了夜袭战术,并在夜间调动部队,企图打乱秦军的布防。

由于赵军在粮草补给、兵员疲劳等方面存在严重问题,这些战术创新,未能改变战争的整体走向。

“赵大将军括亲卫营”铭文表明,赵括在临终前,仍坚持亲自带领精锐部队冲锋,他的战术执行力,未能在长平之战中得到完全发挥,但在绝境中,依然坚守了自己的军事理念。

这也为赵括平反提供了物质证据。

赵括不是因为缺乏战略眼光,或战术能力导致失败,是在国力差距悬殊、资源极度匮乏的情况下,他所能采取的战术,选项已十分有限。

他不得不依赖突围和死战,这也反映了赵国当时的内外困境,以及赵括面临的巨大的战略压力。

在历史上,赵括的名字,曾因这场战役而备受非议。

随着考古发现的不断深入,我们逐渐理解,赵括的失败不完全归咎于,他个人的缺陷,而是整个赵国,在面临秦国强大军力时的无奈选择。

考古发现为我们揭示了,战争背后的制度与技术差距。

赵国的失败,是多方面因素的综合结果,赵括未必是唯一的罪人。