去年某个政府的建言板块中,出现过一则令人匪夷所思的提议——呼吁早日出台“房产税”,且其计税方式堪称“颠覆认知”。

提议者主张,持有3套房产以上者免征房产税,持有两套房产者税率增加0.1%,而仅有一套房产者税率竟要提升至0.5%。

理由更是让人瞠目结舌,称未购房或购房少的人大量占用城市公共资源,却不为城市建设做贡献,白白享受城市发展成果,不利于房地产市场稳定与可持续发展。

此言论一出,舆论哗然,不少人直呼这是“反向房产税”,专向弱势群体开刀,甚至怀疑是不良房地产商的冒名之作,毕竟其逻辑荒诞,完全背离大众对公平税负的认知。

无独有偶,在民生领域,物价问题一直是大众关注的焦点。近期,广州水费拟涨价的消息引发热议,给出的理由竟是“老百姓强烈要求涨价”,这一表述着实令人震惊。

回顾过往,上海在时隔十年后于前些年首次上调水费,平均涨幅约20%。当下,不仅水费有上涨趋势,燃气费也暗流涌动,相关话题多次引发居民与政府部门的争论。

据农业农村部监测,2025年第14周(2025年3月31日—4月6日),“农产品批发价格200指数”有所上升,反映出市场物价的动态变化。在此背景下,水电费、燃气费等公共服务价格的走向愈发引人关注。

带着这些疑问,让我们深入剖析水电气价格的奥秘。先看水费,本以为全国价格统一,深入了解后才发现各地差异巨大。

以2025年为例,北方城市如石家庄、北京、天津、长春等地,水费相对较高,每立方米水价可达5元左右;而南方城市如成都,水费则亲民许多,正常情况下每立方米仅2.08元,差距高达百分之五六十。

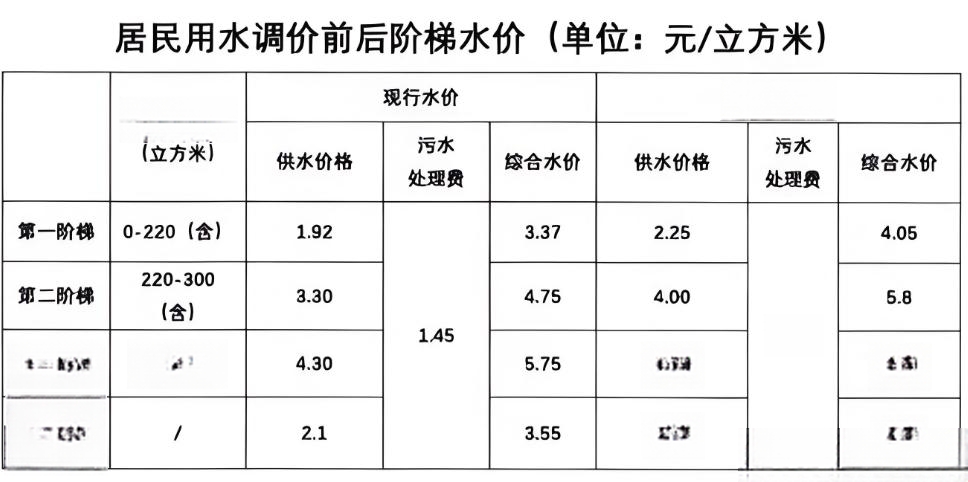

像临夏市,2025年4月1日起执行新水价,居民生活用水实行阶梯水价,第一级用水量基本水价由1.95元/m³调整到2.35元/m³。

南京市在2025年1月1日起执行的新水价政策中,主城六区居民生活用水第一阶梯供水价格为1.80元/立方米。

再看电费,其价格同样存在地区差异与分时计价机制。

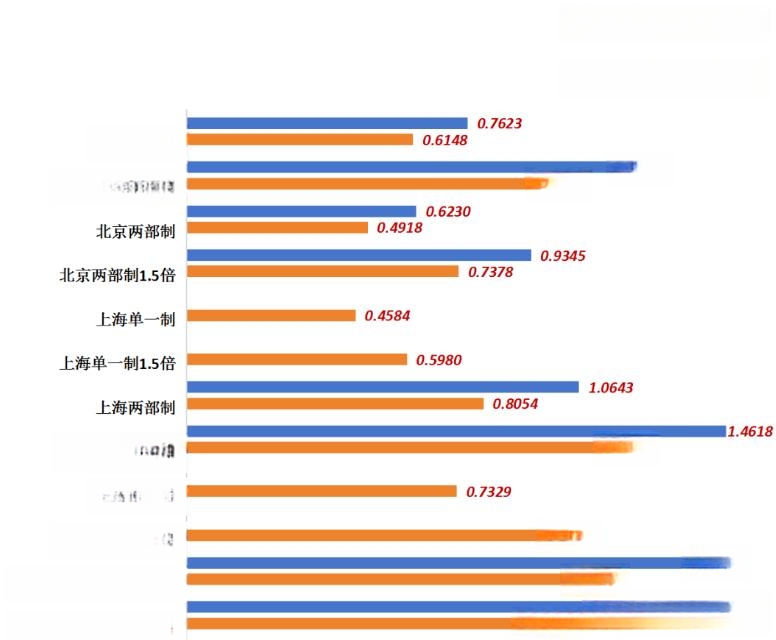

2025年4月全国各地公布的电网企业代理购电价格显示,全国峰谷价差最高的是珠三角五市,执行一般工商业单一制尖峰电价时,峰谷价差为1.3357元/kWh。

北京、上海、天津等15个省市最大峰谷电价差超过0.7元/kWh以上。一般工商业电价方面,除部分地区外,大多不再执行尖峰电价。

从全国范围看,居民用电收费标准一般在0.45元/度左右,但不同地区、不同时段有所波动。

而燃气费也因地区而异。

在石家庄,居民天然气第一阶梯价格为3.15元/立方米;南昌第一档为3.21元/立方米;成都第一档则是2.34元/立方米。

白银市在2025年1月1日起执行的管道天然气分类配气价格中,白银城区居民用气配气价格为0.61元/m³。

对比国内,国外的情况也能给我们一些思考。在新西兰南岛最大城市40公里外的小镇,道路上竟没有路灯。当地租房费用计算方式独特,水电费占房租比例较高。

以国外基督城为例,房租论人头收费,冬季用电若超出一定额度,需额外支付电费,且电费相对国内较贵,分忙时和闲时,忙时一度电约1.3元人民币,闲时约0.9元人民币。

从经济学角度看,公共服务价格的变动绝非偶然。过去,我国土地财政在基础设施建设资金来源中占据重要地位,地方政府通过卖地获取大量资金,投入到基建中。

但近年来,随着房地产市场的调整,土地财政收入下滑,如2025年部分城市土地出让金同比至少下滑20%。

在这种情况下,地方财政面临压力,而水电气等公共服务大多由地方国资控股企业提供,通过合理调整价格,可增加企业利润,补充财政收入。

比如,地方国企提高水电气价格后,利润增加,可用于分红、融资或发债,盘活资产。

此外,从宏观经济调控角度,适度的物价上涨有利于经济发展。欧美长期经验表明,通货膨胀率保持在2%-3%时,最有利于经济发展。

当物价温和上涨时,消费者预期商品价格将继续上升,会更倾向于当下消费与投资,从而刺激经济增长。

我国在2025年初,居民消费价格呈温和上涨态势,2月份扣除能源的消费品价格涨幅稳中有升,服务价格也有所上涨。政府也希望通过合理调控物价,营造适度通胀环境,促进经济的良性循环。

在当下媒体频繁吹风,水电气费可能温和上涨的背景下,相关行业也孕育着投资机会。电力行业,除了涨价预期外,还叠加了AI对电力需求的增长。

如美国的Vistra energy公司,因德州附近AI计算中心对电的需求猛增,业绩上涨,股价在短时间内涨了三四倍。

虽然我国电力市场与美国不同,政府对价格管控严格,以保障民生,但随着经济结构调整与新兴产业发展,电力行业的投资价值仍值得关注。

同时,低价消费品板块也可能受益于通胀。像榨菜、牙膏等产品,价格较低且为生活必需,涨价空间虽小,但一旦涨价,对企业利润提升明显。

例如,榨菜一包若从两三块钱涨个两三毛钱,涨幅10%左右,反馈在利润端可能达20%。

面对可能到来的公共服务价格调整,我们应理性看待。

一方面,这是经济发展到一定阶段,市场与政策调整的必然结果;另一方面,政府也会在保障民生与促进经济发展间寻求平衡。

作为消费者,要合理规划生活开支;作为投资者,可关注相关行业动态,把握潜在机会。毕竟,在经济的浪潮中,唯有洞察趋势,方能从容应对。

文本来源:@三点下班