我爸和我二叔十年不说话,我出嫁的前一天,二叔却把我拦在了村口

"玲子,等一下。"二叔拦在我面前,手里捧着个蓝布包袱,眼里含着我从未见过的热泪。

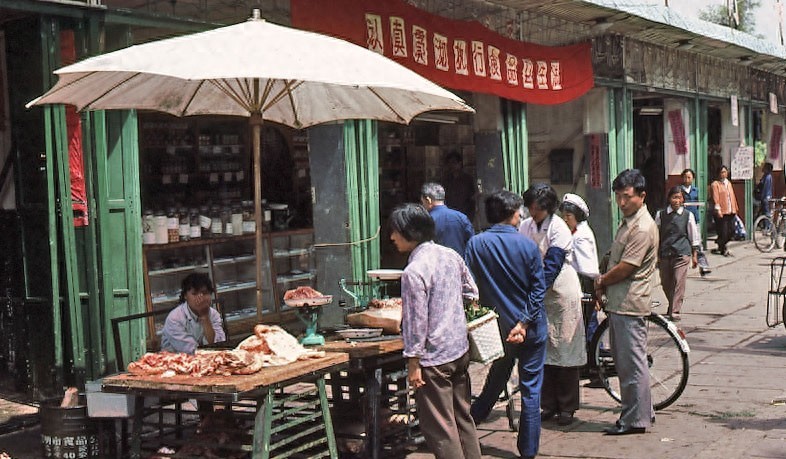

春耕时节的早晨,清风掠过村边的杨树林,带着微微湿润的气息。1988年的明河村,空气中弥漫着泥土与河水的味道,远处传来生产队广播站的声音,播报着今年的春耕计划。

这是我出嫁前的最后一天,我骑着那辆从县城运回来的二八自行车,车把上挂着母亲缝制的花布袋,里面装着去镇上理发店做最后打扮需要的东西。谁知道刚到村口杨树林,二叔李连山突然出现在我面前,一身洗得发白的蓝布中山装,头发梳得一丝不苟。

"这是奶奶的嫁妆,按理说该由你爸给你。"二叔声音有些颤抖,那双常年劳作而布满老茧的手,小心翼翼地捧着包袱,仿佛捧着什么珍贵的宝物。

我愣在那里,不知该接还是不该接。十年了,两家人形同陌路,连过年都不登门拜访,如今二叔却主动来送嫁妆,这让我一时不知所措。

"拿着吧,再怎么说,我也是你亲二叔。"他把包袱往我怀里一塞,转身快步离去,那背影略显佝偻,像极了村里那些饱经风霜的老人。

我叫李玲子,今年二十三岁,是明河村为数不多考上中专的姑娘之一。毕业后回乡当了民办教师,每月工资三十六块五,虽然不高,但在村里也算是"吃皇粮"的人。

我爸李连福和二叔是亲兄弟,小时候我们一家住在一个大院子里,和和美美。每到冬天,一家人围坐在砖炕上,听着墙角老式"熊猫"收音机里的评书节目,那时的日子虽然清苦,却也充满了烟火气和亲情味。

可就在1978年,这一切都变了。那年国家刚开始实行土地承包责任制,生产队的地开始分到各家各户。一块靠近水渠的良田,按理说是两家平分,但因为当时的队长丈量时出了差错,最后多分给了我家半亩。

"连山,这地是按人头分的,你家四口人,咱家五口人,多这半亩不算啥。"爸爸站在田埂上,掐着腰说道。

"连福,咱是亲兄弟,这地方正好在咱两家地的交界处,凭啥都归你?"二叔沉着脸,眼睛直勾勾盯着那块地。

"队长丈量的,有什么不对?你这是对队里有意见?"爸爸声音提高了八度。

这本是小事,在那个物资匮乏的年代,多半亩地确实算不了什么。可那年夏天,一场突如其来的暴雨,冲毁了二叔家的庄稼,而我家因为地势略高,保住了大半收成。

二叔找到我爸,希望能重新分配一下土地,被我爸一口回绝了。那天他们的争吵,传遍了半个村子。

"咱爹临终前交代,一家人不能争不能抢。你这是什么意思?"我爸站在院子里,脸涨得通红,手里拿着烟锅子,烟丝都洒了一地。

"我不是要争抢,我只是想着重新丈量一下。那半亩地的收成,救了你家,也能救我家啊。"二叔语气平静,但眼神倔强,那是我第一次看到二叔用这种眼神看我爸。

"丈都丈过了,现在说这些有什么用?再说了,祖宗留下的规矩,长子承继,我不欠你的。"爸爸猛吸了一口旱烟,喷出一团浓烟,仿佛在宣示主权。

那晚上,院子里鸡飞狗跳。二婶哭哭啼啼地收拾东西,二叔沉默不语,用独轮车推着家里的老柜子,一件件搬出去。我站在房檐下,看着他们离开,心里有种说不出的难受。

从那以后,二叔在自家院子的另一头盖了新房。一道泥砖墙,隔开了两家人,也隔开了血浓于水的兄弟情。从此两家人形同陌路,就连过年贴春联,也是背对背地贴,生怕碰上对方。

"李家兄弟这辈子怕是和解不了了。"村里的老人常常摇头叹息,"打断骨头连着筋,咋就这么死心眼呢?"

上高中那年,我常常看到二叔一家三口从我家门前经过。二叔的儿子阿柱比我小两岁,每次看到我都会偷偷挥手,但被二叔发现后,总会挨一顿训斥。

"跟那家人有什么好说的?"二叔会皱着眉头说,但我看得出,他眼中闪过一丝不易察觉的黯然。

高三那年,噩运降临到我家。父亲患了风湿性关节炎,整日卧床不起,一到阴雨天就疼得直哼哼。母亲只好一个人撑起整个家,白天下地干活,晚上还要照顾父亲和我。

那段日子,我常常半夜被父亲的呻吟声惊醒,看着母亲熬着中药,小心翼翼地喂爸爸喝下。油灯的光芒照在她疲惫的脸上,显得格外苍老。

"闺女,好好念书,考上大学,将来有出息了,咱家就熬出头了。"母亲常这样鼓励我,可我知道,家里的经济状况已经支撑不了我继续读书了。

高考那年,我落榜了,差了十几分。拿到成绩单的那天,我一个人躲在稻田里哭了整整一个下午。回家后,父亲躺在炕上,没说什么,只是长叹一声,那叹息比责骂更让我心疼。

"丫头,不念了吧,家里供不起了。"母亲摸着我的头,眼里满是心疼,"村里的食品厂在招工,听说一个月能挣四十块呢。"

可第二天,邮递员周大爷骑着那辆嘎吱作响的自行车来了,他从破旧的邮包里掏出一个信封:"李玲子的,挂号信,签收一下。"

信封里是两百元钱,崭新的人民币,没有署名,只有一张纸条:"为梦想再拼一年。"

父亲看着钱疑惑不解,甚至怀疑是我偷了家里的积蓄,或者是跟村里哪个小伙子借的。那顿晚饭,我被骂得狗血淋头,筷子都握不住,眼泪掉进了咸菜碗里。

晚上,母亲偷偷来到我的房间,坐在我的床边:"这钱,恐怕是你二叔给的。"

"二叔?"我惊讶得嘴巴都合不拢,"他为什么要帮我?咱家都十年没来往了。"

"他虽然和你爸闹僵了,但心里还是念着这个家的。"母亲擦着眼泪说,"去年你爸病得最厉害那阵子,常有人送草药来,说是从县城带的,不收钱。那字迹,我瞧着像是你二叔的。"

母亲拿出一张泛黄的纸条,上面写着几味中药的名字和用法,笔迹刚劲有力,确实像是二叔的字。

"你二叔在县制药厂当门卫,那些草药,肯定是他从厂里托人弄来的。"母亲叹了口气,"两兄弟啊,都是倔脾气,谁也不肯先低头。"

就这样,我复读了一年,考上了县城的师范学校。三年的学习生活很快过去,我回到村里,成了明河小学的民办教师。

教书的日子虽然清贫,但也充实。每天清晨,我骑着自行车穿过村子,额头上的汗水被晨风吹干,心里满是对未来的憧憬。村里的孩子们都喜欢我,放学后常围着我问这问那,有时连二叔家的孙子小壮也会偷偷跑来,让我教他写毛笔字。

谁知道村里来了个新来的年轻会计小张,高高瘦瘦的,戴着一副黑框眼镜,说话温声细语,与村里那些粗犷的汉子大不相同。他常常找借口来学校,不是送文件,就是查账目,其实大家都知道,他是冲着我来的。

没过多久,在村里人的撮合下,我和小张定了亲。婚期定在春耕过后,那时正是杨柳吐绿,油菜花开的好时节。

婚前一周,我开始收拾嫁妆。翻出压箱底的衣物时,在父亲的柜子深处发现了一个布面笔记本,封面已经泛黄,边角也磨损了。

翻开一看,我惊呆了。上面记录着二叔家每一个重要的日子:二叔的生日、二婶的忌日(二婶五年前因病去世)、二叔儿子阿柱结婚的日子,甚至是阿柱儿子小壮的出生日期。每一页都写得工工整整,有些地方甚至沾着茶渍,像是常常翻阅的痕迹。

最让我触动的是,笔记本的夹层里,还藏着一张全家福照片,那是在我五岁生日时拍的,照片上,爸爸和二叔肩并肩站着,脸上满是笑容。照片的背面写着:"全家福,1970年,玲子五岁生日。"字迹已经有些模糊,但仍能辨认出是父亲的笔迹。

"爸,这是什么?"我拿着笔记本问,心脏怦怦直跳。

父亲一把夺过笔记本,脸色阴晴不定:"没什么,就是些记账的东西。别乱翻!"他把笔记本塞回柜子,还特意锁上了柜门。

我明白了,十年的冷战表面下,父亲从未忘记自己的兄弟。那晚,我辗转反侧,难以入眠。想起小时候,爸爸和二叔一起喝酒,一起下象棋的情景。那时的笑声,那时的欢乐,难道真的一去不复返了吗?

第二天,趁着父亲去镇上置办婚礼用品,我偷偷绕到二叔家的院墙外。初春的阳光洒在青砖墙上,映出岁月的沧桑。我听见院子里传来收音机的声音,播放着《东方红》的旋律,那是二叔最爱听的曲子。

透过院墙的缝隙,我看见二叔坐在门槛上,借着夕阳的余晖翻看着一沓泛黄的纸张。那是一叠信件,信纸已经泛黄,边角有些卷曲。二叔小心翼翼地打开一封,阅读起来,嘴角浮现出一丝怀念的微笑。

借着院子里的灯光,我认出那是父亲年轻时的字迹——是父亲写给远在县城上班的二叔的信。那时候,二叔被招工去了县城的制药厂,而父亲留在了村里。兄弟俩靠着书信来往,维系着感情。

"老二啊,家里一切都好,你别挂念。娘的身体也好转了,大夫说再喝半个月的药就能康复。你在城里要照顾好自己,别总想着往家里寄钱,你自己的日子也不宽裕……"二叔轻声读着信上的内容,脸上的皱纹在灯光下格外清晰。

看到这一幕,我的心仿佛被什么东西狠狠地揪了一下。原来,这兄弟俩谁都没有忘记对方,只是那该死的倔强和面子,让他们十年不相往来。

我悄悄离开,心中已有了决定。

婚礼前一天,当二叔拦住我,递过那个蓝布包袱时,我的心跳得厉害。我知道,这是和解的信号,是他向我父亲伸出的橄榄枝。

"这是你奶奶留下的嫁妆,按理该由你爸给你,可当年……"二叔声音有些哽咽,手轻轻抚摸着蓝布包袱,仿佛在抚摸一段逝去的岁月。"这些年,我一直替他保管着。"

我打开包袱,里面是一套精致的绣品:枕套、被面,还有一对绣花鞋,针脚细密,花样精美,这是我从未见过的手艺。

"这是你奶奶年轻时的陪嫁,她生前最疼你爸,临终前把这套嫁妆托付给他,说是将来给儿媳妇的。可你爸那时候刚分到生产队当队长,怕保管不好,就托我保管。后来我们……"二叔顿了顿,眼中闪过一丝痛惜,"这东西不能耽搁了你的婚事。"

我紧紧抱着包袱,一时间泪水模糊了视线:"二叔,我爸其实一直记挂着您。他有个笔记本,记录着您家的每一个重要日子。"

"是吗?"二叔愣了半晌,喉结上下滚动,努力咽下哽咽。"你爸这个倔驴脾气,和你爷爷一模一样。"他突然笑了起来,那笑容里有释然,也有久违的温暖。"当年我和你二婶结婚那天,你爷爷也是这么个表情,又气又心疼。"

"二叔,明天是我结婚的日子,您……您能来吗?"我小心翼翼地问。

二叔沉默了片刻,点了点头:"会来的,我会来的。"

回到家,我把二叔的事告诉了母亲。她默默地擦着眼泪,说:"你爸和你二叔,就像是一根绳子的两头,看似分开,实则紧紧相连。这十年啊,都不知道你爸偷偷去看过二叔家多少次。每次二叔家有什么大事小情,他都会绕着村子转一圈,远远地望一眼。"

"妈,我想让他们和好。"我握住母亲的手,"十年了,够长的了。"

母亲轻拍我的手背:"好,娘支持你。不管结果如何,至少咱们尽力了。"

第二天一早,院子里热闹非凡。红纸剪花贴满了门窗,炊烟从厨房的烟囱里袅袅升起,空气中弥漫着猪肉炖白菜的香味。迎亲的队伍还没到,二叔就来了,身后跟着几个村里的长辈。他换了一件深蓝色的中山装,头发梳得一丝不苟,手里拿着一个红纸包着的礼盒。

父亲正在厨房里忙活,听见动静走出来,一眼就看到了站在院子中央的二叔。两兄弟隔着院子对视,谁都没先开口,空气似乎凝固了。

"连山来了。"母亲打破沉默,招呼二叔坐下,倒了杯热茶。

"连福,玲子出嫁,我这个做叔的总得来帮衬一下。"二叔说着,从怀里掏出一个红包,"这是我的一点心意。"他顿了顿,又补充道:"也是你二婶的心意。"提到二婶,他的声音有些颤抖。

父亲没接,只是默默转身回了厨房。我的心一下子沉到了谷底,以为十年的心结终究无法解开。

屋子里的气氛一度尴尬。二叔坐在那里,手指不停地敲打着茶杯,似乎在思考什么。村里的几个老人开始打圆场,说些家长里短的话题,试图缓解气氛。

就在这时,一阵香味从厨房飘来。没过多久,父亲端着一碗热气腾腾的荷叶粥走了出来,那粥上面飘着几片嫩绿的荷叶,散发着独特的清香。

"你最爱吃这个,趁热喝。"父亲把碗放在二叔面前,声音有些生硬,却掩饰不住眼中的柔情。

这是二叔最爱吃的荷叶粥,是奶奶每逢节日必做的特色食品,据说是祖上传下来的配方。这碗粥,寓意着团圆和谐,是李家的传统。

二叔接过碗,手微微颤抖,眼圈顿时红了。他舀了一勺粥放入口中,细细品味,脸上的表情像个孩子一样满足。

"还是这个味道,和娘做的一模一样。"二叔放下勺子,声音哽咽,"连福,我想起咱们小时候,每次过年,娘都会熬这个粥,说是祖上传下来的,吃了全家和睦。"

"兄弟,这些年是我钻牛角尖了。"父亲终于开口,声音沙哑,眼睛直直地看着地面,不敢与二叔对视。"爹临终前说的话,我一直记得,可我理解错了。他说的不争不抢,不是让我固执己见,而是教我们兄弟和睦。"

院子里一片寂静,连鸟叫声都显得格外清晰。二叔慢慢站起身来,走到父亲面前,伸出了手:"我也有错,当年太计较得失,忘了咱爹的教诲。"

父亲握住了二叔的手,两位老人相视而笑,眼角的皱纹舒展开来,如同化开的冰雪。多年的隔阂,在这一刻荡然无存。

迎亲的鞭炮声突然响起,打破了院子里的沉默。小张穿着崭新的中山装,骑着自行车,后面跟着一队人马,敲锣打鼓地来到了我家门口。

我坐在新房里,穿着崭新的红色嫁衣,头上盖着红盖头,透过窗户的缝隙,我看见父亲和二叔并肩站在门口,一起迎接新郎。他们的肩膀挨着肩膀,像极了小时候他们一起去地里干活的样子。那一刻,我的眼泪止不住地流下来,却是幸福的泪水。

嫁妆中有一件奶奶亲手绣的枕头,上面绣着"福山永固"四个字。新婚之夜,我和小张躺在这枕头上,灯光下,那四个字闪闪发光。

"这枕头真好看,针脚这么细,肯定是老手艺人做的。"小张抚摸着枕头,赞叹道。

"这是我奶奶绣的,传了几十年了。"我轻声说,"'福山永固',是我们李家的家训,寓意家族兴旺,和睦长久。"

这一刻,我终于明白了这个家族传承的含义——不是田地,不是财产,而是那份血浓于水、坚如磐石的亲情。在物质匮乏的年代,人与人之间的情感联系,才是最珍贵的财富。

婚后的日子平淡而幸福。更让我欣慰的是,父亲和二叔重归于好后,常常一起下棋聊天,有时还会一起去镇上的供销社买些日用品,那模样,像极了小时候我记忆中的他们。

每逢周日,二叔都会来我家吃饭,带着自家种的蔬菜或者自酿的米酒。饭桌上,他们会聊起过去的事,有时争论得面红耳赤,但最后总会在一阵笑声中结束。那些原本尖锐的矛盾,在岁月的打磨下,都变成了笑谈。

"其实那半亩地,确实是分错了。"有一次,父亲突然说道,"当时我也知道,可就是拉不下那个脸。"

"我也是,明知道你是长子,地多分一点也应该,可就是心里不平衡。"二叔笑着摇头,"咱们兄弟俩,都是犟驴脾气。"

多年后回忆起那天,我依然清晰记得父亲和二叔在我出嫁时的笑容。那个春天,明河村的杨树林抽出了新的枝条,两位老人也放下了十年的隔阂,重新坐在了一起,完成了对家族最深沉的责任。

如今,我自己也有了孩子,每当看着他们在院子里嬉戏,我就会想起那个蓝布包袱,想起那碗荷叶粥,想起"福山永固"的家训。我告诉孩子们,亲情比什么都重要,没有解不开的结,只有不肯低头的人。

那套嫁妆绣品,我一直珍藏着,准备将来传给我的女儿。。