热点推荐

热门图文

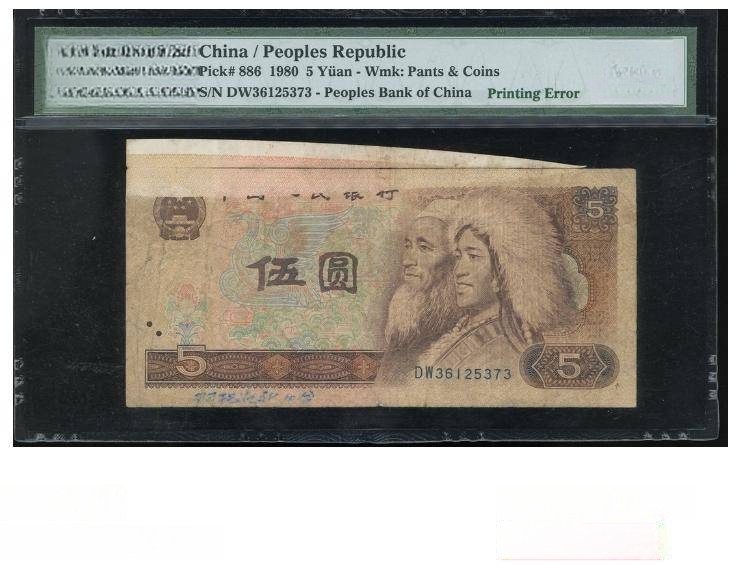

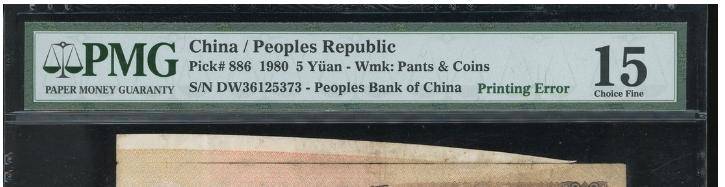

纸币收藏圈里流传着一句话:“别光盯着新,真正值钱的,是‘错’。”这话听起来有些悖论,但在一些拍卖现场,却一再被验证。就拿最近火爆的钱币拍卖来说——一张评级仅15分、边角磨损严重、几近残破的1980年5元纸币,居然拍出了2.2万元人民币!

问题来了,这张币到底“错”在哪,竟然值钱到这种地步?

答案是四个字:双重错版。

我们先厘清一个背景。1980年版5元纸币,属于第四套人民币。相较于2元、10元、50元等币种,这张5元纸币的发行量极大,流通时间较长,因此在很多藏友眼中,它只是个入门币种。

目前市场上,一张品相普通的1980年5元纸币,散张价格大约在6~10元/张之间,全新品稍高,整刀币则能卖到400~500元/刀,属于“可玩性有余,爆发力不足”的类型。

可问题是,真正价值高的,从来都不是“常规货”,而是那些被大多数人忽视的**“极少数”**。

那么,这张被拍出高价的5元纸币,到底“错”在哪里?

我们具体拆解一下它的两个“致命错误”:

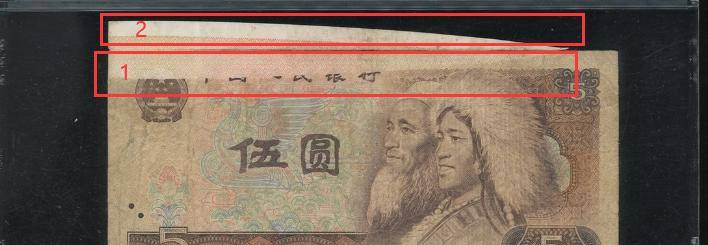

漏印“人民银行”字样:正常情况下,纸币正面上方应印有“中华人民共和国中国人民银行”的官方字样。而这张币的这一部分,完全缺失。这是印钞环节漏墨或模板偏移所致,极为罕见;

“福耳”裁切错误:所谓“福耳”,是指纸币四角在裁切时未对齐,出现不规则凸角或缺角。这类裁切错误一旦出厂极容易被发现并剔除,因此能流入市场的概率极低。

单就任意一项错版特征来说,市场已经给出不俗溢价;而这张币集两种错版于一身,称得上是“四版纸币中的错版王者”。

尽管它的评级仅为15分,说明品相极差,但“错得彻底,错得罕见”,让它成为了拍卖场上的“黑马”。在拍卖行上卖出了2.4万港币。

错版纸币能否升值,关键看三个维度:

稀有度:越是低概率错版,市场认可度越高;

视觉冲击力:错误必须“错得明显”,让人一眼就能识别;

真伪验证:需通过正规评级认证,防止人为仿错、造假币扰乱市场。

这三点中,最容易被忽视的,往往是第三点。

近年来,随着错版币的关注度上升,一些不法商贩通过“加墨”“刮涂”“人为剪裁”等手段,试图制造假错版币谋取高价。而只有通过第三方专业评级机构认证的错版纸币,才能真正具备市场价值与流通资格。

此次2.2万元的拍品,正是通过权威机构评级认证的“真错”,这才赢得了藏家的青睐。

在过去,由于印钞过程多由人工检验,纸币错版的几率相对较高。而今天,人民币的印刷流程早已高度机械化、数字化,错版发生的概率被压缩到了极限。

也正因如此,早期纸币中流出的“真错版”逐渐进入绝版阶段,未来可供市场流通的数量将越来越少。

尤其像这类“双错叠加”现象,更是凤毛麟角。你可以搜遍整个网络,也未必能再找到第二张完全相同错位特征的1980年5元纸币。

这种天然稀缺性,让它具备了极强的保值与升值能力,对高端藏家而言,更是一种“题材型收藏标本”。

错版币的魅力,不仅在于“错”,更在于它所代表的“偶然中的奇迹”。就像这张1980年5元纸币,原本是工业化大批量产物中的一枚“失误品”,却因其罕见错漏、奇特造型,被赋予了全新的历史与收藏意义。

正所谓:“众人弃我,我独识之;众人嫌弃,我视如珠。”

或许你现在还在犹豫一张品相残破的纸币是否值得入手,但在高端拍卖场上,这样的“错误”早已成为少数人眼中的金矿。

那么问题来了——你手中的那张老纸币,是否也藏着一处你未曾注意的“错”?不妨现在就拿出来看看,说不定,它就是下一张价值万元的宝贝。