热点推荐

热门图文

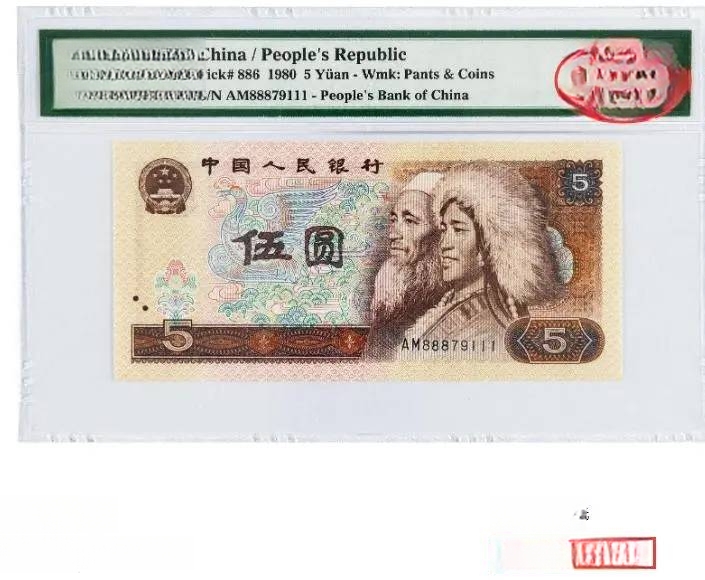

在人民币收藏市场中,有一种极具反差感的现象:一张看上去“破了”“缺了一角”的纸币,却能在拍卖会上拍出五位数高价!这不是神话,而是刚刚发生的真实案例——一张1980年5元纸币,因出现罕见的“折白错版”,在某场拍卖会上成交价达11500元!

这张纸币没有特殊号码、不是高分评级,也非绝版首发,反而外观“残缺”,部分图案甚至未印出来。许多普通人乍一看,第一反应是“是不是假币”“是不是破了”。但正是这种“不完美”,让它拥有了超越常规的收藏价值。

“折白”,是纸币印刷过程中最常见但最难保留的一种错版形式。简单理解,它是一种因纸张在进入印刷机时被折叠、卡纸、扭曲,导致部分区域未被油墨覆盖、图案未能完整印制的情况。

结果就是——纸币某个角落或边缘会出现一块“白斑”或空白区,通常位置不规则,边缘带有折痕。这种印刷瑕疵看上去像破损,实则是印钞过程中的“工艺事故”。

正常情况下,这种错版纸币在出厂前都会被人工筛选剔除,因此能流入市场的极少,大多数只能通过特殊渠道或当年管理疏忽才偶尔出现。

所以,当我们遇到一张带有明显“折白”现象的旧纸币时,千万不要下意识当作“残币”丢掉——它,很可能是错版币中的收藏极品!

我们再来看这张成交价高达11500元的1980年5元纸币。

它的“错”体现在左下角位置明显有一块白斑区域,颜色不完整,部分国徽图案消失,边缘还有纸张被折的痕迹。很多人第一眼会以为“被剪掉了角”或“被水泡坏了”,但其实,这正是“折白”的典型特征。

而它之所以能在拍卖会上脱颖而出,主要有以下三大核心价值支撑:

错得明显,错得漂亮

折白面积大、位置集中、构图差异明显,视觉冲击强烈,更具展示和收藏意义。

1980年五元本身具备稀缺性

作为第四套人民币的中等面额币种,80版5元纸币已全面退市,多数已进入收藏渠道,原票稀缺。

错版币天然稀少

尤其是印刷大错中的“折白”,绝大多数在出厂时就被销毁,流入市场的本就极少,真正能保存下来的更是凤毛麟角。

三重价值叠加,让这张看似“残缺”的纸币,一跃成为高端藏家的追捧对象,最终拍出超过1万元的高价,也就不足为奇。

很多人会问:错版币不就是“出错”了吗?凭什么还能值钱?

答案很简单——正因为它“出错”得无法复制,才成为唯一。

错版币属于纸币收藏中的一个高阶门类,不同于普通按年份、冠号、品相进行评估的方式,错版币看重的是:

错误类型的稀有性

折白、漏印、移位、号码错印、重影等,各有价值等级。

错得是否具有识别度

越明显、越容易辨识的错误,更具拍卖与收藏潜力。

错得是否“美感”十足

一些错版币恰巧错得对称、错得规律、错得有趣,会获得更高估值。

举个例子,一张普通的1980年5元纸币在市场上价格约为30~60元,但如果带有明显折白,哪怕品相一般,也可能瞬间涨至数百到上千元。而如这类“错得刚刚好”的顶级折白币,身价过万也属正常。

一张售价11500元的1980年5元纸币,再次提醒我们:收藏的真正魅力,不在于它本该值多少钱,而在于它为什么“错得如此稀有”。

在很多人的旧纸箱、信封夹、父母的账本里,还藏着大量过去的纸币。也许你从没认真看过它们的图案完整与否,更别说去留意是否有“印刷异常”。

但现在,是时候翻出来重新看看了。说不定,那张你以为“坏掉了”的纸币,就是一枚尚未被发现的宝藏。