普通人加油吧!长沙教育新规优待“高层次人才子女”,引发教育公平争议

“寒窗苦读九年竟拼不过一个优渥的家世?”近日,长沙市教育局宣告 2025 年中考的全新政策,其中“高层次人才子女单列录取”这一条款激起轩然大波。一边是寻常家庭的孩子焚膏继晷、挑灯夜读,只为冲刺名校;另一边则是部分企业高管的子女凭借政策径直通往优质高中。

官方宣称此举“毫无关联、互不影响”,然而家长们的质疑之声却一浪高过一浪:当教育的公平性邂逅人才引进,究竟谁应为普通孩子的未来退让?

一、新政核心:五大变化中的“敏感点”

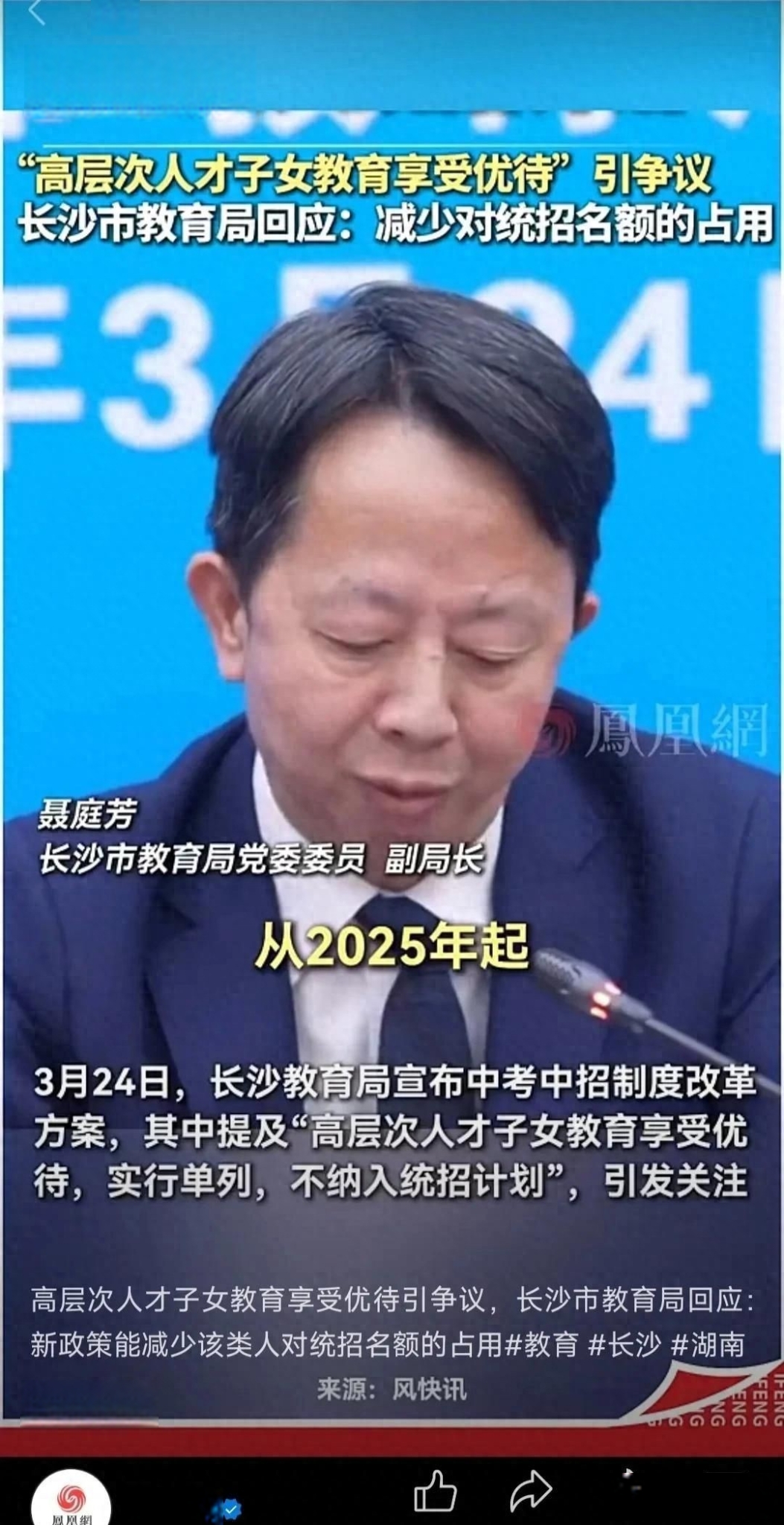

根据长沙市教育局副局长聂庭芳的公开说明,2025年中考改革聚焦五大调整:

1. 科目精简:取消生物、地理科目考试;

2. 招生收紧:民办普高及子弟学校自主招生计划取消;

3. 规则重置:优化录取流程;

4. 指标生控线:统一公办优质高中指标生最低分数线;

5. 争议焦点:少数民族加分逐步取消,同时高层次人才子女享受单列录取,不占用统招名额。

第五条被网友称为“拼爹条款”。根据政策,A类(国际顶尖人才)至D类(年薪超50万的企业高管、技术骨干)的子女可通过专门通道进入优质高中,且不与普通考生竞争统招名额。

二、争议漩涡:高收入=高层次?优待=公平?

1. 人才标准遭质疑

长沙市人社局公示显示,当前认定的94名高层次人才中,81人为D类(企业高管、财务总监等)。网友犀利发问:“年薪50万的高管算‘人才’,那深耕一线的科研教师算什么?”

教育学者李斌指出:“人才政策应侧重实际贡献,而非单纯以薪资划分。若将优待范围扩大至泛化的‘高收入群体’,可能背离引才初衷。”

2. “互不影响”的逻辑漏洞

尽管官方着重强调单列计划“并未侵占统招名额”,但家长仔细算了这样一笔账:名校的招生总数是既定的,假设某高中原本招收 500 人,其中 50 个名额划拨给了人才子女,那么普通考生实际能够竞争的名额就仅仅剩下 450 个。

长沙某初中教师透露,去年该校有2名学生因分数线提高0.5分落榜重点高中,“如果当时没有额外占用名额的政策,这些孩子本可以入围。”

三、深层矛盾:人才引进与教育公平如何平衡?

1. 政策初衷:城市发展的必要代价?

长沙作为新一线城市,近年大力推行“人才强市”战略。类似政策在深圳、杭州等地亦有先例,但通常限定于A、B类顶尖人才。此次将D类纳入,被指“门槛过低”。

经济学家王磊建议:“优待政策应配套透明监管,例如要求人才企业承诺本地纳税或就业创造,避免沦为福利输送。”

2. 普通家庭的“无力感”

一位初三家长留言:“我们理解城市需要人才,但孩子每天学习到凌晨,最后发现有人靠父母简历就能‘躺赢’,这种挫败感谁来弥补?”

公益组织“教育公平促进会”呼吁:“政府可增设人才子女专项学校,或通过扩建优质高中扩容名额,真正实现‘互不挤压’。”

四、未来展望:普通人如何破局?

1. 政策优化空间:建议收紧人才认定标准,或按贡献梯度分配优待名额;

2. 个体应对策略:聚焦提升核心竞争力,“双减”后学科竞赛、综合素质评价重要性凸显;

3. 社会监督机制:鼓励公众参与政策听证,推动教育决策透明化。

“给人才优待≠让普通孩子牺牲”,长沙新政的争议暴露出快速发展中的共性难题。当“拼爹”与“拼搏”站在天平两端,您认为该如何取舍?欢迎在评论区分享观点。