一、周原的历史渊源与早期探索

#我的宝藏兴趣#据《史记・周本纪》等历史文献记载,周武王姬发在讨伐商纣王之前,周人的祖先已经历数百年时间的积累,才具备了灭商的实力。周人的祖先弃是帝喾的儿子,他因“遂好耕农”,被尧、舜任命为农师 “后稷”,教民稼穑,奠定了周人以农立族的基础。夏朝后期,政局动荡,弃的子孙不窋失去了官职,带领族人西迁“戎狄之间”(今甘肃庆阳一带)。商朝晚期部族不断受到戎狄的侵扰,古公亶父带领族人南迁至岐山脚下的周原(今陕西岐山、扶风一带)。《诗经・大雅・绵》记载:“周原膴膴,堇荼如饴。爰始爰谋,爰契我龟。曰止曰时,筑室于兹。”周原土地肥沃,周人在此营建城郭、发展农业,建立岐邑,形成独立政权,史称 “先周”。

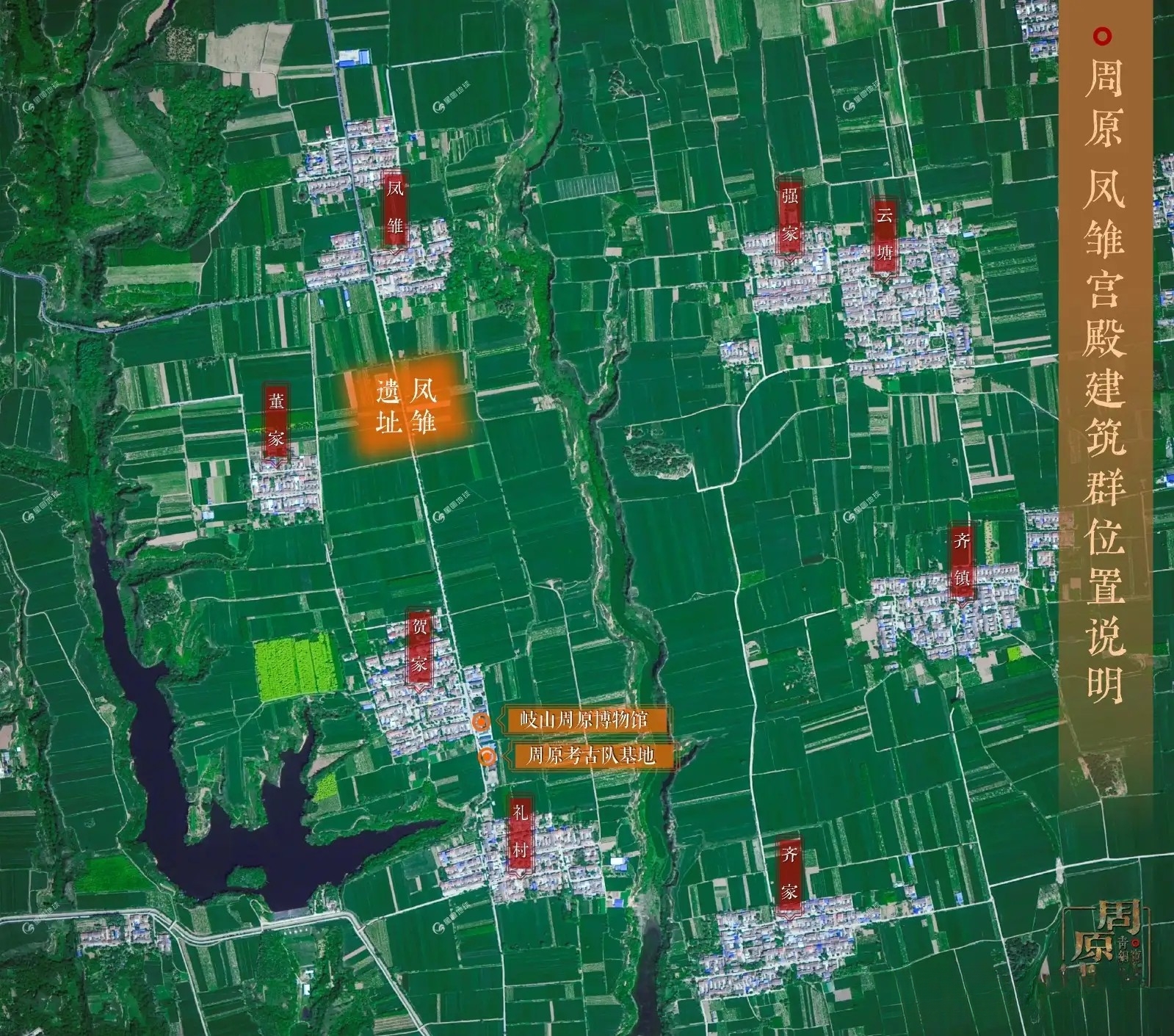

周原的具体位置

先周统治的核心区域在岐山南麓、渭河北岸,包括今陕西岐山、扶风两二县和眉县北部,这里便是《诗经・大雅・绵》中所说的周原。先周与商王朝共存了约百年,最终通过数代人的厚积薄发,行稳致远,灭商建周。周王朝建立后的很长一段时间内,周原依旧是西周的政治中心,因此对周原遗址的考古发掘,是我们了解先周及西周历史的主要依据。上期文章我为大家讲述了清朝晚期出土于周原遗址及其邻近的眉县礼村的“海内三宝”——毛公鼎、大盂鼎、大克鼎的故事。今天仍然以周原遗址的重大考古发现和出土文物的故事讲述先周与西周早期的历史。

“海内三宝”出土后,考古界很快意识到这些文物与史书记载的周原有关。1943年,中央研究院历史语言研究所考古学家石璋如先生在西北地区开展考古调查时,在陕西岐山凤雏村一带发现了许多商周时期陶片和建筑基址遗存。他结合《诗经・大雅・绵》中“周原膴膴”的描述,首次提出该区域即为古公亶父迁岐的周人早期都邑,并将凤雏村的古遗址与文献“周原”对应命名。

海内三宝中的大克鼎与大盂鼎

二、20 世纪 70 年代的考古突破

新中国成立后,陕西省文物管理委员会、北京大学考古系、西北大学考古系等机构组建周原考古队,从50年代开始按照石璋如先生留下的线索勘探周原遗址。当新中国的第一批考古工作者踏入关中平原的黄土塬时,他们或许未曾想到,脚下这片被麦浪覆盖的土地,竟埋藏着西周王朝最恢弘的都城密码。

对周原遗址大规模系统性发掘集中在70年代。1976年,岐山县凤雏村出土的四合院式建筑群,首次揭开了西周宗庙的神秘面纱。这是一处建在人工夯筑台基上的大型建筑群遗址,共有三组,分别是:凤雏建筑基址甲组、乙组;凤雏三号F3与四号F4;凤雏F6~F10。其中后两组是2014年以后发掘的,第一组是在1976年至1978年发掘。

凤雏建筑基址的位置

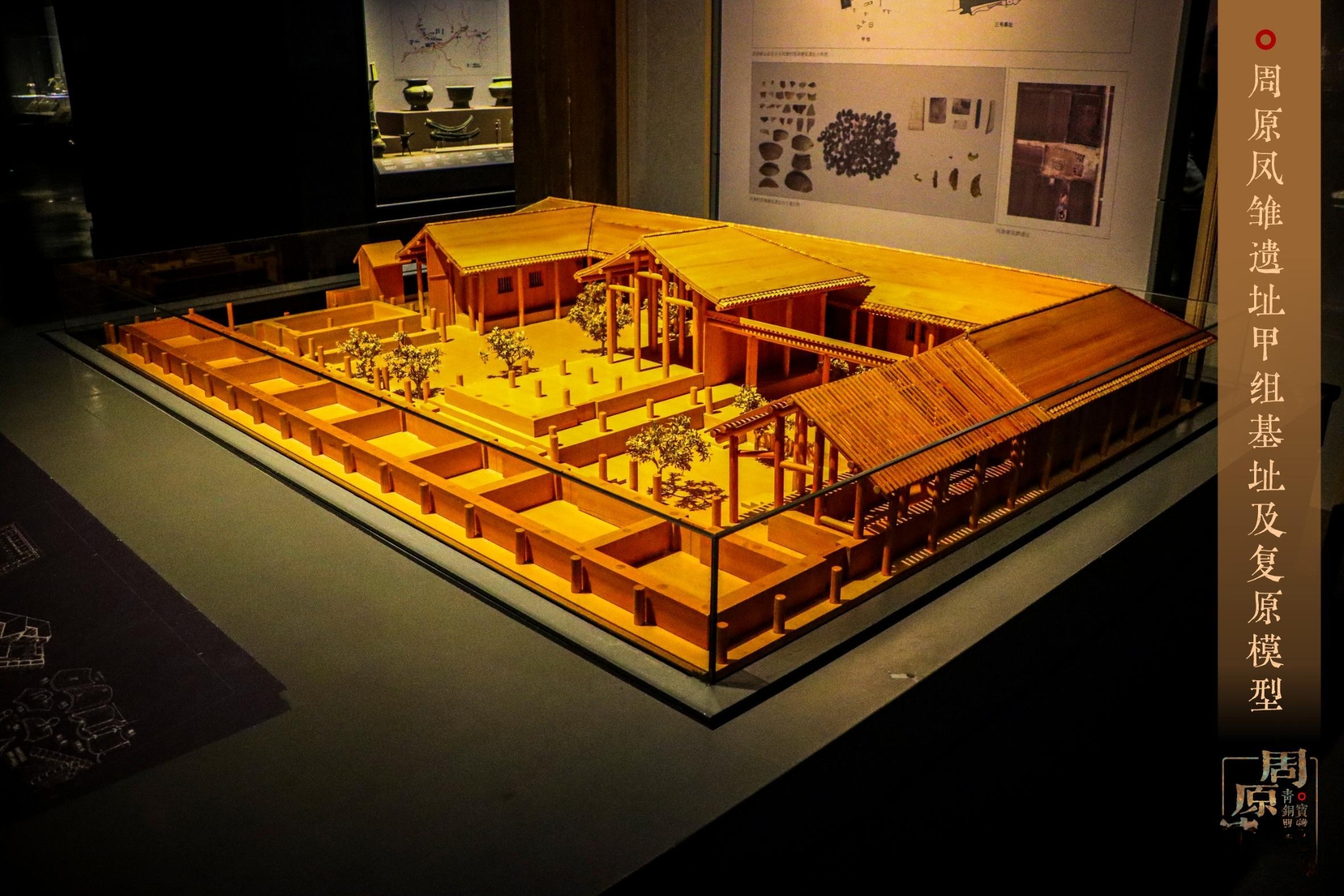

2.1 凤雏甲组基址:西周宗庙的初现

凤雏甲组基址是一座建在高1.3米台基上的长方形院落遗存。它坐北朝南,前后两进,以影壁、门道、前堂、后室为中轴线,呈左右对称排列。院落中央靠北的台基上有一面积约105平方米、面宽六间、进深三间的前堂,它的东西北三面有回廊与后方的五间后室相连,东西两面各配置八间厢房,形成典型的“前堂后室”两进“廊院式”宫殿建筑群,总面积约1469平方米。可惜地面建筑早已坍塌,唯有星罗棋布的柱洞和种类繁多的瓦件诉说着昔日的辉煌。

复原的凤雏甲组基址

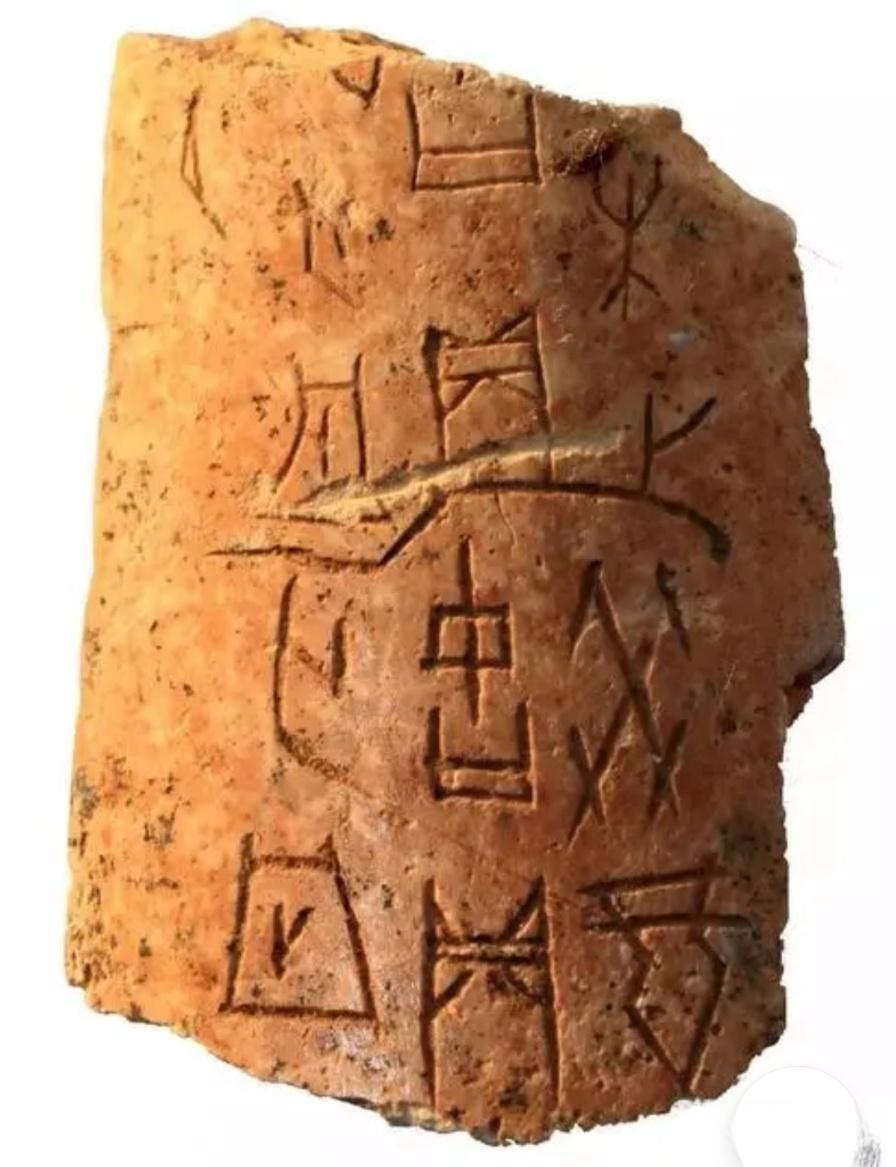

2.2 周原甲骨文:殷墟之外的文字密码

此次发掘最重要的成果是在第二间西厢房窖藏中发现了1.7万片甲骨,这让让刻着“王占曰”的卜辞重见天日,西周王室的祭祀、战争与农业等活动瞬间成为可以解读的鲜活文字。其中282片骨甲上刻有卜辞甲骨文,内容涉及周人与商朝的外交、参与的对外战争、祭祀、农业等内容。这是殷墟之外发现的最大甲骨文窖藏,对于研究商周文化历史以及早期周人社会结构形态等课题意义重大,被誉为“西周档案”。周原甲骨文字体保留了诸多殷墟甲骨文的特征,同时已出现简化趋势,部分字体接近于西周早期文字的风格。对于研究商周历史和破解殷墟甲骨文意义重大,因此它与殷墟甲骨文被合称为“甲骨文双璧”。

周原甲骨文

2.3 召陈村建筑:突破 "茅茨土阶" 的里程碑

同年,在距凤雏村东北方向两公里远的召陈村,又揭露出15座夯土建筑基址,台基上以直径达1米的巨型石础、层叠堆积的板瓦筒瓦,宣告西周建筑已突破商代“茅茨土阶”的原始建筑形态。这里出土的半圆形瓦当(饰菊花纹、回纹)和卵石散水系统,更将中国成熟瓦件的使用和完善的排水系统建立的历史提前至西周早期。

召陈建筑基址出土的瓦当

三、新世纪的考古新发现

3.1 凤雏 F3-F4 基址:祭祀中心的猜想

2014年,周原考古队对岐山凤雏建筑基址南面的凤雏三号F3和四号F4基址进行了发掘。其中F3是周原遗址中面积最大的建筑基址,它的总面积有2810平方米,同样是一座“回”字形的四合院建筑基址。这座西周早期的庞然大物,四面夯土台基环绕中央庭院,庭院内赫然矗立着一块青灰色砂岩立石,高1.89米(地下部分1.48米),周围铺砌着长4.8米的鹅卵石祭坛。立石基座截面呈“亚”字形,学者推测其为祭祀土地神的“社主”或“宗庙碑”。F3基址上出土的金箔、绿松石片和原始瓷器,暗示这里可能是周王室的宗庙,或是殷遗民祭祀商族社神的“亳社”。凭借F3基址的重大发现,周原遗址入选国家文物局主办的2015年度全国考古十大新发现。

周原凤雏F3基址社主石和石坛

3.2 F6-F10 的建筑智慧

2016-2017年,中国社会科学院文物考古研究所与陕西省文物考古研究院组建考古队,对凤雏建筑基址的F6~F10展开考古发掘,揭露了一组从先周之际延续至西周晚期的建筑群。此次发掘最重要的成果是在F6的东院发现了倒“凹”字形的夯土墙。此处地势较低,地层位于地下水补给区,地面常年湿润,属于湿陷性黄土。在此建房存在地基沉降的风险,聪明的周人将墙体设计成中空的倒“凹”字形,降低了夯土墙的密度,使地基承受的重量大为减轻,从而消除了地基沉降的风险。这种工艺比现代土力学理论早了近三千年。

随着这些建筑基址的陆续发掘,周原遗址核心区的城市布局规划逐渐清晰起来。凤雏和召陈相距只有2公里,是周原遗址的两个核心区。清理出的大多数建筑基址形制与《尔雅·释宫》“室有东西厢曰庙”的定义相符,大多数研究者认为凤雏建筑基址是西周早期王室的宗庙遗迹;召陈则是西周其他贵族的宗庙或居所宫殿。它们分别代表了周原遗址核心区两处最盛大的建筑遗存。根据碳十四测定,两地的建筑从古公亶父南迁岐山的先周时期一直沿用到西周晚期,在周王朝东迁洛邑后这些建筑才被废弃不用。

周原遗址主要建筑基址分布图

四、青铜器窖藏:微氏家族的兴衰史诗

除了核心区域的这些建筑遗迹的重大发现外,考古队还发掘了庄白村和董家村的两处青铜器窖藏,出土了史墙盘、折觥、五祀卫鼎、朕匜等多件珍贵青铜礼器。

1976年12月,扶风县庄白村村民在取土时,意外挖出了一些青铜器。经周原考古队勘查发掘,此处为西周晚期贵族家族窖藏,埋藏时间约在公元前842年“西周厉王奔彘”前后。窖藏距地表仅1.2米,部分青铜器因挤压变形,学者推测因政治动荡仓促掩埋。窖穴呈长方形,长2.8米,宽1.6米,深2.3米,里面层层叠叠堆放着103件青铜器。其中74件有铭文,完整记录了微氏家族的历史。

老照片庄白村一号窖藏发掘现场

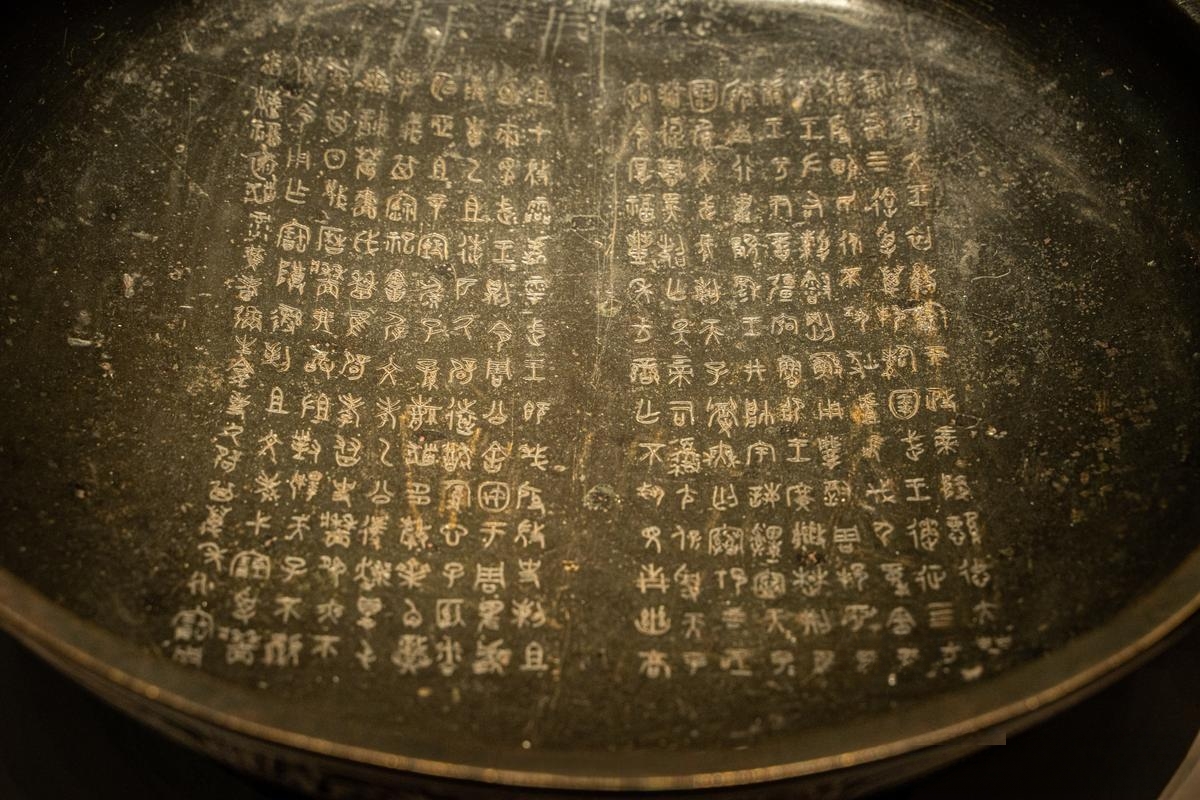

4.1 史墙盘:家族的光辉

该窖藏出土的最具分量的文物是史墙盘。这是一件样子和铜鼎相似的铜盘,通高 16.2 厘米,口径 47.3 厘米,重 12.45 千克。器形为圆形浅腹,双附耳,圈足。腹部饰变形垂冠长尾凤鸟纹,圈足饰窃曲纹,以云雷纹为地,纹饰庄重而灵动,为典型的西周青铜艺术风格。铜盘内底刻有18 行 284 字铭文。铭文分为两部分,前半部分颂扬了周文王至周恭王七世周王的功绩,后半部分记载了微氏家族五代先祖及史官 “墙” 本人的事迹。

铭文内容与《史记・周本纪》等文献高度契合,如文王受天命、武王克殷、昭王南征荆楚等史实铭文均有记载。铭文提出 “文武长烈” 的理念,强调文治武功并重,反映了西周中期政治思想的演变,为后世儒家 “修身齐家治国平天下” 的思想奠定了基础。尤为重要的是,铭文首次系统揭示了微氏家族的世系。

庄白村一号窖藏出土的史墙盘

据《史记·殷本纪》《尚书·微子》《史记·宋微子世家》等文献记载,商纣王帝辛因杀害比干等一系列残暴行为,导致大臣离心离德,庶兄微子启、叔父箕子等王室成员纷纷离他而去。“周武王伐纣克殷,微子乃持其祭器造于军门,肉袒面缚,左牵羊,右把茅,膝行而前以告”,向武王说明自己远离帝辛的苦衷。武王深受感动,“乃释微子,复其位如故”,让他继续担任高官以续殷祀。

西周建立初期,商朝残余势力依旧强大,东方有徐国、奄国、薄姑等方国处于半独立状态。周武王为了安抚这些势力,将商纣王的儿子武庚分封在朝歌,让他管理商朝遗民,并在周围设立邶、鄘、卫三国,让自己的弟弟霍叔、蔡叔、管叔监领三国,共同监视武庚。但周武王去世后,三人不服周公旦监国,联合武庚与东方的徐国等属国发起“三监之乱”。叛乱平定后,周成王将德高望重的微子启分封在河南商丘一带,继续管理殷商遗民,这便是宋国。微子启去世后,其弟中衍成为国君,是为宋微仲。

微子启雕像

历史文献中对微子启后裔的去向未做明确交代,学者们依据文献记载和史墙盘、折觥等青铜器铭文推断,这个家族可能是微子启的一支后裔。他们随微子启归顺西周后,一直生活在周原,并且很早就融入了西周贵族圈。学者们整理出的《史墙盘铭文》中关于微氏家族史的内容如下:

青幽高且,才微霝處。武王既殷,史勅且乃來見武王,武王則令周公舍,於周卑處。

乙且,匹氒辟,遠猷心子。

明亞且且辛,毓子孫,多孷,角光,義其烟祀。

文考乙公,屯無誎,辳嗇戉隹辟。

孝友,史墙夙夜不窋,其日蔑历。弗敢抯,對揚天子丕顯休令,用乍寶彜。

刺且文考,弋受爾。福褱錄,黃耇彌生,龕事氒辟,其萬年永寶用

铭文大意是:高祖(可能是微子启)归附周朝后,被武王封于周原;烈祖、乙祖,辅佐周室,深谋远虑;亚祖祖辛,勤勉祭祀,家族开始昌盛;文考乙公,精于农事与政务,德行无过;史墙,继承祖业,日夜尽职,铸此盘颂扬天子恩德,祈求家族永昌。

史墙盘铭文

《史墙盘铭文》不仅填补了微氏家族的历史空白,还在文学与书法领域具有里程碑意义。铭文以四言句式为主,文辞工整典雅,结构严谨,展现了早期骈文的雏形。书法上,其字体方整匀称,笔画圆润流畅,既继承了商代金文的灵动,又开创了西周中期金文的规范风格。布局上,字体重心微妙变化,形成端庄而不失活泼的艺术效果,为后世小篆的发展奠定了基础。

4.2 折觥:失蜡法铸造的巅峰之作

除了史墙盘,还有多件青铜器铭文补充微氏家族的辉煌历史。其中大名鼎鼎的折觥是微氏家族第四代族长“折”(亚祖祖辛)铸造的。这是一件用失蜡法铸造的精美酒器,通高28.7 厘米,腹深12.5 厘米,口宽11.8 厘米,口横7 厘米,重量9.1 千克。它的主体造型是一只蹲伏的、有两只巨大曲角的肥硕山羊。山羊的头部和背部是折觥的盖子。山羊昂首挺胸、高鼻鼓目,两齿外露。两只弯曲扁平的大角上装饰精雕细琢的云雷纹,为器物增添威武之气。从山羊头顶沿背部至尾部,铸有一条扉棱,扉棱用失蜡法铸造出镂空的龙形,两侧各装饰一条浅浮雕的卷尾顾首龙。颈部以下各装饰一副饕餮兽面纹,兽面靠近中部的位置加铸了两只立体的兽耳。

庄白村一号窖藏出土的折觥

盖子与器物结合的部位是线条流畅,略向上倾斜的曲口宽流,底下是方座鼓腹的器身。器身四角也各有一条透雕的扉棱,中间饰以饕餮纹、兽面纹、夔纹、云雷纹等纹饰。山羊卷曲的尾部被设计为鋬(pàn)手,上部被做成龙角兽首,中部为鸷鸟,下部为垂卷的象鼻,两侧还有突出的象牙。底座扉棱间也饰卷尾顾首龙,与器盖纹饰遥相呼应。这件铜觥融合了羊、龙、象、鸟、蛇、龟等多种动物造型元素,设计巧妙,铸造精细,是西周青铜器中极其难得的艺术珍品。

折觥盖内和器身内底部刻有6行40字铭文,铭文大意是:昭王十九年五月戊子日(公元前977年),王在厈(沣京一带),命令史官“折”“作册”代天子将“望地”赐予诸侯“相侯”,并赏赐“折”青铜和奴仆。“折”为纪念此事,铸造此觥祭祀父亲“乙”(乙祖),并祈愿子孙永宝。

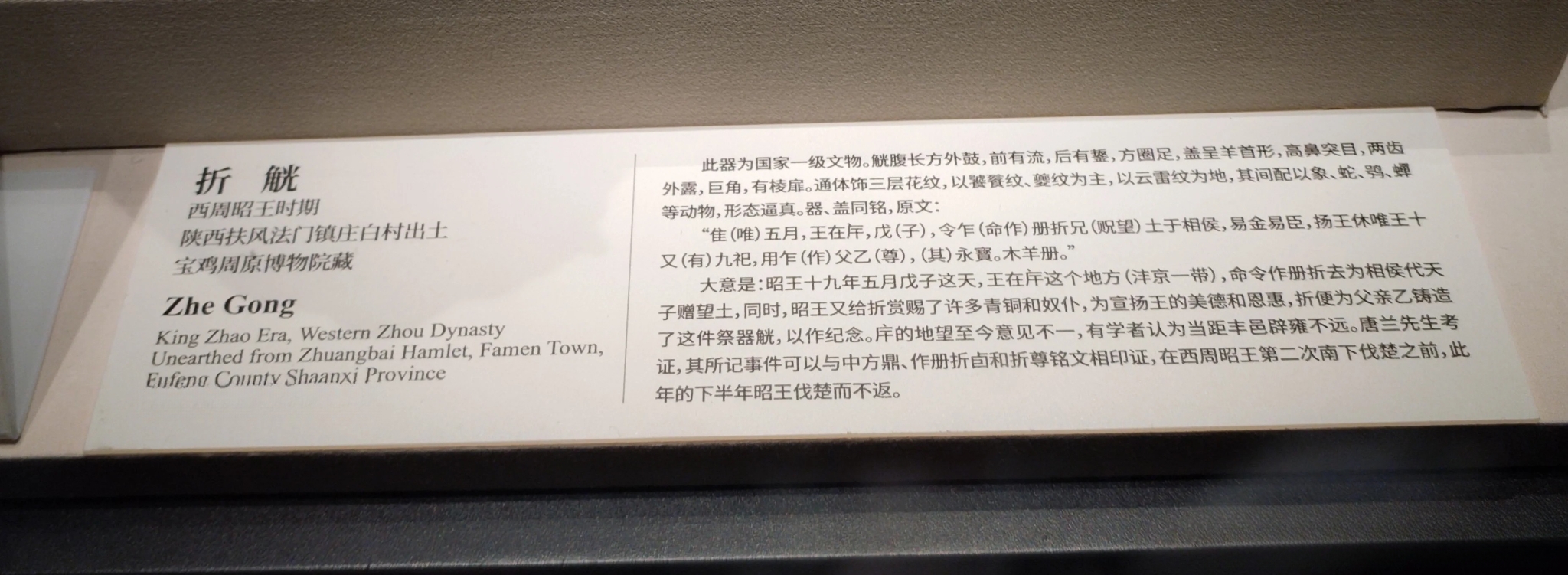

周原博物馆对折觥的介绍

据《史记·周本纪》《竹书纪年》等文献资料和其他地区出土的青铜器铭文记载,周昭王(前996-前977年在位)是西周第四位天子,他是一位雄才大略的帝王,在位期间多次御驾亲征,东征西讨,极大的开拓了中原王朝的疆域,为南方楚国等诸侯国的崛起奠定了坚实基础。昭王十六年(前980年),他集结曾国、邓国、鄂国等数国的军队征讨江汉地区的三苗和楚蛮,众多南方部族、方国归附西周。这件事在《史墙盘铭文》中记作“弘鲁昭王,广批荆楚,唯狩南行”。

到了昭王十九年,他再次集结军队,率领六师南征楚荆。这次南征虽然取得了巨大胜利,但在回师途中,周军经过汉水时,遭遇特大暴风雨袭击,因携带的大量战利品青铜(即考古铭文中的“孚金”)过重,导致桥梁垮塌,昭王不幸落水溺亡。《史记·周本纪》记作“昭王南巡狩不返,卒于江上。其卒不赴告,讳之也”。《折觥铭文》中“戊子,令乍(作)册折兄(贶)望土于相侯”的记载,就是第二次南征前昭王命令“折”册封诸侯土地,这也许算一种“战前动员”策略吧。而另一件《折方彝铭文》则记载:“折从王南征,伐楚荆,俘金。用作父乙宝尊彝”。大意是,“折”本人也追随昭王讨伐楚荆(指第一次南征),并用俘获的战利品金(铜)铸造了宝尊彝,来祭祀父亲乙祖。

记载昭王南征的折方彝

4.3 微氏家族:从殷商遗民到西周重臣

此外庄白村窖藏出土的《丰尊 / 丰卣铭文》则记载了“墙”的父亲“丰”(文考乙)在周穆王(前 976 -前922年)时期,受王命出使大矩(殷商的某个属国),大矩国赐予其青铜与贝币,“丰”用这些青铜铸造了数件礼器祭祀父亲。《庚姬尊 / 庚姬卣铭文》则记载了帝后(周天子王后)赏赐微氏女性家族成员庚姬“丝二十锊、贝币三十朋”。获此殊荣后庚姬也铸造尊与卣祭祀自己的父亲“文辟日丁”。

从这些丰富的青铜铭文和众多纹饰繁缛精美的青铜礼器可以看出,以微氏家族为代表的殷商贵族在国家灭亡后,很快融入了西周的上流社会,并担任了重要官职。他们为西周的巩固和发展做出了自己的贡献。在铸造青铜器时,他们将殷商青铜器的铸造技术和艺术融入,推动了西周青铜礼器的发展,形成了器型规范、纹饰典雅、等级森严的西周青铜礼器的核心特征。

出土于庄白村一号窖藏的庚姬尊

五、周原的衰落与考古启示

5.1 从政治中心到废墟:周原与微氏家族的宿命

庄白村青铜窖藏中最后一位微氏族长叫“兴”,他是“墙”的儿子。《兴簋铭文》记载,周厉王(前877-前842年)时期,兴因治理林泽有功受赏,铸造铜簋等礼器祭祀先祖。周厉王是西周由盛转衰的关键帝王,他能力有限,缺乏整体的战略考量,却总爱效仿昭王、穆王的功绩,对邻国频繁用兵,四面树敌,最终导致国库空虚。为了缓解财政压力,他出台了严厉的垄断山林川泽产出的政策,不许百姓动用山林中的一草一木,并且禁止百姓谈论时政。

也许“墙”的儿子“兴”在协助历王垄断山林川泽方面不遗余力,因此受到历王嘉奖。然而,周厉王的独断专行最终引发百姓的强烈不满,在公元前841年爆发了“国人暴动”,周厉王逃出镐京,前往彘(今山西霍州东北)避难。微氏家族也成为“国人”讨伐的对象,他们匆忙将世代铸造的103件青铜礼器埋入地下后逃离周原,但心中仍希望再次回到家园,可惜这成为最后的奢望。

周原微氏家族最后一位族长铸造的兴簋

历王外逃后,西周陷入十四年动荡的“共和行政”时期。前828年,周厉王在彘病逝,儿子周宣王继位。宣王在位46年,早期虽然使西周出现中兴之象,可惜晚年刚愎自用、听不进正确的意见,最终将“宣王中兴”积攒的家底败坏殆尽。这段时间西戎多次入侵关中地区,若不是秦国在西部奋力抵抗,恐怕镐京、沣京就要沦陷。前782年宣王病逝,儿子周幽王继位,这位国君更加昏聩,为博得美人褒姒一笑,不惜多次烽火戏诸侯。

前771年,周原附近的申侯联合缯国和西方的犬戎进攻幽王,最终幽王兵败身死。之后,诸侯们与申侯共同拥立前任太子姬宜臼继位,是为周平王。平王为躲避犬戎之难,于公元前770年,在秦国与晋国的协助下迁都洛邑,史称“东周”。一个时代匆匆落幕,微氏家族随周王室东迁,再也没有回到岐山下的故乡。周原的命运也如同风雨飘摇的东周王朝,逐渐被废弃。从此周原淹没在历史的风沙中,直到2800多年后才逐渐重见天日。

烽火戏诸侯

5.2 考古发现的文明密码

回首周原遗址的考古历程,从最初的偶然发现到如今众多建筑基址、青铜器窖藏的系统性发掘,每一次新发现都如同一把钥匙,为我们打开了先周及西周早期历史的神秘大门。凤雏甲组基址的宗庙格局、周原甲骨文的珍贵信息、庄白村青铜器窖藏展现的微氏家族兴衰,都承载着那个时代的辉煌与变迁。周原,从周人崛起的摇篮,到西周政治中心,再到最终的落寞与被遗忘,见证了王朝的更迭和历史的沧桑巨变。如今,周原遗址依旧静静伫立,等待着更多的考古发现,继续向世人诉说着那段波澜壮阔又耐人寻味的过往。

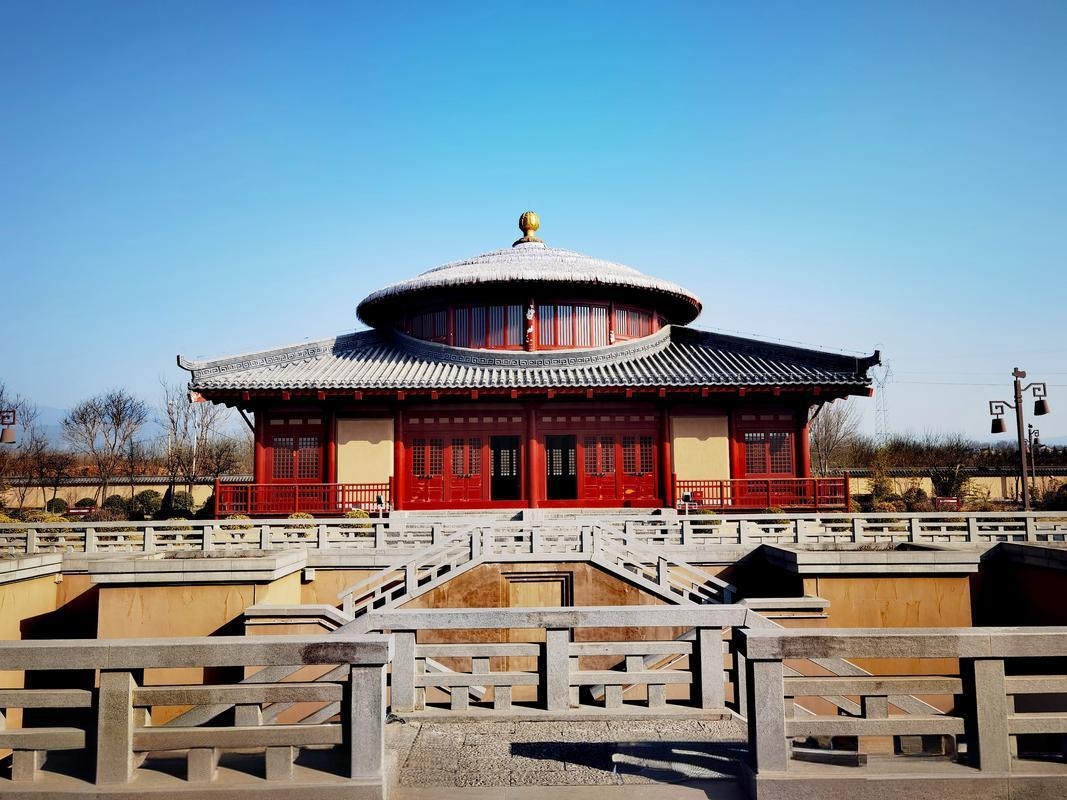

周原博物馆

(下期文章为大家讲述周原遗址三重城墙——宫城、小城、大城和甲骨文中“秦人”刻辞以及贺家墓葬区等重大的考古发现,敬请期待。若您喜爱我的文章,请慷慨点赞、转发并留下宝贵评论,您的支持是我不断前行的最大动力。)