热点推荐

热门图文

来源 l 《艺术探索》2024年第03期

作者 l 陶小军

近代中国经历了一系列的挫折与动荡,同时也孕育着多元化的发展与变革。清中后期,上海依托自身优越的地理区位优势、人文底蕴积淀,承接着苏、杭地区等传统城市的发展余续,经济、文化趋于繁荣,渐开江南地区文人雅集风气。上海自开埠通商后,逐步发展成为全国的经济、文化中心,吸引着江南各地乃至全国的文人书画家纷纷赴沪鬻艺,书画结社活动日趋盛行。江南艺坛亦随之产生了诸多新变化,书画社团的功能性转变即是其中最为典型的例子。

一、江南地区书画结社之渊源

中国绘画史上不乏千古流传的雅集活动,其中以北宋王诜、苏轼、黄庭坚、李公麟、米芾等文人参与的西园雅集最富盛名,一直被视为文坛盛事。尽管西园雅集在后世成为重要的绘画母题,但集会时的活动并没有限定与绘画相关,因此即便有苏东坡、米芾等书画皆能的名手参与,它仍是传统意义上的文人雅集,不能称为书画社团。

明代中后时期,政治环境相对宽松,商品经济发展,江南地区文人群体集聚。文人以文会友的活动兴盛,诗文唱和、谈经论道、清议时政等的活动潮流日渐崛起。活动的组织化、规模化、社团化初显端倪,但受传统政治体制的影响尚未能自觉形成近代意义的团体组织,更多呈现文化意义上的社群聚集。

文有文社,诗有诗社,普遍了江浙、福建、广东、江西、山东、河北各省,风行了百数十年,大江南北,结社的风气,犹如春潮怒上,应运勃兴。那时候不但读书人们要立社,就是仕女们也要结起诗酒文社,提倡风雅,从事吟咏,而那些考六等的秀才也要黄缘加入社盟了。

董文敏公小像

晚明 董其昌、杨文聪、程嘉燧、张学曾、卞文瑜、邵弥、李流芳、王时敏、王鉴九人聚于苏淞,艺术旨趣相投,至清初吴伟业作《画中九友歌》,称九人为“画中九友”。九人以画艺相交,与成员身份参差的西园雅集相比更有针对性,但书画社团的结成除了有固定的社员和相近的艺术主张外,其成员还要有明确参与集体活动的经历。吴伟业虽然介绍了九友画艺的高妙,却没有说出九人结社的事实,只道“九友”之号。九人时常往来讨论书画事,但缺乏有组织的行为活动,因此这一群体仍不是标准意义上的绘画社团。

明末清初之际,潘澄等人在苏淞地区的昆山附近所结诗画社虽无具体名称,但其规制细节丰富,不仅有在社会员名录,且记载了画社一次集体创作肖像的活动,实为真正意义上早期成熟书画结社活动。

潘澄字弱水,昆山人。山水师大痴、石田,酒酣放笔,高岩古干盘郁淋漓,见者挢舌。性狂尚气节,崇祯末结诗画社,十三人各肖其像,

乾隆、嘉庆年间,上海依托自身优越的地理区位优势,承接苏、杭地区传统城市的发展余续,文化活动趋于繁荣。平山远房延纳擅长诗书画者雅聚于小蓬莱,首开清中后期上海地区文人雅集风气之先。

上海文物殷盛,邑中敦朴之士,信道好古,娴习翰墨,又代有闻人。雅尚既同,类聚斯广,此风兴起来,盖在百年以前。闻昔乾嘉时,沧州李味庄观察廷敬备兵海上,提倡风雅,有诗书画一长者,无不延纳平山远房,坛坫之盛,海内所推。道光己亥,虞山蒋霞竹隐君宝龄来沪消暑,集诸名士于小蓬莱,宾客列坐操翰无虚日,此殆为书画会之篙矢。其后吾乡吴冠云孝廉复举萍花社画会于沪城,江浙名流,一时并集。

1803年,上海藏书家、书法家李筠嘉购得旧城西南的邢氏桃圃修葺辟为吾园,李廷敬与李筠嘉时常延请沪上文人雅士宴集于吾园。

李筠嘉,字修林,号筍香。例贡生,官光禄寺点簿。工书媚学。家有慈云楼,藏书数万卷。有别业在城西南隅,号吾园。……沪道李味庄观察招致名流,宴集其中,觞咏之盛,为海上冠。朋友投赠篇什。刻为一编曰《香雪集》。

吾园书画会雅集者达133人之多,创作画幅、诗篇、词章251件。之后,道光十九年(1839年),蒋宝龄赴沪避暑寓居于城隍庙南的小蓬莱,亦宴请文人书画家集会于小蓬莱。

中国古代传统的文人雅集以及文人书画结社,其本质上是文人群体的社会化交游活动,体现了文人追求生活雅趣的文化情结。随着近代社会政治变革、商业发展、社会结构变化,书画结社的目的、功能、形态等皆在不同程度上转型。在近代书画市场发展及社团运动浪潮的促动下,文人结社逐步突破传统范畴而蜕变成为具有近代意义的社团组织。

二、近代江南书画结社的发展与变化

鸦片战争爆发后,上海成为首批通商口岸,伴随着外国资本汹涌而入的重商主义促成了自明代中叶以来书画市场的第二次腾飞,而书画结社的商业目的亦变得越来越突出。

1852年,流寓苏州的海上画派早期名手任熊为了追求更高的鬻艺效率,主持创立了华阳道院书画集会,其事纪录于周闲《任处士传》中:

任熊字渭长、越之萧山人……周闲喜客,多诵任熊名,故名益盛。岁庚戌,周闲为楚游,偕往吴中,交陈埙、黄鞠、杨华,复于陈埙送别至京口,徧游金焦北固三山,还留吴,交佘镛、孙聃,再偕陈埙游明州。……华阳道院,与佘镛、黄鞠、杨韫华、韦光黻、孙聃、齐学裘结书画社。六月,周闲后至,游灵岩虎阜,凡名山川莫不有两人踪迹。吴之人辇金币丐笔墨者踵相接也,岁尽始归。

从周闲的记述可以清晰地发现,任熊画名的大躁正是源于周闲对其不遗余力的宣传以及任熊与士人广泛的交往,他在扬名吴地后进一步通过结社与吴中文坛建立了长久的联系,取得了立竿见影的经济效益。值得注意的是,画社建立之时任熊并未定居苏州,事实上他也不可能随时在此举办悠闲唱和的传统结社活动,而他通过书画社团销售书画的目的显而易见。

与此同时,上海地区也涌现出以萍花书画会和飞丹阁书画会为代表的新型书画社团,而飞丹阁书画会会址所在的得月楼是上海著名的文房字画销售点,其商业性质可谓更为明显。咸、同之际,书画家们的结社目的已发生根本变化。

新兴国际都会上海吸引江南各地乃至全国的文人书画家纷纷赴沪鬻艺。“大江南北,书画士无量数,其居乡而高隐者不可知,其橐笔而游、闻风而趋者,必于上海。”上海地区书画交易的发达对江南职业画家的鬻艺生涯产生了一定的影响,由晚清而至民国,海派名家之中多有由苏迁沪者,苏沪两地的艺术家保持着密切的联系。

近代中国洋务派、维新派、革命派掀起了一场场启蒙思想运动,近代意义上的国家、民族、国民、社会、团体意识日渐觉醒。梁启超等维新人士首倡振兴中国应以学会为根基,通过群体表达、维护、宣传、追求共同的意愿,进而启蒙大众,参与国家政治、地方事务,以达到富国强民的理想。

今欲振中国,在广人才;欲广人才,在兴学会。

新式知识分子秉承“合群以进化”的思想,通过组织结社的形式,寻求志趣相投之士共同谋求变革,以启蒙国民、复兴国家。近代社团运动日渐兴起,各类新式社团不断涌现。“近代书画社团运行机制的公开、公平、民主和商业性特征,以及其功能从最初的结社遣兴,到结社鬻艺、结社助赈的微妙转变,都说明近代书画家日益被嵌入近代社会组织结构的大网,被赋予了越来越强烈的社会化的角色定位”。中国传统文人日渐自觉,追求民主、自由,参与到国家政治、地方社会事务中,中国传统社会主流的文人雅集形式的组织活动亦逐步蜕变为近代意上的社团组织。

1897年成立的怡园画集因集会地为苏州怡园而得名,发起者为怡园主人顾麟士。社团以“研讨六法,切磋艺事”为宗旨,规定每月聚会三次,会后复行聚餐。吴大澂为会长,顾麟士执其事,海上名宿如胡公寿、任伯年、任薰、蒲华、黄山寿、王一亭等人亦曾来社交流,怡园画集成为晚清时期最为重要的书画社团。

对于资深画家来说,参与社团活动无疑能将他们在艺坛的地位直观展现给世人,而对于鬻艺新人来说,社团的存在不仅为他们进入市场提供了宣传的路径,还有助于他们进一步锤炼技法。因此在这一时期,苏州已成为孕育海派画家的重要策源地,而最能体现怡园画集育新作用的,便是吴昌硕绘画艺术在后世成功的事实。

吴昌硕的书画艺术起步于金石篆印,其画艺的成功则在50岁之后。今人谈论其暮年学画,往往提到任伯年对他的帮助,任氏指点吴画的记载亦确实层出不穷,此不赘述,但值得注意的是,吴昌硕加入怡园画集并结交顾麟士,对其绘画艺术产生的影响恐怕不亚于其与任伯年的交往。2006年,苏州发现一批吴昌硕遗留信札,引起学界的高度关注,其中有吴昌硕向顾麟士请教绘画艺术的内容,《笺候札》称:

鹤逸六兄惠鉴,久未笺候,想侍祉多福。昨于和卿处见画松,钦佩无极。弟画无师承,且有粗旷之气,欺东人而已,良用深愧,望时时有以教之……弟衰象毕露,势不能进弃笔墨事,苦境也。

吴昌硕向顾麟士请教绘画应是毫无疑问的事实了,而从吴氏称小自己20岁的顾氏为“六兄”的口吻看,其姿态已是低到了极点,而具体的请教方式更是五花八门。

在现代印刷技术尚未普及的时代,古代名家作品是画家学习的主要对象。过云楼书画收藏在江南以丰富而著名,向顾麟士借阅名家作品是吴昌硕习画的主要途径。如《新罗札》称:“新罗、忘庵二册,乞假一观,或检二三种临之即缴也”;《春水札》称:“往奉缴册页二本(僧弥、南田)、纨扇一柄、春水词、石鼎扇,共五件,乞检入”;《倪册札》称:“倪册、冬心册(小册在内)、广东花册,一并奉缴,助我画兴不穷,深感深感……存伯四幅尚在弟处,数日后再缴”;《桂岩札》称:“请鹤翁检入,弟俊叩谢,承示桂岩画,气魄横出,不可捉摸,真神龙也。读再,少觉胸内勃勃有云起,徒仰慕而已。遵命午前奉缴”;《范湖札》称:“范湖画四幅奉缴,乞鉴收。临之再四,不能形似,可笑可笑。然笔下稍得门径,皆兄之赐也”。

从吴昌硕所借作品看,既有与其画风接近的金农、王武、周闲等人作品,也有与其画风相差甚远的恽寿平、吴秋农之作,而《倪册札》中提到的广东画册,应是指广州地区民间画家吸收西洋画技法绘制的植物标本画,可见吴昌硕曾普遍尝试临摹各种风格的作品,而最终选定适合自己的金石入画之路,便是得益于这种尝试。吴氏还经常直接就己作听取顾氏建议,如《枇杷札》称:“弟画得手卷,其粗已甚,本拟持以就正,今藉来使呈之,望赐一看,期指摘为荷。复我数行,俾有进益,尤感”;《大松札》称:“大松粗粗告竟,红日又增色,特奉法鉴。如何,求明示”;《惠纸札》称:“惠纸照收,敬谢敬谢,检旧簏得拙画山水二纸,藉呈削正,不知有可取之处否,祈鹤翁示悉”。顾麟士对于吴昌硕绘画成就的影响可见一斑,怡园画集对于海上画派发展壮大所起的作用也显而易见。

近代书画结社热潮兴起,社会群体商业化意识提升,书画社团的商业气息日渐浓厚。传统的笺扇店开始广泛开展书画中介业务,并充当新的销售场所,笺扇店逐步转变成为书画家群体开展社交、集会的新型空间。

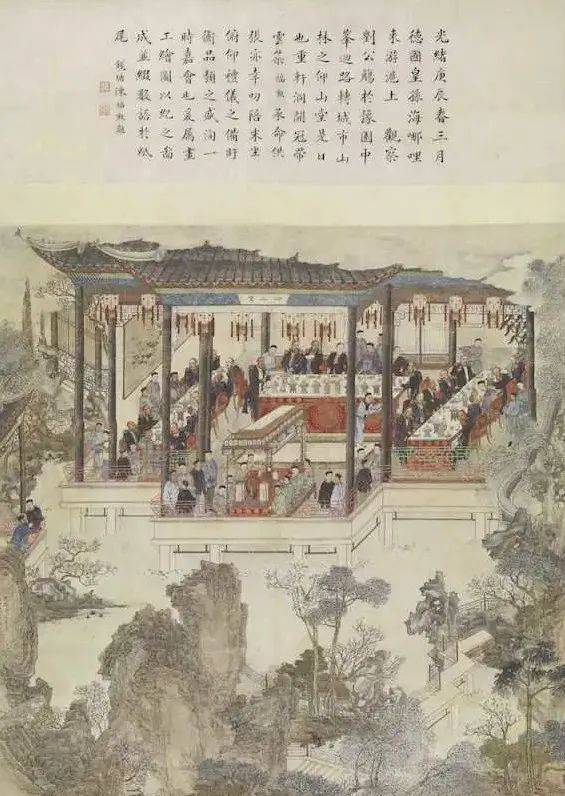

吴友如《豫园宴乐图》

1875年,在豫园九曲桥荷花池畔的得月楼成立书画家集会的机构飞丹阁书画会,王礼、吴庆云、任伯年、蒲作英、吴昌硕、吴友如等经常参加活动。飞丹阁书画会会址所在的得月楼是上海著名的文房字画销售点,飞丹阁兼具书画中介、商业经营、客栈等功能,亦是初入上海的名气、声望低微的书画家暂居、游憩鬻艺的过渡性场所。飞丹阁书画会基于地缘、业缘建构的书画社交空间兼具艺术交流、中介销售、经济互助性质,已初步显现书画社团的商业化趋势。

飞丹阁这一书画社团组织很有特色,既类乎书画店兼营客栈,又类乎书画家俱乐部,因为它设有书画买卖部、书画家集会室(内有笔、墨、纸、砚和书画桌等设备)和专供书画家借宿的住宿部。

天涯五友图。左起:李叔同、张小楼、袁希濂、蔡小香、许幻园

1899年,李叔同与袁希濂、蔡小香、张小楼、许幻园义结金兰,号“天涯五友”。李叔同在五人的留念合影上题写“天涯五友图”。1900年3月,天涯五友以提倡风雅、振兴文艺为宗旨,发起组织海上书画公会,发行《书画公会报》。上海书画名家任伯年、朱梦庐、高邕之等人皆为该会会员。

他们在福州路杨柳棋台旧址组织海上书画公会,品茶读书,每周编印书画报一纸。不久,张小楼应扬州东文学堂之聘,弘一入南洋公学,希濂入广方言馆,小香忙于医院,幻园捐官作吏,书画会便即停止。

海上书画公会虽然存在时间较短,但其首开同业公会性书画组织的滥觞,也预示着自20世纪伊始书画家群体的自觉,传统的文人书画雅集正式向书画家群体觉醒、独立联合的近代书画社团转型。

1909年,钱慧安、姚伯鸿、黄克明、汪锟等人顺应结社热潮,并延继近时义士济世善行,名士提倡风雅、保存国粹的社会风气,广集志趣相投者于上海豫园得月楼,组织创办豫园书画善会。

沪渎繁会,甲于海内。其间善人之疏财仗义,济困扶危,名士之提倡风雅,保存国粹者,联袂以来,接踵而起。……爰集同志,创设书画善会,赁豫园得月楼上为会所,书画之余,借可纵谈古今,陶淑后生。

豫园书画善会以“善”为名,助力于社会慈善、公益事业,集社交、创作、营销、义赈等为一体,实则发展成为兼具慈善性、商业化、社会化等多重联动体系的书画社团。随着近代上海结社热潮的兴起以及社会群体意识的提升、上海书画家群体的集聚,上海的书画结社活动日渐兴起,先后有十几个书画社团的存在,“书画社团起到了承接书画家与市场之间的桥梁作用,书画家加入书画社团,通过组织活动,各成员间相互交流互动,不仅有利于提升书画技艺,还有利于提高知名度,获取更多的市场信息,以便更好地销售作品”。

综观上海画派的前后活动情况,其突出的表现之一便是金石书画家结社活动频繁,先后曾出现了平远山房书画集会、吾园书画集会、小蓬莱书画集会、萍花社、飞丹阁、海上题襟馆金石书画会、上海西泠印社、文明书画雅集、豫园书画善会、宛米山房书画会、上海书画研究会、请漪馆书画会等不下几十个金石书画社团。

在中国近代化大势下,中国传统文人雅集逐步向近代书画社团转型,书画家群体亦由书画自娱、遣兴逐步转至结社互助、创作研究、书画鬻艺,虽然尚未完全脱离文人雅趣结交的性质,但书画集会的私人化、自娱化日渐弱化,书画市场化、集会组织化、社交开放化的特性愈发突出,书画集会商业化、大众化日渐成为共识。

三、美术教育的兴起与书画社团组织模式的转变

除美术社团大批涌现之外,近代艺坛的另一重要变化是美术教育开始向面向社会公众的方向发展。古代画家虽大都注重理念和技法的传承,但往往在传艺时重视对传承人血缘、阶层及知识、道德水平方面的综合考察,再加上合适的机缘方能促成师徒关系。从艺术素养的普及角度看,这样的传艺方式无疑是效率极低的,而在近代,专业美术院校的兴起则全面突破了这一模式的束缚。

近代专业美术院校的兴起与美术社团的发展亦有一定的联系,事实上,在这些学校兴办之前,新兴的美术社团在追求经济效益的同时已然开始承担美术教育的责任。只不过这种教育仍维持着文人交往特有的平等底线,故吴昌硕虽呼顾麟士为“六兄”或“鹤翁”,终不能称之为“顾师”。辛亥鼎革之后,动荡的局势使得带有商业目的的书画交流活动频率趋缓,但美术社团宣传教育的功能却在这种情况下得到了凸显。

民国前期美术教育开始受到教育界的高度重视。文化与教育界的领袖人物蔡元培极力提倡和推行美育思想,把美育定为民国基本教育方针,“注重道德教育,以实利教育,军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德”。

新式美术教育方针不仅为近现代中国美术教育的蓬勃奠定了政治基础,促动了美育思想的盛行以及社会大众思想的进一步解放,亦推动了社会艺术运动的蓬勃发展,各类私立、公立美术院校及新式美术社团不断涌现。

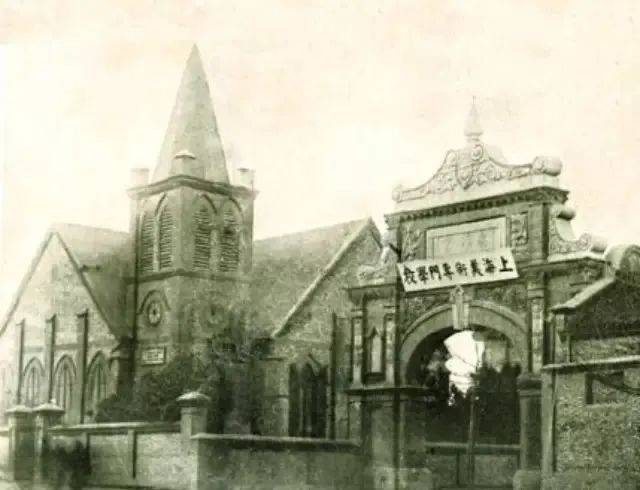

1912年11月23日,在民国初创之际,上海图画美术院在上海乍浦路成立,后改名为上海美术专科学校,采用西方美术教学体系和方法授课,标志着中国现代美术教育进入新阶段。然而尽管专制王朝已经覆灭,但专制文化仍未消除,由于学校开设了人体写生课,并采用裸体模特授课,以刘海粟、陈抱一为代表的美术教育工作者在当时中国最开放的窗口城市饱受攻击,刘氏甚至被保守文人列为“海上三大文妖”之一。而放眼是时政坛,一次次复辟登基、践踏民主的闹剧使得知识界意识到必须在文化领域进行深入的启蒙。

1917年,陈独秀于《新青年》发表《文学革命论》,将文化启蒙运动推向高潮,而不久之后,是风便由文学界刮入了艺术界。康有为在其《万木草堂藏画目》中称:

今工商百器皆藉于画,画不改进,工商无可言……中国画学至国朝而衰蔽极矣。岂止衰蔽,至今郡邑无闻画人者。……它日当有合中西而成大家者。

康有为的画学主张大体与其政见相同,即所谓“合中西而为画学新纪元”者,而陈独秀于1918年发表的《美术革命》一文,则更是喊出了“若想把中国画改良,首先要革王画的命。因为要改良中国画,断不能不采用洋画的写实精神”的口号,将这场风波全面推向高潮。1918年成立的江苏省教育会美术研究会,标志着美术教育事业的发展迈入新阶段。

尽管江苏省教育会美术研究会仍属于对外招收会员的美术社团,而非建立在制度基础上的机构或组织,但其活动形式与宗旨已与晚清时期的书画社团大不相同。而从其立会章程看,其会员构成除部分美术学者外,主要为从事图画手工课教育的教员。这一情况使得美术教育的发展成为该社最为关注的问题。

1920年4月,王琹舫、阎咏佰于徐州组织成立了欧亚艺术研究会。尽管该会以“提倡艺术,发扬国光”为宗旨,会员亦大多是以王继述、萧龙士、陈兰圃、李兰阶为代表的以传统绘画见长的艺术家,但亦有王子云这样在上海接受过新式艺术教育的学院派毕业生,而其会名更是清楚地强调了该会折中主义的艺术主张。至1924年12月,该会已拥有会员100余人,成为颇具影响的美术团体,特别是在王琹舫、阎咏佰的山水作品于“巴拿马国际博览会”展出,并获金、银奖后,该会的影响力甚至辐射了海外艺坛。

1925年,经主要会员商议,在欧亚艺术研究会基础上成立了徐州艺术专科学校,由王继述任校长,王寿仁任教务主任,原有会员则多发挥各自专长,转而于校内任教。该校的兴建开创了民间美术社团向专业艺术院校转变的先河,对现代美术教育的发展和艺术人才的培养意义重大。在此之后,类似的组织模式转变开始持续涌现。

欧亚艺术研究会于苏北兴旺发展时,胡汀鹭、贺天健亦于苏南无锡发起成立了锡山书画会。该会以无锡惠山茶馆为主要活动地点,以“研究书画,促进技艺”为宗旨,主要会员除胡汀鹭、贺天健以外还有王师子、诸健秋、王云轩、陈旧村、钱松喦等书画家与程颂嘉、吴稚晖、杨荫浏等乡贤。苏南其他地区,甚至沪滨、浙地的艺术家亦常赴会,张大千、吴湖帆、谢玉岑、商笙伯、谢公展、来楚生等艺坛名宿都曾参与雅集,可见其影响之广。

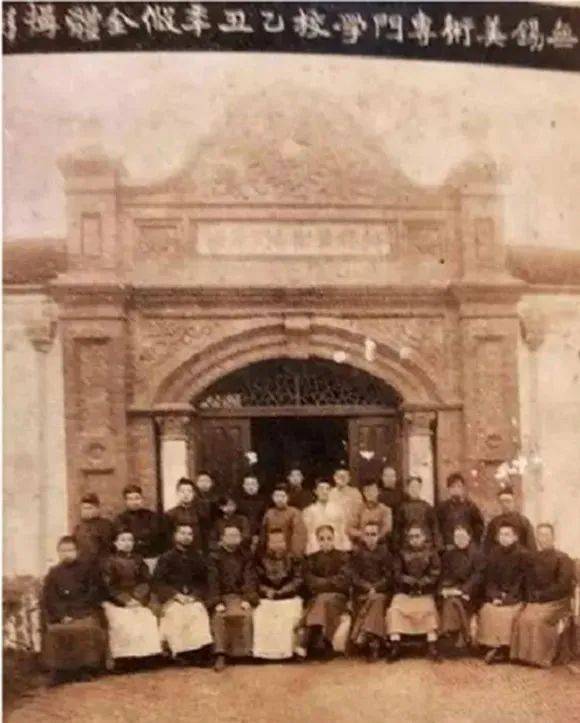

1930年无锡美专教职工合影

1925年夏,锡山书画会部分骨干会员在社团基础上创办了私立无锡美术专科学校,由在政治、文化、教育界声望极高的吴稚晖任校长,胡汀鹭任教务主任,贺天健、王云轩、钱松喦、陈旧村、杨荫浏等原书画会会员均于该校执教。相较于欧亚艺术研究会,锡山书画会的主张似乎更为偏向传统,但仍不乏像陈旧村、诸健秋这样接触过西方绘画的画家,因此其在艺术价值观上的包容性应是可以判断的。画会在转变为艺校后,像杨荫浏这样深受西方教育影响的现代音乐家亦于该校授课的事实,也证明无锡美术专科学校不仅具有教育理念上的包容意识,还具有在教育视野上认同“艺理兼通”原则的创新意识,这亦是中国现代美术教育发展的重要证据。

在欧亚艺术研究会与锡山书画会成立之前,作为江苏省艺术底蕴最为深厚的地区,苏州曾于1919年元旦举行被称为“画赛会”的活动。该活动由颜文樑、杨左匋、葛赉恩、潘振霄、金松岑等人发起组织,针对“国人对艺术犹未注意之期,社会审美观念极低”的现实问题,征集苏州与全国各地中西画家的作品,于苏州万寿宫公开展览。因当时尚无“展览会”一词,故时称“画赛会”,而从其“提倡画术,互相策励,仅资浏览,不加评判”的宗旨看,该活动折中主义的审美倾向也是相当明显的。展览举办之后获得社会广泛好评,于是与会画家活动结束后倡议组织苏州美术会,加强苏州地区中西画家的联系。

经过三年的筹备,苏州美术会终于在1922年1月于怡园成立,由颜文樑任会长,胡粹中任主任干事,顾鹤逸、吴子深、吴昌硕、陶冷月等艺坛名宿均加入该会,会员迅速由70余人扩大至300余人。与一般美术社团不同的是,该会已具备类似艺术院校的学科部门组织,内设绘画、雕塑、刺绣、音乐、诗歌、演讲六个分支部门。这种综合立体的艺术观,与以颜文樑、杨左匋、葛赉恩、潘振霄为代表,接受过现代教育而热衷于美育者在苏州画赛会活动时为日后组织定下的博览众长的基调大有关联,特别是自幼随父颜纯生学习海派花鸟,后入商务印书馆图画室学习西画的颜文樑,为苏州美术会的发展注入了重要的创新精神。尽管此时距颜氏留法深造,名扬巴黎画坛,成为中国油画艺术先驱尚有时日,但彼之成就已足以证明折中主义与新式美术教育成功的可能。

1922年7月,颜文樑与胡粹中、朱士杰、顾仲华、陈少川创办苏州美术暑假学校,校址在苏州律师工会会所,以两月为期,招收了100余位学生。在获得良好口碑后该校遂转变为学制二年的私立专业美术院校,即苏州美术学校,由颜文樑任校长,教授中、西两科绘画。至1923年,学校人数激增,成为长三角地区与上海美术专科学校齐名的重要艺术院校。尽管不能称苏州美术学校是由苏州美术会直接转变过来的,但其主要组织人员均为原苏州美术会重要干部,二者的亲缘关系非常密切。通过兴办社团的方式将从业艺术家召集一处,团结其中志同道合者兴办美术教育,这正是美术社团转变为艺术院校的模式。专业的艺术院校开办之后亦对美术社团的发展形成反哺,从而形成良性循环,推动江苏省艺术事业深入发展。

1931年,王企华、于中和、吴砚士等人发起组织茉莉书画会,由毕业于苏州美术学校的王企华担任会长。该会主要成员为苏州美术学校国画系学生,课余时间学生开展创作交流活动。同年,无锡美术专科学校毕业生杨建候组织成立了白浪画会,社员大部分亦为无锡美术专科学校学生和本地书画爱好者,画会除日常创作交流活动外还举办社员新作展。在此之前,中央大学艺术系已于1927年创立,以徐悲鸿、李毅士为代表的艺坛新鲜血液的持续涌入,为中国现代绘画艺术的发展提供了新的动力,也推动江苏省美术教育全面进入崭新的时代。

结语

近代书画家群体广泛开展的书画社交、艺术创作、结社鬻艺,不仅推动了近代书画艺术的发展及书画市场的繁荣。书画家群体社会化角色觉醒,踊跃参与各类国事民生的公益性、社会化活动。明代中后期,江南地区文人群体集聚承宋元遗风,以文会友的活动兴盛,其结社更多地呈现出文化意义上的社群聚集。晚清之际,出现了以萍花书画会和飞丹阁书画会为代表的新型书画社团,商业气息日渐突显。书画结社目的亦由单纯的结交切磋向追求利益、提升鬻艺效率转变,其主导者、组织者主要为上海书画名家,赞助性力量主要为富贾、寓公、政客等社会精英阶层。参与群体的多重社会身份使得新式书画社团更多显现出社会化意义,这也决定了新式书画社团不同于以往传统的文人自由化、私人性的雅集活动。随着美育思想的普及、新式美术教育的建立,江南地区的书画社团开始改变组织模式,进一步推动了美术思想的推广和实践,促进了现代绘画艺术的发展及现代美术教育院校的建设。

壮士, 请留言!

图文来源:网络...