一、家世渊源与少年成长

1. 将门虎子:霍峻的功业与传承

霍弋,字绍先,南郡枝江(今湖北枝江)人,其父霍峻是刘备集团重要将领。霍峻早年率部曲数百人投奔刘备,建安十六年(211年),刘备入蜀时,霍峻奉命镇守战略要地葭萌城(今四川广元)。

面对刘璋部将扶禁、向存万余人的围攻,霍峻以寡敌众,坚守一年,并伺机出奇兵斩杀向存,创下“孤城退万敌”的经典战例(《三国志·霍峻传》:“在官三年,年四十卒,还葬成都。先主甚悼惜”)。

刘备称汉中王后,追念霍峻之功,命其子霍弋承袭爵位,并养育于宫中,与太子刘禅一同成长。

霍峻

2. 宫中伴读:与刘禅的深厚情谊

建兴元年(223年),刘禅继位,霍弋以太子舍人身份随侍左右,后升任谒者(掌传达诏令)。诸葛亮主政期间(223-234年),霍弋常伴刘禅处理文书,参与机要。

裴松之注引《襄阳记》记载,诸葛亮曾评价霍弋:“奉职周密,有父遗风。”这一时期,霍弋不仅深得刘禅信任,更在诸葛亮治政风格影响下,培养了严谨务实的作风,为其日后治理边疆奠定基础。

刘禅

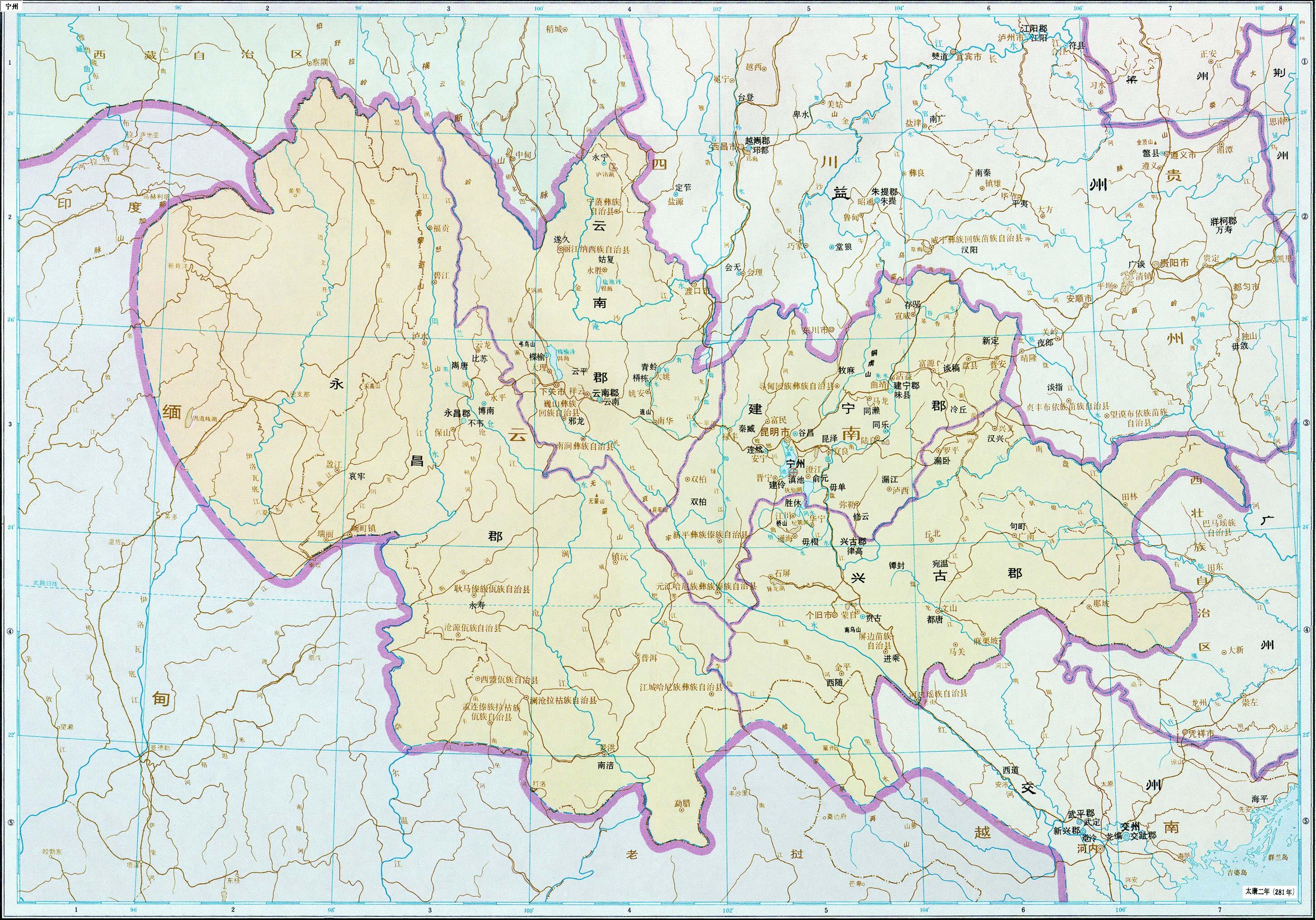

二、出镇南中:从永昌太守到庲降都督

1. 初任永昌:平定边郡的军事智慧

延熙元年(238年),霍弋出任永昌太守。永昌郡(今云南保山)地处西南极边,境内闽濮、鸠僚等部落屡叛,前任太守多靠武力镇压却收效甚微。

霍弋到任后,采取“剿抚并重”之策:

军事上威慑,亲率精兵击溃闽濮部主力,阵斩首领狼岑,震慑诸夷;文化上怀柔,设立官学教授汉礼,选拔夷人子弟入学,赐予布帛奖励;经济上管制,垄断盐铁贸易,削弱豪酋财力,同时降低边民税赋。

三年间,永昌“吏民安集,夷汉归心”(《华阳国志·南中志》)。

霍弋

2. 晋升都督:统摄南中七郡

延熙十年(247年),南中豪帅刘胄联合牂牁郡夷人反叛,庲降都督张翼征讨失利。

诸葛亮遗制规定“南中须得重将镇守”,蒋琬遂表奏霍弋继任庲降都督,领安南将军,持节都督南中七郡(越嶲、朱提、建宁、云南、兴古、永昌、牂牁)。

霍弋调整张翼的战略:

一是分兵合击,命建宁太守李恢之子李遗正面牵制刘胄,自率轻骑绕道截断叛军粮道;二是分化瓦解:颁布“只诛首恶,不问余党”令,使叛军联盟迅速崩溃;三是筑城固防:在味县(今云南曲靖)修筑都督府,沿交通要道建立烽燧预警体系。

至延熙十三年(250年),南中全境平定。霍弋因功封列侯,其治下“纲纪肃然,异俗渐化”(《三国志·后主传》裴注引《汉晋春秋》)。

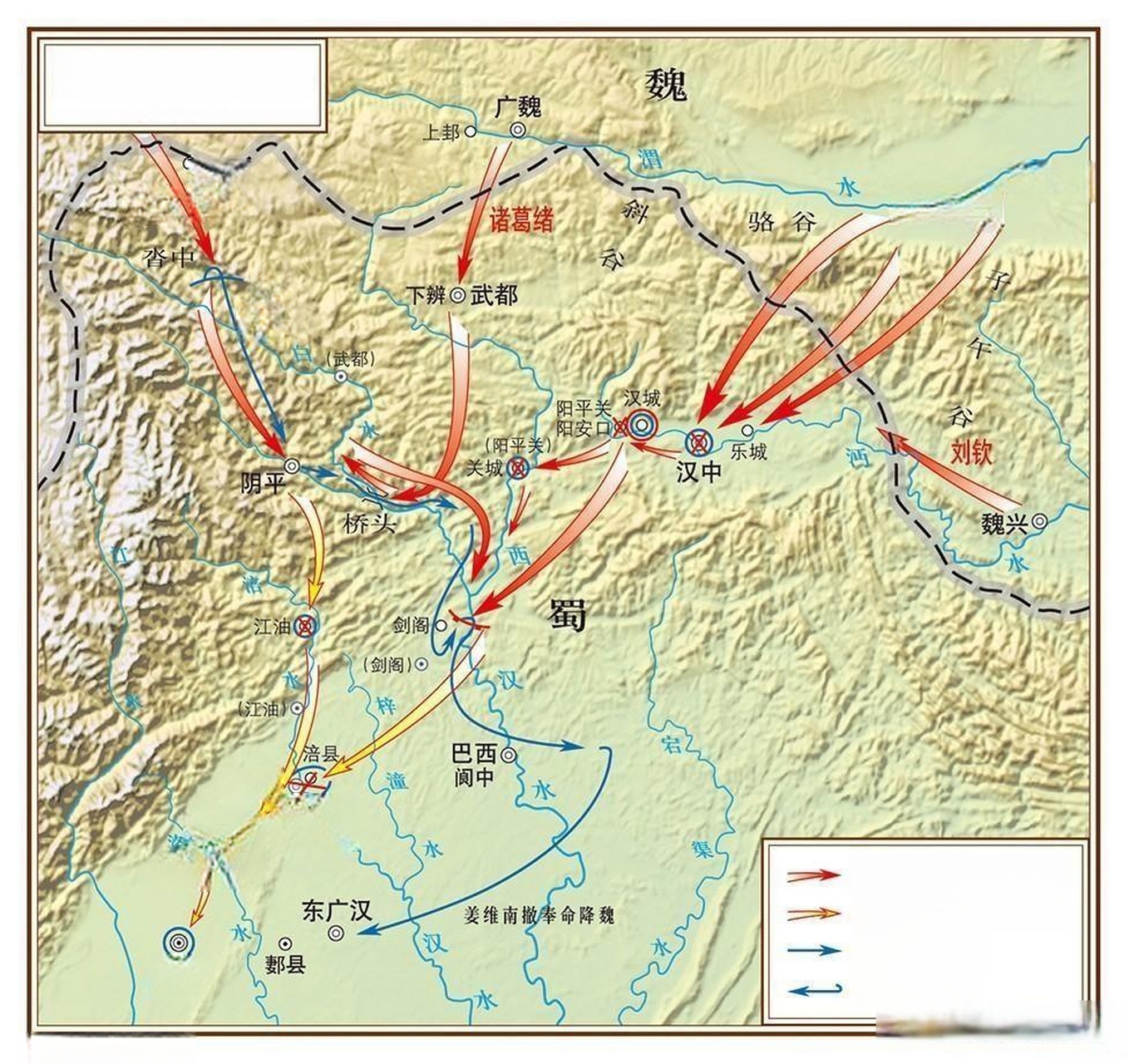

三、国破之际:忠义两全的政治抉择

1. 成都危局:未遂的勤王之师

景耀六年(263年)秋,魏国三路伐蜀。霍弋闻讯后,立即上书请求率南中精锐北上勤王:“今社稷危殆,臣请尽发所督之兵,赴成都效命。”

刘禅却以“南方既定,不宜轻动”为由拒绝(《三国志·霍峻传》裴注引《汉晋春秋》)。

后世史家认为,若霍弋麾下万余南中精兵及时驰援,或可延缓魏军推进,为姜维回援争取时间。

2. 国亡臣节:素服祭庙与有条件归降

成都陷落后,霍弋“素服望西大哭三日”。得知刘禅被迁往洛阳且受优待后,方率南中六郡太守归降魏国。

司马昭嘉其忠义,仍命其镇守南中,授南中都督(《三国志·霍峻传》裴注引《汉晋春秋》:“弋闻成都不守,素服号哭,大临三日”)。

此举既保全个人名节,又避免南中陷入混乱,堪称乱世中罕见的政治智慧。

四、归晋治边:南疆长治的开拓者

1. 南征交趾:助晋室拓土岭南

泰始元年(265年),晋代魏而立。交趾郡(今越南北部)守将吕兴反叛,霍弋遣部将杨稷、毛炅率南中军驰援。

晋军与吴国交州刺史刘俊、修则部激战,阵斩修则,迫使吕兴归降(《晋书·陶璜传》:“霍弋遣将杨稷等与将军毛炅守交趾”)。此役使晋朝控制交州大部,霍弋因功封列侯,加号安南将军。

2. 治理方略:边疆开发的制度创新

霍弋在晋武帝支持下,推行了一系列的改革措施。

改进军屯制度。令戍卒“三分守城,七分屯田”,实现军粮自给,《华阳国志》称“数年之间,仓廪充实”;

实行土流并治。保留蛮夷头人“邑君”称号,但由朝廷任命“司马”监领,形成双重管理体系;

推动文化融合。强制夷人首领遣子入成都太学,推行汉姓汉俗,裴注引《益部耆旧传》载“南中子弟,渐知诗书”。

至泰始五年(269年),南中“户口倍增,路不拾遗”(《华阳国志·南中志》)。

五、晚年荣宠与历史评价

1. 君臣相得:武帝的特别礼遇

晋武帝特许霍弋“剑履上殿,入朝不趋”,并赐洛阳宅邸。但霍弋坚持留镇南中,仅遣子霍彪入朝为质。

泰始九年(273年),霍弋病逝于任上,武帝追赠镇南大将军,谥曰“烈侯”,命益州官员护送灵柩归葬成都(《晋书·武帝纪》:“南中都督霍弋卒,帝为之废朝三日”)。

2. 史家论赞:跨越时代的边疆典范

陈寿:“弋忠笃严谨,有王臣之节。”(《三国志·霍峻传》)

裴松之:"霍弋之忠勤,虽古之贤守不能过也。"(《三国志注》)

常璩:“弋镇南土,民夷怀之,终晋之世,南中无大乱,皆其遗泽也。”(《华阳国志》)

房玄龄:“临危不乱,事主尽忠,御边有道,霍绍先可谓全才矣!”(《晋书》)

六、家族延续与历史回响

1. 霍氏子孙的边疆传承

霍弋之子霍彪官至越嶲太守,孙霍弋(同名)任永昌司马,直至东晋末年,霍氏五代镇守南中。咸康五年(339年),霍氏部将姚岳率南中军助晋成帝平定李寿之乱(《晋书·成帝纪》),延续家族功业。

2. 文化融合的千年遗产

霍弋开创的“以汉制为体,以夷俗为用”治理模式,被隋唐羁縻州制度继承。今云南曲靖存有明代重修的“霍公祠”,彝族史诗《霍部南征》传唱其事迹,白族“本主”信仰中亦有祭祀霍弋的习俗,足见其影响之深远。

结语

霍弋一生跨越蜀汉、曹魏、西晋三朝,始终以“护国安边”为志。在蜀汉,他是诸葛亮南抚政策的杰出执行者;在晋室,他成民族融合的开拓先驱。千年而下,南中大地仍传颂着这位“边疆守护神”的传奇。